| Titel: | P. Samain's bezieh. Th. Hahn's Wassermesser. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 299 |

| Download: | XML |

P. Samain's bezieh. Th. Hahn's

Wassermesser.

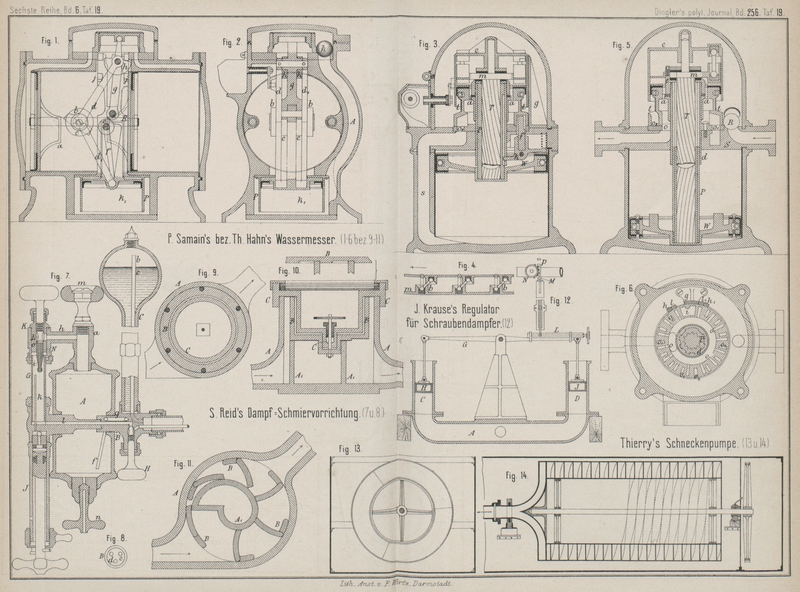

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 19.

P. Samain's bezieh. Th. Hahn's Wassermesser.

In der Revue industrielle, 1884 S. 478 sind zwei von P. Samain construirte Wassermesser beschrieben, welche

ihrer eigenartigen Einrichtung wegen die allgemeine Aufmerksamkeit verdienen (vgl.

auch 1882 244 * 50). Dieselben gehören zur Gattung der

Kolbenwassermesser und sind je nach ihrer Verwendung für gröſsere oder geringere

Wasserlieferungen verschieden. Der für gröſsere Wassermengen bestimmte

Apparat hat die in Fig. 1 und 2 Taf. 19 ersichtliche

Einrichtung.

In einem wagerechten Cylinder bewegen sich zwei durch seitliche Kolbenstangen fest mit einander verbundene Scheibenkolben,

welche mittels Lederstulpen gelidert sind. Ueber dem Cylinder erhebt sich ein

Schiebergehäuse, auf dessen Spiegel ein Muschelschieber gleitet. Vom Schieberspiegel

führen die beiden äuſseren Kanäle auf die äuſseren Kolbenseiten, während der

mittlere Kanal mit dem Raume zwischen den Kolben in Verbindung steht. Das Wasser

flieſst dem Apparate durch den Seitenkanal A (vgl. Fig. 2) zu, so

daſs der Schieber durch das Wasser auf seinen Sitz gedrückt wird. Das Kugelventil

k verhindert dabei ein Zurücktreten des durch den

Apparat gegangenen Wassers in letzteren. Der Kanal A

mündet in eine unter dem Cylinder liegende Kammer P.

Das Wasser verläſst den Apparat durch einen Rohrstutzen, welcher in der Mitte des

Cylinders zwischen den beiden Kolben liegt. In der Kammer P hängt ein Cylinder k1, welcher an einem quer durch den Cylinder hindurch

gehenden festen Rahmen R befestigt ist Der im Cylinder

k1 gleitende Kolben

ist mit seiner flachen Kolbenstange mittels Trapeznuthen im Rahmen R geführt und wird vom Druckwasser hoch gehalten. An

dem Rahmen sind ferner 2 Knaggen j und zwischen diesen

mittels eines Bolzens der Hebel g befestigt, welcher

mit seinem oberen Ende unmittelbar an den Schieber angreift. Dem Hebel g wird innerhalb des Rahmens R eine gewisse Beweglichkeit gestattet, welche durch die mittlere Oeffnung

des Schieberspiegels und das auf dem Hebel g drehbar

hängende Bogenstück h begrenzt wird. Zwischen dem

Kolben k1 und dem Hebel

g spannt sich ein Kniegelenk, bestehend aus den

Stangen d und d1. An den Verbindungsgelenkstangen sind Laufrollen

c und an den Stangen d

ist je eine Lauffläche c angebracht. Endlich ruht in

einem Ausschnitte der flachen Stange des Kolbens k1 noch eine Stange f

mit Laufrollen e, welche um ihr unteres Ende als

Drehpunkt in dem Ausschnitte der Kolbenstange etwas schwingen kann.

Die Wirkung des Apparates ist nun folgende: In der gezeichneten Lage des Schiebers

tritt das Druckwasser auf die äuſsere Seite des linken Kolbens, so daſs beide Kolben

von links nach rechts geschoben werden. Das vor dem rechten Kolben befindliche

Wasser wird in Folge dessen durch den rechten Kanal, den Schieber und den Raum

zwischen den Kolben zum Ausflusse gedrückt. Bei der Verschiebung der Kolben treffen

nun die Führungsbogen a auf die Laufrollen b und strecken das Kniegelenk dd1. Da nun der obere Drehpunkt der Stange

d sich nicht nach oben verschieben kann, so wird

der Kolben k1 nach

unten gedrückt. In der tiefsten Lage muſs aber der Kolben, trotzdem sich das

Kniegelenk wieder nach der anderen Seite durchbiegt, stehen bleiben, weil sich die

Flächen c über die Laufrollen e legen und damit die Stange f niederhalten.

Dabei schwingt die Stange f von der linken auf die rechte Seite. Die

unteren Zapfen von d1

bewegen sich bei der Durchbiegung des Kniegelenkes nach der anderen Seite aus ihren

Lagern im Kolben k1

heraus. Sowie aber die Flächen c die Rollen e verlassen, wird der Kolben k1 durch das unter demselben wirkende

Wasser hochgeschoben und drückt dadurch das Kniegelenk in die entgegengesetzte

Endstellung; hierbei stoſsen die Stangen d gegen die

Knaggen j und steuern dadurch den Schieber um, indem

sie als doppelarmige Hebel wirken. Die Umsteuerung geschieht also, wie aus Fig. 1

ersichtlich, im letzten Augenblicke der Kolbenbewegung und zwar sehr schnell in

Folge der Einwirkung des Kolbens auf das Kniegelenk, dessen obere Stange als Hebel

wirkt. Die Messung des Wassers kann daher eine sehr genaue sein. Das Zählwerk wird,

wie Fig. 2

erkennen läſst, mit der Stange d verbunden, so daſs

deren Schwingungen das Zählwerk in Bewegung setzen.

Ein kleinerer, für Privathäuser bestimmter Wassermesser

von Samain ist in Fig. 3 bis 6 Taf. 19 dargestellt. In

einem senkrecht stehenden cylindrischen Behälter ist die Scheidewand S angebracht, in welche der Zu- und Abfluſs einmündet.

Unterhalb dieser Scheidewand spielt der doppeltwirkende Kolben W; über derselben liegt ein kreisförmiger Drehschieber

t, welcher auf einem Schieberspiegel kurze

Drehbewegungen vollführt, um abwechselnd die Räume über und unter dem Kolben W mit dem Zu- und Abflüsse in Verbindung zu setzen. Zu

diesem Zwecke besitzen Schieber und Spiegel 3 Arten Kanäle o, o1 und o2. In der Schieberlage Fig. 5 tritt das Wasser,

nachdem es das Rückschlagventil K gehoben hat, in den

Raum über der Scheidewand S und flieſst dann durch die

Kanäle o2 (Fig. 5) über

den Kolben W und drückt denselben hinunter. Dagegen

wird das unter demselben befindliche Wasser durch den Seitenkanal s und die Kanäle o2, o (Fig. 3 und 5) zum Ausflusse gedrängt.

Soll der Kolben W steigen, so führt der mittlerweile

umgesteuerte Schieber t das Wasser derart, daſs der

Zufluſs mit dem Raume unter dem Kolben W, der Abfluſs

mit dem oberen Raume in Verbindung steht. Der Drehschieber t ist am oberen Ende mit einer Kappe e

versehen und darin durch einen Lederstulpen, welcher von einer Sprengfeder fest

gegen das Innere der Kappe gedrückt wird, gedichtet. Eine Verdrehung des Schiebers

t gegen die Kappe e

ist ausgeschlossen, weil beide mittels 4 Leisten h, l

und h1, l1 (Fig. 6) verbunden sind,

von denen h, h1 dem

Schieber, l, l1 jedoch

der Kappe angehören. Diese Leisten gestatten aber wohl eine Verschiebung der Kappe

gegen den Schieber in der Höhenrichtung. Das Innere der Kappe steht durch die Kanäle

a mit dem Abflüsse in Verbindung, so daſs der

Schieber in Folge seiner äuſseren Gestalt zum Theile entlastet ist und seine

Bewegung keine allzu groſse Kraftwirkung voraussetzt.

Die Kolbenstange P des Kolbens W, welche sich in der Scheidewand S

verschiebt, ist auf der Auſsenseite mit geraden Zügen versehen, daher sie sich ohne jede

Verdrehung in der Hülse d der Scheidewand senkrecht

verschieben kann. Dagegen ist das Innere der hohlen Kolbenstange P mit gewundenen Zügen

versehen, in welche eine ebenso hergerichtete Spindel T

paſst; diese ist oben mit einem Querhaupte m versehen,

welches an jedem seiner zwei Enden 3 Lager (vgl. Fig. 4 und 5) trägt, in die sich 3

Bolzen b mittels Kugelköpfe einsetzen. Die diesen

Lagern entsprechenden Theile, in denen sich die anderen Kugelenden der Bolzen b einsetzen, liegen in der Decke der Kappe e. Eine Abwickelung des Lagerkreises zeigt Fig. 4. Endlich

ist noch zu erwähnen, daſs auf dem Schieberspiegel ein Bock g errichtet ist, welcher durch Anschlag der Leisten l, l1 den Drehwinkel

des Schiebers t und der Kappe e genau begrenzt, und daſs unterhalb der Scheidewand S ein dreiarmiger Hebel kf

liegt, dessen äuſserer Arm von einer Feder nach unten gedrückt wird. Hebt der

aufgehende Kolben W diesen Arm, so tritt der senkrechte

Arm aus einer Sperrnuth i des Schiebers heraus, so daſs

dieser gedreht werden kann; dasselbe geschieht beim Heruntergang des Kolbens.

Angenommen nun, der Schieber t habe in Fig. 3 eine Stellung, daſs

das Wasser unter den Kolben W tritt, so wird letzterer

hinuntergehen. Da seine Kolbenstange sich in Folge der geraden Züge in ihrem Futter

nicht drehen kann, so wird sie gerade heruntergehen, dadurch aber ihre innere

Spindel T, welche gewundene Züge hat, um ihre Achse

drehen. Mit T dreht sich aber auch das Querhaupt m mit seinen Lagern, ohne aber die Kappe e mitdrehen zu können, da die Leisten l1, h1 gegen den Bock g anliegen. Es muſs sich also e gegen t heben, weil die Bolzen b sich senkrecht stellen. Zu beachten ist, daſs dabei

dem Wasserdrucke, welcher auf der Kappe e lastet,

entgegengearbeitet wird. In dem Augenblicke, wo die Bolzen b senkrecht stehen, würde der Apparat, wenn derselbe abgestellt würde, in

der Stellung verbleiben, welche er gerade einnimmt. Sowie aber m sich noch weiter dreht, gelangen die Bolzen b über ihre Gleichgewichtslage hinaus und würden die

Kappe e und damit den Schieber t in die entgegengesetzte Richtung drehen (vgl. Fig. 4), wenn nicht der

Sperrarm f den Schieber festhielte. Sowie aber das Ende

der Kolbenstangennuth den linken Arm a des Hebels k niederdrückt, gibt der senkrechte Arm f den Schieber t frei und

nun schiebt der auf die Kappe e wirkende Wasserdruck

diese nach unten, so daſs die Bolzen b in die

entgegengesetzte Endstellung kippen und e und t fast augenblicklich umstellen. Diese Umsteuerung

geschieht also sehr heftig und plötzlich, dabei im letzten Augenblicke des

Kolbenhubes. Nun tritt der Aufgang des Kolbens W ein

(vgl. Fig. 5),

gegen dessen Ende sich dasselbe Spiel der Theile m, b

und e nur in entgegengesetzter Richtung wiederholt.

Bei dem rotirenden Wassermesser von Th. Hahn in Posen, Gustav

Pelücke in Meiſsen und Wilscheck in

Posen (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 29687

vom 22. April

1884) erhebt sich in einem stehenden cylindrischen Gehäuse A (Fig. 9 bis 11 Taf. 19), welches mit

den Zufluſs- und Abfluſsstutzen versehen ist, am Boden desselben senkrecht ein

Körper A1 von dem in

Fig. 11

dargestellten Querschnitte. Das Gehäuse A wird von

einem napfförmigen Deckel C verschlossen, auf dessen

unterer Fläche ein Zapfen vorspringt, welcher als Drehachse für das Flügelrad B dient. Dieses Rad besteht aus einem cylindrischen

Napfe B mit einem Boden, welcher drei Drehzapfen von

C umfaſst, so daſs sich der Napf B um den Deckel C drehen

kann. In dem Mantel B sind nun senkrechte Löcher

gebohrt, in welche der beistehend heraus gezeichnete lange Zapfen der Flügel

hineinreicht. Zwischen den einzelnen Flügeln liegen aber noch Manteltheile von B in Form von Rippen (Fig. 11), welche den

Flügeln zur Führung dienen. Der Ausschlag der Flügel wird durch auf der unteren

Fläche von B angebrachte Aussparungen begrenzt.

Textabbildung Bd. 256, S. 303 Tritt nun das Wasser in der in Fig. 11 dargestellten

Pfeilrichtung in den Apparat ein, so dreht es den gerade im Wege stehenden Flügel um

seinen Zapfen bis in die durch die Aussparung in B

begrenzte Stellung und führt nun, da der betreffende Flügel den Raum zwischen dem

Gehäuse A und dem Körper A1 genau ausfüllt, den Napf B um den Deckelzapfen C

herum. Je nachdem sich B dreht, kommen immer neue

Flügel vor den Einströmkanal zu stehen und werden in der beschriebenen Weise gedreht

bezieh. fortgeschoben. Gelangt das zwischen zwei radial stehenden Flügeln

befindliche Wasser an den Ausfluſs, so geht es ab, während die Flügel durch die Form

des Körpers A1 wieder

nach auſsen gedreht werden, so daſs sie durch den engen Spalt zwischen dem Gehäuse

A und der scharfen Kante von A1 gehen können. Mit

dem Napfe B ist in der Achse eine durch den Drehzapfen

C hindurchgehende Spindel verbunden, welche das in

dem napfförmigen Deckel C untergebrachte Zählwerk in

Bewegung setzt.

Was diesen Meſsapparat vor vielen anderen auszeichnet, ist seine groſse Einfachheit,

indem derselbe, das Zählwerk nicht mit eingerechnet, nur aus 9 Theilen besteht,

welche leicht aus einander genommen, gereinigt und wieder zusammengesetzt werden

können. Die einzelnen Theile sind stark gebaut und nicht leicht zerstörbar. Trotzdem

ist aber die Bewegung der Flügel eine sichere, so daſs der Apparat bei genauer

Ausführung, welche unschwer und nicht zu theuer zu erreichen ist, für viele Zwecke

genügend genaue Messungen gestatten wird.

Tafeln