| Titel: | Dobson und Wood's Neuerungen an stehenden Baumwollöffnern. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 304 |

| Download: | XML |

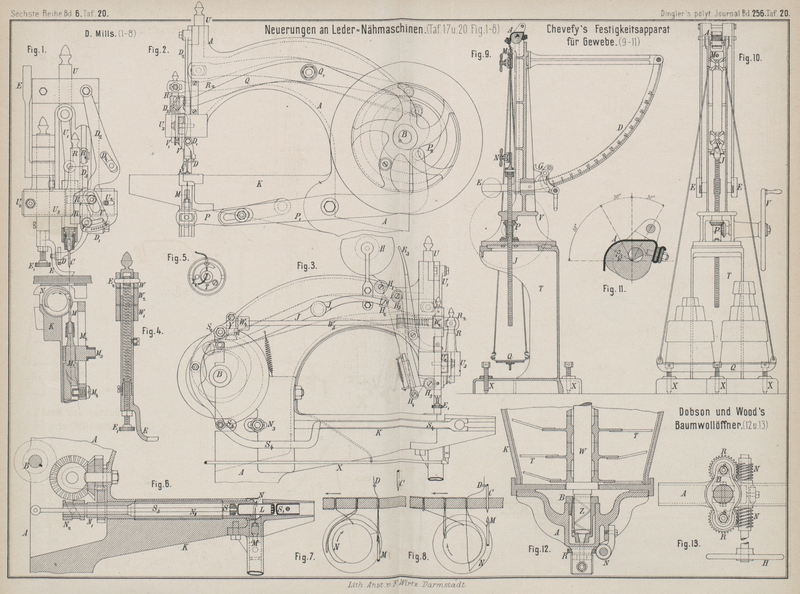

Dobson und Wood's Neuerungen an stehenden

Baumwollöffnern.

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Dobson und Wood's Baumwollöffner.

Bei den auch nach seinem Constructeur Crighton benannten

stehenden Baumwollöffnern, wo in einem kegelförmigen Roste eine mit dieser Form

entsprechend immer gröſseren Schlägerscheiben versehene Welle in schnelle Drehung

versetzt wird, hängt die Wirkung auf die eingebrachte Baumwolle ebenso wohl von der

Weite der Rostöffnungen, als auch von der Entfernung der Schlägerspitzen von der

Rostfläche ab.

Es bedarf deshalb bei der nach einander folgenden Behandlung verschiedener

Baumwollsorten eines Austausches des Rostes oder der Schlägerscheiben. Die Vornahme

einer solchen Auswechselung nimmt jedoch immer lange Zeit in Anspruch und wird

deshalb bei den von Dobson und Barlow in Bolton

ausgeführten Crighton'schen Baumwollöffnern nach den

Angaben von Dobson und Wood (vgl. Textile Manufacturer, 1884 S. 521)

der Abstand der Schlägerspitzen von der Rostfläche der zu öffnenden Baumwolle

entsprechend durch eine Verstellung der Schlägerwelle

in der Senkrechten, also ohne Austausch von Theilen der Maschine herbeigeführt.

Zu diesem Zwecke läuft der Fuſszapfen Z der

Schlägerwelle W, wie aus Fig. 12 und 13 Taf. 20 zu

entnehmen ist, in einer Büchse B, welche von zwei

Schrauben s getragen wird und in dem festen Tragstücke

A gelagert ist. Die zwei Schrauben s besitzen als Schneckenräder R ausgebildete Muttern, welche gleichzeitig von einer auſserhalb des

Maschinengestelles mit dem Handrade H versehenen Welle

und den Schnecken N gedreht werden, wodurch die

Schlägerwelle W gehoben und gesenkt wird. Die so

ermöglichte Senkung der Schlägerwelle ist noch von Vortheil, wenn sich die Schläger

T an ihren Spitzen durch den Gebrauch abgenutzt

haben, da immer der erforderliche Abstand vom Roste K

eingehalten werden kann.

Bei der bisherigen Schmierung des Fuſslagers kamen

entweder bei ungenügender Oelzugabe bei der hohen Geschwindigkeit und wegen Drehung

des stählernen Fuſszapfenendes auf den untergelegten glasharten Stahllinsen leicht

groſse Erhitzungen und dadurch Veranlassungen zu Entzündungen der Baumwolle vor,

oder aber es führt zu reichliches Einölen, welches wegen der Unzugänglichkeit des

Lagers während des Ganges der Maschine nicht ordentlich nachgesehen werden kann, zur

Verschwendung des Schmiermaterials. Bei der neuen Ausführung erhält der Fuſszapfen

Z eine schraubengangförmige Spur, in welcher das

aus dem als Behälter dienenden Tragstücke A durch

Löcher in die Büchse B am Ende zutretende Oel in die

Höhe befördert wird und dabei die ganze Lagerfläche der Büchse B ordentlich benetzt. Von oben kann das Oel dann durch

einen kleinen Kanal wieder in den Behälter zurücklaufen. Der Behälter A ist durch Röhren mit einem auſsen am

Maschinengestelle angebrachten Standrohre aus Glas verbunden, welches die Menge und

Beschaffenheit des Oeles beobachten, und mit einem Ablaſshahne versehen, welcher das

schlecht gewordene Oel abflieſsen und neues zugieſsen läſst.

Die dem Ballen entnommene Baumwolle gelangt nicht sofort wie bisher durch ein Rohr in

den Trichterrost, sondern erst auf einem Lattentuche und durch zwei grobe

Stachelcylinder zu einer Stachelwalze, welche die einzelnen Flocken erst etwas

auflöst und lockert. Unter dieser Stachel walze ist ein Rost angeordnet, durch

welchen ein Theil der Schalen und des Schmutzes der Baumwolle schon abgestreift

wird. Der Baumwollöffner wird auch mit einer einfachen Schlagmaschine verbunden, so

daſs man die geöffnete Baumwolle in Wattenform erhält, womit eine Verminderung der

Feuersgefahr verknüpft ist, da Baumwolle in losem Zustand leichter Feuer fängt, als

wenn sie zusammengepreſst oder verdichtet ist.

Tafeln