| Titel: | Neue Aufsatzvorrichtung für Fördergestelle. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 343 |

| Download: | XML |

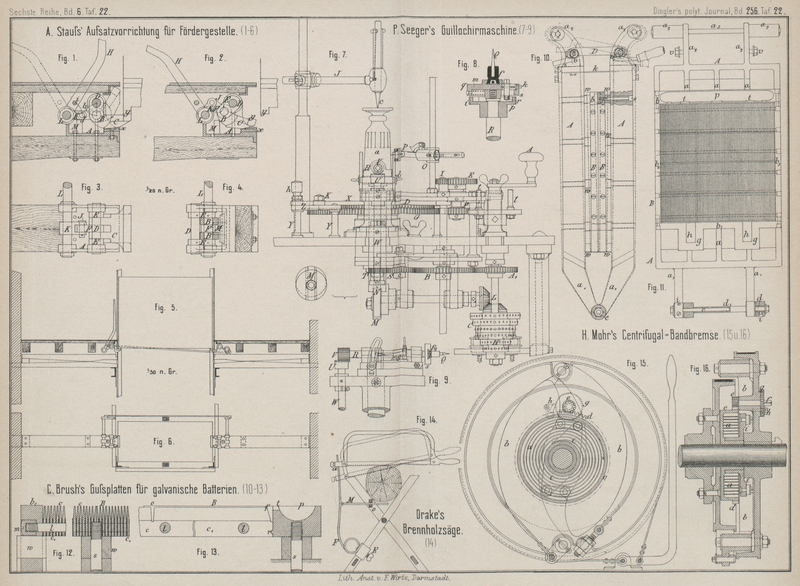

Neue Aufsatzvorrichtung für

Fördergestelle.

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Stauſs' neue Aufsatzvorrichtung für Fördergestelle.

Die von Adolf Stauſs in Donnersmarckhütte bei Zabrze in Oberschlesien (* D. R. P. Kl. 5 Nr. 24583 vom

20. Februar 1883 mit Zusatz * Nr. 28904 vom 21. März 1884) construirte

Aufsatzvorrichtung kann an Stelle jeder anderen verwendet werden und hat den

besonderen Zweck, das

unbequeme und zeitraubende Anheben der Förderschalen durch die Maschine vor dem

Hinabgehen in den Schacht in Wegfall zu bringen.

Fig. 5 und

6 Taf. 22

zeigen die Anordnung einer vollständigen Aufsatzvorrichtung und zwar auf Holzfedern

– nach C. Hoppe in Berlin – zusammengestellt, Fig. 1 bis 4 die

zugehörigen Einzeltheile in gröſserem Maſsstabe.

Der Lagerbock A (Fig. 1 bis 4) trägt die Ausrückachse

L mit dem fest verbundenen Handhebel H und Arm K, die Achse D mit den beiden Hängeeisen E und dem in denselben befestigten Zapfen B.

Auf dem Zapfen B sitzt drehbar die einarmige

Aufsatzknagge C, welche auſserdem auf den schrägen

Flächen x des Lagerbockes A beweglich ruht; ferner sitzt auf B das

Gelenkstück F und dieses bildet mittels des Bolzens J mit dem Arme K ein

Kniegelenk.

Die Aufsatzvorrichtung wirkt in folgender Weise: Soll die Schale festgehalten und am

Hinabgehen in den Schacht gehindert werden, so sitzt sie auf die Knaggen C auf; letztere stützen sich auf die Flächen x der Lagerböcke A und

gegen die Zapfen B, die wieder in lothrechter und

wagerechter Richtung festgehalten werden. Das Festhalten in lothrechter Richtung

geschieht durch die Hängeeisen E, welche auf die in A gelagerten Achsen D

drücken; in wagerechter Richtung durch die Gelenkstücke F, welche sich auf die Bolzen / der Arme K

und mittels dieser auf die in A gelagerten Achsen L stützen. Auf diese Weise ist der Zustand der Ruhe

gesichert und eine Drehung oder Verschiebung ausgeschlossen, da das Gewicht des

Handhebels H den Arm K in

dieser Lage nach unten auf den mit A verbundenen Block

M drückt, so daſs ein Durchschlagen nach keiner

Seite hin erfolgen kann. Wird der Hebel H in die

punktirte Lage Fig.

1 gebracht, d.h. um 60° gedreht, so gelangt J

nach i und B nach b, wodurch die Aufsatzknaggen C unter der Schale weggezogen und dabei gleichzeitig gesenkt werden, so

daſs die Schale frei in die Tiefe gehen kann. Fig. 2 veranschaulicht die

Stellung der einzelnen Theile zu einander in der ausgerückten Lage. Nachdem die

Schale wieder zur Hängebank gelangt ist, wird der Hebel H in seine erste Stellung zurückgelegt, die Knaggen C treten dadurch hervor und die Schale kann wieder

aufsetzen.

Durch die Beweglichkeit der Knaggen C um die Zapfen B ist ferner erreicht, daſs die Schale beim Aufgange

nicht hängen bleiben kann, falls die Aufsatz Vorrichtung vorzeitig eingerückt sein

sollte; es werden dann die Knaggen vorn in die Höhe klappen und, nachdem die Schale

vorbei ist, durch ihr eigenes Gewicht in die richtige Lage zurückfallen.

Die Reibung, welche beim Ausrücken zwischen den Flächen x und y und in den Gelenken auftritt, wird am

Handhebel H leicht überwunden, da die Last der Schale

selbst die Hauptarbeit verrichtet; die Schale sucht nämlich die Knaggen C auf den gegen die Wagerechte um 9° geneigten Flächen

x zurückzuschieben. Nimmt man das Gewicht der Schale nebst Kasten z.B.

auf 5000k und der Einfachheit halber bei

nachstehender Rechnung nur eine Knagge an, so ist am Anfange der Bewegung der Druck

von C auf x gleich (5000 ×

60) : 155 + 5000 = 6967k, auf B gleich (5000 × 60) : 155 = 1967k und auf D ebenfalls

1967k. Bei einem Reibungswinkel (Stahl auf

Stahl) von 6° ist somit die Kraft, welche C in

wagerechtem Sinne fortzuschieben sucht, gleich 6967 tg

(9 – 6)° = 362k. Dieser Kraft wirken entgegen die

Reibungen bei y, B und D.

Die Gröſse dieser Reibungen ist, bei 0,1 Reibungscoefficienten, gleich (2 × 1967 ×

30/85 + 5000)

0,1 = 639k, d.h. es müssen noch 639 – 362 = 277k durch die Hebelübersetzung überwunden werden,

wenn ein Ausrücken erfolgen soll. Das Verhältniſs des Hebels H zu K ist 1 : 14. Zieht man also an H mit 20k, so übt man

bei J einen Zug von 20 × 14 = 280k aus, oder man ist schon mittels der einfachen

Hebelübersetzung ohne das Kniegelenk KF in der Lage,

die Aufsatzvorrichtung ausrücken zu können. Das Kniegelenk übersetzt nun aber diese

Kraft noch ganz bedeutend und zwar kann man nach dem Kräfteplan mit 20k am Handhebel H bei

5° Ausschlag des Armes K einen Zug auf B von 1560k, bei 10°

einen solchen von 815k, bei 15° von 660k u.s.w. ausüben, d.h. die Kraft, mit welcher man

am Hebel H wirken muſs, um ein Ausrücken der

Aufsatzvorrichtung bei 5000k Belastung zu

erzielen, ist weit unter 20k.

Die Reibungen in den Lagerstellen der Achse L und im

Kniegelenke wurden in obiger Rechnung, da sie äuſserst gering sind,

vernachlässigt.

Zu erwähnen ist hierbei noch, daſs, sobald die Hängeeisen E beim Drehen von B um D aus der Lothrechten treten, die in B durch die Schalenlast hervorgebrachte Kraft die

Knagge C nach oben und zurückzuziehen, um D zu drehen, also die Reibungen zu überwinden sucht und

somit der in J wirkenden Kraft zu Hilfe kommt. Je

weiter das Ausrücken fortschreitet, desto gröſser äuſsert sich auch diese Kraft und

sie gibt schlieſslich zum plötzlichen Ausrücken, von einer gewissen Lage ab, Anlaſs.

Dies schadet nun zwar nicht, da der Hebel H nicht sehr

weit umschlagen kann; doch ist es vortheilhafter, dies zu vermeiden, was sehr leicht

dadurch zu erreichen ist, daſs man der Fläche x einen

nicht zu groſsen Neigungswinkel gibt; die Erfahrung schreibt 9° vor.

Bei Anwendung dieser Aufsatzvorrichtung erzielt man gegenüber den älteren

Constructionen eine wesentliche Zeit- wie Dampfersparniſs und einen geringeren

Verschleiſs der Seile und Maschinen, lediglich durch das Wegfallen des Anhebens der

Schalen. Die Zeitersparniſs beträgt bei einbodigen Schalen, je nach der

Geschicklichkeit des Maschinenführers, Anschlägers und der Construction der

Maschine, 3 bis 6 Secunden für jeden Zug, bei mehreren Aufschiebboden entsprechend

mehr; die Dampfersparniſs ergibt mindestens 2 Cylinderfüllungen.

Bei den bisher verwendeten Aufsatzvorrichtungen – auſser den hydraulischen Caps,

welche jedoch nicht vollkommen zuverlässig sind – muſs die Maschine eine Schale

mit den leeren Gefäſsen anheben können, also bei einer Nutzlast von 2500k ungefähr 5000k, d.h. etwa doppelt so viel als die eigentliche Förderlast. Bei Anwendung der

beschriebenen Aufsatzvorrichtung jedoch kann man bei Neuanlagen die Maschinen so

klein wählen, daſs sie eben im Stande sind, die Nutzlast mit einer bestimmten

Geschwindigkeit zu heben, sobald die Seilgewichte ausgeglichen sind; dies ist ein

nicht zu unterschätzender Vortheil, da die Anlagen ganz wesentlich kleiner, also

billiger bei der Anschaffung sowohl, wie auch im Betriebe und zugleich

betriebssicherer werden, letzteres dadurch, daſs die Maschine bei Unachtsamkeit des

Wärters nicht sehr hoch über die Hängebank heben kann, weil die Maschine in diesem

Augenblicke auſser der Nutzlast noch die Schalen- und Kastenlast zu heben hat.

Eine nach diesem Prinzipe ausgeführte Anlage ist z.B. auf der Concordiagrube bei

Zabrze seit Anfang April 1884 im Betriebe und fördert hier die Maschine bei 740mm Cylinderdurchmesser, 1000mm Hub, 3800mm

Seilkorbdurchmesser, ⅜ Füllung und 4at,3

Kesselspannung eine Nutzlast von 2500k mit einer

Geschwindigkeit von 6m in der Secunde aus einer

Teufe von 200m; das Seilgewicht ist dabei nicht

ausgewogen.

Die Seile sowohl, als die Maschinen werden ganz wesentlich geschont, weil durch das

Wegfallen des Anhebens der Schalen auch das Anrücken wegfällt, und dies ist gerade

der gröſste Verderb der Seile und Maschinen. Bei Anwendung dieser Aufsatzvorrichtung

müssen selbstredend die Seile stets so weit gespannt sein, daſs die Schalen nach dem

Ausrücken nicht fallen; sie dürfen sich höchstens dabei um die Seillängung bei

voller Belastung senken. Das Seilkürzen läſst sich sehr schnell und leicht durch

geeignete Spannvorrichtungen bewirken und kommt fast nur in den ersten Tagen bei neu

aufgelegten guten Seilen vor.

Die Aufsatzvorrichtung hat sich im Oberschlesischen Industriebezirke für die kurze

Zeit ihres Bestehens eine bedeutende Verbreitung verschafft; 6 Schachtanlagen waren

damit im Januar 1885 im Betriebe und 5 weitere sollen in nächster Zeit in Betrieb

kommen, was wohl der beste Beweis für ihre Zweckmäſsigkeit ist. Auch für

Tagesaufzüge jeglicher Art ist dieselbe vortheilhaft, da durch sie stets Zeit und

Kraft gespart wird.

Tafeln