| Titel: | P. Seeger's Guillochirmaschine. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 346 |

| Download: | XML |

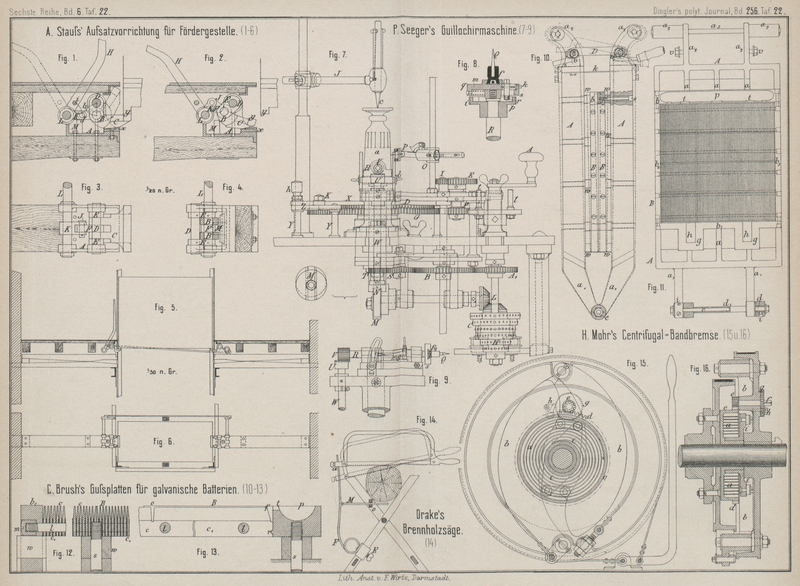

P. Seeger's Guillochirmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

P. Seeger's Guillochirmaschine.

Die von Paul

Seeger in Pforzheim (* D. R. P. Kl. 15 Nr. 26742 vom 9. August 1883) angegebene

Guillochirmaschine dient dazu, in kürzere runde Gegenstände, wie Gläser,

Musterrollen, Moletten u. dgl., welche mit einem gegen Säuren widerstandsfähigen

Ueberzuge versehen sind, verschiedene regelmäſsige Linien, verschlungene Kreise,

kleine Sternchen und

andere Muster einzuritzen, die durch darauf folgendes Aetzen und nachherige

gänzliche Beseitigung des Ueberzuges auf den Gegenständen sichtbar werden.

Der zu zeichnende Gegenstand a – in Fig. 7 Taf. 22 ein

Wasserglas – wird auf den Teller b gesetzt und mit

Hilfe von Gummibändern oder Federn am Arme J durch den

Stift c angedrückt und festgehalten. Der Gravirstift

Q sitzt, wie aus Fig. 8 und 9 hervorgeht, in einem in

der Scheibe s beliebig centrisch oder excentrisch auf

derselben einstellbaren Futter f am Ende einer Spindel

R und vermitteln die diese Spindel stets nach vorn

ziehenden Gummibänder g die sichere Anlage des

Gravirstiftes an dem Arbeitstücke. Die Spindel R kann

noch durch Schrägstellung ihres Lagerträgers unter verschiedenen Winkeln eingestellt

werden.

Die verschiedenen zu gravirenden Linien werden nun durch die beliebige Drehung von

Arbeitstück und Gravirstift in Verbindung mit der Aufwärts- und Abwärtsbewegung des

ersteren erreicht. Diese drei Bewegungen einzeln oder in ihrem Zusammenwirken werden

nun folgendermaſsen erzielt: Durch die Handkurbel A

wird das Rad A1 in

Umdrehung versetzt, welches durch das Rad B und das mit

diesem auf derselben Achse sitzende und in das Rad E

greifende Wechselrad I, sowie das mit E verbundene Rad F die

Drehung auf das mit dem Teller b verbundene groſse Rad

G, also auf das Arbeitstück überträgt. Das Rad B greift gleichzeitig in das Zwischenrad S und dieses wieder in das am unteren Ende der

senkrecht gelagerten Achse W sitzende Wechselrad T und wird durch das am oberen Ende dieser Achse W sitzende Planrad U und

das in dieses eingreifende Stirnrad V dem Gravirstifte

Q die Drehung um die Achse der Spindel R ertheilt. Auf der Achse des Rades A1 sitzt noch ein

Stufenkegel C, von welchem die Drehung durch ein

endloses Stahlband H auf den zweiten dahinter liegenden

umgekehrten Stufenkegel übergeht, der mittels des Kegelraderpaares L die stellbare Excenter- oder Curvenscheibe M umdreht; das Stahlband hat zur sicheren

Bewegungsübertragung kleine Löcher, in welche auf den Kegeln C sitzende Stifte eingreifen können. Auf der Scheibe M ruht die Spitze N der

Spindel des Tellers b und erhält somit der Gegenstand

je nach der Form der Scheibe M einen beliebigen Auf-

und Niedergang.

Je nach den verschiedenen Linien ist nun eine oder die andere dieser Bewegungen

auszuschalten; so bleibt z.B. bei Wellenlinien der Gravirstift in Ruhe, bei

Schleifenlinien oder verschlungenen Cycloiden wird die Aufwärts- und Abwärtsbewegung

des Gegenstandes aufgehoben u.s.w. Zu einfachen geraden oder Wellenlinien kann auch

der an dem festen Arme O sitzende Stift P benutzt werden.

Um nun geschlossene Figuren, wie durch die Drehung des Stiftes Q erzeugte Kreise, gleichmäſsig auf dem Umfange mehrere

Male zu wiederholen, ist eine Theilvorrichtung angebracht, welche jedes Mal den

Gegenstand um einen in 360° theilbaren Winkel verdrehen läſst. Mit demRade G ist die Theilscheibe D

mit 360 Zähnen verbunden und auf derselben der mit einer Klinke versehene Hebel X mit dem Handgriffe h um

einen Winkel drehbar, welcher auf dem Bogen Z zwischen

einer der Säulen Y desselben und einem stellbaren

Ansätze K bestimmt wird. Beim Verdrehen des Hebels X nach einer Richtung nimmt die Klinke dann die Scheibe

D und somit den Gegenstand jedes Mal um den vorher

bestimmten Winkel mit. Soll z.B. eine sogen. Mäanderlinie (), eine Linie,

welche sich aus kurzen wagerechten und lothrechten Linienstücken zusammensetzt,

verzeichnet werden, so wird durch Höherstellen der Bolzen t die Drehung der Kurbel A in einem gewissen

Winkel, welcher bei der Ausschaltung des Rades A1 durch die Drehung der Scheibe M die Länge der lothrechten Linie bestimmt, begrenzt

und nach dieser Drehung der Teller b durch die

Theilvorrichtung um den der Länge der Wagerechten entsprechenden Winkel gedreht.

Einzelne Figuren und Sternchen werden durch eine besondere, in Fig. 9 Taf. 22 skizzirte

Einrichtung der Scheibe s (vgl. Fig. 8) verzeichnet. Die

Scheibe s trägt in einer Führung verschiebbar die das

Futter f tragende Platte q. Die Scheibe s hat zwei gegenüber stehende

Schlitze; in einem derselben bewegt sich die durch eine Schraube k genau einstellbare Rolle r, welche auf einer innen beliebig ausgeformten Scheibe p aufläuft, und in dem anderen Schlitze liegt eine

Feder m, welche die stets gute Anlage der Rolle r an dem Rande der Scheibe p sichert. Die feststehende Scheibe p habe

nun z.B. die Form eines sechseckigen Sternes, so wird bei der Drehung der Welle R der Gravirstift Q einen

ebensolchen Stern verzeichnen. Wird nun die Scheibe p

um einen bestimmten Winkel gedreht, was mittels einer Eintheilung i auf derselben sehr genau geschehen kann, so wird nun

in den vorher erhaltenen Stern ein neuer eingezeichnet, so daſs der ursprüngliche

sechseckige Stern nun 12 Ecken erhält. Die Mannigfaltigkeit der verschiedensten

Muster beim Zusammenfassen aller Einzelheiten der möglichen Bewegungen ist also bei

der beschriebenen Maschine eine sehr groſse.

Tafeln