| Titel: | Ueber Neuerungen an Kokesöfen. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 358 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kokesöfen.

(Patentklasse 10. Fortsetzung des Berichtes Bd.

254 S. 31.)

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Ueber Neuerungen an Kokesöfen.

Gibt man nach C. Sachse in Orzesche (* D. R. P. Zusatz

Nr. 30021 vom 18. Juni 1884, vgl. 1883 250 * 462) seinem

wagerechten Kokesofen

durchweg einen

rechteckigen Querschnitt und nimmt man den Scheitelschlitz entsprechend breit, so

fällt die Nothwendigkeit eines Scheitelgewölbes überhaupt fort; die Oefen haben

alsdann senkrechte Scheitelwände und erhalten nur an den beiden Enden eine feste

Decke zur Aufnahme eines Schienenweges, sind aber sonst in ihrer ganzen Ausdehnung

oben offen. Die Scheitelöffnung muſs während des Betriebes geschlossen werden; es

kann dies in einfacher Weise beispielsweise dadurch bewirkt werden, daſs man auf die

Seiten wände eiserne Platten auflagert, welche auf der Unterseite mit feuerfestem

Thone verkleidet werden, ähnlich wie es bei den Thüren geschieht. Die Fugen zwischen

den Platten und den Seitenwänden werden mit Thon verstrichen. Werden diese

Deckplatten mit Handhaben versehen, so läſst sich leicht eine Einrichtung treffen,

daſs sämmtliche Platten gleichzeitig abgehoben und wieder zu gleicher Zeit

eingesetzt werden; dadurch wird eine stärkere Abkühlung der Oefen vermieden. In

ähnlicher Weise kann die Schlieſsung der Scheitelöffnung durch eiserne Hauben

erfolgen.

Der Vortheil des neuen Ofensystemes soll darin bestehen, daſs unmittelbar nach dem

Einbringen der Beschickung diese festgestampft werden kann. Werden auſserdem noch

Beschwerungsplatten oder Beschwerungsblöcke angewendet, so wird deren Handhabung

durch diese Einrichtung erleichtert. Der durchgreifende Unterschied der neuen

Ofeneinrichtung gegenüber allen ähnlichen in Betracht kommenden Systemen besteht

darin, daſs jederzeit, auch während des Betriebes, durch Entfernung der Deckplatten

jeder Theil des Ofens von oben her zugänglich gemacht werden kann.

F. W. Lürmann in Osnabrück (* D. R. P. Nr. 29557 vom 14.

Juni 1884, Zusatz zu Nr. 18693) beschreibt Einrichtungen zur

Ausübung von Druck auf Kohlen, welche in wagerechten Kokesöfen verkokt werden

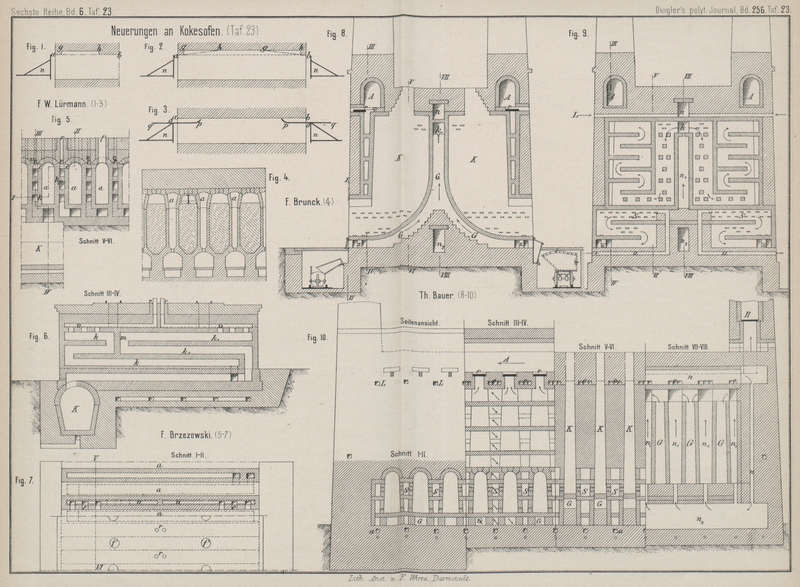

sollen. Man legt z.B. das Gewölbe ab (Fig. 1 und 2 Taf. 23)

theilweise höher, so daſs die Gase aus den durch die Druckvorrichtungen n zusammengepreſsten Kohlen bei gh abgezogen werden können. Oder man übt in Oefen, bei welchen die

Gewölbelage ab (Fig. 3) keine Aenderung

erlitten hat, den Druck dadurch auf die Kohlen beim Einpressen aus, daſs man an dem

oberen Theile des Schildes der Druck Vorrichtung ein entsprechend langes, passend

geformtes, eisernes Horn op dauernd oder nur während

des Eindrückens befestigt, so daſs, wenn das Schild der Druckvorrichtung von vorn

auf die Kohle drückt, dieses z.B. fischbauchförmig gestaltete Horn op den Druck von oben auf die Kohlen ausübt und den

Raum für den Abzug der Gase über den gepreſsten Kohlen herstellt. Man kann das Horn

auch verschiebbar einrichten, so daſs der Druck ausübende Theil desselben durch die

Länge oq oder einen Theil dieser Länge vergröſsert

werden kann, wenn dies nöthig wird.

F.

Brzezowski in Mährisch-Ostrau (*

D. R. P. Nr. 29228 vom 12. März 1884) will Kokesöfen mit wagerechten Gaskanälen dadurch eine

gröſsere Festigkeit

geben, daſs er den aus den Generatorkammern kommenden Gasstrom in zwei oder mehrere

Zweige theilt, wodurch es ermöglicht wird, den Querschnitt der Kanäle entsprechend

zu verkleinern. Zu diesem Zwecke werden die Kammern a

(Fig. 5

bis 7 Taf. 23)

des vorgewärmten Ofens durch die Fülllöcher f mit Kohle

beschickt, worauf diese Fülllöcher mit eisernen Deckeln verschlossen und so wie die

geschlossenen Seitenthüren mit Lehm verschmiert werden. Die durch die Destillation

der Kohle gebildeten Gase treten am oberen Ende der Kammern a und an beiden Längsenden derselben durch wagerechte Querkanäle e nach den Gaskanälen k,

k1, welche in drei oder mehreren Stufen

über einander liegen. Oberhalb der Gaskanäle befindet sich je ein Luftkanal v, in welchen zwei nach auſsen führende, mit Deckeln zu

verschlieſsende Rohre r unter dem Einflüsse des

Schornsteins mittels des Gashauptkanales K, der auf

alle Gaskanäle wirkt, atmosphärische Luft einsaugen. Der Luftkanal v steht zunächst der Ausmündungsstelle der Kanäle e mit der obersten Reihe der Gaskanäle k, k1 in Verbindung, so

daſs die aus den Kammern a kommenden heiſsen Gase sich

beim Eintritte in die Gaskanäle sofort entzünden. Die Anordnung dieser nur von der

oberen Begrenzungswand einer Kanalreihe nach der unteren Begrenzungswand der nächst

unteren Kanalreihe reichenden Scheidewände m ist

wesentlich verschieden von der Theilung der Gaskanäle durch eine durchgehende

Scheidewand, da eine solche auch das Anbringen von zwei besonderen Gashauptkanälen

K nöthig macht.

Zur Erzielung einer besseren Ausbeute an Nebenproducten aus den Destillationsgasen

der Kokesöfen erhält nach F.

Brunck in Mannheim (* D. R. P. Zusatz Nr. 29018 vom 21. December 1883, vgl.

1884 252 * 283) das zu destillirende Material eine

Schutzdecke aus Kleinkokes, Kalk o. dgl.; auſserdem gibt er der Masse einen Zusatz

von Kalk, um die Ausbeute an Ammoniak zu erhöhen. Durch sorgfältiges Mischen mit

Kokespulver soll die Zahl der schädlichen Querrisse der Masse vermindert werden.

Um auch bei den gebräuchlichen schmalen Oefen mit senkrechten oder wenig geneigten

Seiten wänden die Vortheile des schalenartigen Querschnittes wenigstens theilweise

zu erreichen, wird der Sohlenkanal so angeordnet, daſs die Trennungswand mit den

wagerechten oder senkrechten Feuerzügen auf die Mitte des Gewölbes trifft und

folglich die Widerlagermauer in das Kammermittel rückt, wie Fig. 4 Taf. 23 zeigt.

Abgesehen von der Minderung der Kokesabfälle soll hierbei die Leistungsfähigkeit des

Ofens durch bessere Ausnutzung der Wärme wesentlich erhöht werden. Während nämlich

bei der gewöhnlichen Form die Wärmeabgabe bei dem Uebergange aus dem weiten in die

engen Kanäle groſsentheils auf den Kühlkanal trifft, geht dieselbe bei der neuen

Anordnung vollständig auf die Kammerwände über.

Eine weitere Neuerung besteht darin, daſs die Seitenwände des bei getheiltem Sohlkanale auch bei

Anwendung von lothrechten Zügen erforderlichen und am oberen Ende der senkrechten

Wand herzustellenden liegenden Zuges a nicht senkrecht,

sondern geneigt angeordnet sind.

Bei den stehenden Kokesöfen von Th. Bauer

in München (* D. R. P. Nr. 28530 vom 26.

Februar 1884) treten die Destillationsproducte der Kohlen aus der Kammer

K (Fig. 8 bis 10 Taf. 23) durch eine

doppelte Spaltenreihe in den Kanal S und vereinigen

sich da mit der von rückwärts nächst der Ofenmitte bei a, zugeleiteten vorerwärmten Luft. Vom hinteren Ende des Spaltenkanales

S ziehen die Gase mit der Luft lebhaft verbrennend

nach vorn und gehen bei z unter die Kammersohle. Unter

der Bogensohle G strömen sie nun aufwärts, zuletzt in

senkrechter Richtung, um endlich einige Steinschichten unter der Deckschicht der

Verbrennungsräume in gleicher Höhe mit der bedeutend vorerhitzten Verbrennungsluft

L und mit dieser sich kreuzend auszumünden.

Die Luft L wird von auſsen ebenso wie a durch Schieber geregelt, zieht durch Kanäle über der

Deckschicht der Verbrennungsräume ein, sammelt sich in einem oberen Längskanal n, fällt durch in der Seitenmauer ausgehaltene

Luftschächte abwärts, um sich in einem Längskanale n2, welcher unten in der Ofenmitte sich befindet, zu

sammeln und von da durch Schlitze in die zwischen den Gaskanälen G liegenden senkrechten Luftkanäle n1 zu gelangen, welche wieder mit einem Schlitze an

der Berührungsstelle mit den Gaskanälen in den Kanal k

endigen. In der Nähe der Berührungsstelle besitzen die Kammern K noch einige Gasaustrittspalten und ziehen nun auch

die hier austretenden Gase des oberen Kammertheiles im Vereine mit den aus den

Gaskanälen kommenden Gasen und mit der hoch erhitzten Luft bei e die weiteren mit Pfeilen bezeichneten Wege bis zu den

Registern r; jede Kammer hat an ihrer äuſseren

Schmalseite ein Register, das den Zutritt in den Längskanal regelt, welcher

beiderseitig auf dem Ofen angebracht ist und in die Kamine oder in aufgesetzte

senkrechte Röhrenkessel mündet. Diese besitzen je ein Haupt- bezieh. Kaminregister

R, um die in dem Abzugskanale A (bezieh. Längskanal oben) sich sammelnden verbrannten

Gase nach Bedarf und dem Ofengange entsprechend zu entlassen.

Die Entnahme der Gase zur Gewinnung von Theer und Ammoniak kann entweder nächst der

mit einem Chamottefutter versehenen Ofenthür am tiefsten Punkte der Kammersohle,

oder auch unterhalb der eisernen Gichtdeckel erfolgen.

Tafeln