| Titel: | Neuere Maschinen zum Einspänen von Geweben vor dem Pressen. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 387 |

| Download: | XML |

Neuere Maschinen zum Einspänen von Geweben vor

dem Pressen.

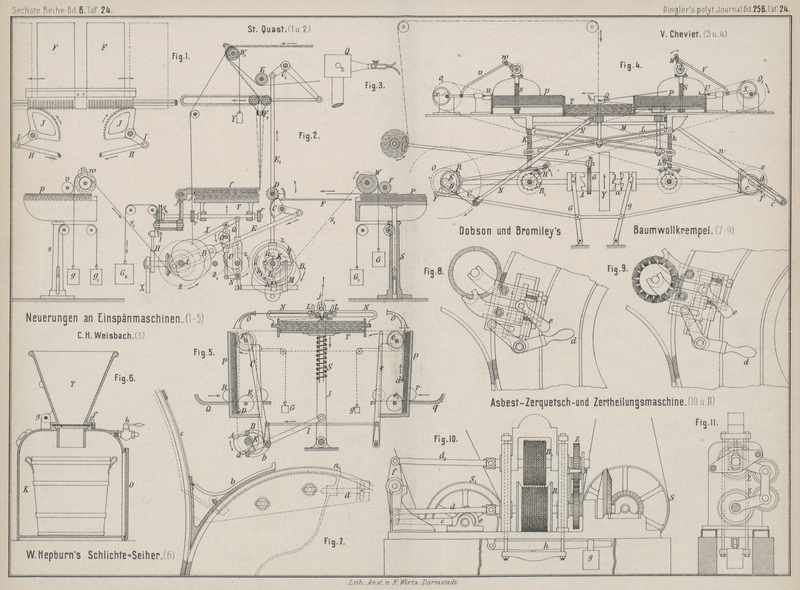

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Neuere Maschinen zum Einspänen von Geweben vor dem

Pressen.

Das Einschieben von geglätteten Pappen zwischen die einzelnen Lagen der gefalteten,

für das Zurichten in hydraulischen Pressen bestimmten Gewebe geschieht bisher fast

nur von Hand; wenn auch für diese Arbeit bereits Maschinen angegeben waren, so

scheint die Wirksamkeit derselben nicht zuverlässig genug gewesen zu sein, um

denselben eine weitere Verbreitung zu verschaffen. Das Einspänen erfordert Sorgfalt

und Uebung; das Einlegen der Pappen oder Preſsspäne muſs vorsichtig geschehen und

ist vor allen Dingen zu beobachten, daſs das Gewebe ganz falten los ausgebreitet

wird und die einzelnen Lagen genau über einander kommen.

In neuerer Zeit sind wieder drei solcher Maschinen zum Einspänen angegeben worden,

welche im Nachstehenden näher besprochen werden. In den beigegebenen Zeichnungen

Fig. 1 bis

5 Taf. 24

sind nur die arbeitenden Maschinentheile mit Weglassung des Maschinengestelles

veranschaulicht. Das durch die Gewebelage bestimmte abwechselnd von beiden Seiten

erfolgende Einschieben der Preſsspäne bedingt die doppelte und symmetrische

Anordnung des Mechanismus und sind die gleichen Theile desselben entsprechend mit

den gleichen Buchstaben, jedoch zum Unterschiede mit groſsen und kleinen,

bezeichnet.

Die von Victor Cheviet in Lyon (* D. R. P. Nr. 21709 vom 18. März 1882) angegebene

Einspänmaschine ist in Fig. 4 Taf. 24

dargestellt. Die Arbeit geschieht in der Weise, daſs abwechselnd von beiden Seiten

gegen das sich abrollende und über einem Tische niederfallende Gewebe von daneben

liegenden Preſsspanstöſsen durch Zangen erfaſste Preſsspäne schräg gegen den sich

bildenden eingespänten Gewebestoſs geführt werden. Der Unterschied der

Preſsspanstöſse und des Gewebestoſses wird dabei beständig durch die Verstellung der

Zangen und Preſsspanstöſse ausgeglichen.

Von der Antriebriemenscheibe Y wird durch die

Kuppelungen A und a die

Welle links oder rechts in Drehung versetzt, je nachdem von der rechten oder von der

linken Seite ein Preſsspan eingetragen werden soll. Durch ein Kegelräderpaar R wird dann eine rechtwinkelig liegende Welle mit der

Kurbel C getrieben, welche durch die Lenkstange N einen in der Führung M

gleitenden Querbalken, der auf beiden Seiten die senkrecht verschiebbaren Zangen Q trägt, in hin- und hergehende Bewegung versetzt. Den

Kopf dieser Zangen Q zeigt Fig. 3 in gröſserem

Maſsstabe; dieselben haben eine stellbare Gabelfeder und rechtwinkelig dazu

vorspringende Stifte z, welche am Ende des Hin- und

Herganges an feste Ansätze stoſsen, wodurch die Zange mit der Gabelfeder jedesmal

eine Vierteldrehung nach einwärts und wieder zurück macht. Die Stellung der Kurbel

C vor der Bewegung der Zangen ist rechts in Fig. 4 bei c dargestellt. Wird die Kuppelung A eingerückt, so gehen die Zangen Q zuerst mit auswärts gedrehter Gabelfeder von links

nach rechts; am Ende werden die Gabelfedern nach einwärts gedreht, erfassen dabei

den obersten, etwas vorgeschobenen Preſsspan des Stoſses P und nehmen denselben beim Rückwärtsgange von rechts nach links mit sich,

etwas schräg nach unten in Folge der Schlitzführungen L, welche die Zangen nach unten ziehen, bis, wenn der mitgenommene Preſsspan

mit seinem rechten freien Ende in den Kasten T

eingefallen ist, die Zangen wieder nach auswärts gedreht werden. Das Vorschieben des

obersten Preſsspanes besorgt der von dem Excenter X

hin- und herbewegte Winkel U; das Excenter X selbst wird von der Welle der Kurbel C aus mittels der gleich groſsen Riemenscheiben O und O1 betrieben.

Mit der Zunahme des eingespänten Gewebestoſses in dem Kasten T

muſs auch die schräge

Bahn der Zangen Q eine andere werden und wird dies

durch eine Verstellung der Schlitzführungen L erreicht.

Dieselben sind an einem Ende drehbar und am anderen Ende an eine auf der Schraube

K verstellbare Mutter eingehängt; mit der Kurbel

C dreht sich auch das Excenter E, welches den das Schaltrad J steuernden Klinkenhebel H in Schwingungen

versetzt. Die dem Rade J mitgetheilte Bewegung wird

durch das Kegelräderpaar B1 auf die Schraube K übertragen, wodurch die

Mutter derselben nach oben befördert und die Bahn der Zangen Q eine immer flachere wird. In ähnlicher Weise wird auch durch die

Lenkstange V mit dem Klinkenhebel W und den Schrauben S der

Preſsspanstoſs P gehoben, so daſs immer der oberste

Preſsspan zum Vorschieben durch den Winkel U auf die

entsprechende Höhe gelangt.

Für die andere Seite ist das Spiel des Mechanismus genau dasselbe. Die jedesmalige

Ein- und Ausrückung der Kuppelungen A und a erfolgt durch die verbundenen Gabelhebel G und g, welche durch die

gegen die Nasen F und f

stoſsenden, auf den Kurbelwellen sitzenden Daumen D und

d bewegt werden. Von einem mit der Antriebscheibe

Y verbundenen Rade G

wird die Geweberolle für die Abwickelung angetrieben. Dieser Antrieb, welcher durch

den sich stetig ändernden Durchmesser der Geweberolle eine entsprechend stets

verschiedene Gröſse der Abwickelung für jede Gewebelage ergibt, kann nur genügen,

indem der Antrieb für den mittleren Durchmesser richtig ist und der Preſsspan beim

Einlegen das Gewebe anzuziehen vermag. Die Maschine scheint deshalb auch nur für leichtere Gewebe berechnet zu sein und für diese Arbeit

auch zu entsprechen; beim Hin- und Herführen des Gewebes durch die sicher gefaſsten

Preſsspäne ist die Entfaltung in der Länge des Gewebes eine gute und man erhält

einen geraden festen Stoſs. Zu bedenken ist die erforderliche genaue Fortrückung der

Schrauben K und 5 bezieh. k und s, die bei jeder Aenderung der Stärke

des Gewebes und der Preſsspäne zu regeln ist und welche bei ungleich starken

Preſsspänen Unregelmäſsigkeiten ergibt.

Derselbe Arbeitsvorgang wie bei Cheviet findet sich auch

in der in Fig.

5 Taf. 24 dargestellten Einspänmaschine von C. H.

Weisbach in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 23266 vom 22. Oktober 1882); doch sind durch

eine andere Anordnung die zuletzt angeführten Bedenken beseitigt. Die

Preſsspanstöſse sind hier in auf den Bahnen QDie gleichen Theile auf der anderen Maschinenseite sind mit denselben aber

kleinen Buchstaben bezeichnet. mit Rollen R laufenden Kasten P stehend eingelegt und

werden durch die an letzteren angehängten Gewichte G

gegen die beiden Rollen E und E1 gedrückt. Die obere Rolle hat eine

erhöhte Stelle (Ringnase) und wird fortwährend angetrieben; die untere Rolle E1 ist glatt und steht

still. Die Ringnase der Rolle E hebt den anliegenden

Preſsspan etwas an, so daſs eine am Endpunkte des Hebels C an Ketten herabhängende Winkelschiene D

unter denselben treten

kann und den Preſsspan durch die vom Excenter A und

Hebel B erzielte Bewegung des Hebels C in der Führungsmulde O

so weit emporschiebt, daſs die Zange L den Preſsspan

erfassen und über den Gewebestoſs wegziehen kann, bis er losgelassen in dem Kasten

T auf die Gewebelage fällt. Das Gewebe wird

gleichzeitig mit den Zangen zwischen den Walzen M und

m hin- und hergeführt und diese Hin- und

Herbewegung von der Kurbel K aus durch die Lenkstange

I und Hebel J

bewerkstelligt. Das Oeffnen und Schlieſsen der Zangen L

erfolgt durch Anschlagen von Federhebeln derselben an feste Nasen an den Endpunkten

der geraden Führung N. Mit wachsendem Gewebestoſse hat

sich der Boden des Kastens T zu senken, was durch eine

nach und nach zu spannende Feder S oder einen

Gewichtshebel dem wachsenden Drucke des Gewebestoſses entsprechend geschehen

soll.

Die vorliegende Maschine ist einfach in ihrer Anordnung zu nennen; als ein Uebelstand

dürfte die Biegung der Späne in den Führungsmulden O

und das Spreizen in denselben gegen die Fortbewegung sein. Es ist in der

Patentschrift auch an Stelle der Mulden die Anordnung von über lose Rollen laufenden

Bändern, zwischen denen der Preſsspan aus der Lothrechten in die Wagerechte geführt

wird, angegeben, ferner eine Anzahl von Mechanismen zum Anheben und Fortbewegen der

Preſsspäne aus den Kasten.

Die von Steph. Quast in Aachen (* D. R. P. Nr. 24673 vom 28. December 1882) stammende

Einspänmaschine ist etwas zusammengesetzter und sind deshalb der Deutlichkeit der

Zeichnung halber in Fig. 1 und 2 Taf. 24 die

Bewegungsmechanismen in derselben nur einmal und für die beiden Preſsspanstöſse

(rechts und links) gleichzeitig verschiedene Einrichtungen angegeben. Auf der

Maschine können nicht nur einfach breite Gewebe, wie auf den beiden beschriebenen

Maschinen von Cheviet und Weisbach, sondern auch doppelt breite oder doppelt liegende, also zuvor

dublirte Gewebe eingespänt werden und erlaubt die Maschine deshalb und durch die Art

der Ausführung des Einlegens der Preſsspäne auch ihre Benutzung für stärkere Tuche

und Filze.

Das am Boden liegende Gewebe wird nach aufwärts auf ein endloses Tragtuch geführt

und, wenn es doppelt breit und noch nicht vorher auf einer besonderen Maschine (vgl.

Gebauer 1882 245 * 159)

doppelt gelegt ist, dabei gleichzeitig auf bekannte Weise „dublirt“. Wie nun

aus Fig. 2 zu

ersehen, gelangt hierauf das Gewebe von dem über die Walzen W1 und V1 laufenden Tragtuche zwischen zwei lose Walzen zu

dem Tische T, auf welchem der Gewebestoſs gebildet

wird. Das dublirte Gewebe wird dabei durch eine von der Seite zwischen die beiden

Lagen hinein reichende, mit dem Lager des losen Walzenpaares verbundene Gabel F1 aus einander

gehalten, damit ein Arbeiter immer einen Preſsspan zwischen dasselbe bringen kann.

Das Gewebe wird über dem Tische T hin- und hergeführt,

indem ein auf der Antriebswelle

a sitzendes Excenter B1 durch die Stange E1 auf den Winkelhebel C1 wirkt und durch ein auf einer zweiten

von der Antriebswelle durch Stirnräder z, z1 getriebenen Welle sitzendes Excenter U mit Hilfe des Hebels X,

von dessen Endpunkte aus eine Schnur um die Walze W1 gewickelt ist, absatzweise zugeführt. Zu beiden

Seiten des Tisches T sind die drehbaren Doppelflügel

F und f angeordnet,

auf welche immer abwechselnd in wagerechter, nach auſsen gerichteter Stellung ein

Preſsspan geworfen wird, worauf die Flügel eine halbe Drehung machen und den

erhaltenen Preſsspan auf den Tisch über das Gewebe legen. In dieser Stellung auf dem

sich bildenden Gewebestoſse verharrt der eine Flügel, bis der zweite Flügel mit

seinem Preſsspane und dem darunter liegenden Gewebe sich auf den ersten Flügel

gelegt hat, worauf die beiden Hälften des ersten Flügels zur Seite aus einander

gehen, zurückschlagen und wieder zusammen gehen (vgl. Fig. 1), um einen neuen

Preſsspan aufzunehmen.

Der Mechanismus zur Erzielung dieses Vorganges und der richtigen Aufeinanderfolge der

einzelnen Bewegungen ist folgender: Die beiden Wellen a

und A werden unter einander beständig durch die

Stirnräder Z, Z1 und

z, z1 getrieben;

die darauf sitzenden Excenter, Scheiben und Räder nehmen jedoch nur in bestimmten

Theilen eines Umganges an der Bewegung theil. Die Räder Z und z haben ringartig theilweise Erhöhungen

h und h1, gegen welche abwechselnd, je nachdem die

betreffende Welle verschoben ist, ein Hebelarm M sich

legt. Die Achse dieses Hebelarmes trägt auch die Führungsgabel L einer Zahnkuppelung K.

Beide Kuppelungshälften, von denen die eine das Rad Z

oder z trägt und die andere als Muff mit Nuth

verschiebbar auf der Welle a bezieh. A sitzt, werden durch eine Feder stets gegen einander

gepreſst, übertragen also immer die Drehung und nur, wenn der Zapfen des Hebelarmes

M auf einer der erhöhten Ringstellen h und h1 aufläuft, wird die Kuppelung aus einander gehalten

und die Bewegung unterbrochen. Die Verschiebung des Hebels M, welche dies beeinfluſst, erfolgt von dem beständig angetriebenen

Excenter O aus mittels der Führungsstange Q und des Winkelhebels N.

Auf der Achse der Flügel F und f sitzt ein kleines Zahnrad D, im Eingriffe

mit einem Zahnbogen C, welcher vermöge des Excenters

B und der Stange E

eine Schwingung macht, wodurch der Flügel seine halbe Drehung vor oder zurück

ausführt. Wie aus Fig. 1 besonders zu ersehen, ist der Rücken der beiden Flügelhälften als

Zahnstange ausgebildet, in welche die Zahnbogen J

eingreifen, an denen die Armen I die Stangen B angehängt sind; letztere werden von Excentern X, welche ähnlich geformt sind wie die Excenter B und von deren Welle durch ein Winkelräderpaar ihre

Bewegung erhalten, bethätigt und hierdurch die Flügelhälften aus einander und wieder

zusammengeführt.

Die Preſsspanstöſse P und p

befinden sich auf in den Säulen S und s

geführten Tischen,

welche durch die Gewichte G1 bezieh. g1

immer gegen die feststehenden lose drehbaren Walzen V,

v gedrückt werden. Daneben liegen die einseitig abgeplatteten Walzen W, w, welche fest auf ihrem Zapfen ein Sperrrad

besitzen. Gleichzeitig ist auf diesen Zapfen eine Doppelscheibe lose drehbar, welche

die in das Sperrrad fallende Klinke trägt und an der mit Schnüren das Gewicht g und eine auf der Welle A

sitzende, entsprechend mit derselben gekuppelte Scheibe angreifen. Diese Scheibe

hebt bei ihrer Bewegung durch Aufwickelung der Schnur s1 das Gewicht g, bis bei erfolgter Auskuppelung die Klinke in das Sperrrad einfällt und

das Gewicht g beim Niedergange die Walze w eine volle Umdrehung machen läſst, wobei der oberste

Preſsspan auf seinen Flügel geworfen wird. Die Abplattungen der Walzen W, w bedingen ein gutes Anfassen des Preſsspanes und

die genaue Begrenzung der Drehung.

Der Tisch T hat unter sich eine Achse mit zwei gleichen

Zahnrädern r, welche zu seiner Parallelführung in

feststehende Zahnstangen greifen, und auf dieser Achse noch eine Schnecke s2, an welcher das

Gewicht G2 angehängt

ist, zur Erzielung eines bei der Zunahme des Gewebestoſses doch immer

gleichbleibenden Druckes desselben gegen die darauf schlagenden Flügel.

Das Auseinandergehen der Flügel zwischen den Gewebelagen gewährt eine Entfaltung

derselben in der Breite des Gewebes; die Entfaltung in der Länge erfolgt zum Theile

durch die aufschlagenden Flügel, zum Theile durch ein an der Walze W1 mit Klinke und

Sperrrad angreifendes Gewicht Y, welches das Gewebe

durch eine kleine Rückwärtsdrehung der Walze W1 anspannt.

Beim Einspänen werden die auf einander folgenden Gewebestücke immer zusammengenäht

und erst, wenn die erste Lage des neuen Stückes unter die Flügel kommt, die Naht

getrennt und das eingespänte Stück herausgekommen. Die Quast'sche Maschine erfordert weiter keine Aufsicht als das Einlegen der

Preſsspanstöſse und ist es möglich, ein einfach breites Gewebe von 50m Länge in 3½ Minuten einzuspänen, so daſs die

Tagesleistung derselben auf 7000m eingespänte

Waare angegeben werden kann. Beim Einspänen doppelt breiter Stoffstücke, wenn

zwischen die beiden anliegenden inneren Gewebeseiten keine Preſsspäne eingelegt

werden, vermindert sich die Leistung etwas in Folge des nöthigen langsameren Ganges.

Beim Einspänen doppelt breiter Stoffstücke mit dazwischen liegenden Preſsspänen ist

ein besonderer geschickter Arbeiter für das Einschieben derselben nöthig und die

Leistung auf 4 Minuten für ein 50m langes Stück

anzunehmen.

Die Quast'sche Maschine wird von F. Zimmermann in M.-Gladbach ausgeführt und kann dieselbe wohl auch als

die ausgebildetste der drei beschriebenen Einspänmaschinen angesehen werden.

Es seien an dieser Stelle auch die drei in letzterer Zeit bekannt gewordenen Neuerungen an Gewebe-Dublirmaschinen angeführt; bei denselben erfolgt

das Zusammenfalten in wagerechter Richtung. Bei der Maschine von Herm.

Jacob in Gera (* D. R. P. Nr. 26277 vom 23. September 1883) wird die eine Hälfte des

Gewebes über parallele Rollen geleitet, die andere Hälfte aber durch schief

gestellte Leisten in windschiefe Lage gebracht und an die erste Hälfte angelegt. Bei

der Maschine von F. Gebauer in Charlottenburg (* D. R.

P. Zusatz Nr. 19225 vom 14. März 1882, vgl. 1882 245 *

159) bezieh. von W. Müser in

Langenberg (* D. R. P. Nr. 26956 vom

11. September 1883) erfolgt die Zusammenfaltung des Gewebes mit Hilfe

eines Doppelkegels; im ersteren Falle läuft das Gewebe frei, im letzteren durch

einen Winkel angedrückt über den Doppelkegel.

G. Rohn.

Tafeln