| Titel: | Neuere Brenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 404 |

| Download: | XML |

Neuere Brenner mit Vorwärmung der

Verbrennungsluft.Vgl. Uebersicht der Gasbrenner 1884 251 * 363. *

453.

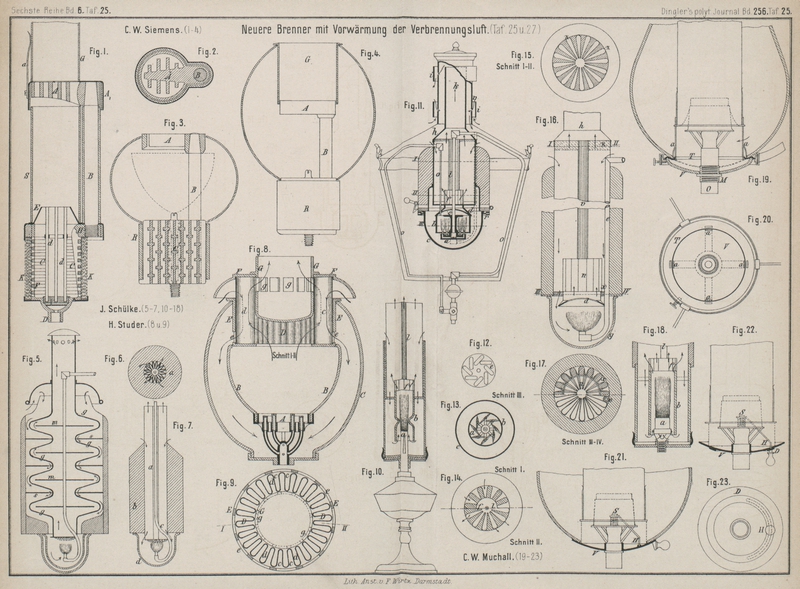

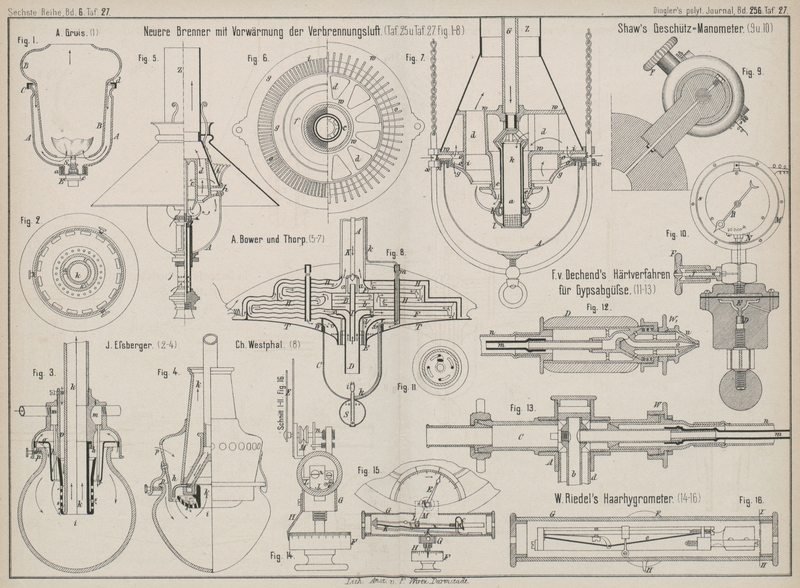

Patentklasse 26. Mit Abbildungen auf Tafel 25 und 27.

Neuere Brenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft.

Die Lampe mit Wärmesammler von C. W. Siemens in London (* D. R. P. Zusatz Nr. 26164 vom 3. Juni 1883,

vgl. 1882 244 * 442) besteht, wie aus Fig. 1 und 2 Taf. 25 zu entnehmen

ist, aus dem Wärmesammler A und dem die aufgenommene

Wärme nach dem Regenerator C leitenden Stabe B, welcher nicht mehr, wie früher, innerhalb der

Flamme, sondern zur Seite derselben angebracht ist. Das Gas wird durch das

Zuleitungsrohr D dem aus den kreisförmig angeordneten,

in dem Regenerator C liegenden Röhren d gebildeten Brenner zugeführt und auf diesem seinem

Wege in dem aus gelochten Scheiben bestehenden Regenerator vorgewärmt. Der aus

Eisen, Kupfer oder Platin hergestellte Wärmesammler A

wird von der darunter brennenden Flamme und den durchstreichenden

Verbrennungsproducten derselben erhitzt. Die gesammelte Hitze theilt A dem aus Kupfer oder einem anderen geeigneten guten

Wärmeleiter massiv hergestellten Stiele B mit, welcher

seinerseits dieselbe dem Regenerator C übermittelt.

Dieser Regenerator besteht aus einem Ringe H, in

welchen der Stiel B eingeschraubt ist, und einer Reihe

ringförmiger Platten oder Rippen F; um letztere herum

sind mehrere Lagen Drahtgewebe K gewunden.

Der Brenner ist mit einem Luftdeflector E und einem

Glascylinder S versehen, welcher sich unterhalb des

Wärmesammlers A befindet und von diesem nach oben

abgeschlossen ist. Auf letzterem sitzt, von drei Drähten oder Federn a gehalten, ein zweiter Glascylinder G. Der Wärmesammler A wird

durch eine mit nichtleitendem Material bekleidete Hülse oder Kappe A1 von dem Cylinder G geschieden. An dieser Kappe sind auch die Federn a, welche den Cylinder G

tragen, befestigt. Dieselbe verschlieſst gleichzeitig die Oeffnung zwischen dem

Cylinder S und dem Wärmesammler A.

An Stelle des Cylinders S kann man auch eine Glasglocke

wählen, wie in Fig.

3 und 4 Taf. 25 dargestellt ist. Diese Glocke umschlieſst alsdann sowohl den

Wärmesammler A, als auch den Stiel B. Der Regenerator C,

welcher in Fig.

3 angenommen ist, besteht aus einer Reihe paralleler, senkrechter Platten

mit Vorsprüngen auf beiden Seiten. Hier ist der Regenerator von einem Mantel B aus Porzellan, Asbest o. dgl. umgeben; doch kann man

auch die in Fig.

1 dargestellte Drahthülle K anwenden.

In Fig. 4 ist

der Glascylinder G im Inneren der Glocke aufgehängt;

doch kann man denselben auch von dem Wärmesammler A

tragen lassen, wobei aber stets zu beachten ist, daſs dieser mit dem Cylinder G nicht in unmittelbare Berührung komme.

Wie die früher beschriebene Vorrichtung kann auch die vorliegende sowohl bei Gas-, als auch bei Oellampen o. dgl. Verwendung finden.

Bei den Doppelcylinderlampen von H. Studer

in Paris (* D. R. P. Nr. 26284 vom 25.

März 1883) ist der Raum zwischen den beiden Glocken B und C (Fig. 8 und 9 Taf. 25) für die

Zuführung der Verbrennungsluft zum Brenner A bestimmt.

Der aus einem dünnen, wellenförmig gebogenen Blechstreifen hergestellte

Wärmeaustauschapparat D

ist in dem unten mit

Löchern e versehenen Cylinder E derart eingesetzt, daſs die äuſseren Kanäle c desselben oben ein gewisses Stück nach auſsen frei bleiben, unten aber

durch die Löcher e mit dem Raume zwischen den beiden

Glocken in Verbindung stehen. Eine ringförmige Kappe F

schlieſst den Kanalring D oben ab und verhindert

zugleich ein Eindringen von Niederschlägen oder Windstöſsen in die Kanäle c. In den Ring D wird der

unten geschlossene Cylinder G so eingehängt, daſs die

inneren Kanäle d des Ringes D unten ein Stück nach innen frei bleiben. Durch Löcher g des Cylindermantels G

treten die in den Kanälen d aufsteigenden

Verbrennungsgase nach oben aus, während die Luft durch die Kanäle c nach unten zur Flamme gelangt.

J.

Schülke in Berlin (* D. R. P. Nr. 25938 vom 5. December 1882) will durch

Anwendung groſser Flächen als Wärme leitende

Scheidewände einen möglichst groſsen Temperaturaustausch zwischen Luft und

Verbrennungsgasen herbeiführen. Zu diesem Zwecke steckt das Sternrohr a (Fig. 6 und 7 Taf. 25) in einem aus

schlechten Wärmeleitern bestehenden Rohre b. Die Flamme

ist in der kleinen Glasglocke d eingeschlossen, so daſs

die Luft nur durch die Zwischenräume zwischen a und b und dann durch die kleine Glocke zur Flamme gelangen

kann, indem sie die äuſseren Flächen des Sternrohres a

bestreicht, während die Verbrennungsgase von der Flamme aus durch das Innere des

Rohres a entweichen. Das Gas gelangt durch das Gasrohr

c zum Brenner.

Bei dem Brenner Fig.

5 Taf. 25 befinden sich die Scheiben m in

einem Hohlkörper g aus Eisenblech, dessen Theile so mit

einander verbunden sind, daſs sie im Querschnitte ein wellenförmiges Rohr bilden,

welches oben den Schornstein trägt. Ringe s und die

Scheiben m sollen die absteigende Luft und absteigenden

Verbrennungsgase möglichst gegen die heiſsen Wandungen g führen.

Nach ferneren Vorschlägen Schülke's (* D. R. P. Nr.

28218 und Zusatz Nr. 29638 vom 15. September 1883 bezieh. 22. Februar 1884) sind die

oberen Enden der äuſseren Falten bei z geschlossen

(Fig. 15

bis 17 Taf.

25), die inneren bei x. Der Brenner ist mit Reflector

d, Gaszuführungsrohr e, Glasglocke g und Abzugsschornstein h versehen. Die Verbrennungsgase steigen durch die

inneren Falten nach oben, die Luft geht durch die äuſseren Falten nach unten zur

Flamme. Am unteren Ende des Vorwärmers ist ein Raum n

gebildet, von welchem aus die Verbrennungsgase sich in die einzelnen Kanäle

gleichmäſsig vertheilen können. Es wird ferner der Abzug der Verbrennungsgase

dadurch befördert, daſs in der Mitte des Vorwärmers in der Längenrichtung, wo die

inneren Falten einander am nächsten gegenüber stehen, ein Raum v gebildet ist, welcher einen Theil der

Verbrennungsgase sofort, ohne durch die Kanäle gegangen zu sein, entweichen läſst.

Unmittelbar nach dem Anzünden ist nämlich der Vorwärmer kalt, wodurch sich die

Verbrennungsgase, wenn sie durch die engen Falten gehen, bedeutend abkühlen, so daſs sie ihren

Auftrieb verlieren, was ferner zur Folge hat, daſs der Luftzutritt zur Flamme zu

mangelhaft wird und somit die Flamme ungenügend brennt, oder selbst erlischt. Dieser

Uebelstand wird dadurch vermieden, daſs die Verbrennungsgase in dem Raume n sich vertheilen und auf geradem Wege nach oben durch

die Falten sowie durch den Mittelraum v entweichen.

Indem somit ein Theil der Verbrennungsgase durch v nach

oben steigt, bleibt er so heiſs, daſs er den Auftrieb sowie den Luftzug lebhaft

erhält. Die Vorwärmung entwickelt sich nach und nach immer mehr und steigen bei

zunehmender Erhitzung der Kanäle die Verbrennungsgase im Verhältnisse auch nach und

nach mehr durch die Falten, so daſs nach vollendeter Erhitzung der gröſste Theil

durch dieselben strömt.

Bei Laternen ist der Brennkörper a (Fig.

11 bis 14 Taf. 25) mit einer beliebigen Anzahl Schnittbrenner versehen, durch

deren schräge Flammenflächen (vgl. Fig. 13) und den

entsprechenden Oeffnungen im Reflector e (Fig. 11) ein

ruhiges Brennen der Flammen erzielt werden soll. Der Glascylinder b schlieſst sich an einen trichterförmigen Reflector

d an, welcher mit b

zusammen die Scheidewand zwischen Luft und Verbrennungsgasen unterhalb des

Vorwärmers bildet. Die inneren Falten des Vorwärmers sind unten, auſserhalb des

Raumes f, die äuſseren sind oben beim Trichter h gedichtet, um Luft und Verbrennungsgase getrennt zu

halten. Der den Schornstein k umhüllende Cylinder v ist oben geschlossen und trägt Ringe i, unter denen sich in v

Lochreihen befinden, durch welche die Verbrennungsgase entweichen bezieh. die Luft

eintritt. Die Glasglocke c wird durch den Federring r gegen die untere Fläche des Vorwärmers gedrückt.

Das Gas gelangt durch das Rohr o zum Brenner und es wird

entweder durch die Mitte des Vorwärmers zum Brenner geführt, oder (wie punktirt

angedeutet) seitlich zwischen c und b hindurch. Vermöge des Schornsteines k entsteht bei angezündeter Flamme der erforderliche

Zug. Die Verbrennungsgase steigen von der brennenden Flamme aus in den

Vertheilungsraum f, von hier theils durch den

Mittelraum des Vorwärmers l, theils durch die inneren

Falten in den Schornstein und durch denselben, wie Pfeile angeben, unterhalb der

Ringe i ins Freie; inzwischen tritt die Luft unter i in die Löcher v, geht in

der Pfeilrichtung in den äuſseren Falten des Vorwärmers hinunter in die Glocke c zu den Flammen, auf welchem Wege sie sich erhitzt.

Selbst bei Sturm soll die Flamme ruhig brennen, weil Eintritts- wie

Austrittsöffnungen nahe an einander liegen und die Windstöſse, in gleicher Weise auf

Eintritt wie Austritt wirkend, im Gleichgewichte gehalten werden, während der Zug in

der Laterne ganz gleichmäſsig ohne Schwankungen bleibt. Auſserdem schützen noch die

Ringe i, auch in gleicher Weise zu einander

angeordnet.

Fig. 18 Taf.

25 zeigt die Anwendung der Schülke'schen Einrichtung

auf Argandbrenner,

Fig. 10 für

Erdöllampen.

C. W.

Muchall in Wiesbaden (* D. R. P. Nr. 28132 vom 5. April 1883) beschreibt Regulirvorrichtungen, um Regenerativrundbrenner von

auſsen zu stellen. Bekanntlich dient die bei gewöhnlichen Rundbrennern angebrachte

Regulirschraube S (vgl. Fig. 21 Taf. 25) zum

leichten und bequemen Stellen der Flamme. Die Drehung dieser Schraube wird durch den

Hebel H bewirkt. Um dies auch bei den unten

geschlossenen Regenerativrundbrennern zu ermöglichen, ist der Hebel H mit dem Verschluſsboden V verbunden und dieser drehbar eingerichtet.

Bei Fig. 22

und 23 Taf.

25 ist der Hebel H unmittelbar durch den

Verschluſsboden geführt und in letzterem ein Schlitz angebracht, welcher durch einen

entsprechenden Deckschieber D geschlossen wird.

Bei dem Regenerativrundbrenner von Muchall (* D. R. P. Nr. 29101 vom 9. September 1883),

in welchem Luft und Gas selbstthätig angewärmt werden, besteht, wie Fig. 19 und 20 Taf. 25

zeigen, der Verschluſsboden aus einem tragenden und einem Luft abschlieſsenden

Theile; ersterer ist durchbrochen oder aus einem durch Arm oder Haken a befestigten Tragringe T

gebildet, während der eigentliche Verschluſsboden V

mittels der Mutter M o. dgl. auf dem Gewindekörper O festgehalten wird. Der obere Rand von F legt sich unter den Tragboden T und bildet so den Abschluſs für die Luft. Selbstredend kann V auch aus mehreren Theilen bestehen und auch oberhalb

von T angeordnet, also hineingelegt werden.

Gleichzeitig bietet diese Anordnung die Möglichkeit, den Grad der Erhitzung der Luft

in der Lampe beliebig ermäſsigen zu können. Ist dies aus irgend einem Grunde

erwünscht, so ist nur nöthig, die Mutter M etwas

zurückzudrehen. Damit sinkt der Verschluſsboden V und

es kann nun kalte Luft zwischen dem Rande von V und dem

Tragboden T in die Lampe eintreten. Auf diese Weise

kann man die Erwärmung nach Belieben regeln, mithin auch nach Bedarf die Lampe ganz

mit warmer oder ganz mit kalter Luft speisen.

(Schluſs folgt.)