| Titel: | Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 425 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wasserröhrenkesseln.

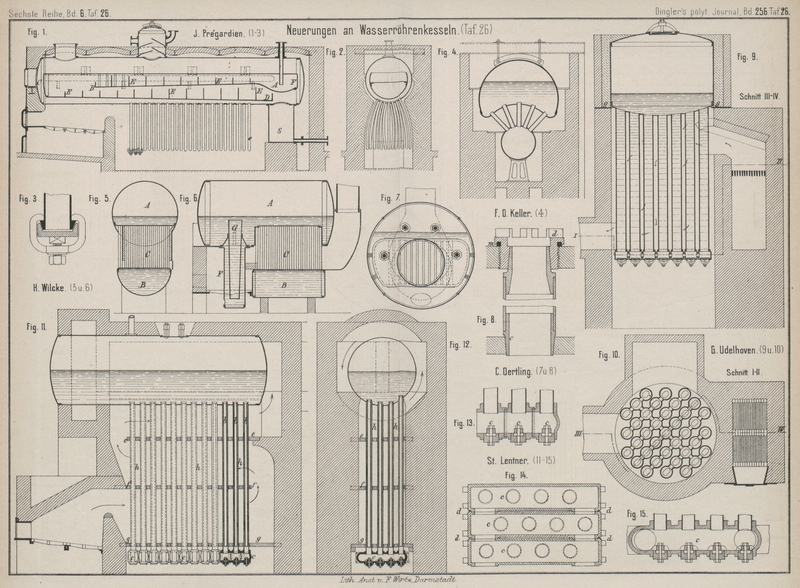

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 26 ff.

(Vgl. die Berichte Bd. 244 * S. 342. Bd. 251 * S.

245. Bd. 254 * S. 363.)

Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln.

Kessel mit hängenden Röhren.

J.

Prégardien in Deutz a. Rh. (* D. R. P. Nr. 24012 vom 7. Februar 1883) hat an den

Walzenkesseln mit unten angehängten Wasserrohren eine Anzahl Neuerungen angebracht.

Zur bequemen Reinigung der Bohren von auſsen sind

dieselben, wie aus Fig. 3 Taf. 26 ersichtlich, am unteren Ende durch einen schüsselförmigen

Deckel verschlossen, welcher ohne Verpackung mittels Bügel und Schraube auf eine

kegelförmige Verstärkung des Rohrendes aufgepreſst ist. Das gleiche Patent betrifft

noch die Anordnung von Schutzwänden, welche zwischen

dem Schlammsammler und den Röhren in den Kessel eingesetzt sind und möglichst

verhindern sollen, daſs die Niederschläge in die Röhren hinein gelangen.

Die letztere Einrichtung ist bei einer neueren Construction von Prégardien (vgl. * D. R. P. Nr. 27932 vom 11. Januar

1884, Zusatz zu Nr. 24012), welche in Fig. 1 und 2 Taf. 26 veranschaulicht

ist, weiter ausgebildet. In dem Kessel ist eine zur Wandung ungefähr concentrische

Schale ein wenig geneigt angebracht, in welche ein entgegengesetzt geneigter

Zwischenboden BF eingelegt ist, und auf diesen, wie auf

den Boden der Schale, sind die senkrechten Bleche E

aufgesetzt, welche die Niederschläge zurückhalten sollen. Die Schale reicht mit den

Seitenwänden, wie auch an den Enden bei C und F über den höchsten Wasserspiegel hinaus. Das

Speisewasser, welches früher in den Schlammstutzen S

eingeführt wurde, strömt hier in den oberen Theil der Schale bei A ein und muſs daher erst über sämmtliche Querwände E hinweg flieſsen, ehe es in die Röhren gelangen kann.

Die Querwände werden sowohl von A nach B, als von C nach D hin allmählich höher, wodurch den fortschreitend an

Menge geringer und specifisch leichter werdenden Niederschlägen ein allmählich

wachsender Widerstand geboten werden soll. In den oberen Boden BF der Schale sollen eine Anzahl senkrechter kurzer

Röhren eingesetzt werden, welche dem unter BF sich etwa

bildenden Dampfe den Abzug gestatten. Der in den Röhren entwickelte Dampf kann

zwischen Kesselwand und Schale unbehindert aufsteigen. Da die Schale den Heizgasen

nicht ausgesetzt ist, so wird der Schlamm sich leicht aus derselben entfernen

lassen; dieselbe ist so eingerichtet, daſs sie im Kessel selbst schnell aus einander

genommen werden kann.

F. C. Keller in Stolberg bei Aachen (Erl. * D. R. P. Nr.

21117 vom 13. Mai 1882) hat wie Prégardien bei einer

früheren Construction (1881 241 * 90) die Röhren zwischen zwei Kessel eingesetzt, hierbei jedoch, wie aus Fig. 4 Taf. 26

ersichtlich, dem Boden des oberen Kessels eine zum unteren Kessel concentrische Form gegeben, so daſs die

radialen Röhren senkrecht zu beiden Wandungen stehen. Hierdurch soll das Einsetzen,

Auswechseln und Abdichten der Röhren erleichtert werden. Der nach innen gewölbte

Boden hat nur über dem Roste, wo sich keine Röhren befinden, eine besondere

Verankerung erhalten. Im Uebrigen sollen demnach die Röhren dem oberen Kessel die

nöthige Festigkeit geben, was schwerlich der Fall sein wird.

Der in Fig. 5

Taf. 26 abgebildete Kessel von H. Wilcke in Berlin

(Erl. * D. R. P. Nr. 23667 vom 19. Januar 1883), bei welchem ebenfalls die Röhren

zwischen zwei Kesseltheilen A und B eingeschaltet sind, hat Aehnlichkeit mit den Kesseln

von Kux (1880 238 * 265.

1882 244 * 343). Die Rohrplatten sind wie bei jenen eben.

Behufs Erzielung eines lebhaften Wasserumlaufes ist ein Theil der Röhren auſserhalb

des Feuerzuges angeordnet. Der Rost befindet sich vor B

unter dem überhängenden vollcylindrischen Theile von A,

von dem ein Schlammstutzen F mit Umlaufrohr G bis unter den Rost hinabreicht. Hierdurch sollen die

Schlamm- und Kesselstein-Ablagerungen der Einwirkung der Heizgase entzogen werden,

indem die in F hervorgerufene Wasserströmung das

Ansammeln der Niederschläge in dem vorderen Theile von A verhindern soll. Unter Umständen sollen auch in die Röhren C enge Umlaufrohre eingehängt werden.

Behufs bequemer Einbringung der Röhren zwischen zwei feste Wände, insbesondere bei

der in Fig. 7

Taf. 26 angedeuteten Anordnung der Röhren innerhalb eines flachen Flammrohres hat

C. Oertling in Neumünster i. H. (Erl. * D. R. P.

Nr. 21822 vom 5. Juli 1882) die in Fig. 8 Taf. 26

veranschaulichte Befestigungsart der Röhren in Vorschlag gebracht. In die Röhren

sind beiderseits kegelförmig abgedrehte Mundstücke eingelöthet. Das untere Mundstück

c wird unmittelbar in die untere Rohrwand

eingesetzt, das obere aber durch einen in die obere Rohrwand eingeschraubten

Kupferring d, welcher mittels eines Bleiringes m abgedichtet wird, gehalten. Die Oeffnung der oberen

Rohrwand ist so groſs, daſs man das einzusetzende Rohr zunächst in etwas geneigter

Lage von unten durch dieselbe hindurchschieben und dann senkrecht in die untere

Rohrwand einstellen kann. Um in der Mitte einer Rohrreihe ein Rohr auszuwechseln,

ist es allerdings nöthig, zuvor alle Rohre bis zu dem betreffenden herauszunehmen.

Die Vortheile dieser Rohrbefestigung sollen darin bestehen, daſs der Raum über den

Röhren (welcher zwar, schon behufs Einbringens der Ringe d, befahrbar sein muſs) nicht so hoch zu sein braucht, als wenn die Röhren

von oben eingeschoben werden, und daſs der auf die Rohrplatten wirkende Druck das

Dichthalten der Röhren befördert.

Einen stehenden Kessel, bei welchem nach Art des Bergmann'schen (vgl. 1872 204 * 97) eine

gröſsere Anzahl Field'scher Röhren in den Boden

eingehängt sind und einen mittleren weiten Schlammstutzen kranzförmig umgeben, will Vr. Machovsky in Prag (Erl. * D. R. P. Nr. 22395 vom 6.

Juni 1882) mit gewöhnlichen Flammrohr- oder Vorwärmerkesseln durch Stutzen derart in

Verbindung bringen, daſs die Röhren von den abziehenden Heizgasen bestrichen werden.

Die Einrichtung ist hiernach hauptsächlich zur Vergröſserung der Heizfläche bei

bestehenden Anlagen bestimmt.

G. F.

Udelhoven in Kalk (* D. R. P. Nr. 24809 vom 23. März 1883) hat den unter Nr.

5094 patentirten Kessel (vgl. 1880 238 * 13) zunächst

dahin geändert, daſs die Röhren oben in einen gemeinschaftlichen niedrigen stehenden

Kessel g (Fig. 9 und 10 Taf. 26) eingesetzt

sind, welcher hauptsächlich als Dampfsammler dient und nur am Boden von den

Heizgasen bespült wird. Ferner sind die hohlkugelförmigen guſseisernen Köpfe, welche

zum Verschlusse der unteren Röhrenenden dienten, durch cylindrische schmiedeiserne

Rohrköpfe ersetzt. Die Verbindung derselben unter einander ist mittels beiderseits

eingewalzter Rohrstücke hergestellt. Im Boden jedes Rohrkopfes ist für die Reinigung

ein Deckel mit Bügel und Schraube befestigt. Die Röhren erhalten einen inneren

Durchmesser von 150mm, die Rohrköpfe einen solchen

von 200mm; die Höhe der letzteren beträgt

gleichfalls 200mm.

In Fig. 11 bis

15 Taf.

26 ist ein Kessel von St. Lentner in

Breslau (* D. R. P. Nr. 29874 vom 29.

Mai 1884) abgebildet. Die verhältniſsmäſsig langen Röhren h von 93mm lichter

Weite, in welchen die Umlaufröhren b hängen, sind im

Boden eines kurzen Walzenkessels befestigt und zwar sämmtlich parallel zu einander,

was die Abdichtung der äuſseren Röhren erschweren wird. Die Röhren sind am unteren

Ende nicht geschlossen, sondern reihenweise in guſseiserne Kasten c (vgl. Fig. 13 und 15)

eingesetzt, welche unter der den Feuerzug nach unten abschlieſsenden Guſseisenplatte

g liegen, also den Heizgasen nicht ausgesetzt sind.

Die Kasten stehen an beiden Enden mit einander in Verbindung (vgl. Fig. 14) und werden

mittels der angegossenen Knaggen d mit einander zu

einem starren Ganzen verschraubt. In den Böden derselben sind den Röhren gegenüber

Oeffnungen angebracht, durch welche nicht nur die Niederschläge entfernt, sondern

auch die Röhren nach unten herausgezogen werden können. Allerdings ist dazu ein

hinreichend tiefer Raum unter dem Kessel erforderlich. Die Heizgase werden durch

Guſseisenplatten e und f

in bekannter Weise mehrfach zwischen den Röhren hindurchgeführt und bestreichen

schlieſslich auch noch den Walzenkessel fast in seiner ganzen Ausdehnung.

Hinsichtlich der Ablagerung des Schlammes und Kesselsteines dürfte diese Construction

(welche in einzelnen Punkten wohl noch verbesserungsfähig ist) den gewöhnlichen Field'schen und ähnlichen Kesseln, bei welchen die

unteren geschlossenen Rohrenden der Einwirkung der Heizgase ausgesetzt sind,

vorzuziehen sein, da bekanntlich der Hauptübelstand der letztgenannten Kessel darin

liegt, daſs der Schlamm u.s.w., welcher sich namentlich während der Betriebsunterbrechungen (z.B.

des Nachts) unten in den Röhren ablagert, später festbrennt, ehe er durch kräftige

Wasserströmungen wieder nach oben gerissen werden kann.

Tafeln