| Titel: | Neuere Apparate zum Schärfen und Schränken von Sägen. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 487 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate zum Schärfen und Schränken von

Sägen.

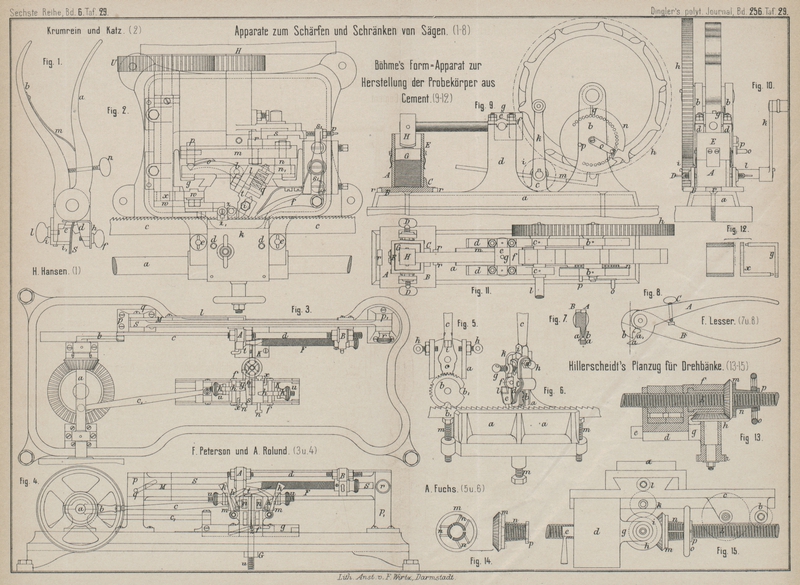

Patentklasse 38. Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Neuere Apparate zum Schärfen und Schränken von Sägen.

Bei dem selbstthätigen Schärfapparate von G. Chr. Schmidt in

Offenbach a. M. (* D. R. P. Nr. 27687

vom 16. Oktober 1883) wird als schärfendes Werkzeug eine Schmirgelscheibe benutzt, welche mit der ebenen

Randfläche die Zahnflächen bearbeitet, aber auch mit der Mantelfläche in die

Zahnecken einschneidet. Damit nun, besonders bei kleinen Kreis- und Bandsägen, die

Abrundung in den Ecken nicht zu groſs ausfällt, darf die Schmirgelscheibe höchstens

ein Drittel so breit sein als die Sägezahnung. Im vorliegenden Falle sitzt die

mittels Schnur angetriebene Schmirgelscheibenachse an einem Rahmen, welcher durch

eine Curvenschleife derart bewegt wird, daſs die Schmirgelscheibe beim zweiten

Niedergange immer um 120° gegen die erste Bewegungsrichtung verdreht wird; auf diese

Weise wird erreicht, daſs bei einem Durchgange der unter der Scheibe in wagerechtem

Sinne vorgeschobenen Säge immer beide Kanten desselben Zahnes sofort nach einander

geschärft werden.

Der Vorschub des Sägeblattes wird durch eine Schaltklinke bewirkt, welche, von dem

Hebedaumen einer unrunden Scheibe bethätigt, unmittelbar in die Sägezahnung

eingreift. Unter der Schmirgelscheibe wird das Sägeblatt zwischen Backen

eingeklemmt, welche durch eine Feder geschlossen und durch einen Hebedaumen für den

Durchlaſs des Sägeblattes selbstthätig geöffnet werden.

Bei der Schärf- und Schränkmaschine für Bandsägen von

Krumrein und Katz in Stuttgart (*

D. R. P. Nr. 27222 vom 21. Oktober 1883) wird eine

Feile zum Schärfen benutzt, während das Schränken

durch Abbiegen der Zähne zwischen einen festen und einen losen, entsprechend

geformten Backen erfolgt. Zur Ausführung beider Arbeiten wird die Bandsäge c (Fig. 2 Taf. 29) um zwei

Holzrollen geschlungen, welche auf der Stange a in dem

entsprechenden Abstande festgespannt werden. Das Blatt c wird in eine Kluppe k eingespannt, deren

Backenabstand durch Schrauben d geregelt wird;

gehärtete Stahlrollen e dienen als Rückenführung

bezieh. Widerlager.

Die gerade Feile ist durch Schraube i im Feilenhalter

t befestigt, welcher mit dem Feilschlitten l verbunden ist; letzterer wird durch die vom Handrade

H bethätigte Scheibe m

bewegt, deren Zapfen n mittels eines Gleitstückes n1 in eine wagerechte

Nuth des Feilschlittens eingreift, so daſs dieser bei jeder Umdrehung der Scheibe

auf und nieder bewegt wird.

An dem unteren Theile des Feilschlittens ist ein um den Bolzen b drehbarer Hebel o

angebracht, welcher durch eine quer durch die Scheibe m

gehende Rolle p bei jeder Umdrehung vorwärts gedrückt

wird und den Feilenhalter t, der mit dem Hebel o mittels eines Zapfens verbunden ist, zurückschiebt

bezieh. aus dem Zahne des Sägeblattes hebt und in den folgenden treten läſst; dies

geschieht erst dann, wenn die Feile eine Strecke aufwärts gegangen ist und den Grat

abgestrichen hat, welchen das Blatt beim Abwärtsfeilen erhielt. Die Spiralfedern q zwischen dem Feilenhalter t und Feilschlitten haben den Zweck, die Feile, nachdem sie ausgehoben

wurde, wieder vorzudrücken, um den Nachdruck auf das Blatt zu legen, welchen beim

gewöhnlichen Feilen die Hand ausübt.

Das Feilen und Aussetzen des Blattes, sowie die Vorwärtsbewegung geschieht derart,

daſs auf eine Umdrehung des Handrades H ein Zahn

gefeilt, nach links ausgesetzt und vorwärts geschaltet wird; bei der nächsten

Umdrehung wird der rechte Zahn ausgesetzt u.s.w.

Der Vorschub des Sägeblattes erfolgt von der Scheibe m

aus, auf welcher eine Rolle r sich auf einem Zapfen

bewegt und bei jeder Umdrehung des Handrades die Vorschubhebel s, s1 mit der Klinke

f des Sägeblattes in Bewegung setzt und so die

Verschiebung des Blattes bewerkstelligt. Die Vorschubklinke f ist durch die Stellschraube v, welche auf

die Hebel wirkt, beliebig nach der wechselnden Theilung der Sägeblätter verstellbar.

Der Schränkschlitten w wird durch ein Excenter x gesteuert, welches auf der verlängerten Achse des

Uebersetzungsrades U sitzt. Der Schränkschlitten,

dessen Backenlager z wegen Veränderung der Zahntheilung

verstellbar ist, wird in dem Seitentheile g des

Feilschlittenlagers geführt. Der feste Schränkbacken z1 ist durch Schrauben verstellbar.

Auch die Schärf- und Schränkmaschine von Fr. Peterson

und Adolf

Rolund in Kopenhagen (* D. R. P. Nr. 30432 vom 24. Mai 1884) arbeitet mit einer hin

und her geschobenen Feile, während die geschärften

Zähne gleichzeitig von zwei Seiten gefaſst und abgebogen werden.

Das zu schärfende Sägeblatt ruht auf einem gabelförmigen Träger G (Fig. 3 und 4 Taf. 29), welcher

mittels Stellschraube u gehoben oder gesenkt werden

kann. Die seitliche Führung erhält das Blatt in zwei geschlitzten Backen K, welche fest auf der Grundplatte aufgeschraubt sind,

und zwar im ersteren durch zwei senkrecht stehende, im zweiten durch einen

wagerechten Keil s (Fig. 3), der mittels einer

Stellschraube y und eines in dem Keile befindlichen

länglichen Schlitzes je nach der Dicke des Sägeblattes in einer bestimmten Stellung

befestigt werden kann. Die zum Schärfen der Zähne der Säge dienende Feile F ist zwischen die beiden Schlitten A und B eingespannt,

welche durch den Bolzen d mit einander verbunden sind

und durch eine Zugstange c mittels der auf der

Hauptwelle a sitzenden Kurbel b hin und her bewegt werden. Beim Hingange schärft die Feile, während sie

beim Rückgange von der Säge so weit abgehoben wird, daſs diese ihren Vorschub

vollziehen kann. Das Abheben der Säge erfolgt durch Hebung der Schlittenführung S um den Gelenkpunkt r am

Ständer p1. Das andere

Ende dieser Führung wird mit einem Gleitstücke M in dem

gabelförmigen Ständer p senkrecht geführt. Das

Gleitstück M kann sich in der Aussparung der Führung

S verschieben und ist mit einem schrägen Schlitze

versehen, durch welchen der am Ständer p sitzende

Bolzen q greift. Mit dem Stücke M ist eine flache Schiene l verbunden, welche

am entgegengesetzten Ende umgebogen ist. Der Schlitten A stöſst,

wenn derselbe seine äuſserste Lage rechts einnimmt, gegen den Winkel der Schiene l und zieht diese, sowie das angeschraubte Gleitstück

M mit sich. In Folge des schrägen Schlitzes wird

somit das Stück M und mit diesem auch das damit

verbundene Ende der Führung S gehoben. Die Feile ist

nun auſser Eingriff und bleibt auch beim Rückgange der Schlitten A und B so lange in dieser

gehobenen Stellung, bis A das Gleitstück M zurückdrückt.

Während die Feile gehoben ist, erfolgt der Vorschub des Sägeblattes um die

Zahntheilung mittels des in dem Schlitten A befestigten

Keilschubzapfens t; derselbe liegt unterhalb der Feile

F und ist so geformt, daſs seine senkrechte Seite

eine kurze Strecke mit der senkrechten Seite der Feile parallel ist, während das

vordere, nach der Spitze zu laufende Ende mit Rücksicht auf die Richtung der Feile

keilförmig gestaltet ist. Je nach der Zahntheilung der Säge ist dieser Zapfen t auszuwechseln.

Seitlich von dem geschlitzten Backen K sitzen die beiden

Schränkhämmer h auf den beiden Hammerträgern m, welche mit Zapfen zur Aufnahme der Scheiben und

Muttern u versehen sind. Die Druckhebel k sitzen drehbar und verschiebbar auf den die beiden

Seitenwangen f verbindenden Bolzen. Dadurch ist

ermöglicht, die Stellung der Hämmer entsprechend der Zahntheilung der Säge zu

verändern. Die Hämmer h werden mittels der beiden in

Keillöchern des Backens K hin und her verschiebbaren

Flachkeile n, die durch Stellschrauben x festgestellt werden können, gehalten. Die

Seitenwangen f bilden einen senkrecht beweglichen

Rahmen und werden durch einen wagerecht verschiebbaren, aus zwei bei z geschlitzten Schienen g

und Querbolzen gebildeten Rahmen auf und ab bewegt, wenn der Rahmen g mittels der Zugstange c1 hin und her verschoben wird. Diese

Bewegung geht von einem Zahnrade aus, das einen Kurbelzapfen trägt und sich auf

einem in der Grundplatte der Maschine befestigten Bolzen drehen kann. Der Antrieb

des Zahnrades geschieht von der Hauptwelle aus durch ein zweites Zahnrad, welches

halb so groſs ist. Die Schärfvorrichtung geht also doppelt so schnell wie die

Schränkvorrichtung, so daſs stets 2 Zähne auf einmal – der eine Zahn jedoch nach

links, der andere Zahn nach rechts – abgebogen werden.

Bei dem Schränkapparate von A. Fuchs in

Cannstatt (* D. R. P. Nr. 26321 vom

1. August 1883) spannt man das Sägeblatt verschiebbar zwischen die Backen

a (Fig. 5 und 6 Taf. 29), regelt die

Höhe durch die drei Auflageschrauben m, steckt bei

abgehobenem Deckel d das Schränkrädchen b mit demjenigen Ausschnitte b1, welcher zur Zahnweite paſst, nach

unten auf den Zapfen des Bockes a, schraubt den Deckel

d wieder fest, regelt durch die Anschlagschrauben

h den beabsichtigten Schränkungsgrad, durch die

Schraube g den Vorschub des Sägeblattes (gleich der

Zahnlänge) und bewegt nun den Hebel c hin und her. Auf

der ersten Hälfte der Schwingung wird durch den keilförmigen Schubzahn i und den um f drehbaren

Hebel ke ein neuer Zahn vorgeschoben, wobei sich die

Schaltklinke l in e auf

und ab schiebt; auf der zweiten Schwingungshälfte erfolgt die Schränkung.

Im Anschlusse an die beschriebenen Schränkmaschinen sind noch zwei neuere Schränkzangen zu erwähnen.

Die in Fig. 7

und 8 Taf. 29

dargestellte Schränkzange von Fr. Lesser in

Dessau (* D. R. P. Nr. 26323 vom 21.

September 1883) erhält am Kopfende des Schenkels A zwei Auflageflächen a und a1, welche zusammen

einen stumpfen Winkel bilden, wogegen der Schenkel B

den Flächen gegenüber eine Nase b besitzt. Wird der zu

schränkende Zahn in das Zangenmaul eingebracht, so legt er sich zunächst auf die

äuſsersten Kanten von a und a1 hohl auf. Durch Zusammendrücken der

Schenkel A und B nähert

sich die Nase b der vertieften Fläche aa1 und der Sägezahn,

dieser Bewegung nachgebend, wird abgebogen. Die Weite der Schränkung wird durch die

Schraube C geregelt. Um auch möglichst kleine Zähne mit

ein und derselben Zange schränken zu können, ohne die nebenstehenden zu berühren,

sind die Auflageflächen nach der Mitte zu und die Nase nach vorn zu etwas verjüngt

hergestellt.

Während diese Zange keine Veränderung des Schränkungswinkels gestattet, ist dies bei

der in Fig. 1

Taf. 29 dargestellten Construction von H. A. Hansen in

Christiania (* D. R. P. Nr. 30433 vom

7. Juni 1884) ermöglicht. Der Winkel i ist

an dem Schenkel a verschiebbar und mittels Schraube l feststellbar; sein unteres Ende i1 legt sich beim

Schränken als Stützpunkt gegen das Sägeblatt S. Die

Verschiebbarkeit dieses Winkels i ermöglicht, die

Entfernung des Stützpunktes i1 von den beiden Stiften e und d zu verringern oder zu vergröſsern, wodurch eine

gröſsere bezieh. kleinere Schränkung des Sägezahnes erzielt wird. Desgleichen kann

das winkelförmige Stützblech h, den verschiedenen

Zahnlängen entsprechend, an dem Schenkel a mittels

Schraube f ein- und festgestellt werden.

Eine an dem Schenkelgriffe b befestigte Blattfeder m, welche sich gegen den Schenkelgriff a legt, bringt die Zange nach dem Zusammendrücken

wieder in ihre ursprüngliche Lage. Mittels der Stellschraube n bewerkstelligt man die Einstellung der Zange nach der Dicke des zu

schränkenden Sägeblattes.

Tafeln