| Titel: | Ueber neuere Apparate für Zuckerfabriken. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 503 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Apparate für

Zuckerfabriken.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes Bd.

255 S. 202.)

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Ueber neuere Apparate für Zuckerfabriken.

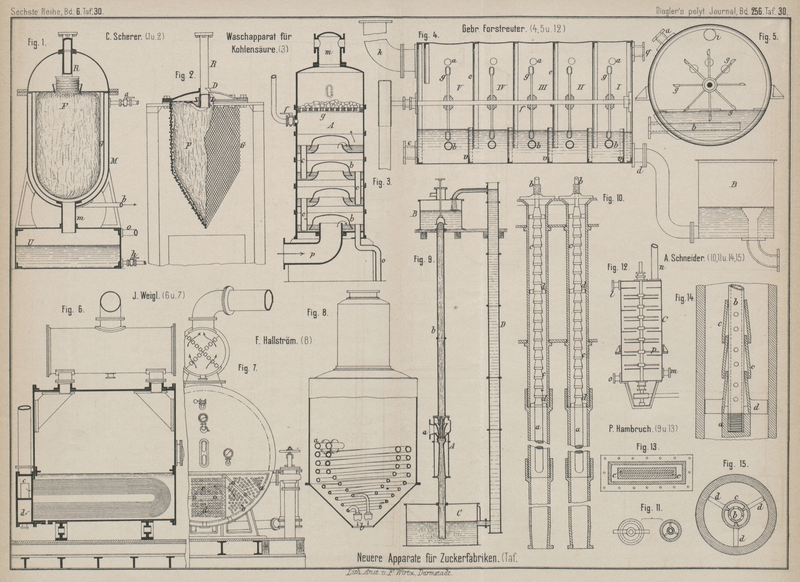

C.

Scherer in Langen (* D. R. P. Nr. 29760 vom 14. Juni 1884) will die Filtersäcke in Zuckerfabriken u. dgl. mit einem Mantel

aus Drahtgeflecht umgeben, um auch hohen Druck anwenden zu können. Der oben offene

Filtersack F (Fig. 2 Taf. 30) wird in

den Drahtkorb G gesteckt und an dem Zufluſsrohre R festgebunden; oben ist der Drahtkorb durch eine

Siebplatte abgeschlossen, über welcher der Deckel D

festgeschraubt wird.

Sollen die Säfte beim Filtriren erwärmt werden, so wird der Korb G mit einem Mantel M (Fig. 1 Taf. 30)

umgeben, welcher durch das Rohr m mit dem geschlossenen

Behälter U in Verbindung steht, dessen Rohransatz o mit einer Luftpumpe verbunden wird. Der Dampf

durchströmt den Heizmantel von a nach b; die filtrirte Flüssigkeit wird durch den Hahn h abgelassen (vgl. 1885 255

* 204).

Ein Apparat zum Waschen der Kohlensäure, welcher in den

Zuckerfabriken Napajedl und Raigern in Thätigkeit ist, wird in der Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, 1885 Bd. 9

S. 288 empfohlen. Die Kohlensäure vom Kalkofen tritt in den aus guſseisernen

Cylindern A (Fig. 3 Taf. 30)

aufgebauten Apparat durch Rohr p ein und wird durch

Hauben b gezwungen, das durch Hahn f zuflieſsende Wasser in bekannter Weise wiederholt zu

durchströmen. Eine Schicht Kalkstein auf dem Roste g

hält das mechanisch mitgerissene Wasser und Schwefligsäure zurück; die gereinigte

Kohlensäure entweicht durch den Aufsatz m, während das

durch Standrohre c niedersinkende Wasser den Apparat

durch Rohr o verläſst.

Nach Gebrüder Forstreuter in Oschersleben

(* D. R. P. Nr. 29039 vom 11. März 1884) wird zur

besseren Ausnutzung der Kohlensäure das Saturationsgefäſs durch Scheidewände in Kammern eingetheilt. Jede Kammer

hat ein Rohr a (Fig. 4 und 5 Taf. 30) zum Einlasse

der Kalkmilch und ein gelochtes Rohr b zur Einführung

der Kohlensäure. Der Saft strömt durch den Stutzen c in

die Kammer V, dann durch die folgenden Kammern IV bis II und von der

Kammer I durch den Stutzen d in das Probegefäſs B, von wo aus der Saft

zum Druckkessel gelangt. Jede Scheidewand besteht aus zwei in bestimmter Weite von

einander entfernten Theilen e und v, wovon der untere Theil v die Höhe des Flüssigkeitspiegels bestimmt und der obere e durch theilweises Eintauchen in die Flüssigkeit den

Abschluſs der einzelnen Kammern bewirkt. Da die unteren Scheidewände v von der Kammer V nach

I in ihrer Höhe abnehmen und das Saturationsgefäſs

so aufgestellt ist, daſs der Boden desselben nach der gleichen Richtung hin fällt,

kann die Flüssigkeit von einer Kammer zur anderen überströmen. Die Welle f trägt in jeder Kammer 8 löffelförmige Schaufeln g, um den Saft in möglichst innige Berührung mit der

Kohlensäure zu bringen. Gewöhnlich wird Kohlensäure nur den Kammern I und II zugeführt,

während die Saturation in den beiden anderen Kammern durch die Kohlensäure erfolgt,

welche von den Kammern I und II durch die in den Scheidewänden befindlichen Oeffnungen i in die Kammern III, IV

und V gelangt und von da durch das Rohr k entweicht.

Zur möglichst vollständigen Ausnutzung der Kohlensäure kann in das Abzugsrohr k noch das Gefäſs C (Fig. 12)

eingesetzt werden, in welchem der Saft vorsaturirt und dann in die Kammer V

geleitet wird. Hier strömen Saft und Kalkmilch durch den Stutzen l und die Kohlensäure durch den Stutzen m ein und durch das Rohr n

aus, während der Saft bei o ausläuft. Das Gefäſs ist

ebenfalls durch Scheidewände in verschiedene über einander liegende Kammern

getheilt. In jeder derselben ist ein Rührsystem p

angeordnet, dessen Arme für die einzelnen Kammern abwechselnd nach der einen und

anderen Richtung gebogen sind. Saft und Kohlensäure werden sowohl bei diesem

Gefäſse, als auch bei dem oben beschriebenen Gefäſse A

in entgegengesetzter Richtung zugeführt. Der Stutzen q

(Fig. 4)

ist vorhanden, um im Nothfalle auch hier Kohlensäure in den Saturateur einführen zu

können.

A.

Schneider in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 29048 vom 13. April 1884) hält die Anbringung

eines Brüdenabzugsrohres in Knochenkohlen-Glühofen für

vortheilhaft, um die gebildeten Gase überall abziehen zu können. Auf einen massiven

guſseisernen, im eigentlichen Glühraume hängenden Kolben a (Fig.

10 und 11, 14 und 15 Taf. 30), welcher durch ein gelochtes Gasrohr b getragen wird, setzen sich die kleinen kegelförmigen Hülsen c auf; dieselben sind nach innen mit drei kleinen

Rippen versehen, welche sowohl zur Führung am Gasrohre, als auch zum Durchlasse der

sich entwickelnden Dämpfe und Gase dienen. Die Hülsen c

verhindern zugleich durch ihre Form, welche ein Uebergreifen der oberen über die

untere Hülse gestattet, ein Verstopfen durch nachrutschende Kohle für die

ringförmigen Querschnitte der Hülsen und der Abzugslöcher im Gasrohre, während Arme

d die Vorrichtung in bestimmter Entfernung von den

Wandungen des Glührohres halten.

F.

Hallström in Nienburg a. d. Saale (*

D. R. P. Nr. 29538 vom 30. April 1884) empfiehlt, den

kupfernen Heizschlangen in Vacuumapparaten vom Eingange

a (Fig. 8 Taf. 30) zum

Ausgange b einen sich von 120 auf 50mm allmählich vermindernden Durchmesser zu geben,

um die Heizflächen und die Wärme des Dampfes besser auszunutzen.

J. Weigl (Zeitschrift für Zucker

Industrie in Böhmen, 1885 Bd. 9 S. 253) wählt für liegende Verdampfapparate hufeisenförmige Röhren, welche sich leicht und

zuverlässig abdichten lassen sollen. Der Heizkasten ist, wie aus Fig. 6 und 7 Taf. 30 ersichtlich,

durch zwei feste Scheidewände in drei gröſsere Kammern getheilt. Jede dieser Kammern

ist wieder durch je eine aufgeschraubte, abnehmbare Scheidewand in zwei kleinere

Kammern getheilt, wovon die eine die Eintritts-, die andere die Austrittkammer für

den durch die Rohre strömenden Dampf bildet. An den nach innen einspringenden

Flanschen des Heizkastens sind die schmiedeisernen Rohrböden befestigt und in diesen

die zahlreichen, hufeisenförmig gebogenen und reihenweise zu Systemen in einander

gereihten Heizrohre von kleinem Durchmesser eingefügt. Der Dampf tritt durch zwei

entsprechend groſse Dampfventile zu beiden Seiten des Apparates gleichzeitig in die

zwei äuſsersten Dampfkammern a, durchströmt die Heizrohre und gelangt

durch dieselben in die Nachbarkammern b, sammelt sich

in diesen und tritt von beiden Seiten durch die in den beiden festen Trennungswänden

angebrachten Oeffnungen in die Kammer c des mittleren

Heizsystemes, um von da, die Heizrohre durchströmend, in die Kammer d zu gelangen und durch passende Vorkehrungen als

Condensationswasser abgeführt zu werden.

Die in den Apparat eingeführten Dämpfe können in den einzelnen Heizsystemen auch ganz

getrennt zur Verwendung gelangen und ist hierzu nur die Einschaltung einer

abnehmbaren Trennungswand in der Kammer c erforderlich,

oder die Weglassung der Verbindung zwischen den Kammern b mit der Kammer c, für welchen Fall dann

drei ganz getrennte Heizsysteme entstehen.

Um in dem Apparate einen gleichmäſsigen und wirksamen Kreislauf des Saftes zu

erzielen und gleichzeitig um den bei allen gröſseren Anlagen erforderlichen direkten

Dampf getrennt zur Verwendung zu bringen, sind dem ersten Körper 4 sogen.

Circulationscylinder bekannter Construction angefügt. Dieselben stehen mit ihren

Safträumen mit dem Apparate in Verbindung, nehmen vom Boden desselben, aus einem

groſsen, gemeinschaftlichen Stutzen den Saft durch Verbindungsrohre ab und werfen

denselben durch vier getrennte Eintrittsöffnungen in den Apparat zurück, wodurch

eine sehr kräftige Strömung des Saftes hervorgerufen wird.

P.

Hambruch in Berlin (* D. R. P. Nr. 30491 vom 22. Juni 1884) will bei Verdampfapparaten die Luftverdünnung dadurch

vergröſsern, daſs er eine Wasser entziehende Flüssigkeit zum Betriebe eines als

Luftverdünnungspumpe wirkenden Strahlapparates verwendet. Der Strahlapparat A (Fig. 9 Taf. 30) steht

durch Stutzen a mit dem Raume in Verbindung, dessen

Luft verdünnt werden soll, und wird mittels Rohres b

von dem Behälter B mit der Wasser entziehenden

Flüssigkeit gespeist. Der Strahlapparat A saugt Luft

und Gase an und bewirkt gleichzeitig eine Aufnahme der Wasserdämpfe. Die den

Strahlapparat A verlassende Flüssigkeit wird entweder

unmittelbar mittels einer Pumpe dem Behälter B wieder

zugeführt, oder in einem Behälter C aufgefangen, aus

welchem eine Pumpe die Flüssigkeit durch Rohr D in den

Behälter B befördert. Um die Berührungsflächen

möglichst groſs zu machen, ist es vortheilhaft, für den Strahlapparat Düsen mit

flachen Schlitzen c (Fig. 13) zu nehmen.

Tafeln