| Titel: | Neuere Bleichverfahren. |

| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 557 |

| Download: | XML |

Neuere Bleichverfahren.

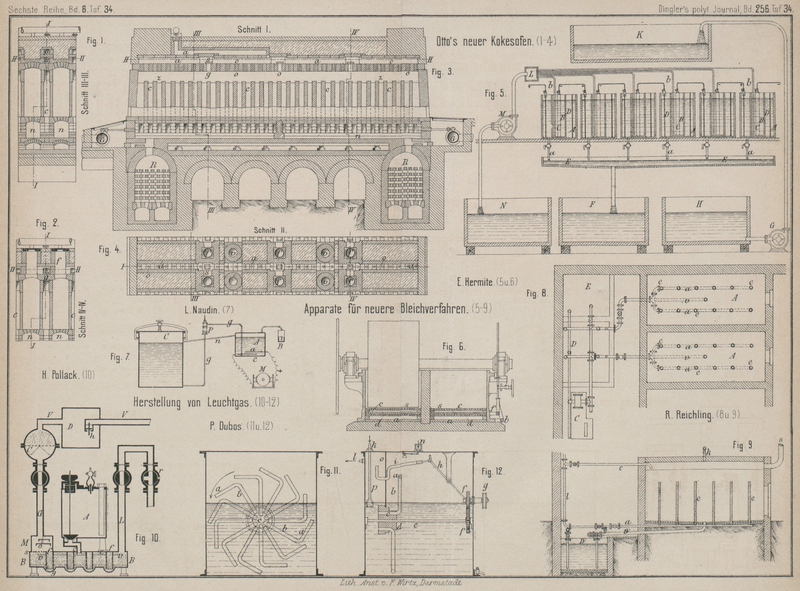

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Neuere Bleichverfahren.

Um Leinen und Jute zu

bleichen, sollen die Stoffe nach dem von C. A. Martin in

Wildenfels (D. R. P. Nr. 31413 vom 6.

Juli 1884) angegebenen Verfahren zuerst in einer aus Soda und Terpentinöl

bestehenden Lauge und dann einige Male mit einer Soda und Benzin haltenden Lauge gekocht werden.

Nach jeder Kochung sind die Stoffe in einem mit schwefelsaurer Thonerde versetzten

Chlorbade und in einem schwach sauren Wasserbade zu behandeln.

E.

Hermite in Rouen (* D. R. P. Nr. 30790 vom 4. November 1883) will zur

Herstellung von Bleichflüssigkeiten für Textilstoffe

und besonders für Papierzeug Lösungen von Chlornatrium

oder Chlorkalium in Gegenwart eines Metalles mittels Elektricität zerlegen.

Eine Anzahl Elemente wird dadurch gebildet, daſs man metallisches. Blei in eine

Lösung von Seesalz eintaucht und den elektrischen Strom hindurchleitet. Zu diesem

Zwecke setzt man in die Holzkufen A (Fig. 5 Taf. 34) die

porösen Zellen B und als negative Elektrode die

Bleicylinder C hinein. Um die Zellen B wird ein zweiter Bleicylinder D aufgestellt, welcher als positive Elektrode dient. Die Zelle sowie auch

die Kufen werden mit Seesalzlösung gefüllt, welche durch die Pumpe G aus dem Behälter H nach

dem Behälter K gehoben wird, von wo die Lösung in die

verschiedenen Elemente zur Vertheilung gelangt. Jede Holzkufe A hat am Boden ein Ablaſsrohr a, durch welches die am positiven Pole erzeugte Lösung von Chlorblei in

eine Pfanne E geleitet wird, deren Inhalt sich in einem

Behälter F sammelt. Die am negativen Pole gebildete

Alkalilauge wird durch die gemeinschaftlich in eine Kammer L mündenden Rohre b vom Boden der Zellen B durch die Pumpe M

abgesaugt und in den Behälter N geschafft, um sie in

gewöhnlicher Weise zum Bleichen u. dgl. zu verwenden.

Die Lösung von Chlorblei soll nun in Gegenwart der Faserstoffe elektrolytisch zerlegt

werden. Auf den Boden der Kufe eines gewöhnlichen Papierstoff-Holländers wird, wie aus Fig. 6 Taf. 34 hervorgeht,

eine Bleiplatte a gelegt, welche den Boden der Kufe

bedeckt und an beiden Enden mit Kupferstangen b

verbunden ist; die zu dem negativen Pole des Strom Wechslers einer Dynamomaschine

führen. Ueber diese Bleiplatte ist ein Holzrahmen c

gelegt, welcher zur Unterstützung eines. Drahtnetzes oder, noch besser, von

gelochten Platten d aus gebranntem Thon dient. Oberhalb

dieses Drahtnetzes oder der Thonplatten wird eine Kohlenplatte c oder ein Platinblech gelegt, welches durch eine

zweite Kupferstange f mit dem positiven Pole des

genannten Stromwechslers verbunden ist. Ueber die Kohlenplatte wird wieder ein

Holzrahmen gelegt, welcher ein zweites Drahtnetz oder gelochte Platten s von gebranntem Thon trägt. Das Papierzeug wird auf

diese Platten s gelegt und die Kufe mit Wasser und

Chlorblei, Chlorzink oder irgend einem anderen Chlormetalle gefüllt. Unter dem

Einflüsse des elektrischen Stromes wird das Chlormetall zerlegt; das Metall schlägt

sich auf der Bleiplatte a nieder und füllt den Raum

aus, welcher zwischen letzterer Platte und den gelochten Platten d aus gebranntem Thon besteht. Das frei werdende Chlor

entwickelt und vertheilt sich in dem die Kufe anfüllenden Papierzeuge und bleicht

dasselbe. Gegen das Ende der Arbeit nimmt man das Blei, welches sich abgesetzt hat, durch eine

Oeffnung in der Wand der Kufe heraus und gebraucht dasselbe, um eine frische Menge

Alkalichlorid zu zerlegen, wobei es sich wieder in Chlorblei verwandelt, welches

alsdann abermals auf die beschriebene Weise verwendet wird.

Einfacher ist der ältere Vorschlag von A. Lidoff und W. Tichomiroff in ihrem Buche: Le blanchiment électrique (Moskau 1883), unmittelbar concentrirte

Salzlösungen der Elektrolyse zu unterwerfen, wobei sich freies Chlor,

unterchlorigsaure und chlorsaure Salze bilden, welche vortheilhaft zum Bleichen

verwendet werden.

Nach L. Naudin (Génie

civil, 1883 Bd. 3 S. 367) werden die zu bleichenden Stoffe in einen

Behälter C (vgl. Fig. 7 Taf. 34) gepackt.

Die in dem geschlossenen Behälter A durch die mit einer

Dynamomaschine M verbundenen Elektroden a und e theilweise in

Hypochlorit übergeführte Kochsalzlösung flieſst durch Rohr n auf die Stoffe, während die erschöpfte Bleichflüssigkeit mittels Pumpe

P durch Rohr g zur

Wiederanreicherung den Elektroden zugeführt wird. Etwa entweichendes Chlor wird in

B durch eine Alkalilösung gebunden. Das Verfahren

ist jedenfalls beachtenswerth (vgl. Dobbie 1882 246 155).

Nach R.

Reichling in Bernburg (* D. R. P. Kl. 55 Nr. 30636 vom 10. Mai 1884) werden zu

bleichende Papierhalbzeuge in dicht verschlossene, mit

einem doppelten Boden aus Filtersteinen versehene Kammern A (Fig.

8 und 9 Taf. 34) gebracht. Die mit Siebröhren e

verbundenen Rohre a und die am tiefsten Punkte des

unteren Bodens mündenden Rohre v sind durch Hähne so

mit einander verbunden, daſs sie mit. der äuſseren Luft, der Pumpe C sowie den Behältern D

und E für Chlorwasser und verdünnte Schwefelsäure in

Verbindung gebracht werden können. Ein Wasserbehälter steht durch das Rohr l mit den Rohren a und

durch das Rohr c mit den Kammern in Verbindung, während

die von der Decke der Kammern A ausgehenden Rohre k zu einem Gasometer für Kohlensäure führen.

Die Kammern A werden durch das Rohr s aus den darüber liegenden Holländern mit dem

gemahlenen, gut ausgewaschenen Halbstoff gefüllt. Das überflüssige Wasser läſst man

durch Rohre v zunächst abflieſsen, verbindet dann

dieselben durch entsprechende Hahnstellung mit der Pumpe C, welche den Rest des Wassers absaugt und eine Luftverdünnung bewirkt.

Dann wird die Verbindung mit der Pumpe unterbrochen und die Kammern werden mit dem

Behälter D, welcher die verdünnte Chlorwasserlösung

enthält, verbunden, so daſs in Folge der Luftverdünnung das Bleichwasser von selbst

durch die Rohre a und v

angesaugt wird und, durch die Siebrohre e bezieh. der

Bodenöffnung hindurchtretend, den Halbstoff allseitig und gleichmäſsig durchtränkt,

Darauf werden die Hähne in den Rohren k geöffnet, so

daſs die unter einem bestimmten Drucke stehende Kohlensäure in den oberen Theil der

Kammern überströmt, strömt, das Chlorwasser vor sich her herab nach dem Behälter D zurückdrückt und den Halbstoff nach und nach von oben

nach unten durchdringt. Wenn die Kohlensäureschicht bis an die Siebrohre e heranreicht, wird der Verbindungshahn der Rohre a und v geschlossen, damit

die Kohlensäure nicht austreten kann, sondern gezwungen wird, durch den Stoff bis

auf den Boden vorzudringen. Sobald nun die Kohlensäure durch das Rohr v austritt (ein Anzeichen, daſs der Stoff ganz von

derselben durchdrungen ist), wird die Verbindung mit dem Behälter D abgestellt und der Stoff etwa ½ Stunde lang der

Einwirkung der Kohlensäure überlassen. Hierauf wird bei entlastetem Gasometer durch

die Pumpe C aus dem Behälter D wieder Chlorwasser in die Kammern gedrückt, welches die nicht

verbrauchte Kohlensäure in den Gasometer zurücktreibt. Dann wird umgekehrt wiederum

das überschüssige Chlorwasser in der oben erläuterten Weise durch Kohlensäuredruck

verdrängt und dieser Prozeſs etwa 12 Stunden hindurch wiederholt.

Da in Folge der Anordnung der Siebrohre e das

Chlorwasser beim jedesmaligen Eindrücken in die Kammern sich gleichmäſsig durch den

ganzen Stoff vertheilt, so vollzieht sich der Bleichprozeſs in sehr regelmäſsiger

Weise und wird in den meisten Fällen in genanntem Zeiträume eine gute Bleiche

erzielt; nötigenfalls kann der Prozeſs beliebig länger ausgedehnt werden. Zuletzt

wird der Stoff mit Hilfe der Pumpe C aus dem Behälter

E mit verdünnter Schwefelsäure durchtränkt und

schlieſslich durch die Rohre a und c abwechselnd von oben und unten mit reinem Wasser

ausgewaschen. Das Wasser wird dann mittels der Pumpe C

wieder in solchem Grade abgesaugt, als es für die weitere Verwendung des

betreffenden Halbstoffes erwünscht erscheint. Beim Entleeren der Kammern können die

Siebrohre e behufs bequemeren Arbeitens und Reinigens

herausgenommen werden.

Tafeln