| Titel: | W. Ritter's selbstthätige Bohr- und Fräsmaschine für Klaviertheile. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 12 |

| Download: | XML |

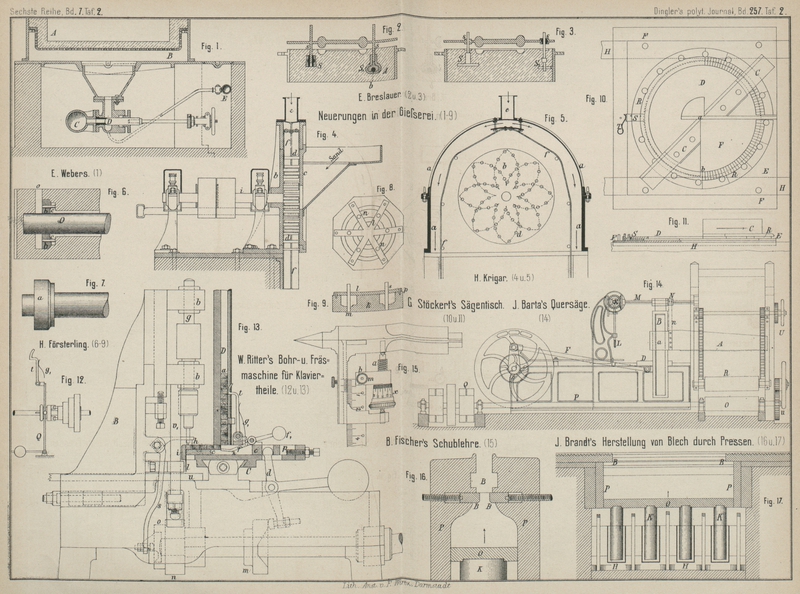

W. Ritter's selbstthätige Bohr- und Fräsmaschine für

Klaviertheile.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Ritter's selbstthätige Bohr- und Fräsmaschine für

Klaviertheile.

Zum Bohren und Fräsen von Klaviertheilen (vgl. Lexow

1883 248 * 19) bringt W.

Ritter in Altona (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 30958 vom 10. August 1884) die in

Fig. 12

und 13 Taf. 2

dargestellte Maschine in Vorschlag. Die Bohr- bezieh. Frässpindel g wird mit ihren Docken b

in dem Gleitlager des Bockes B durch das Gestänge v1 von der unrunden

Scheibe n aus in der Achsenrichtung verschoben. Die in

dem Gestelle D aufgestapelten Klaviertheile gelangen

auf den von der Scheibe m mittels des Hebels d entsprechend in seinem Gleitlager bewegten Schieber

c. Wird dieser mittels des Hebels d bis zu der die Bewegung begrenzenden Stellschraube

p zurückgezogen, während eine kleine, den Schieber

durch einen Schlitz z durchdringende Sperrklinke f, welche auf dem Support C drehbar gelagert ist, die Klaviertheile a

hindert, mit zurück zu gehen, so wird aus dem Behälter D der ganze Satz in die Austiefung des Schiebers c herabsinken und ein frisches Stück in den Raum zwischen dem durch die

Klinke zurückgehaltenen Stücke und dem Ansätze des Schiebers c niederfallen. Die Klinke f wird durch die

Werkstücke in den Spalt

z niedergedrückt, bis ein neuer Theil den Schieber

c erreicht hat. Gleichzeitig wird das gebohrte

bezieh. gefräste Stück, da demselben der Boden c

entzogen ist, auf ein untergelegtes Brett u fallen,

welche Bewegung durch eine entsprechende Drehung des Drückers h gefördert wird. Inzwischen bewegt sich der Schieber

c wieder vorwärts und bringt ein neues Stück unter

den Bohrer; dasselbe wird durch den Schieber gegen die Widerlage i und durch den Drücker h

auf die Unterlage niedergepreſst. Die Klinke f nimmt

durch das Uebergewicht f1 die erste Stellung ein und legt sich hinter das frische Werkstück.

Seitlich werden die Stücke durch Anschläge, deren einer mit einer Feder versehen

ist, richtig geführt. Alle das Stück in seiner Lage unter dem Bohrer begrenzenden

Flächen können gegen façonnirte ausgewechselt werden, der Figur des betreffenden

Theiles entsprechend. Beim Vorgehen des Schiebers wird ein am Ende desselben

angebrachtes Stahlblech l den ganzen Satz fertiger

Arbeitstücke auf dem Brette um ein Stück weiter schieben, um dem nächsten Platz zu

machen.

Der Drücker h wird durch die Stange s von der Curvenscheibe o

bewegt. Die Scheiben m, n und o sitzen auf derselben Antriebwelle. Eine Klinke t lehnt sich gegen den Inhalt des Zuführungskastens D und fällt vor, sobald der Inhalt seinem Ende

entgegengeht, wodurch dann das Abstellen des Schiebers c bezieh. der Maschine bewirkt wird, was namentlich für den Fall von

Wichtigkeit ist, daſs ein Arbeiter eine Anzahl Maschinen bedient. Diese Abstellung

kann in der durch Fig. 12 angedeuteten Weise bewirkt werden, in welcher bei Drehung der

Klinke t nach links, welche durch Feder g1 sofort erfolgt,

sobald t keinen Widerhalt an den in D enthaltenen Werkstücken mehr findet, ein durch

Gewicht selbstthätig gemachter Ausrücker Q frei

wird.

Tafeln