| Titel: | G. Schaeffer's Sortirapparat für Metallspäne. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 16 |

| Download: | XML |

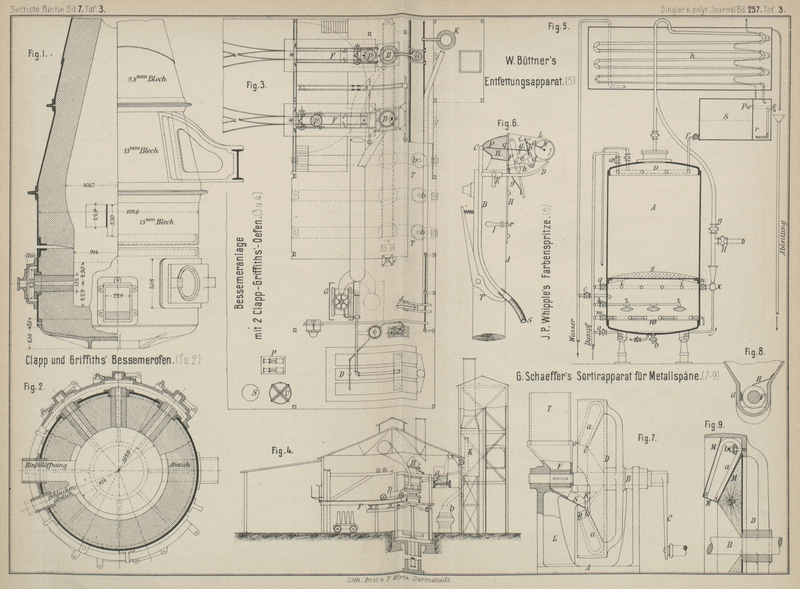

G. Schaeffer's Sortirapparat für Metallspäne.

Mit Abbildungen auf Tafel

3.

G. Schaeffer's Sortirapparat für Metallspäne.

Um Eisen- und Stahlspäne von anderen Metallspänen zu trennen, hat Gottl. Schaeffer in Göppingen (* D. R. P. Kl. 1 Nr.

31201 vom 5. Juni 1884) einen mit sich drehenden Hufeisenmagneten arbeitenden

Apparat angegeben, welcher sich von den bekannten Einrichtungen dieser Art (vgl. Vavin 1870 197 *18. Parkinson 1861 161 * 256) durch eine besondere

Anordnung der Magnete und die Hinzufügung eines Brechapparates zum Zerkleinern der

gröſseren Späne vortheilhaft unterscheidet.

Wie aus Fig. 7

bis 9 Taf. 3

zu entnehmen ist, werden die zu sortirenden gemischten Späne in einem Trichter T aufgegeben, kommen in demselben zur Einwirkung einer

Brechwalze F und rutschen von dieser auf einer Rinne

S auf die Pole o und

i der Magnete a,

welche an der mittels der Kurbel V zu drehenden Scheibe

D sitzen. Die unmagnetischen Metallspäne fallen

dabei einfach auf die Grundplatte A auf der einen Seite

des Lagerbockes L herunter, während die an den Magneten

hängen bleibenden Eisen- und Stahlspäne dann von diesen, durch das Blech K abgestrichen werden und zur anderen Seite des

Lagerbockes L niederfallen. Die Brechwalze F sitzt mit der Magnetscheibe D auf einer gemeinschaftlichen Welle B und

arbeitet mit einem festen Brechbacken G (vgl. Fig. 8). Die

Späne werden in dem Trichter durch ein Blech H zum

Durchgange zwischen G und F gezwungen, so daſs die sich sehr leicht verschlingenden Drehspäne o.

dgl. vor der Sortirung eine genügende Zertheilung erfahren.

Die Hufeisenmagnete a sind an der Scheibe D auf einem Holzringe P

(vgl. Fig. 9)

von dreieckigem Querschnitte liegend, auf der kegelförmigen Auſsenfläche angeordnet und werden immer

zwei derselben durch eine Klemmschraube b gehalten. Die

Magnete stehen so dicht an einander, daſs die nach innen gerichteten Polenden o und i sich berühren, zu

welchem Zwecke die letzteren noch etwas in radialer Richtung abgeschrägt sind.

Dadurch bilden alle gleichnamigen Pole einen geschlossenen Ring und es wird

erreicht, daſs immer alle Magnete denjenigen verstärken, welcher gerade mit frischen

Spänen beschüttet wird. Damit die Späne nicht in unmittelbare Berührung mit den

Magneten kommen und die letzteren dadurch geschwächt werden, sind die Pole durch ein

dünnes Messingblech M bedeckt, wie auch die Magnete zu

beiden Seiten gemeinschaftlich mit Messingblechen M

verkleidet sind, damit keine Späne zwischen die Magnete gelangen können.

Für den motorischen Antrieb des Apparates ist die Magnetscheibe D gleich als Riemenscheibe ausgebildet.

Tafeln