| Titel: | Der sogen. Clapp-Griffiths-Prozess zur Flusseisenerzeugung. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 21 |

| Download: | XML |

Der sogen. Clapp-Griffiths-Prozeſs zur

Fluſseisenerzeugung.

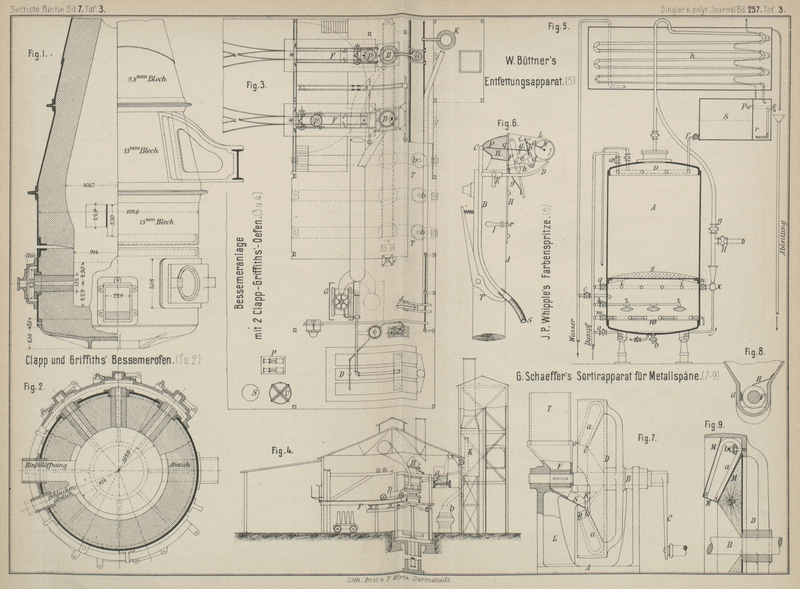

Mit Abbildungen auf Tafel

3.

Der sogen. Clapp-Griffiths-Prozeſs zur

Fluſseisenerzeugung.

Ueber die von Clapp und Th.

Griffiths in Blacnavon angegebenen Neuerungen an

feststehenden Bessemeröfen ist in D. p. J.

1883 247 * 331 und 1884 252

250 bereits kurz berichtet worden. In der Zwischenzeit hat sich der sogen.

Clapp-Griffiths-Prozeſs nicht allein über England, seiner Heimath, sondern auch über

Amerika weiter ausgedehnt, sich u.a. auch auf den Remy'schen Blechwerken bei Rasselstein am Rhein eingeführt, so daſs weitere

Mittheilungen über diesen Gegenstand erwünscht erscheinen können.

Der Clapp-Griffiths' Prozeſs besteht nicht in einem

neuen Verfahren, sondern die Neuerungen betreffen nur die Oefen. Das Verfahren ist

das bekannte von Bessemer vorgeschlagene Windfrischen

und zwar mit Hilfe feststehender Oefen, wie sie früher in Schweden und versuchsweise

auch in Kärnthen gebräuchlich waren.Vermuthlich wurden die Schweden, als sie den Bessemerprozeſs zuerst

auszuführen suchten, auf die Anwendung dieser von den in England üblichen

kippbaren Birnen abweichenden Oefen durch Ersparniſsrücksichten gebracht.

Die alten feststehenden schwedischen Oefen hatten die Gestalt eines

niedrigen Kupolofens, welcher oben einen etwas gebogenen Hals zur seitlichen

Abführung der Flamme besaſs. Etwas über dem schrägen Boden, an dessen

tiefstem Punkte ein Abstich angebracht war, mündeten etwa 6 Düsen, welche

liegend radial angeordnet waren. Das Roheisen wurde in einem Kupolofen

umgeschmolzen und dann mittels einer Rinne durch eine Thür

in den Bessemerofen eingelassen. Erreichte das Eisenbad die Höhe der Düsen,

so muſste der Wind angelassen werden. Derselbe hatte nur einen Druck von ¼

bis ⅓at, da die geringe über den Düsen

stehende Eisensäule einen höheren Winddruck nicht benöthigte. Hatte er das

Eisen auf den gewünschten Grad entkohlt, so setzte man Spiegeleisen hinzu

und stach das Bad in eine Form ab. Der Satz

hatte gewöhnlich ein Gewicht von 1000 bis 1500k. Der Wind muſste natürlich so lange in das Eisenbad eingelassen

werden, als dasselbe die Düsen noch bedeckte. Die Kosten für eine derartige

Anlage stellten sich ihrer gröſseren Einfachheit wegen geringer als die für

eine englische Bessemeranlage.

Das Verfahren in den schwedischen Oefen konnte sich aber nicht halten, weil es auf

unrichtigen Grundsätzen beruhte. Es wird auch mit den neuen Verbesserungen eine

unvollkommene Ausführung des englischen Bessemerverfahrens bleiben, welche

voraussichtlich kaum neben letzterem auf die Dauer den Platz zu behaupten vermöchte.

Bedenken erregt z.B. die schlechte Windvertheilung des schwedischen Ofens gegen die

der englischen Birne. Während bei letzterer 100 und noch mehr feine Windstrahlen das

Eisenbad in seiner ganzen Höhe durchströmen, blasen

beim schwedischen Ofen nur ungefähr 6 starke Windstrahlen von der Seite in das Bad

hinein, so daſs sie dasselbe nur in seiner halben Höhe berühren. Die Folge hiervon

muſs sein, daſs die Blasezeit länger dauert und also auch ein gröſserer Verschleiſs

des Futters durch das längere Verweilen des Eisens im Ofen eintritt. Auſserdem

können in Folge des geringeren Winddruckes nur kleinere Mengen Wind in den

schwedischen Ofen eingeblasen werden, im Vergleiche mit der englischen Birne. Bei

letzterer wird der Wind abgestellt, sowie beim Kippen das Eisen die Düsen nicht mehr

berührt, was innerhalb einiger Secunden bewirkt werden kann. Beim schwedischen Ofen

konnte man aber den Wind erst dann abstellen, wenn das Bad unter die Düsen gesunken

war. Verzögerte sich aber der Abstich durch irgend welche Umstände, so muſste der

Wind, trotzdem das Eisen fertig geblasen war, doch weiter einströmen. Ob man dabei

den Wind so weit drosselte, daſs nur eine solche Menge in das Eisenbad trat, um

letzteres am Eintritte in die Düsen zu verhindern, ist nicht bekannt. Doch liegt

dieses Aushilfsmittel so nahe, daſs es zweifellos ausgeführt worden ist. Als

fernerer Uebelstand der schwedischen Oefen muſs das Abstechen des Eisenbades

angesehen werden, welches umständlicher zu sein scheint als das Ausgieſsen durch

Kippen der Birne. Gegen diese erheblichen Nachtheile verschwinden die geringeren

Anlagekosten, welche sich übrigens bei Neuanlagen mit denen eines englischen Werkes

fast gleich stellen, und der verminderte Auswurf, die Folge des geringeren

Winddruckes, fast vollständig.

Clapp und Griffiths haben

nun an dem eigentlichen schwedischen Prozeſs nur die Windzuführung an den Oefen

geändert. Die dazu nothwendigen Vorrichtungen sind aber so umständlicher Natur und

stehen in gar keinem Verhältnisse zu dem dadurch erzielten Erfolge, daſs man daran zweifeln muſste, ob

diese Neuerungen den schwedischen Oefen zu weiterer Einführung verhelfen würden.

Diese Ansicht erhält eine Bestätigung dadurch, daſs die neuesten Clapp-Griffiths'schen Oefen den ganzen Ballast der

patentirten Neuerungen nicht besitzen, sondern im Wesentlichen die alten

Constructionen darstellen, mit dem alleinigen Unterschiede, daſs für eine

Auswechselung der Böden Sorge getragen wird. Ob diese Verbesserung genügt, um den

schwedischen Ofen neben der englischen Birne das Feld behaupten zu lassen, muſs die

Erfahrung lehren. Referent glaubt, daſs dies nicht der Fall sein kann, wenn auch dem

schwedischen Ofen in der Kleinbessemerei, welche in der

Zukunft eine Rolle spielen kann, für den Anfang eine gewisse Bedeutung beigelegt

werden mag.

Nach den neuesten Nachrichten aus Amerika bezieh. nach dem Iron Age, 1885 Heft 9 und 11 haben die amerikanischen

Clapp-Griffiths-Werke, welchen die englischen Werke als Muster gedient haben,

folgende in Fig.

1 bis 4 Taf. 3 skizzirte Einrichtung. Die Oefen bestehen aus 2 Theilen, von

denen der obere mittels 4 Armen auf Trägern fest verlagert ist, während der untere

Theil mittels eines hydraulischen Kolbens in bekannter Weise gesenkt und durch ein

anderes Bodenstück ersetzt werden kann. Der Obertheil ist mit einer etwas gebogenen

Haube versehen, zur Abführung der Flamme in den seitlich stehenden Schornstein. Der

Untertheil nimmt etwa 1000k Eisen auf und wird

durch Keile mit dem Obertheile verbunden. Die Fuge wird einfach mit plastischem Thon

verschmiert, da das Eisenbad dieselbe nie erreicht. Das Futter der Oefen besteht aus

Ganister und ist im Untertheile etwa 305mm dick.

Die Düsen liegen 229mm über dem Boden; das Eisen

steht 203 bis 254mm über dem Düsenmittel. Um die

Düsen herum ist ein gemeinschaftlicher Windkasten angeordnet, welcher vor jeder Düse

mit einer Thür versehen ist, deren 3 Federschlösser durch Drehen eines Handgriffes

leicht geöffnet werden können. Nach Beendigung des Blasens wird der Windzutritt, wie

man es jedenfalls auch früher in Schweden machte, so weit vermindert, daſs das Eisen

gerade abgehalten wird, in die Düsenkanäle einzutreten. Vor dem Einlassen eines

neuen Postens hat man dann nur nöthig, die Windkastenthüren zu öffnen und die Düsen

von Ansätzen zu reinigen. Die Verbindung der feststehenden Windleitung mit dem

Windkasten wird auf eine leicht lösbare Weise bewirkt. Auf einer Seite des Ofens

liegt der Abstich, diesem gegenüber die Einfüllöffnung und hierneben der

Schlackenabstich.

Die Anlage Fig.

3 und 4 besitzt 1 Kupolofen und 2 Clapp-Griffiths-Oefen, kann aber auf die

doppelte Gröſse erweitert werden. Zwischen dem Kupolofen K und den in einer Reihe aufgestellten Windfrischöfen B befindet sich ein Schienengeleise, auf welchem eine

fahrbare Gieſspfanne a läuft. In diese wird das Eisen

aus dem Kupolofen in abgewogener Menge mit Hilfe einer Rinne eingeführt und die

Pfanne dann durch Kippen

mittels eines am Boden derselben anfassenden Flaschenzuges und einer Rinne in den

Ofen entleert. Die Arbeitsohle der Oefen liegt 3m

über der Hüttensohle und vor jedem Abstiche eine drehbare Fahrbahn F, auf welcher ein Wagen mit der Gieſspfanne p läuft. Unter dieser Fahrbahn stehen auf einem Wagen

die Formen in Gruppen zu 4, 5 oder 6 Stück. Die Bühnen zum Heben und Senken der

Ofenuntertheile sind durch Schienen und Drehscheiben mit dem Trockenraume T verbunden. Die Trocknung wird durch unmittelbare

Verbrennung von Kokes o. dgl. in den Untertheilen bewirkt; dieselben werden dabei

unter kleine Rauchfänge b gefahren. Das Fortbewegen der

auf Wagen stehenden Untertheile findet durch den Flaschenzug c statt, d ist das Flügelgebläse für den

Kupolofen und G die Gebläsemaschine für die beiden

Windfrischöfen, welche einen Dampfcylinder von 406mm Durchmesser, einen Windcylinder von 1219mm Durchmesser und einen Hub von 762mm

besitzt. Die 3 Dampfkessel D sind 1m,11 im Durchmesser und 7m,92 lang. In Fig. 3 sind noch P die Preſspumpen, U der

Accumulator und S ein Sammelbecken.

Mit 2 Kupolöfen will man in 24 Stunden 150t Blöcke

erzeugen. Das Eisen kann in den Clapp-Griffiths-Oefen auf jeden Grad der Weichheit

gebracht werden. Bemerkenswerth ist die in Folge der verhältniſsmäſsig niedrigen

Temperatur des Eisenbades starke Verschlackung des Siliciums. Je geringer aber der

Siliciumgehalt des Fluſseisens ist, um so höher kann sein Phosphorgehalt steigen,

ohne dasselbe unbrauchbar zu machen. R. W. Hunt in

Troy, welcher in dieser Richtung bemerkenswerthe Versuche anstellte, fand, daſs

Eisen mit 0,08 Proc. Kohlenstoff, 0,01 Proc. Silicium, 0,5 Proc. Phosphor, 0,48

Proc. Mangan und 0,09 Proc. Schwefel eine gleichmäſsige Schweiſsbarkeit, eine groſse

Weichheit besitzt, kalt gebogen und ausgeplattet werden konnte, wie zahlreiche

Qualitätsproben bewiesen, welche Hunt dem American Institute of Mining Engineers bei seiner

letzten Versammlung vorlegte. 9 Zerreiſsversuche mit runden, 12mm,7 dicken und 20cm langen Stäben ergaben: Absolute Zugfestigkeit 58k/qmm,

Elasticitätsgrenze 42k/qmm, Dehnung 21,8 Proc. Querschnittsverminderung 30,9 Proc.

Eine theilweise Entphosphorung des Eisens ist in den Clapp-Griffiths-Oefen nicht

ausgeschlossen, weil man durch verschieden hoch gelegene Schlackenabstiche die

Schlacke sofort nach ihrer Bildung während der ganzen Blasezeit abziehen kann. Dies

ist der einzige Vortheil, welcher – seine praktische Bewährung vorausgesetzt – die

Oefen lebensfähig machen könnte. Bei jedem Frischprozesse findet im Anfange der

Rohfrischperiode ein Uebergang des zu Phosphorsäure oxydirten Phosphors in die

Schlacke statt. Beim Puddeln zapft man zu diesem Zwecke die Schlacke ab. Beim

Bessemern in der englischen Birne ist dies aus praktischen Rücksichten unthunlich.

Beim schwedischen Ofen ist es aber durchführbar. Da hierbei die Phosphorsäure

unmittelbar nach ihrer Bildung mit dem Eisen nicht mehr in Berührung kommt, so kann sie

auch nicht mehr reducirt und dem Eisen wieder zugeführt werden. Inwieweit die

Entphosphorung möglich ist, muſs wohl die Praxis lehren. Bewahrheitet sie sich, so

kann der Clapp-Griffiths'sche Ofen, d. i. der alte

schwedische Ofen mit auswechselbarem Boden, besonders für Deutschland, wo an

Phosphor reichere Erze in groſsen Mengen vorkommen, Bedeutung erlangen.

Tafeln