| Titel: | Neuerungen an Ventilen und Hähnen. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 45 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Ventilen und Hähnen.

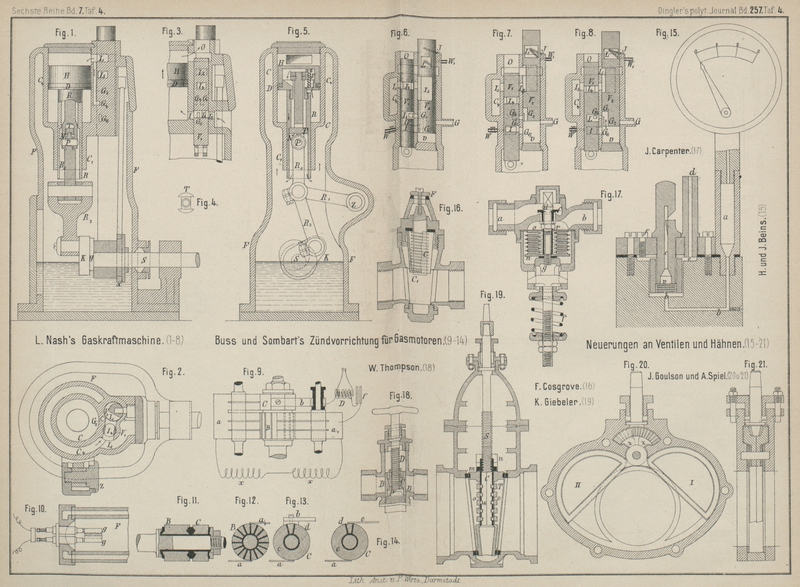

Patentklasse 47. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 4.

Neuerungen an Ventilen und Hähnen.

Zur Regelung des Dampfdruckes, sowie als Warnapparat für zu hohe Spannungen haben H. und J. F. Beins in

Groningen, Holland (* D. R. P. Nr. 29726 vom 25. April 1884) ein Sicherheitsventil mit Lärmpfeife angegeben. In den

Ventilkörper sind, wie aus Fig. 15 Taf. 4 zu

entnehmen ist, drei Rohre a, c und d eingeschraubt, von denen das letztere mit der zu

controlirenden Dampfrohrleitung verbunden wird. In der U-förmigen Durchbohrung b und der Aussparung e des

Ventilkörpers, sowie in dem unteren Theile des Rohres a

befindet sich Quecksilber und schwimmt in demselben ein an dem unteren Ende des

Rohres c geführtes Ventil v, welches dadurch die untere Oeffnung des oben als Pfeife ausgebildeten

Rohres c abschlieſst. Steigt nun der Druck in dem Rohre

d, so wird das Quecksilber aus der Aussparung e in der Durchbohrung b

nach dem Rohre a getrieben, wo es die in demselben vor

dem Quecksilber befindliche Luft zusammendrückt und die Spannungszunahme an einem

Druckmesser ersichtlich macht. Gleichzeitig sinkt das Ventil v und öffnet das Rohr c, so daſs die Pfeife

desselben zum Tönen kommt.

Die Spannung, bei welcher die Pfeife ertönt, ist auſser von der Menge des durch die

mittels Schraube f verschlossene Oeffnung eingefüllten

Quecksilbers von dem Verhältnisse zwischen dem Rauminhalte der Ausbohrung b und dem des Luftsackes im Rohre a abhängig. Durch eine Vergröſserung oder Verkleinerung

des Luftsackes läſst sich somit die Spannung regeln. Auch würde dies durch Einwerfen

von Eisenstückchen in die Quecksilberfüllung erreicht werden können.

Um plötzliche Stöſse und heftiges Zittern im Druckregler

zu vermeiden, wendet J. Fair f. Carpenter in Berlin (*

D. R. P. Nr. 30572 vom 11. Mai 1884) eine Anzahl über einander auf ein Rohr

gesteckter Membranen an, welche sich bei steigendem Drucke ausdehnen. In dem

Ventilsitze sind zwei Ventile c und d (Fig. 17 Taf. 4) derart

concentrisch in einander gefügt, daſs dieselben sich unabhängig von einander bewegen

können. An der Ventilstange ist eine starke Platte n,

sowie eine durch die Feder f stets nach oben gedrückte

Führungsglocke g befestigt. Durch eine feste Platte o wird die untere Kammer des Ventiles von dem oberen

Durchgangsraume b getrennt. Es tritt nun bei a der Dampf ein, geht durch die geöffneten Ventile d und c nach b, sowie durch eine kleine ringförmige Oeffnung r rings um die Ventilstange in den durch die Membranen

gebildeten Hohlraum, wodurch die letzteren dem Drucke entsprechend ausgedehnt

werden. Hierdurch wird aber die Glocke g, somit auch

die Ventilstange nach unten bewegt; die Ventile c und

d werden daher ihren Sitzen genähert, wodurch ein

stärkeres Drosseln des Dampfes, d.h. Spannungsverminderung stattfindet, welche

ihrerseits wieder ein Zusammenziehen der Membranen zur Folge hat. Durch richtige

Einstellung der Feder f hat man es in der Hand, den

Druck in der Ableitung b nach Bedarf zu regeln. Die

Anordnung des Ventiles d im Ventile c hat den Vortheil, eine leichtere Lüftung des

letzteren zu sichern, da schon bei geringer Druckabnahme in der Leitung b die Kraft der Feder f

hinreicht, das kleine Ventil d gegen den darauf

lastenden Druck zu heben und dem Dampfe einen zunächst kleinen Eintritt in den Raum

unter dem groſsen Ventile c zu gestatten.

Ein Sicherheitsventil, welches im Falle zu hohen Druckes

bezieh. zu hoher Temperatur in Thätigkeit tritt, haben W. F.

Cosgrove, P. Dugett und E. F. Jennings in

Jersey City, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 30800 vom 23. Juli 1884) angegeben, Der

Ventilkegel C (Fig. 16 Taf. 4) ist an

einer das Ventilgehäuse oben abschlieſsenden, aus leicht schmelzbarem Metalle

hergestellten Platte F mit einer Kopfschraube

angehängt. Steigt die Temperatur des durchgeleiteten Dampfes o. dgl. bis zum

Schmelzpunkte der Platte F, so wird die Kopfschraube

frei und der Ventilkegel sinkt durch seine Schwere, sowie durch die Kraft der im

Ventilkegel angebrachten Spiralfeder C1 schnell nach unten und die weitere Zuleitung wird

abgeschlossen.

Gegenüber allen früher besprochenen Constructionen hat die vorliegende den groſsen

Nachtheil, daſs das Ventil nur je einmal in Wirksamkeit treten kann, dann aber

wieder ein neues Aufhängen des Kegels bezieh. eine Auseinandernähme des ganzen

Ventiles erforderlich ist, wobei die Dampfleitung an anderer Stelle abgesperrt, d.h. der

Betrieb unterbrochen werden muſs.

Um von einem beliebigen Punkte der Arbeitsräume einer Fabrik aus die Dampfmaschine

zum Stillstande zu bringen, wird das Dampfabsperrventil

mit Drahtzügen oder durch einen Elektromagnet mit elektrischen Leitungen in

Verbindung gebracht (vgl. 1882 246 * 160. 1885 256 * 521). Hierbei wird in einer neueren Anordnung von

Georg Printz jun. in Aachen (* D. R. P. Nr. 29066

vom 20. November 1883) durch eine Bremse der Stillstand

der Dampfmaschine beschleunigt. Es sind zwei Drosselklappen angewendet, von welchen

die eine geöffnet ist, um den zur Dampfmaschine strömenden Dampf durchzulassen,

während die andere, gleichzeitig geschlossene, den Zufluſs frischen Dampfes in einen

kleinen Preſscylinder verhindern soll. Beide Klappen werden durch Elektromagnete in

ihren Stellungen erhalten. Werden durch Stromunterbrechung an irgend einer Stelle

der durch die verschiedenen Fabrikräume geführten elektrischen Leitung die

Elektromagnete auſser Wirkung gesetzt, so schlieſst sich die erste Drosselklappe,

die zweite öffnet sich und es tritt frischer Kesseldampf hinter den Kolben des

Preſscylinders, wodurch der Kolben eine bestimmte Strecke vorwärts gedrückt wird und

dabei auf eine mit einer Bremse an dem Dampfmaschinenschwungrade in Verbindung

stehende Hebelvorrichtung wirkt, in Folge dessen die Dampfmaschine rasch zum

Stillstande kommt.

Hans Keferstein in Schöningen (* D. R. P. Nr. 29533 vom

20. Juni 1884) setzt unmittelbar auf den Deckel eines Drosselventiles einen Elektromagnet, dessen Pole in 2 Löcher des Deckels

genau eingepaſst sind. In denselben Löchern führen sich zwei Eisenstäbe, welche an

dem im Inneren des Ventilgehäuses befindlichen ringschützenartig gestalteten Ventile

befestigt sind; letzteres versperrt durch sein Aufsteigen den Zufluſs des Dampfes

ähnlich wie die Regulirringschützen bei Turbinen. Durch eine Spiralfeder wird das

Ventil stets nach unten gedrückt und der volle Einströmungsquerschnitt im

Ventilgehäuse freigelassen. Je nachdem der durch die Drahtspulen des Elektromagnetes

geleitete Strom stark ist, wird das Ventil entsprechend gehoben und der

Dampfdurchlaſs mehr oder weniger gehemmt. Bemerkenswerth ist an diesem

Drosselventile das gänzliche Fehlen einer Stopfbüchse.

Ein festes Anpressen des Schiebers an die Sitzflächen gibt der von W. P. Thompson in Liverpool im Engineering, 1885 Bd. 39 S. 412 angegebene Wasserabsperrschieber. Der eigentliche Schieber ist nach Fig. 18 Taf. 4 wie bei

der bekannten Construction von Peet (1870 195 * 109) und auch bei Bachelu (1878 227 * 425) aus 2 Theilen B zusammengesetzt, welche in dem Gehäuse durch eine

Spindel D auf und ab bewegt werden. Die letztere greift

jedoch nicht in den Schieber selbst, sondern in einen in demselben befindlichen

Kegel C ein; letzterer hat den Zweck, sobald der

Schieber in seine unterste Stellung gelangt ist, durch die Keilwirkung der Kegelflächen die beiden

Hälften des Schiebers fest aus einander und gegen ihre Anlagsflächen anzupressen.

Durch einen an der unteren Seite des Kegels vorstehenden Rand P und entsprechende Vorsprünge an der inneren Seite der

Schieberhälften wird der Schieber bei der Aufwärtsbewegung des Kegels C mitgenommen.

Um bei groſsen, stark belasteten Wasserschiebern in Hauptwasserleitungen eine

allmähliche Druckausgleichung auf beiden Seiten herzustellen und ein langsames

Oeffnen und Schlieſsen der Schieber ohne zu groſsen Kraftaufwand zu ermöglichen,

dient die von Karl Giebeler in Berlin (* D. R. P. Nr.

29373 vom 6. Mai 1884) angegebene Entlastung von Schiebern

und Ventilen. In dem Hauptschieber T (Fig. 19 Taf.

4) ist ein Rohr C verschiebbar. Dasselbe besitzt eine

Anzahl Oeffnungen s, welche gleichen

Durchbruchsöffnungen o in der mittleren, cylindrisch

gestalteten Wandung des Schiebers T entsprechen. Wird

die Spindel S gedreht, so bewegt sich zunächst die mit

dem inneren Rohre C fest verbundene Mutter m nach oben, bis dieselbe an einen Anschlag n des Hauptschiebers T

anstöſst. Inzwischen sind die Oeffnungen s vor die

Oeffnungen o gekommen, so daſs dieselben einer geringen

Menge Wasser Durchgang gewähren, wodurch der Hauptschieber entlastet wird. Dreht man

die Spindel nun noch weiter, so nimmt die Mutter m

mittels des Anschlages n den Hauptschieber T nach oben. Beim Schlieſsen des Ventiles verhindern

die Oeffnungen s und o ein

zu plötzliches Schlieſsen und das Auftreten von Wasserschlägen in der Leitung,

weshalb auch von diesem Gesichtspunkt aus die Construction als eine zweckmäſsige zu

bezeichnen ist. (Vgl. Röstel und Mühle 1882 244 * 18.)

Eine eigentümliche Gestaltung geben J. P. Goulson und

A. Spiel in Berlin (* D. R. P. Nr. 28973 vom 15.

Januar 1884) einem Wasserschieber, indem sie denselben

aus zwei scherenartig sich bewegenden Theilen zusammensetzen. Die beiden Theile

sind, wie aus Fig.

20 und 21 Taf. 4 ersichtlich, um einen gemeinsamen Zapfen drehbar im Gehäuse

gelagert und haben oberhalb des Zapfens Zahnbogen z, in

welche ein von auſsen zu bewegendes Kegelgetriebe gleichzeitig eingreift. Bei

Drehung des letzteren werden die beiden halbkreisförmigen Theile I und II einander genähert

und die Leitung abgeschlossen. Sehr empfehlenswerth scheint diese Construction nicht

zu sein, da ein Dichthalten der Schieber, sofern man nicht ein sehr strammes,

schwere Bewegung verursachendes Einpassen der Schieber anwendet, auf die Dauer nicht

gut möglich erscheint. Für dickflüssige Substanzen dürfte dieser Absperrschieber

sich dagegen empfehlen.

Schlieſslich sei noch ein einfach anzubringender Quetschhahn von W. Elges in Berlin (* D. R.

P. Nr. 28631 vom 10. April 1884) erwähnt, An dem Rohre a, durch welches der Schlauch hindurchgeht, ist ein Rahmen k angebracht, welcher oben einen Schlitz i und eine damit in Verbindung stehende kreisförmige

Oeffnung h besitzt. In dem Rohre a

ist eine Oeffnung p, durch welche der Stempel g in das Rohr eingeführt werden kann; letzterer hat an seiner obersten

Stelle einen der Breite des Schlitzes i entsprechenden

Durchmesser und erweitert sich bei e auf den

Durchmesser der Oeffnung h, während der unterste Absatz

nahezu den Durchmesser des Loches p besitzt. Soll der

Stempel aus der gezeichneten Lage, in welcher derselbe den Schlauch verschlieſst, in

die höchste Stellung gebracht werden, so wird der Stempel aus dem Schlitze nach

links bewegt, bis der Ansatz e in die Oeffnung h tritt, so daſs der Stempel g nach oben gezogen werden kann.

Textabbildung Bd. 257, S. 49

Tafeln