| Titel: | Maschinen zur Vereinigung von Stofflagen durch Zusammenstechen. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 59 |

| Download: | XML |

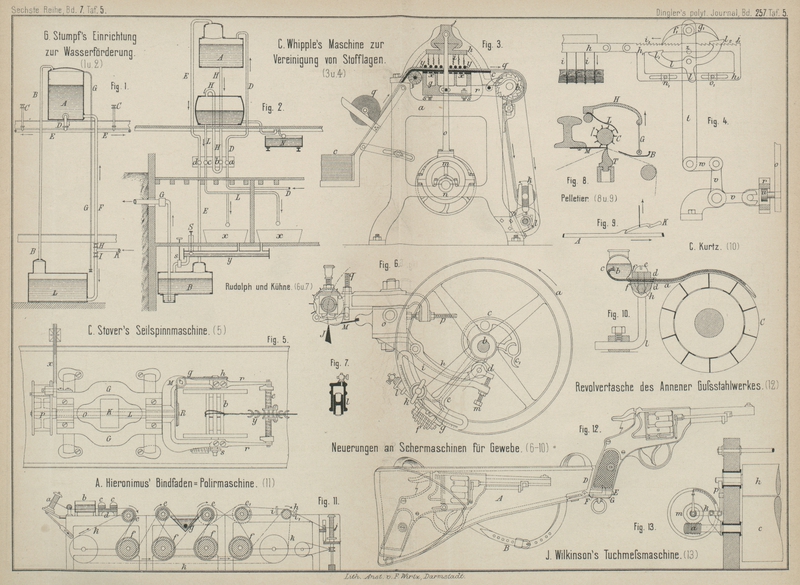

Maschinen zur Vereinigung von Stofflagen durch

Zusammenstechen.

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Maschinen zur Vereinigung von Stofflagen.

Um zwei Stofflagen unter einander ähnlich einem Zusammenfilzen durch gegenseitige

Verschlingung der an einander liegenden Fasern zu verbinden, werden dieselben bei

der von C. A. Whipple in London (* D. R. P. Kl. 8 Nr.

30791 vom 27. Februar 1884) angegebenen Maschine von rauhen, an ihrem Schafte mit

kleinen Häkchen oder Zähnen versehenen Nadeln durchstochen und dadurch bei der

Bewegung der Nadeln in den Stofflagen immer die Fasern der einen Stofflage zwischen

die der anderen mit hineingezogen. Von dieser ähnlich einer Ratinirmaschine

ausgeführten neuen Maschine zeigt Fig. 3 Taf. 5 eine Ansicht

mit theilweisem Durchschnitte.

Das Gestelle a trägt auf Schrauben s in der Höhe verstellbar einen auf der oberen Seite

mit Löchern x versehenen Kasten g, über welchen hinweg die beiden auf einander liegenden Stoffe c und q geführt werden.

Ueber dem Kasten wird durch auf beiden Seiten des Gestelles auf der Antriebswelle

n sitzende Excenter m

mit den Stangen o der Träger j in auf- und niedergehende Bewegung versetzt und ist in diesem Träger die

Platte A, welche die rauhen gezahnten Nadeln i trägt, durch eine Prismenführung in der

Längenrichtung verschiebbar. Beim Niedergange der Platte h stechen die

Nadeln i durch die beiden Stofflagen in die Löcher x, wie in Fig. 4 besonders

ersichtlich gemacht ist, und werden beim darauf folgenden Aufgange der Nadeln die

Stoff lagen, damit sie von den Nadeln nicht mit in die Höhe genommen werden, von den

runden Stäben y niedergehalten. Um die Nadeln an allen

Stellen der Stoffbreite zum Durchstechen zu bringen, erhält die Nadelplatte h eine abwechselnd hin- und hergehende, absetzend

erfolgende Verschiebung, wozu der in Fig. 4 skizzirte

Mechanismus benutzt wird. Ein an der Excenterstange o

befindlicher Bolzen u versetzt den Hebel r in Schwingungen und dieser veranlaſst vermöge des

Winkelhebels v und der Verbindungsstange w den Hebel t, um den

Zapfen z zu schwingen. Der Hebel t trägt oberhalb seines Drehpunktes die beiden Klinken

f1 und g1 und unterhalb

desselben den Bügel l, durch dessen Arme l1 und l2 bei entsprechender

Stellung immer eine der Klinken von den Zähnen i1 und j1 des Rahmens h1 abgehalten wird. Der Rahmen h1 steht durch ein

Gelenkstück mit der Nadelplatte h in Verbindung und

wird somit durch die Wirkung der einen Klinke die Nadelplatte absetzend nach einer

Richtung verschoben, bis die entsprechende der beiden verstellbaren Knaggen n1 oder o1 den Bügel l durch Anstoſsen umschaltet und nun die andere Klinke

zum Eingriffe gelangt. Die absetzende Verschiebung der Nadelplatte erfolgt natürlich

während des Aushebens der Nadeln aus dem Stoffe und gleichzeitig geht dann auch die

Fortbewegung der Stoff lagen vor sich, welche durch den Hebel r erzielt wird, der mit seiner Klinke auf das mit der

Walze b verbundene Rad wirkt. Der fertige Stoff wird

auf einer von der Walze b durch Riemen betriebenen

Walze l zu einem Winkel k

gerollt.

Mit der vorliegenden Maschine können nun nicht bloſs Stoffe aus gleichartigen Fasern,

sondern auch aus verschiedenem Materiale vereinigt werden; auch ist es möglich,

nicht nur Stoffe, wie Filze u. dgl., unter einander zu verbinden, wobei dann

gewöhnlich die eine Stoff läge aus geringerem Materiale besteht, welches die

Unterseite des fertigen Stoffes bildet, sondern auch Filze mit Geweben zu

vereinigen. Die erlangte Verbindung, welche – wenn auch eine bestimmte

Faserverschlingung stattfindet – doch nicht als Verfilzung angesehen werden kann,

wie nach der im Patente gewählten Bezeichnung der Maschine anzunehmen ist, bleibt

immer eine lose und es bedarf noch des Auftragens anderer Mittel zur besseren

Haltbarkeit, So hat E. W. Harral in Fairfield ein

englisches Patent Nr. 6907 vom 28. April 1884 auf einen mit Hilfe einer solchen

Maschine hergestellten Stoff erhalten, welcher zu Wagendecken u. dgl. benutzt werden

soll. Eine Wolllage (weicher Filz) wird mit einem gröberen Baumwollgewebe vereinigt

und dann das Gewebe auf der wollfreien Seite mit einer wasserdicht machenden

Flüssigkeit bestrichen, welche sich auch mit den durchstochenen Wollfasern verbindet

und dadurch die ganze Wolllage fester hält.

Tafeln