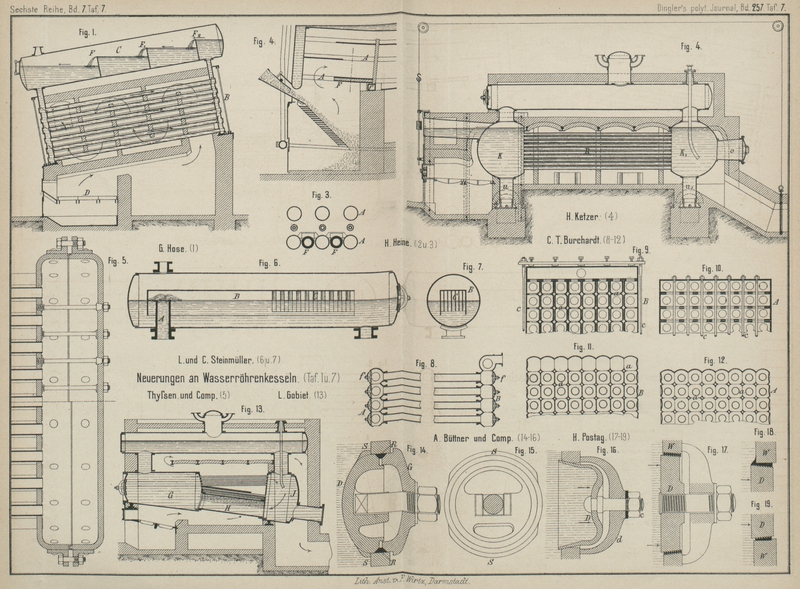

| Titel: | Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 81 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln.

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

(Patentklasse 13. Schluſs des Berichtes S. 1 d.

Bd.)

Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln.

Kessel mit liegenden, zwischen zwei

Endkammern eingesetzten Röhren.

Die Röhrenkessel mit zwei Endkammern scheinen eine immer gröſsere Verbreitung zu

gewinnen. Die Kammern werden jetzt fast allgemein aus Schmiedeisen hergestellt. Das

Speisewasser wird in der Regel in den Oberkessel eingeführt und durch Anbringung von

Querwänden o. dgl. in dem Oberkessel, welcher meistens nicht geheizt wird, sucht man

die Niederschläge in diesem zurückzuhalten, so daſs die Röhren verhältniſsmäſsig

rein bleiben.

Zur Gewinnung möglichst trockenen Dampfes hat G. Hose in

Elberfeld (* D. R. P. Nr. 31533 vom 18. November 1884) die in Fig. 1 Taf. 7 dargestellte

Einrichtung getroffen. Der Oberkessel C liegt nicht,

wie in der Regel bei derartigen Kesseln wagerecht, sondern – parallel zu den Röhren

– stark geneigt und in denselben sind die Querwände F,

F1

, F2 derart angebracht,

daſs beim Betriebe Ueberfälle nach stufenförmig absteigenden Wasserspiegeln sich

bilden. Die heftig wallende Bewegung des Wassers, welche durch das aus der hinteren

Kammer B in den Oberkessel eindringende Dampf- und

Wassergemisch hervorgerufen wird, bleibt dadurch auf die letzte Kesselabtheilung

beschränkt. Allerdings wird durch das niederfallende Wasser auch ein Aufspritzen in

den anderen Abtheilungen verursacht und auſserdem durch diese Einrichtung der Umlauf

doch erheblich gehemmt werden, so daſs es noch fraglich erscheint, ob dabei

überhaupt ein Vortheil erreicht wird. Günstig erscheint an dem Hose'schen Kessel, daſs der Feuerraum D überwölbt ist, so daſs schon eine ziemlich

vollständige Verbrennung der Gase stattgefunden haben wird, ehe dieselben die Röhren

treffen, zwischen denen sie dann mehrmals, auf- und absteigend, quer hindurchgeführt

werden.

Im Gegensatze zu der Hose'schen Einrichtung des

Oberkessels steht die Neuerung, welche L. und C.

Steinmüller in Gummersbach, Rheinpreuſsen (* D. R. P. Nr. 29766 vom 11.

Januar 1884, Zusatz zu * Nr. 573, vgl. 1880 238 * 367) an

ihren bekannten Kesseln eingeführt haben und die in Fig. 6 und 7 Taf. 7 abgebildet ist.

Während das Rohr A, in welchem das aus den Röhren

kommende Gemisch aufsteigt, früher in den Dampfraum hinein fortgesetzt war, um dann

in ein durchlöchertes wagerechtes Rohr überzugehen, aus dem das Wasser herabflofs,

ist das Rohr A hier nur bis zum normalen Wasserspiegel

geführt und das wagerechte Rohr durch einen in das Wasser eintauchenden, unten

offenen Kasten B ersetzt. Der Dampf kann wie früher nur

am hinteren offenen Ende

des Kastens B entweichen, in welchen noch Siebe oder

andere zickzackförmig angeordnete Einlagen C zur

besseren Trocknung des Dampfes angebracht sein können. Dadurch, daſs das Wasser im

Rohre A nicht mehr so hoch zu steigen braucht wie

früher, wird der Gewichtsunterschied der vorderen und hinteren Wassersäule

vergröſsert und der Wasserumlauf beschleunigt.

H. Heine in Berlin wendet bei seinen Wasserröhrenkesseln

(vgl. 1880 238 * 368. 1882 244

* 342) jetzt auch eine Art Tenbrink'sche Feuerung an,

indem er einen Treppenrost mit Fülltrichter vor einer bis unter die unterste

Röhrenreihe reichenden Querwand anbringt, wie in Fig. 2 Taf. 7 skizzirt

ist, und durch die in die unterste Röhrenreihe A

eingelegten Füllstücke F die Flamme nach vorn

zurückzieht. Das Reichspatent * Nr. 22243 vom 23. April 1882, Zusatz zu * Nr. 15983,

betrifft die Benutzung der röhrenförmig ausgeführten Einlagestücke F (vgl. Fig. 3) zur Zuführung

vorgewärmter Luft, indem dieselben hinten mit einem Querrohre f (Fig. 2) in Verbindung

gebracht werden, welchem die Luft durch in den Seitenmauern angeordnete Kanäle,

unter Umständen mittels Dampfstrahl, zugeführt wird.

Die Anfertigung der flachen schmiedeisernen Kammern wird in verschiedener Weise

ausgeführt. Die Leipziger Röhrendampfkessel-Fabrik Breda und

Comp. in Schkeuditz stellt dieselben nach der Papier-Zeitung, 1884 S. 1133 aus ebenen Blechen mit einem Rahmen aus

starkem Flacheisen durch Nietung her. Thyſsen und Comp.

in Styrum bei Mülheim a. d. Ruhr (* D. R. P. Nr. 27357 vom 11. September 1883)

wollen nach der in Fig. 5 Taf. 7 veranschaulichten Weise zwei ringsum aufgebördelte und an

den Rändern gehobelte oder in einander gedrehte Bleche ohne Dichtungsmaterial mit

einander verschrauben und zwar nur mittels Stehbolzen oder auſserdem mittels

angenieteter Winkelringe. Diese Construction soll ein bequemes Abnehmen des äuſseren

Bodens und damit ein Freilegen der Röhren gestatten.

Die bei den flachen Kammern immer nothwendige Verankerung durch Stehbolzen wird

vermieden bei dem in Fig. 4 Taf. 7 abgebildeten Kessel von H.

Ketzer in Duisburg (* D. R. P. Nr. 27 265 vom 6. December 1883), bei

welchem die Kammern K und K1, abgesehen von den ebenen Rohrböden,

kugelförmig sind. Dieselben sollen aus nur zwei Theilen vernietet werden. Der

Hauptzweck dieser recht geeigneten, aber kostspieligen Form soll darin bestehen,

alle Ecken, in welchen Schlamm sich ablagern könnte, zu vermeiden, diesen vielmehr

in die im tiefsten Punkte angehängten Schlammsäcke u

und u1 zu leiten,

welche zugleich als Kesselträger dienen. Ist es auch zweckmäſsig, solche

Schlammstutzen den Heizgasen zu entziehen, so ist es doch wohl fehlerhaft, diese

Stutzen einzumauern, wie in Fig. 4 angegeben, da sie

dann mehr dem Verrosten ausgesetzt sind und ein etwa auftretendes Leck an denselben

nicht leicht bemerkt wird. Die hintere Kammer K1

, in welche das Speisewasser eingeführt wird, ist durch einen Stutzen

o befahrbar. Die Röhren R liegen nach der Zeichnung ganz wagerecht, was für einen regelmäſsigen

Wasserumlauf jedenfalls nicht vortheilhaft ist; hiernach ist eine starke

Verunreinigung der Röhren zu befürchten.

Bedeutend wohlfeiler als die vorigen werden die in verschiedenen Ausführungen in Fig. 8 bis 12 Taf. 7

abgebildeten guſseisernen Kammern von C. T. Burchardt in Berlin (* D. R. P. Nr. 31270 vom 2.

November 1884) sein, welche aus lauter kleinen, sich schneidenden, hohlen Kugeln,

Würfeln oder Cylindern zusammengesetzt sind. Wenn wie in Fig. 8, 11 und Fig. 12 Hohlkugeln

benutzt werden, so bilden diese ein einziges Guſsstück. Jede Kugel ist mit einem

Muffe zur Aufnahme des Rohrendes und demselben gegenüber mit einer Oeffnung und

zugehörigem Deckel f versehen. In der vorderen Kammer

A, in welche das Speisewasser eingeführt wird,

sollen alle Kugeln sowohl in senkrechter, wie auch in wagerechter Richtung mit

einander in freier Verbindung stehen (vgl. Fig. 12), um so dem

Wasser ungehindertes Nachströmen nach allen Röhren zu ermöglichen. Die hintere höher

liegende Kammer B dagegen soll in senkrechte Kanäle

getheilt sein (vgl. Fig. 11), damit das Auſsteigen des Dampf- und Wassergemisches nicht durch

seitliche Druckausgleichungen gestört werde. Bei dieser Einrichtung erhalten die

Kammern ohne weitere Verankerungen jedenfalls eine hinreichende Festigkeit. Die

zwischen den einzelnen Kugeln verbleibenden Oeffnungen a können zum Abblasen der Röhren mittels Dampfstrahl benutzt werden.

Um die mit der Herstellung so groſser Guſsstücke verbundenen Schwierigkeiten zu

umgehen, etwaige Ausbesserungen möglichst leicht und billig ausführbar zu machen und

die ungleiche Ausdehnung der verschiedenen Rohrreihen besser zu ermöglichen, können

die Kammern auch aus einzelnen senkrechten oder wagerechten Kopfstückreihen gebildet

werden und die Grundform eines Kopfstückes kann auch ein Würfel oder ein Cylinder

sein, welche dann, an den Dichtungsstellen mit Verschneidung abgedreht, in passender

Weise durch Ankerschrauben c zusammengehalten werden

(vgl. Fig. 9

und 10). Die

Abdichtung der Kasten gegen einander dürfte hierbei allerdings einige

Schwierigkeiten bieten.

Bei dem in Fig.

13 Taf. 7 abgebildeten Kessel von L. Gobiet

in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 27167 vom 27. November 1883) sind die Röhren nicht

zwischen zwei flachen Kammern, sondern zwischen einem vorderen, verhältniſsmäſsig

langen Kessel G und einem hinteren kurzen Kessel J eingesetzt, so daſs dieselben von dem vorderen Kessel

aus zugänglich sind und auch von diesem aus eingebaut werden können. Die engen

Wasserröhren sind in zwei Gruppen getheilt, welche in entgegengesetzter Richtung

geneigt sind. Die untere Gruppe umgibt ein weites Rohr H, welches gleichfalls die beiden Kessel G

und J verbindet. Der Wasserkreislauf geht hiernach

nicht wie gewöhnlich durch den Oberkessel hindurch, sondern findet nur zwischen den

beiden Kesseln G und J

statt. Bei einer zweiten in der Patentschrift noch angegebenen Anordnung ist

überhaupt kein Oberkessel vorhanden, sondern nur auf den vorderen, etwas höher

liegenden Kessel G ein Dom aufgesetzt, welcher durch

ein Rohr mit dem Hinterkessel J verbunden ist.

Bei einer früheren Anordnung Gobiet's (Erl. * D. R. P.

Nr. 21834 vom 3. August 1882) waren sämmtliche Röhren parallel und die engen Röhren

umgaben kranzförmig das in der Mitte liegende weite Rohr G.

Schlieſslich sind noch einige Anordnungen von Verschluſsdeckeln für die Oeffnungen in den Endkammern der

Wasserröhrenkessel zu erwähnen.

Fig. 14 und

15 sowie

Fig. 16

Taf. 7 zeigen zwei Deckelformen der Rheinischen

Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner und Comp. in Uerdingen (* D. R. P. Nr.

19526 vom 23. December 1881, 1. Zusatz zu Nr. 18720 bezieh. * D. R. P. Nr. 28 796

vom 11. April 1884, 3. Zusatz zu Nr. 18720).

Bei Fig. 16

ist der Deckel D dünnwandig, napfförmig und wird mit

seinem kegelförmigen Rande durch den inneren Druck selbst fest in die Oeffnung

gepreſst. Zur weiteren Befestigung kann eine auf den vorstehenden Deckel

aufgeschraubte Mutter oder die Haube d mit Schraube c dienen. Dieser Deckel hat jedoch den Nachtheil, daſs

derselbe nicht von auſsen eingebracht werden kann wie die beiden folgenden.

Bei der Anordnung Fig. 14 und 15 legt sich der Deckel

D mit einem Stützrande S gegen die Kammerwand, so daſs der den Deckel treffende Druck durch den

Stützrand auf die Wand übertragen wird, während die Abdichtung durch einen Ring R aus weichem Metalle oder anderem passenden Stoffe

bewirkt wird, welcher mittels eines äuſseren Deckels G

und einer in D eingehängten Schraube angepreſst wird.

Wie aus Fig.

15 ersichtlich ist, läuft der Stützrand S

nicht ringsum, so daſs der Deckel bequem von auſsen durch die Oeffnung geschoben

werden kann.

Von H. Postag in Nordhausen (* D. R. P. Nr. 24 789 vom

20. Oktober 1882) rührt die in Fig. 17 Taf.

7-dargestellte Verschluſsform her. Oeffnung und Deckelrand sind kegelförmig gedreht,

doch so, daſs der gröſste Durchmesser des Deckels D

noch etwas kleiner ist als der kleinste Durchmesser der Oeffnung in der Wandung W. Der hierdurch entstehende Zwischenraum soll durch

einen weichen Metallring ausgefüllt werden, welcher, nachdem der Deckel durch die

Oeffnung gesteckt ist, ein wenig zusammengedrückt quer eingeschoben und in die

Oeffnung eingelegt werden kann. Zur besseren Dichtung können in den Ring einerseits

oder beiderseits Rillen eingedreht werden; auch kann derselbe in der aus Fig. 18 und

19 Taf. 7

ersichtlichen Weise gegen die Wand W gestützt

werden.

Whg.

Tafeln