| Titel: | Ueber Neuerungen in der Drahterzeugung. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 87 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Drahterzeugung.

(Patentklasse 7. Fortsetzung des Berichtes Bd. 254

S. 329.)

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Ueber Neuerungen in der Drahterzeugung.

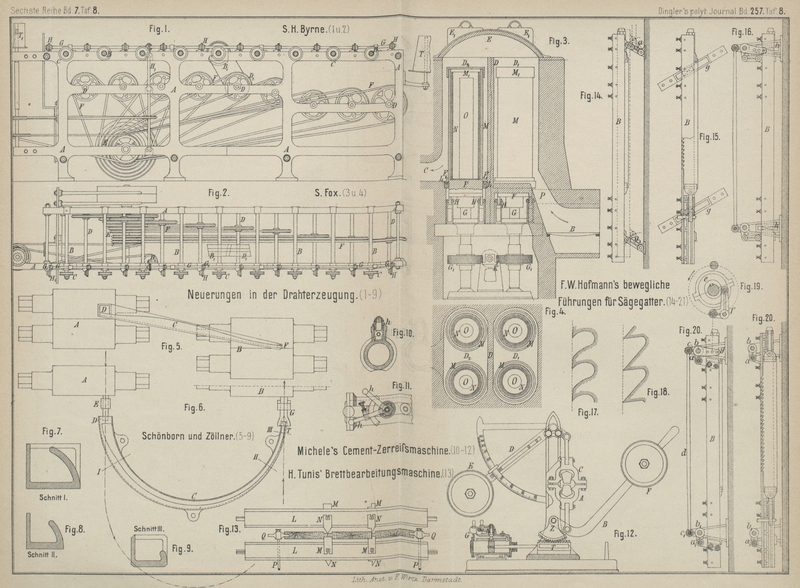

Sam. H. Byrne in Brighouse, England (* D. R. P. Nr.

29713 vom 26. Februar 1884) hat die in Fig. 1 und 2 Taf. 4 skizzirte Ziehbank zur Herstellung dünnerer Drahtsorten in

Vorschlag gebracht. Zwischen den Seitenwänden A sind in

einer wagerechten Ebene Wellen B gelagert, welche auf

ihrem freien Ende feste Ziehtrommeln C tragen. Diese

Trommeln bestehen aus einer kleinen Scheibe mit einer seichten Rinne auf dem Umfange

und werden aus Steingut oder Porzellan hergestellt, um die Abnutzung möglichst zu

verringern. In der Mittelebene sämmtlicher Ziehtrommeln C liegen in kleinen Lagern drehbare kurze Röhrchen, welche in ihrer

Höhlung mit einer Ziehöffnung versehen sind. Die Oeffnung ist mit schwarzen

Diamanten ausgesetzt, oder unmittelbar in einen gröſseren. schwarzen Diamanten

eingebohrt. Sämmtliche Ziehöffnungen liegen in einer geraden Linie, welche über die

Mitte der Spur der Ziehtrommeln geht. Auf den kurzen Röhrchen sind kleine Zahnräder

H befestigt, in welche auf einer gemeinschaftlichen

Welle G aufgekeilte Triebe G1 greifen, so daſs sämmtliche

Ziehröhrchen gleichzeitig um ihre Längsachse gedreht werden können. Die Welle G wird von der stehenden Welle H1 mittels eines Schneckengetriebes

gedreht. Der grobe Draht wird auf einen Haspel T an dem

rechten Ende der Ziehbank gelegt und dann, nachdem derselbe durch das erste Röhrchen H hindurchgesteckt ist, einige oder auch nur ein Mal um

die erste Trommel C gewunden, um hierauf durch das

zweite Röhrchen H gesteckt zu werden u.s.w., bis der

Draht sämmtliche Röhrchen durchlaufen hat und auf dem Endhaspel T1 zur Aufwindung

gelangt. Während des Ziehens drehen sich die Röhrchen H

um ihre Längsachse. Da nun der Draht zwischen den einzelnen Röhrchen und

Ziehtrommeln nicht schlaff werden darf, so erhalten sämmtliche Ziehtrommeln in der

Richtung des Zuges wachsende Umdrehungsgeschwindigkeiten. Zu diesem Zwecke ruht in

der Bank eine Stufenseilscheibe E, welche ebenso viele

Stufen hat, als Ziehtrommeln vorhanden sind. Von den einzelnen Stufen gehen Seile

F zu den Seilscheiben D, welche alle von gleicher Gröſse und unter den Ziehtrommeln C gelagert sind. Um nun die Geschwindigkeit in dem

genau erforderlichen Maſse auf die Ziehtrommeln C zu

übertragen, sind auf diesen und den Wellen D breite

kegelförmige Riementrommeln B1 und D1

angeordnet. Ueber je zwei zusammengehörige Trommeln laufen Riemen, deren Lage durch

verschiebbare und genau einzustellende Führungsgabeln bestimmt wird, so daſs den

einzelnen Ziehtrommeln die erforderliche Umdrehungsgeschwindigkeit, welche man durch

praktische Versuche ermitteln muſs, gegeben werden kann. Die Haspeltrommel T1 wird ebenfalls von

dem Stufenkegel E angetrieben und treibt ihrerseits die

stehende Schraubenwelle H1. Der Draht wird vor jedem Ziehröhrchen H

dadurch geschmiert, daſs ein Docht über denselben gelegt wird., welcher mit seinem

unteren Ende in einen an der Ziehbank befestigten Oelbehälter eintaucht. Auſserdem

tauchen die unteren Enden der Ziehtrommeln in Behälter, welche mit saurem Bier

gefüllt sind.

Unter Umständen kann man auch die Ziehtrommeln nur so weit auf ihren Wellen

befestigen, daſs sie sich eher auf den Wellen drehen, als den Draht zerreiſsen. Es

soll diese Vorsichtsmaſsregel jedoch nicht nothwendig sein, wenn man die Riemen auf

den Trommeln B1 und D1 genau einstellt.

Der Drahtglühofen von Sam.

Fox in Deepcar bei Sheffield (* D. R. P. Nr. 29779 vom 11. Mai 1884)

besteht aus einem quadratischen Glühraume (Fig. 3 und 4 Taf. 8), welcher durch

eine Scheidewand D in zwei gleiche Räume getheilt ist.

In die eine Hälfte mündet der Zug P, welcher mit der

Rostfeuerung B in Verbindung steht, in die andere

Hälfte der Fuchs C. Auſserdem führt von der Feuerung

B noch ein besonderer Umgangszug nach C, welcher gestattet, die Feuergase von B unmittelbar nach C zu

leiten, ohne den Glühraum zu durchströmen, wenn dieser beschickt wird. Der Glühraum

wird von einem kugelförmigen Deckel E geschlossen, in

welchem 4 verschlieſsbare Oeffnungen E1 angebracht sind. In dem Boden jeder Glühraumhälfte

sind je zwei Drehscheiben F angeordnet, welche mit den

senkrechten Wellen G verbunden und von Laufrollen H unterstützt sind; durch auf diese Wellen gesteckte

Schneckenräder

G1 und zwei Schnecken

K können diese Drehscheiben in langsame Umdrehung

versetzt werden. Die Ränder F1 der Drehscheiben sind nach unten umgebogen und reichen in mit Sand

gefüllte Rinnen L, so daſs ein genügend sicherer

Abschluſs für die Feuergase vorhanden ist.

Auf die Drehscheiben F werden die Glühtöpfe M, welche im Ofen verbleiben, gestellt und in diese

Töpfe die zuvor mit den Drahtspulen gefüllten Behälter N eingesetzt. In den mittleren Raum der Behälter N stellt man, soweit er nicht mit kleineren Drahtspulen gefüllt werden

kann, einen Thoncylinder O, um die Luft aus dem Kasten

möglichst zu verdrängen. Die Töpfe schlieſst man durch Deckel M1. Die frisch

gefüllten kalten Behälter N setzt man durch die

Oeffnungen E1 zuerst in

die vordere heiſseste Abtheilung D1 des Ofens und nimmt sie nach genügendem

Durchglühen heraus, um dieselben in die weniger heiſse Abtheilung B2 zu bringen. Die leer

gewordene Abtheilung wird gleichzeitig mit frisch gefüllten Behältern wieder

beschickt. Während der Beschickung wird die Feuerung durch Schieber abgestellt. Bei

diesem Ofen findet also eine gleichmäſsige Erhitzung aller Topftheile statt.

Die selbstthätige Drahtzuführung von Schönborn und Zöllner in Köln (* D. R. P. Nr. 29841 vom

15. Juli 1884) findet bei Walzwerken Anwendung, deren

Walzenpaare gleiche Geschwindigkeiten besitzen (vgl.

auch 1883 250 * 294. 1884 254 * 54). Zwischen den beiden

Walzenpaaren A und B (Fig. 5 und 6 Taf. 8)

befindet sich der ziemlich kreisrunde Führungsbogen C,

dessen Querschnittsform nach Fig. 7 bis 9 allmählich sich

verändert. In die nächst dem Walzenpaare A gelegene

Mündung D dieses Führungsbogens tritt eine Büchse E ein und auf der anderen Seite mündet das Ende F des Bogens in die Führung G. Der aus dem Walzenpaare A und der Büchse

E austretende Draht geht selbstthätig dem Bogen C nach und tritt dann durch die Führung G zwischen das Walzenpaar B. Die in Folge gleicher Geschwindigkeit der Walzenpaare A und B sich bildende

Drahtschleife steigt an der gewölbten äuſseren Wand des guſseisernen Bogens C in die Höhe, tritt schlieſslich über dieselbe hinweg

und nimmt ungefähr die Lage der in Fig. 6 strichpunktirten

Linie ein.

Bei Anwendung dieser Führung ist es also nicht mehr nöthig, dem Walzenpaare B, damit die Drahtschleife überhaupt wegfalle, eine

gröſsere Geschwindigkeit wie dem Paare A zu geben, in

Folge dessen sich die Einrichtung eines Walzwerkes bedeutend vereinfacht. Die

beschriebene Vorrichtung kann ohne weiteres an jedem Walzwerke mit gleich schnell

laufenden Walzenpaaren angebracht werden.

Der Draht wird also durch diese Führungsvorrichtung lediglich umgesteckt; die

gefährliche Schleifenbildung wird dagegen nicht vermieden. Es soll demnach diese

Führung wohl nur bei älteren Walzwerken Anwendung finden, welche mit Rücksicht auf

die Anschaffungskosten den neueren Einrichtungen noch nicht Platz machen können.

Tafeln