| Titel: | Neuere chemische Apparate für Fabrikbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 106 |

| Download: | XML |

Neuere chemische Apparate für

Fabrikbetrieb.

(Patentklasse 12. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 125.)

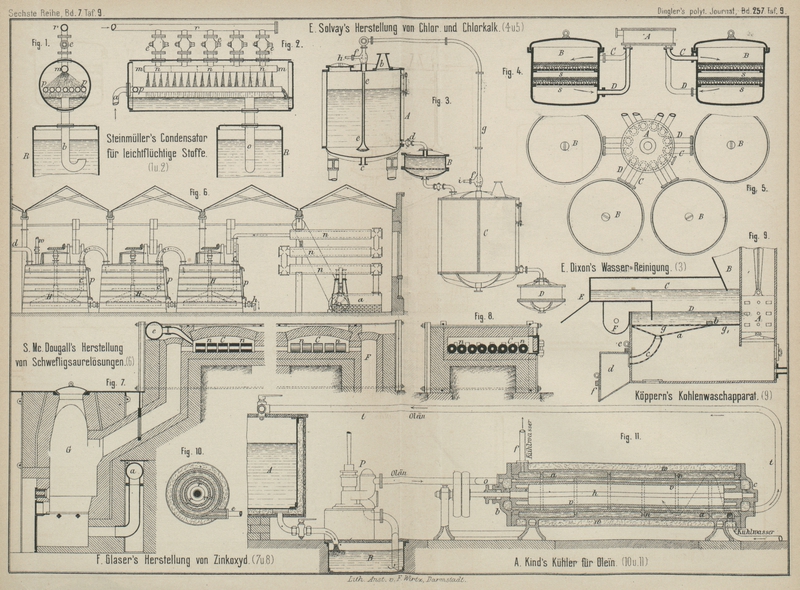

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Neuere chemische Apparate für Fabrikbetrieb.

L. und C. Steinmüller in Gummersbach (* D. R. P. Nr.

31238 vom 13. September 1884) empfehlen zur Verflüssigung

leicht flüchtiger Stoffe, z.B. der Benzindämpfe aus

Knochen-Entfettungsapparaten, dieselben durch Stutzen a

(Fig. 1

und 2 Taf. 9)

in dünnwandige Rohre p oder Metallkästen zu leiten.

Jeder der Hähne e läſst das in dem Rohre r zulaufende Kühlwasser für sich in eine besondere

Abtheilung n des Rohres m

eintreten und von diesen aus spritzt das Wasser in Strahlen gleichmäſsig über die

ganze Kühlfläche der Hohlkörper p. In diesen werden die

Dämpfe niedergeschlagen, das Condensationsproduct flieſst am Ende der Hohlkörper auf

das Wasser hinab und mit demselben durch den Ueberlaufstutzen o in das Gefäſs R, wo sich

die Flüssigkeiten trennen.

E. Solvay in Brüssel (* D. R. P. Nr. 31219 vom 7. Mai

1884, vgl. 1881 242 * 287) macht weitere Vorschläge zur

Herstellung von Chlor aus Chlorcalcium. Aus dem zu

verwendenden Thone soll durch Zusatz von Salzsäure die Kohlensäure ausgetrieben und

die organischen Stoffe durch Erhitzen an der Luft zerstört werden. Um ferner ein

Zusammenballen des Gemenges im Ofen zu verhüten, soll man dem Gemische von

Chlorcalcium mit Kieselerde oder Thon einen genügend groſsen Theil des Rückstandes

einer früheren Zersetzung zufügen. Es hat sich ferner gezeigt, daſs Sand nicht

geeignet für das Verfahren ist, wohl aber chemisch gefällte Kieselsäure, die in

Belgien als „Ergeron“ bekannte, an Kieselsäure reiche Thonart oder

Infusorienerde. Die Luft soll vor ihrem Eintritte in den Apparat durch Gefäſse

geführt werden, welche Aetznatron in Stücken enthalten, um von Kohlensäure und

Wasser befreit zu werden. Der Zersetzungsapparat wird aus Eisen hergestellt, welches

mit einer Mischung aus Thon, Natron und verglasbaren Stoffen überzogen ist.

Das auf diese Weise hergestellte Chlor ist mit Luft und Stickstoff stark verdünnt. Um

dasselbe dennoch zur Herstellung von Chlorkalk

verwenden zu können, wird der pulverige gelöschte Kalk in Schichten von passender

Dicke auf eine Unterlage von porösen oder pulverigen mineralischen Stoffen

ausgebreitet, z.B. auf Kies, Feuerstein, Sand oder vorzugsweise mineralische Gewebe,

wie Asbesttuch u. dgl. Die Kalkschichten werden methodisch über einander angeordnet,

ähnlich wie dies bei den Gasreinigungsmassen geschieht. Die Kalkkammern können

indeſs auch hinter einander angebracht sein; in allen Fällen ist jedoch die Anordnung so zu treffen,

daſs das Chlor haltige Gasgemisch die Kalkschicht in ihrer ganzen Dicke und zwar von oben nach unten hin durchstreicht. Jede der mit dem

Umschalter A (Fig. 4 und 5 Taf. 9) verbundenen in

einem Kreise angeordneten 6 Kalkkammern B ist mit 2

Siebböden s versehen, auf denen man zunächst

Asbestgewebe oder eine Unterlage aus Kies o. dgl. ausbreitet und dann die

Kalkschicht aufschüttet. Die Chlor haltigen Gase treten in den Umschalter A und von da durch ein Rohr C in den oberen Theil der am längsten im Gebrauche befindlichen Kammer B; sie durchstreichen von oben nach unten zunächst die

obere und dann die untere Kalkschicht und kehren dann durch das Rohr D nach dem Umschalter zurück, um von da in den oberen

Theil der nächsten Kammer H einzutreten, deren

Kalkschichten sie wiederum von oben nach unten durchziehen, wieder zurück in den

Umschalter gelangen u.s.f. bis zu der Kammer mit der frischesten Kalkbeschickung. Es

sind immer nur fünf Kammern B im Gebrauche, da die

sechste, sobald der in ihr gebildete Chlorkalk die gewünschte Stärke erreicht hat,

zur Entleerung und Wiederbeschickung ausgeschaltet wird.

E. M. Dixon in Glasgow (* D. R. P. Nr. 31088 vom 15.

December 1883) will zur Reinigung von Wasser, um es für

Brauerei- u. dgl. Zwecke geeignet zu machen,

dasselbe mit mehr Kalk versetzen, als es zu lösen vermag, dann Luft und Dampf

eintreiben und schlieſslich mit einer Säure neutralisiren.

Das Wasser wird in einem Gefäſse A (Fig. 3 Taf. 9) mit reinem

gelöschtem Kalke versetzt, dann wird durch das mit der Dampfleitung g verbundene Strahlgebläse f in dem Rohre h angesaugte Luft durch das in

einen Siebkorb endigende Rohr e eingetrieben, welche

durch Oeffnung des Stutzens b wieder entweicht. Das

Wasser soll dabei bis zum Sieden erhitzt werden, um das Ammoniak aus dem Wasser

auszuscheiden, die Niederschläge organischer Substanzen zu zersetzen, den

kohlensauren und schwefelsauren (? Ref.) Kalk,

Magnesia, Eisenoxyd und erdige Substanzen zu fällen und auſserdem die alkalischen

Carbonate in kaustische Alkalien zu verwandeln. Nachdem man der Mischung genügend

Zeit gelassen hat, um den ungelöst gebliebenen Kalk und anderen Bodensatz sich unten

im Gefäſse sammeln zu lassen, zieht man das Wasser durch ein mit dem Hahne d versehenes Rohr ab und läſst es durch ein dichtes

Filter B hindurchgehen, während der Bodensatz durch den

Stutzen c entfernt wird. Im Behälter C wird das Wasser mit durch das Rohr i in gleicher Weise wie oben angesaugter Kohlensäure

behandelt und dabei bis nahe zum Sieden erhitzt, um Calciumcarbonat

niederzuschlagen. Unter Umständen soll auch Schwefelsäure oder Salzsäure zugesetzt

werden. Schlieſslich wird das gereinigte Wasser durch das Filter D abgelassen.

Lösungen von Schweflig säure und Sulfiten will S. McDougall in Irk Vale bei Manchester

(Nordamerikanisches Patent Nr. 311595) mittels Schwefligsäure herstellen, welche durch

Verbrennen von Schwefel oder Kies in Retorten a (Fig. 6 Taf. 9)

erzeugt wird. Um die Temperatur zu mäſsigen, sollen die Retorten, wie auch die Rohre

n mit einem Wassermantel umgeben werden. Die

Verbrennungsluft wird durch ein Gebläse eingetrieben, die Schwefligsäure haltigen

Gase durch Rohre c in mit Probirrohr p und Rührer H versehene

Bottiche getrieben. Ist die Lösung im ersten Bottiche gesättigt, so wird sie durch

den Hahn h abgelassen und aus dem nächsten Bottiche

ergänzt, während Wasser oder Lauge in den letzten Bottich durch das Rohr w einflieſst, so daſs in dem Rohre d nur wenig Schwefligsäure entweicht.

Tafeln