| Titel: | J. Bernays' Dampfpumpe. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 128 |

| Download: | XML |

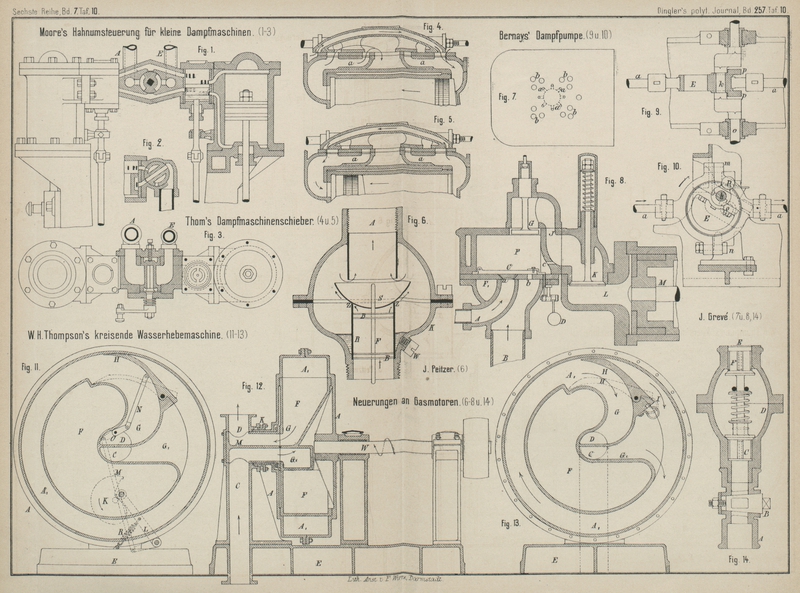

J. Bernays' Dampfpumpe.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 10.

J. Bernays' Dampfpumpe.

Die von J. Bernays in London erfundene, auf der

diesjährigen Erfindungsausstellung in London von T. Larmuth

und Comp. in Manchester vorgeführte Dampfpumpe besitzt nach Engineering, 1885 Bd. 39 S. 525 als

charakteristisches Merkmal ein bis dahin für direkt wirkende Dampfpumpen nicht

angewendetes Constructionselement zur Umwandlung der geradlinig hin- und hergehenden

Bewegung der an einer Stange sitzenden Dampf- und Wasserkolben in eine drehende

Bewegung des Schwungrades. Dabei sind alle Vortheile der direkt wirkenden

Dampfpumpen, sowohl ohne, als mit Hilfsdrehung gewahrt. Die Bernays'sche Dampfpumpe hat die gedrungene Form, den langen Hub und die

einfache Einrichtung der ersteren Pumpengruppe, den gleichmäſsigen und sicheren

Betrieb, den geringeren Bedarf an Dampf und die leichte Zugänglichkeit der

arbeitenden Theile der letzteren Dampfpumpenconstruction. Der zur Umwandlung der

Kolbenbewegung benutzte Mechanismus ist die bekannte gleichschenkelige Schubkurbel, welche bisher noch nicht für direkt

wirkende Dampfpumpen angewendet worden ist, trotzdem sie für diese Art Maschinen den

groſsen Vortheil hat, daſs die Länge der Schwungradwellenkurbel nur ¼ des

Kolbenhubes zu sein braucht.

Fig. 1., Bd. 257, S. 128

Fig. 2., Bd. 257, S. 128

Die schematischen Textfiguren 1 und 2 zeigen die gleichschenkelige Schubkurbel in ihrer

einfachsten Gestalt, a ist die den Dampf- und

Pumpenkolben verbindende Stange; der Hub derselben hat die Länge b c. Die Schwungradwelle d

liegt in der Mitte des Hubes und trägt an ihrem freien Ende eine Kurbel e, deren Länge gleich ¼ des Kolbenhubes ist. Die Kurbel

e wird mit der Kolbenstange a durch eine Schubstange i verbunden, welche

über den Gelenkpunkt an der Kurbel e hinaus verlängert

ist und deren Länge zwischen den beiden Gelenkpunkten ¼ des Kolbenhubes beträgt. Das

Gelenk für den Kurbelzapfen liegt genau in der Mitte der Stange. Am

Maschinengestelle sind noch zwei feste Gabeln m und n angeordnet, in welchen sich das freie Ende der

Schubstange fängt, wenn Kurbel und Schubstange senkrecht stehen, die Kolben also die

Hälfte ihres Weges zurückgelegt haben. Die Wirkung ist hiernach leicht erklärlich.

Geht die Kolbenstange a von rechts nach links, so

nähern sich die Punkte a und d einander, bis die Kurbel e und die

Schubstange i sich decken. Die Kurbel e dreht sich also in der Pfeilrichtung. Dann greift das

freie Ende von der Stange i in die Gabel m und die Drehung von e

findet weiter statt. Die beiden Todtpunkte treten ein, wenn sich die Kurbel e,

die Schubstange i und die Kolbenstange a decken. Dann hat das Schwungrad auf Ueberwindung

dieser Todtpunkte zu wirken. Bei dieser Anordnung biegt Bernays die Kolbenstange in der in Textfigur

2 punktirt angegebenen Weise aus um die Constructionsbreite zu vermindern.

Das Excenter, welches die Schiebersteuerung des Dampfcylinders vermittelt, sitzt

auſserhalb auf der Schwungradwelle.

Bei Benutzung einer durchgehenden gekröpften Schwungradwelle o ersetzt Bernays die Schubkurbel durch ein

Excenter E (Fig. 9 und 10 Taf. 10). Dasselbe

besteht aus zwei Theilen, welche den Hals der Wellenkröpfung k umfassen. Die Excentricität des Excenters E

ist gleich der Länge der Kröpfung der Schwungrad welle o und beide betragen zusammen die Hälfte des Kolbenhubes. Die Mittellinien

der Schwungradwelle o und der Kolbenstange a schneiden sich; letztere umfaſst das Excenter mittels

eines zweitheiligen Ringes. Mit dem Excenter E sind auf

jeder Seite 2 Zapfen p fest verbunden, welche auf dem

durch den Mittelpunkt des Zapfens k gehenden Radius des

Excenters liegen. Die Entfernung der Zapfen p von dem

Zapfen k ist gleich ¼ des Kolbenhubes. Am

Maschinengestelle sind wie in den Textfiguren die festen Gabeln m und n angeordnet, in

welche die Zapfen p abwechselnd eintreten.

Tafeln