| Titel: | Löthkolben mit flüssigem Heizstoff. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 135 |

| Download: | XML |

Löthkolben mit flüssigem Heizstoff.

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

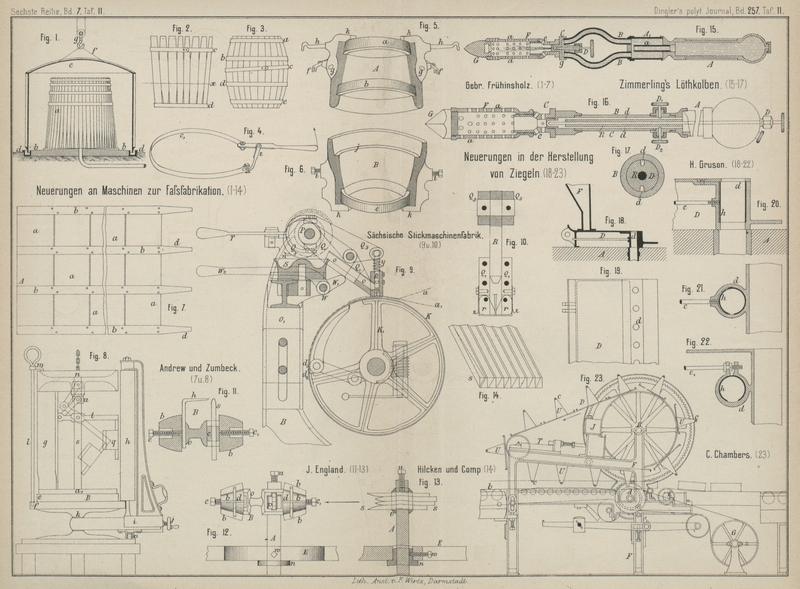

Zimmerling's Löthkolben mit flüssigem Heizstoff.

A. Zimmerling, J. Knoeppel und A. Pauly in Milwaukee (Oesterreichisch-Ungarisches Patent Kl. 49 vom 18.

März 1884) haben einen Löthkolben angegeben, welcher unmittelbar durch irgend einen

leicht flüchtigen Kohlenwasserstoff geheizt wird und so eingerichtet ist, daſs nach

Abschrauben des eigentlichen Kolbenkörpers der übrig bleibende, im Handgriffe den Brennstoff

enthaltende Löthkolbentheil auch ohne weiteres als Löthrohr verwendet werden

kann.

Der hohle Handgriff A (Fig. 15 Taf. 11) nimmt

den Brennstoff auf und ist durch ein Röhrchen a mit dem

Hohlräume A1 in

Verbindung, aus welchem der flüssige Brennstoff durch die Röhren B zu dem Heizbrenner gelangt; letzterer ist aus einem

Düsenstücke C und aus einem Niederschraubventile D zum Regeln der zu verbrennenden Brennstoffmenge

gebildet. Wenn mit dem Kolben gelöthet werden soll, so öffnet man das Ventil D ein wenig und erhitzt das Düsenstück C an irgend einer Flamme. Dadurch wird der Brennstoff

vergast, so daſs das Gas durch das Ventil D austritt

und sich entzündet. Die Flamme brennt dann in das durchlochte Rohr F am Löthkolben hinein, wobei sie durch die Oeffnungen

e mit der nöthigen Luft gespeist wird, während die

Verbrennungsproducte durch die Oeffnungen a entweichen,

bezieh. die Flamme aus letzteren herausbrennt. Hierdurch wird einerseits die im

Rohre F eingeschraubte Kolbenspitze G erhitzt, indem die Flamme das hintere Ende derselben

berührt, und auſserdem die Wärme des starkwandigen Rohres F durch Leitung auf die Kolbenspitze G

übertragen. Andererseits findet auch eine theilweise Uebertragung der Wärme von dem

Rohre F auf das Düsenstück C durch Leitung statt, was eine ununterbrochene Vergasung des als

Brennstoff dienenden Kohlenwasserstoffes und dadurch eine Speisung der Flamme mit

brennbarem Gase zur Folge hat.

Durch Schlieſsen des Ventiles D kann die weitere

Wärmezuführung an die Kolbenspitze sofort aufgehoben werden.

Bei der in Fig.

16 Taf. 11 dargestellten Abänderung dieses Löthkolbens reicht die Stange

des Niederschraubventiles D durch den ganzen Griff A und das Zuleitungsrohr B

hindurch. Dieses Rohr B birgt in sich das mit den

beiden Längskanälen d (vgl. Fig. 17) versehene

hölzerne, oder aus irgend einem anderen passenden Materiale hergestellte Rohr R. Die Durchlaſsweite dieser Kanäle kann durch die

Niederschraubventile D1

und D2 beliebig

geregelt werden. Für die Gröſse der hierbei auftretenden Gasentwickelung ist die

Einstellung der letztgenannten Ventile maſsgebend.

Soll z.B. eine starke Heizung erzielt werden, so öffnet man diese Ventile ganz, damit

das sich bildende Gas durch den einen Kanal in den Brennstoffraum zurücktreten und

neuen Brennstoff zur Vergasungsstelle pressen kann. Denselben Zweck haben übrigens

auch die beiden Zuleitungsrohre B bei dem Löthkolben

Fig. 15.

Soll dagegen die Erhitzung verringert werden, so schlieſst man das eine der Ventile

D1 oder D2, oder auch beide

gleichzeitig etwas.

Bei beiden beschriebenen Anordnungen wird die Löthkolbenspitze G abgeschraubt, sobald man den Apparat als Löthrohr

verwenden will. (Vgl. Arnold und Egers 1885 256 * 213.)

Tafeln