| Titel: | Neuerungen in der Herstellung von Thon- und Kohlenziegeln. |

| Autor: | H. F. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 137 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Herstellung von Thon- und

Kohlenziegeln.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 214.)

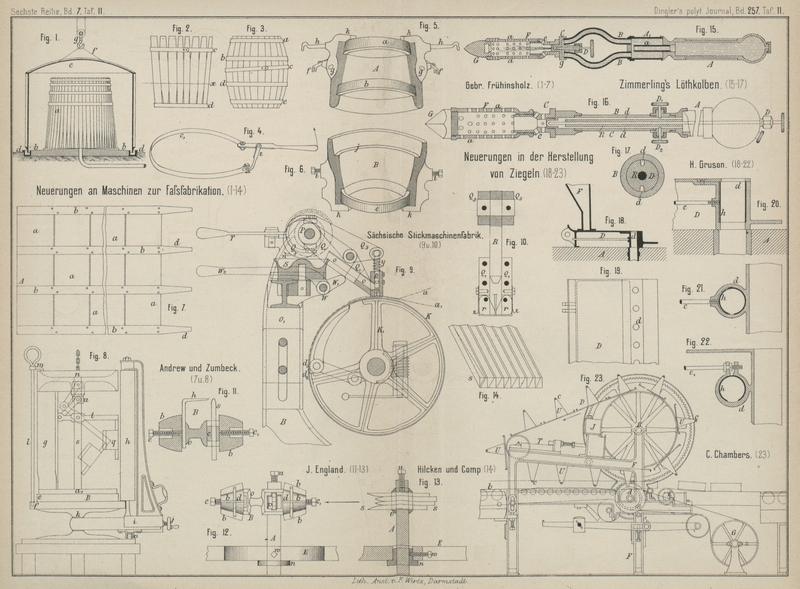

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Neuerungen in der Herstellung von Thon- und

Kohlenziegeln.

Victor Lenglet in Paris (* D. R. P. Nr. 30903 vom 7.

August 1884) hat sich die Aufgabe gestellt, eine selbstthätige Formtischpresse durch einen Göpelarm drehen zu lassen. Das

Füllen der Formen erfolgt in einem über dem Tische angebrachten Trichter, in welchem

ein Rost sich befindet, durch den gezahnte Walzen greifen, um das Preſsgut zu

zerkleinern und durch den Rost zu ziehen. Dickere Stücke sollen über den schrägen,

den Trichter nicht ganz absperrenden Rost hinweg gleiten, also unzerkleinert in die

Formen gelangen. Die beweglichen Böden der Formen ruhen in bekannter Weise mittels

Rollen auf Schienen und werden durch diese gehoben und gesenkt. An dem Orte, an

welchem die Pressung vollzogen werden soll, ist ein Stück der erwähnten Schienen

durch eine eigenthümliche Hebelanordnung emporzuheben, während gleichzeitig ein

Deckel die obere Oeffnung der Form schlieſst. Die Bauart der Maschine leidet an

vielen Schwächen; beispielsweise sind behufs Minderung der Reibungswiderstände nicht

weniger denn 70 kleinere und gröſsere Rollen bezieh. Röllchen angebracht.

Ueber eine Formtischpresse mit Wasserdruck berichtete v.

Mitzlaff nach der Thonindustriezeitung, 1885 S. 133 in der 21. Generalversammlung des

„Deutschen Vereins für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaaren, Kalk und

Cement“, daſs dieselbe vielfach in Cementfabriken Verwendung finde, auch für

die Thonziegelverfertigung nicht unerhebliche Vortheile biete. Milzlaff gibt an, daſs, da die Presse den Thon in dem

Feuchtigkeitszustande zu verarbeiten vermöge, in welchem derselbe gegraben sei, die

gepreſsten Ziegel ohne vorherige Trocknung in den Ofen geschafft werden könnten (er

nennt deshalb die vorliegende Presse „Trockenpresse“); die Herstellungskosten der Ziegel sollen sich in

Folge verschiedener Arbeitsersparungen um 2,30 M. für 1000 Stück billiger stellen,

als wenn sie mittels der gebräuchlicheren „Naſspresse“ gestaltet werden. Auſserdem sollen, was leicht

erklärlich ist, die Ziegel der erstgenannten Presse viel fester werden als

diejenigen, welche die Naſspresse liefert. Die gute Mischung des Thones, welche

nicht entbehrt werden kann, wenn die Ziegel ein gutes Aussehen erhalten sollen,

scheint jedoch bei Verarbeitung von trockenem Thon Schwierigkeiten zu machen.

Die in Rede stehende Trockenpresse gehört zu derjenigen Gattung, hei welcher die in

die Form gebrachte Menge des zu pressenden Stoffes einem bestimmten Drucke

ausgesetzt wird. Gelingt es nicht, die richtige Menge des Stoffes in die Form zu

bringen, so werden die Ziegel dünner oder dicker, als beabsichtigt war. Den Pressen

dieser Gattung stehen diejenigen Maschinen gegenüber, welche, wie z.B. die soeben besprochene von V. Lenglet, unbekümmert um die Stoffmenge, diese auf

einen bestimmten Raum zusammenzudrücken bestrebt sind; sie liefern bei ungenauer

Speisung zu wenig gepreſste Steine oder führen andererseits auch wohl einen Bruch

der Maschine herbei. Vorrichtungen, welche eine genaue Zutheilung des zu pressenden

Stoffes anstreben, sind daher für beide Pressengruppen von Bedeutung. Von diesem

Gesichtspunkte ausgehend soll hier der Füllschieber mit

verstellbaren Oeffnungen für Pressen zum Verdichten pulverförmiger Körper

von H. Gruson in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Kl. 58

Nr. 30892 vom 15. Mai 1884) angeführt werden. Fig. 18 Taf. 11 ist ein

Durchschnitt und Fig. 19 ein Grundriſs dieses Füllschiebers; in den Figuren bezeichnet A die Platte, welche die zu füllenden Formen enthält,

F den Einwurftrichter für den zu ballenden

pulverförmigen Körper und D den Füllschieber, in

welchem sich die Meſsräume d befinden. Durch Verrückung

des Schiebers nach links kommen die Meſsräume d unter

den Trichter F, dessen unteres Ende bisher durch den

Schieber verschlossen gehalten wurde; sie füllen sich mit einem Theile des

Trichterinhaltes und werden sodann über die Formen des Tisches a geschoben, in welche sie die gemessene Menge fallen

lassen. Um nun den Rauminhalt dieser Meſsgefäſse regeln zu können, legt Gruson in dieselbe eine gespaltene federnde Hülse h (Fig. 20 bis 22 Taf. 11),

welche entweder durch eine auf sie drückende Schraube e

(vgl. Fig. 20

und 21), oder

die durch einen Spalt biegsam gemachte Gefäſswand, welche durch eine Schraube e1 eingestellt werden

kann (vgl. Fig.

22), mehr oder weniger zusammengedrückt wird.

In D. p. J. 1883 249 * 157

wurde die C. Chambers'sche Strangpresse beschrieben,

welche manche bemerkenswerthe Einzelnheiten enthält. Diese Presse ist nunmehr

Gegenstand des Reichspatentes * Nr. 30834 vom 30. April 1884 geworden. Aus der

Patentschrift ist die folgende Beschreibung des beachtenswerthen neuen Thonstrangzerlegers entnommen. Der Thonstrang bewegt

sich in Bezug auf die Figur 23 Taf. 11 von

links nach rechts und nimmt, durch Reibung das denselben tragende endlose, auf

Rollen ruhende Band b mit. Dieses Band ist um eine

Rolle der Welle A geschlungen und wird durch eine Walze

gezwungen, diese Rolle in gröſserem Bogen zu umschlieſsen, so daſs letztere ohne

Gleitung von dem endlosen Tragbande gedreht wird. Auf der Welle A ist ein Stirnrad befestigt, das mittels eines

gröſseren Stirnrades die Welle B dreht, welche eine

Trommel trägt. Ueber diese und eine kleinere links von ihr gelagerte Trommel ist der

endlose Riemen D gelegt, auf welchem Platten mit

Schneiddrahthaltern U befestigt sind. Die

Schneiddrahthalter sind aus Federstahlblech U-förmig gebogen und tragen zwischen

ihren Spitzen den gehörig gespannten harten Draht c. An

dem Gestelle F der Vorrichtung sind – hinten und vorn –

einstellbare Führungsnuthen angebracht, in welchen die Ränder der mit den

Drahthaltern verbundenen Platten gleiten, während sie sich, nach unten hängend in der Richtung des

Thonstranges bewegen. Man ersieht nun aus der Figur, daſs die Drähte mit ihren

Haltern D sich dem den Thonstrang tragenden endlosen

Bande nähern, während sie sich von links nach rechts bewegen; die Drähte

zerschneiden hierbei den Thonstrang in einzelne Stücke, welche der Länge der

einzelnen Ziegel entsprechen und mit winkelrecht liegenden Endflächen versehen sind,

wenn die Geschwindigkeit der Drähte und deren gegenseitige Entfernung richtig

gewählt ist. Um das Durchschneiden zu sichern, sind die das Tragband des

Thonstranges unterstützenden Walzen dort, wo das Schneiden stattfindet, bauchförmig

gestaltet. Von der Nachgiebigkeit der Schneiddrahtträger U wird erwartet, daſs durch sie ein Brechen der Schneiddrähte beim Treffen

irgend welcher Steine verhütet wird.

Rechts von der auf der Welle A steckenden Endwalze des

Thonstrang-Tragbandes befindet sich eine frei um ihre Zapfen drehbare Walze, deren

obere Fläche mit derjenigen des Tragbandes in derselben Höhe liegt. Weiter rechts

ist die Endwalze E eines Tragbandes gelagert, das zum

Fortschaffen der nach Länge abgeschnittenen Ziegel dient. Dieses Tragband bewegt

sich nennenswerth rascher als dasjenige des Thonstranges; auch liegt es etwas

niedriger als letzteres. Jeder abgeschnittene Ziegel kann sonach erst dann mit dem

Tragbande in Berührung kommen, wenn er nicht mehr auf dem Thonstrang-Tragbande ruht,

wird aber alsdann rasch fortgezogen, so daſs der betreffende Schneiddraht zum

Aufsteigen Raum gewinnt.

Die Welle G vermittelt den Betrieb des zum Fortschaffen

dienenden Tragbandes, hat aber auſserdem noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Bei der Verarbeitung verhältniſsmäſsig weichen Thones gelingt es nicht ohne weiteres,

durch den Thonstrang das Tragband desselben, sowie die durch dieses bethätigte

Abschneidevorrichtung in richtiger Weise zu bewegen, indem die auftretenden

Reibungswiderstände der Weichheit des Thones gegenüber zu groſs sind. Deshalb soll

ein Theil dieser Reibungswiderstände von der Welle G

aus überwunden werden. Zu diesem Zwecke ist die Welle G

mit der Welle A durch mit Rändern versehene

Riemenrollen und einem Riemen, dessen Spannung beliebig geregelt werden kann,

verbunden. Weil die Geschwindigkeit des Thonstranges keine fest bestimmbare ist, so

ist der soeben erwähnte Antrieb für die groſste Geschwindigkeit der Welle A bemessen, so daſs bei geringerer Geschwindigkeit

derselben bezieh. des Thonstranges ein theilweises Gleiten des Treibriemens

eintritt. Die mit T bezeichnete Vorrichtung dient zur

Spannungsregelung des Riemens D. Der dachförmig nach

beiden Seiten abfallende Anstreicher T soll die

zugehörige Riemenrolle rein halten.

Vermag diese Abschneidevorrichtung, was für möglich gehalten werden kann, ebenso

sauber zu arbeiten wie die gebräuchlichen Abschneidetische, so dürfte sie den letzteren

vorgezogen zu werden verdienen, da sie einen Arbeiter entbehrlich macht.

H. F.

Tafeln