| Titel: | Grinnell's selbstthätig wirkender Feuerlöschapparat. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 220 |

| Download: | XML |

Grinnell's selbstthätig wirkender

Feuerlöschapparat.

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

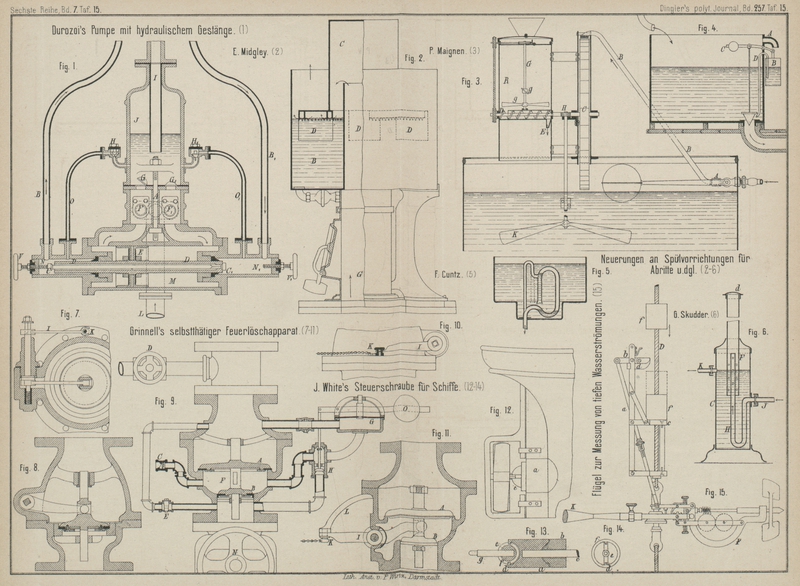

Grinnell's selbstthätig wirkender Feuerlöschapparat.

Bezugnehmend auf die Besprechung von selbstthätig wirkenden Feuerlöschapparaten in

D. p. J. 1885 256 * 396

macht die Maschinenfabrik Walther und Comp. in Kalk

folgende Mittheilung.

Bei seinen Apparaten hat Grinnell, ebenso wie Gray, schon seit 4 Jahren ein Ventil mit

Differentialkolben oder Differentialventil angewendet,

welches in Fig.

9 Taf. 15 dargestellt ist. Dasselbe hat den Vorzug, daſs keine besonderen

Luftleitungsröhren zu seiner Ingangsetzung nöthig sind; es wird einfach in das

Hauptwasserleitungsrohr an Stelle des gewöhnlichen Alarmventiles eingeschaltet.

Das Ventil A hat den 5 fachen Querschnitt des Ventiles

B. Hat man also das Wasser aus dem Röhrensysteme in

dem Gebäude abgelassen, so braucht der Luftdruck in dem Röhrensysteme nur etwas mehr

als ⅕ des Wasserdruckes zu betragen, um das Ventil geschlossen zu halten. Löst sich

nun bei einem Brande eine Brause, so senkt sich die elastische Scheibe G in Folge des verminderten Druckes in den Röhren, das

durch einen Hebel mit G verbundene Ventil H öffnet sich dadurch und gestattet den Zutritt des

Wassers zu der unteren Seite des Ventiles A in dem

Räume F, wodurch sich das Ventil A sofort öffnet. Das Wasser strömt nun der Brandstelle

zu., indem gleichzeitig mittels des Hebels I (Fig. 11 Taf.

15) der Alarmapparat in Thätigkeit gesetzt wird. Der linke Arm des Hebels I umfaſst mit seinem gabelförmigen Ende einen lose in

ein entsprechendes Loch des festen Armes L gesteckten

Knopf K, an welchem die zu dem Ausschaltehaken des

Läutewerkes führende Kette angehängt ist. Hebt sich also beim Oeffnen des Ventiles

A der rechte Arm des Hebels I, so wird der Knopf K aus seinem Loche

gezogen, die daran hängende Kette wird schlaff und das Läutewerk beginnt seine

Thätigkeit. Das mit dem Räume F durch einen Rohransatz

verbundene kleine Ventil C ist im gewöhnlichen Zustande

der Ruhe offen, damit das Wasser, welches etwa an dem Ventile vorbei sickert,

ablaufen kann, ohne in die mit Luft gefüllten Röhren zu treten. Beim Zutritte von

Wasser unter Druck durch das Ventil H in den Raum F schlieſst sich das Ventil C dann von selbst. Das Ventil D dient dazu,

um das Wasser beim Antritte des Winters aus dem Röhrensysteme abzulassen, und steht

gleichzeitig mit der Luftdruckpumpe in Verbindung. Das Ventil D ist das Hauptabsperrventil, wodurch nach einem Brande

das Wasser abgesperrt wird, bis die etwa gelösten Brausen ersetzt sind. Die

Druckverminderung in der Brausenleitung, bei welcher sich das Doppelventil öffnet,

läſst sich durch das verstellbare Gewicht O, welches

die Scheibe G mittels des Verbindungshebels für das

Ventil H belastet, leicht regeln.

Die gegebene Schilderung der Thätigkeit gilt für das Ventil, wenn es nur für

Luftdruck gebraucht wird.

Das Ventil kann aber auch angewendet werden, wenn das Hauptrohr an die städtische

Wasserleitung angeschlossen ist, wo also im Laufe des Tages der Druck in der Leitung

bedeutenden Schwankungen unterworfen ist. In diesem Falle steht das Wasser auch über

dem Ventile A, welches aber vermöge seiner gröſseren

Fläche den Druckschwankungen unter dem Ventile B

widerstehen kann, ohne sich zu öffnen und unnütz Lärm zu verursachen. In diesem

Falle hat man noch ein kleines Rohr mit einem Hahne E,

welcher die Unterseite von B mit der Oberseite von A verbindet. Das Rohr kann etwa 13mm lichte Weite, der Hahn E aber nur 3mm Durchgang haben. Dieser

kleine Hahn genügt, um die Druckschwankungen unterhalb B mit dem Drucke in dem Röhrensysteme des Gebäudes auszugleichen, wenn

diese Schwankungen, wie gewöhnlich in Städten, allmählich während des Tages

stattfinden. Oeffnet sich nun in diesem Falle eine Brause, so senkt sich in Folge

des verminderten Druckes die elastische Scheibe G und

öffnet das Ventil H, wodurch das Wasser von N aus Zutritt in den Raum F erlangt und das Ventil A sich wie im ersten

Falle öffnet. Bei Anwendung dieses Doppelventiles ist also keine besondere

Luftleitung nöthig wie bei Gray's Ventil und die

Brausen selbst ersetzen die von Gray benutzten

Metallpfropfen.

Ferner hat Grinnell seit 2 Jahren es nicht mehr für

nöthig gefunden, diese Doppelventile bei Luftdruck anzuwenden, sondern braucht dazu

das gewöhnliche Alarmventil, dessen Einrichtung aus

Fig. 7,

8 und 10 Taf. 15

hervorgeht. Die Brausenleitung wird im Winter von Wasser entleert und dann Luft

hineingepreſst, bis sie einen höheren Druck als das Wasser besitzt. Das Alarmventil

bleibt dann durch den höheren Luftdruck geschlossen, bis sich eine Brause öffnet.

Die zusammengepreſste Luft strömt nun aus und das Ventil öffnet sich sofort, um das

Wasser in die Brausenleitung treten zu lassen. Die Verbindung dieses Ventiles mit

dem Alarmapparate oder Läutewerke ist dieselbe, wie vorhin angegeben und aus Fig. 7 und 10 vollkommen

ersichtlich. Diese letztere einfache Einrichtung mittels des gewöhnlichen

Alarmventiles hat Grinnell in den zwei vergangenen

Wintern mit vollständigem Erfolge an mehreren Stellen angewendet.

Tafeln