| Titel: | Neuerungen an Spülvorrichtungen für Abtritte, Kanäle u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 231 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Spülvorrichtungen für Abtritte,

Kanäle u. dgl.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

255 S. 416.)

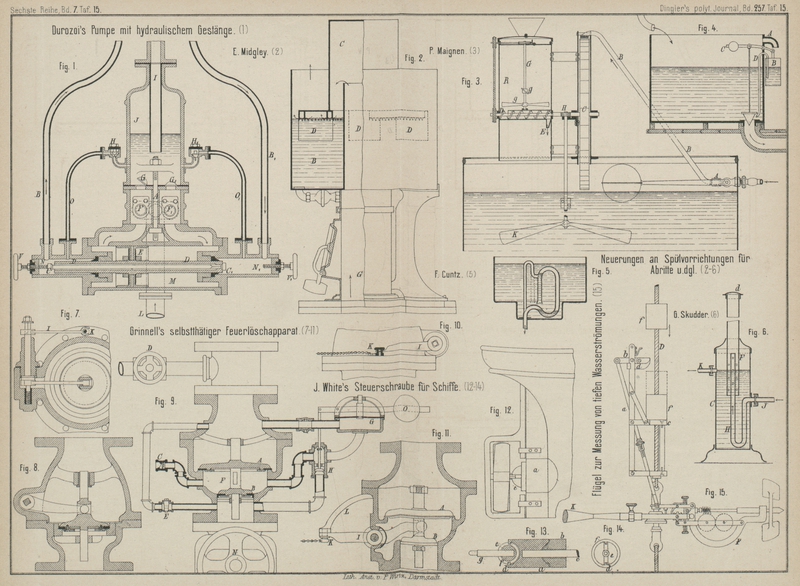

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Neuerungen an Spülvorrichtungen für Abtritte, Kanäle u.

dgl.

Im Engineer, 1885 Bd. 59 S. 296 ist eine für Abzugskanäle bestimmte Spül Vorrichtung beschrieben,

welche bezweckt, in bestimmten Pausen eine gröſsere

Menge Wasser in die Kanäle einzuführen und dadurch die in denselben abgelagerten

Sinkstoffe fortzuspülen. Die Vorrichtung Fig. 4 Taf. 15 besteht aus

einem Behälter, in welchen oben ein enges Zufluſsrohr mündet, am Boden aber ein

weites Abfluſsrohr eingesetzt ist. Als Zuleitung kann unter Umständen das von der

Dachrinne kommende Regenrohr dienen. Das Abfluſsrohr wird durch ein Kegelventil

verschlossen, welches mit einem Gewichtshebel in Verbindung steht, an dessen anderem

durch die Behälterwandung hindurchreichenden Ende ein kleines Gefäſs B hängt; über letzterem ist der Behälter mit einem

Ueberlaufrohre A versehen. Auſserdem wird die

Behälterwand noch von einem kleinen Heber D

durchdrungen, welcher mit dem kürzeren Schenkel in das Gefäſs B hineinreicht, ohne dasselbe jedoch an seiner Auf- und

Abbewegung zu hindern. Der längere Schenkel dieses Hebers reicht bis zu dem

Abfluſsventile. Ist der Behälter leer, so schlieſst sich das Ausfluſsventil in Folge

seines Eigengewichtes und des Hebelgewichtes C. Dieser

Zustand bleibt unverändert, bis der Behälter sich aus dem Zufluſsrohre gefüllt hat

und Wasser anfängt, durch das Ueberlaufrohr A in das

Gefäſs B zu flieſsen; letzteres wird dann schwerer als

das Gewicht von Ventil und Hebel, so daſs das Ventil geöffnet wird. Der Behälter

entleert sich dann schnell. Ist dies geschehen, so saugt der Heber D das Wasser aus dem Gefäſse B heraus, letzteres wird dadurch wieder leichter und das Ventil schlieſst

sich. Es wiederholt sich dann der beschriebene Vorgang beständig.

Der Heberspülapparat von Friedr.

Cuntz in Karlsbad (* D. R. P. Nr. 29984 vom 21. Juni 1884) besteht aus

einem Heber, welcher durch eine S-förmige Aufbiegung am

Boden des Spülbehälters einen Wasserverschluſs bildet (vgl. Fig. 5 Taf. 15). Kurz vor

dem Scheitel dieses Hebers zweigt von dem kürzeren Schenkel desselben ein Lockheber

von kleinerem Durchmesser ab, welcher in den längeren Schenkel des groſsen Hebers

unterhalb des Wasser Verschlusses einmündet und dessen Scheitel denjenigen des

groſsen Hebers überragt. Steigt nun der Wasserspiegel in dem Spülbehälter bis über

den Scheitel des groſsen Hebers, so findet gleichwohl ein Ueberlaufen desselben

nicht statt, da die im Inneren des Hebers eingesperrte Luft nicht zu entweichen

vermag. Das weitere Steigen des Wassers im Behälter setzt nunmehr den kleinen Heber

in Thätigkeit, welcher im Vereine mit der mäſsig verdichteten Luft im Inneren des groſsen

Hebers den Wasserverschluſs bricht, worauf der groſse Heber in Thätigkeit tritt und

die rasche Entleerung des Spülbehälters bewirkt. Der kleine Heber hat einen

doppelten Zweck: einmal dient derselbe als Lockheber und bewirkt das Brechen des

Wasserverschlusses; dann aber ist seine Verbindung mit dem kürzeren Schenkel des

groſsen Hebers das Mittel, den letzteren so lange mit der äuſseren Luft in

Verbindung zu halten, bis der Wasserstand im Behälter nur wenig mehr von dem

Scheitel des groſsen Hebers abstellt. Durch diese Anordnung wird die Verdichtung der

Luft im Inneren des groſsen Hebers in den nöthigen Grenzen gehalten, einerseits dem

Ueberlaufen des Wasserverschlusses vorgebeugt, andererseits der groſse Heber nach

vollendeter Spülung sofort auſser Thätigkeit gesetzt.

Denselben Zweck würde auch eine kleine, im vorliegenden Falle etwa 30mm unterhalb der Ueberlaufkante im kürzeren

Schenkel des Haupthebers angebrachte Oeffnung erfüllen, welche so klein ist, daſs

sie die Thätigkeit des groſsen Hebers nicht wesentlich beeinfluſst: der Lockheber

müſste dann die punktirte Form erhalten. Zweckmäſsig jedoch wird diese Oeffnung im

kürzeren Schenkel des Haupthebers durch Abzweigen des Lockhebers hergestellt, eine

Anordnung, bei welcher während der Spülung auch bei fallendem Wasserspiegel im

Spülbehälter das Eindringen von Luft in den groſsen Heber vermieden wird. (Vgl. auch

Cuntz's Apparat * D. R. P. Nr. 32035 vom 23.

Oktober 1884.)

Zum Mischen von Spülwasser mit desinficirenden

Substanzen gibt Georg Skudder in London (* D.

R. P. Nr. 31369 vom 20. November 1884) die in Fig. 6 Taf. 15 skizzirte

Vorrichtung an. Dieselbe besteht aus einem Blechcylinder C, in welchen bei J das Spülwasserrohr

einmündet; letzteres setzt sich innerhalb des Behälters bis auf den Boden desselben

noch fort, biegt sich dort nach oben um und steigt dann bis zur Decke des Behälters

C hoch. Der aufsteigende Theil H des Zufluſsrohres ist an seinem Ende geschlossen und

ragt mit dem oberen Theile in eine Büchse F, welche

durch die Decke des Behälters hindurchtritt und oben mittels eines verschraubten

Deckels d zu verschlieſsen ist. Das Rohr H hat nun in seiner Biegung einige gegen den Boden des

Behälters C gerichtete und in seinem in der Büchse F gelegenen Theile zahlreiche Oeffnungen; ebenso ist

der Mantel der Büchse F durchlocht. Diese Büchse ist

mit den langsamen löslichen desinficirenden Stoffen gefüllt. Das Abfluſsrohr für das

Spülwasser liegt bei K. Strömt nun Wasser durch die

Vorrichtung, so löst es gewisse Mengen von dem in der Büchse F vorhandenen Desinfectionsmittel und führt sie durch die Mantelöffnungen

von F in den Behälter C

nach dem Abfluſsrohre K. Etwa auf den Boden von C niederfallende Theile werden durch die dort

auftretenden Strahlen aufgewirbelt und ebenfalls durch K abgeführt.

Bei dem demselben Zwecke dienenden Apparate von P. A.

Maignen in London (* D. R. P. Nr. 31069 vom 7. August 1884) tritt das

Spülwasser oder das

reinigende Wasser durch den Schwimmerhahn A (Fig. 3 Taf. 15)

und das Rohr B auf das kleine Schaufelrad C. Dieses wird dadurch umgetrieben und setzt durch

unmittelbare Uebertragung die Förderschraube D und

durch endlose Schnur- und Schneckenrad-Uebersetzung die mit 4 Flügeln g versehene Rührwelle G in

Bewegung. Dadurch wird das im Behälter R befindliche

Desinfectionsmittel während seiner Auflösung fortwährend in Bewegung erhalten. Die

Lösung wird dann am Boden des Behälters R mittels der

in einer Röhre liegenden Schraube D in die darunter

liegende Abtheilung E gebracht, aus welcher sie in die

Spül- oder in die zu reinigende Flüssigkeit gelangt. Dabei besorgt ein ebenfalls von

dem Schaufelrade C mittels Schneckengetriebe H umgedrehter Flügel K

eine innige Versmischung der Desinfectionslösung mit dem Spülwasser.

Die Gasabzugsvorrichtung für Straſsenkanäle u. dgl. von

E. Midgley in London (* D. R. P. Nr. 30882 vom 1.

Oktober 1884) besteht aus einem mit Wasser gefüllten ringförmigen Behälter B (Fig. 2 Taf. 15), welcher

von dem senkrechten Stutzen G des Straſsenkanales

getragen wird. In diesem Behälter B schwimmt eine von

Schwimmern D unterstützte Glocke C, so daſs die Gase nur unter Hebung der letzteren ins

Freie entweichen können. Dabei treten sie durch die von den ausgezackten unteren

Rändern der Glocke gebildeten Oeffnungen, so daſs sie in starker Vertheilung in

vielen einzelnen Strahlen mit dem Wasser in Berührung kommen. Da nun letzteres mit

desinficirenden Stoffen gemischt ist, so soll eine Unschädlichmachung der Kanalgase

bewirkt werden.

Um Ratten u.s.w. den Eintritt in die Wohnungen von den

Straſsenkanälen durch den Hauskanal zu verwehren, ordnet J.

Weiner in Wien (* D. R. P. Nr. 29174 vom 6. April 1884) in dem

Abfluſskanale nach der Straſse ein senkrecht stehendes und oben mit einer Platte

bedecktes Flügelrad an, so daſs der Kanal abgeschlossen wird. Den Durchgang der

Abwässer gestatten kleine, in den Flügeln angebrachte Oeffnungen, durch welche die

Ratten nicht schlüpfen können. Sollten sich die Sinkstoffe vor dem Rade abgelagert

haben und den Durchgang der Abwässer verhindern, so dreht man das Rad mittels seiner

bis zur Bodenfläche verlängerten Spindel einige Mal um. Bei Ausbesserungen des

Kanales kann man das Flügelrad ganz herausheben.

Tafeln