| Titel: | Guggemos' elektrische Controle der Stellung der Eisenbahnweichen. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 278 |

| Download: | XML |

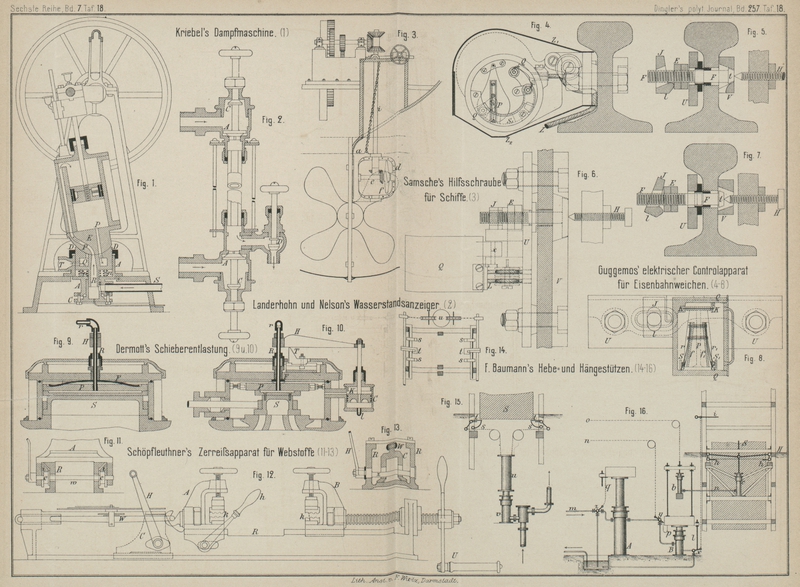

Guggemos' elektrische Controle der Stellung der

Eisenbahnweichen.

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Guggemos' elektrische Controle für Eisenbahnweichen

Der Telegrapheninspector Guggemos der französischen

Nordbahn hat eine Einrichtung zur elektrischen Controle der Stellung der Weichen auf

Eisenbahnen angegeben, welche seit dem 10. November 1884 auf dem Nordbahnhofe in

Paris an der am meisten in Anspruch genommenen Weiche angebracht ist und sich hier

und ebenso in Amiens, Lille u.s.w. nach den Annales

industrielles, 1885 Bd. 2 S. 23 als besonders dauerhaft bewährt hat.

Die in Fig. 4

bis 8 Taf. 18

dargestellte Contactvorrichtung in diesem Controlapparate besteht aus einem Pendel

P (vgl. Fig. 4), welches innerhalb

einer cylindrischen Büchse Q (Fig. 4 und 8) an der wagerechten

Achse K aufgehängt ist; an jeder flachen Seite des

Pendels ist eine Contactfeder r bezieh. r1 angebracht, welche

am unteren Ende mit einer Metallkugel b bezieh. b1 versehen ist und mit

dieser durch eine zweite

Feder f bezieh. f1 gegen eine kreisbogenförmige Platte S bezieh. S1 angepreſst wird. Die Federn r und r1 stehen durch die durch P hindurchgehenden Bolzen in metallischer Verbindung mit einander. Die

Platten S und S1 sind gegen einander isolirt und jede durch einen

Draht mit einer der beiden Klemmschrauben verbunden, an denen die telegraphische,

nach einer elektrischen Klingel führende Signalleitung L endet; die Platte S1 ist ganz aus Metall, die Platte S jedoch ist gegen b hin

nur auf eine gewisse Bogenlänge metallisch, von einem bestimmten Punkte ab dagegen

mit einer Platte aus isolirendem Materiale belegt. Der Stromkreis ist daher

innerhalb der Büchse Q geschlossen, so lange die Kugel

b an der Platte S

selbst liegt, und unterbrochen, so lange b die

isolirende Belegung von S berührt.

Die Büchse Q ist nun ihrerseits mittels einer

wagerechten Achse x an einer an die Eisenbahnschiene

angeschraubten Platte U aufgehängt und trägt hinter dem

die Aufhängung vermittelnden Gelenke noch ein Ansatzstück J mit dem Anschlage l. Durch ein Loch in J geht, wie der in Fig. 5 und 7 gegebene Schnitt ersehen

läſst, der Bolzen F frei hindurch, dessen Kopf t in ein Loch der Platte V

hineinragt, welche zugleich mit U, aber auf der

entgegengesetzten Seite, an die Schiene angeschraubt ist und dieselbe Länge wie U hat. Sich selbst überlassen, wird sich also die

Büchse Q durch ihr Eigengewicht so weit um ihre Achse

drehen, bis sie mit dem Anschlage l gegen die

Stellmutter E auf dem Bolzen F trifft, welche durch eine Gegenmutter in ihrer Stellung gesichert wird.

Von der Stellung der Büchse hängt aber weiter die Lage des Pendels P ab, dessen Achse K bei

der Drehung der Büchse Q auf einem Kreisbogen

fortrückt, während P selbst beständig lothrecht hängt,

so daſs je nach der Gröſse der Drehung der Büchse die Kugeln b und b1 die

Platten S und S1 an verschiedenen Stellen berühren. Die eben

erwähnte Stellung wird die Büchse Q einnehmen, während

die Weichenzunge sich in ihrer gröſsten Entfernung von ihrer Zwangsschiene befindet,

wie dies in Fig.

5 dargestellt ist. Wird dagegen bei Umstellung der Weiche die Zunge an die

Zwangsschiene heranbewegt, so wirkt die Schraube H auf

den Kopf t des Bolzens F

und letzterer hebt in der aus Fig. 7 ersichtlichen Weise

mittels des Anschlages l die Wüchse Q, deren Platten S und S1 dabei an den Kugeln

b und b1 weiter rücken. Bei dieser Umstellung können sich

die durch den Bolzen F hervorgebrachten Stöſse nur in

sehr geringem Maſse auf die Contactvorrichtung übertragen.

Es ist leicht, die Einstellung so zu bewirken, daſs bei einer beliebig Weinen Drehung

der Büchse die Kugel b vom leitenden zum nichtleitenden

Theile der Platte übergeht, den Strom schlieſst und unterbricht oder umgekehrt.

Gewöhnlich stellt man auf 4mm, d.h. man sorgt

dafür, daſs der Stromkreis geschlossen wird, wenn die Zunge noch 4mm Abstand von der Schiene hat. Die Stellung

erfolgt dazu so, daſs man erst die Zunge mit der Zwangsschiene in Berührung bringt und nun die Stellschraube

nach Lüftung der Gegenmutter so stellt, daſs eine Marke an der bogenförmigen Platte

und am Pendel einander gegenüber stehen, was anzeigt, daſs eben die Kugel b sich auf der Grenzlinie des isolirenden und leitenden

Theiles von S befindet und die Einstellung auf weniger

als 1mm genau ist. Dann macht man mit der

Stellschraube, deren Ganghöhe 1mm beträgt, 3

Umdrehungen und hat eine Einstellung auf 4mm

genau.

Zu erwähnen ist noch, daſs die Büchse Q nebst Zubehör in

eine Zinkkapsel eingeschlossen ist, welche aus zwei Theilen Z1 und Z2

besteht und in der in Fig. 4 angedeuteten Weise

an der Platte U befestigt ist; der obere Theil Z1 greift über den

unteren Theil Z2

über.

Tafeln