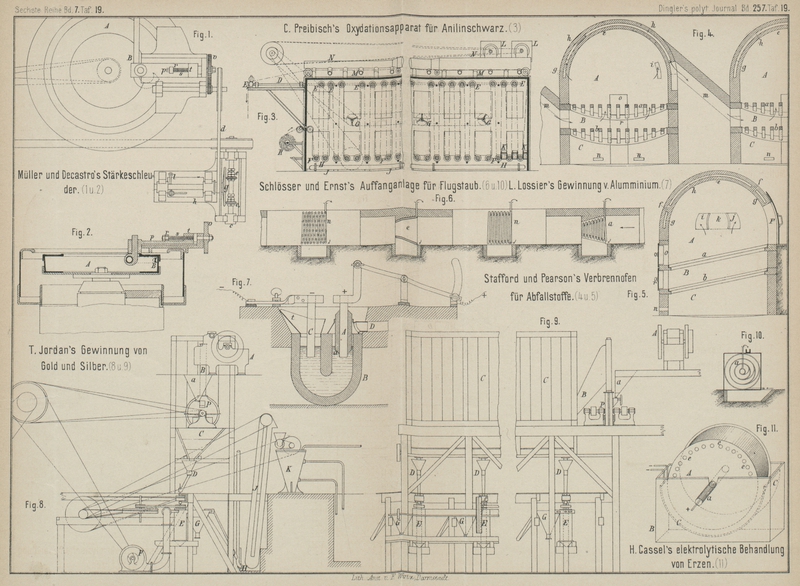

| Titel: | C. Preibisch's Oxydationsapparat zur Erzeugung von Anilinschwarz auf Geweben. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 288 |

| Download: | XML |

C. Preibisch's Oxydationsapparat zur Erzeugung

von Anilinschwarz auf Geweben.

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

C. Preibisch's Oxydationsapparat für Anilinschwarz.

Man kennt zur Zeit drei verschiedene Methoden der Anilinschwarzfärberei.

Bei der älteren, hauptsächlich beim Zeugdrucke angewendeten, erfolgt die Entwickelung des Schwarz in sogen.

Oxydationsräumen, d. s. Kammern, in welchen die mit der Druckfarbe bedruckte Waare,

nachdem in einem Trockenkasten die Druckfarbe sehr schnell aufgetrocknet worden ist,

aufgehängt wird und die Oxydation nach bestimmten, durch den Grad der Trockenheit

bezieh. der Feuchtigkeit geregelten Vorschriften vor sich geht. Dieses Verfahren in

der sogen. „Hänge“ eignet sich jedoch nur zur Entwickelung von Mustern, kann

aber nicht Anwendung finden, sobald man den Baumwollstoff im Grunde schwarz färben

will; denn in diesem Falle bleiben überall da, wo das

Gewebe nicht vollkommen gleichmäſsig gespannt der Luft ausgesetzt ist, in demselben

lichtere Streifen, welche bei der weiteren Behandlung nicht mehr zu entfernen sind

(vgl. 1883 248 84).

Man ist deshalb für diejenigen Fälle, wo es sich um die

Herstellung eines schwarzen Grundes handelt, bald zu einem anderen zweiten Verfahren

übergegangen, bei welchem das Schwarz in einem Dampfkasten entwickelt und die gebeizte Waare nur durch Dämpfen, ohne daſs

dieselbe dabei einem Trocknen unterliegt, oxydirt wird (vgl. 1881 241 311. 1880 237 465. 1879

234 421). Dieses durch Dämpfen erzielte Anilinschwarz

steht indessen in Bezug auf Schönheit und Reinheit der Farbe dem durch Oxydation an

der Luft erzeugten bedeutend nach.

Die dritte, jetzt fast allgemein zum Färben der Baumwollgarne im

Strange sowohl, als in Ketten angewendete Methode beruht auf der Benutzung eines Metallsalzes, gewöhnlich chromsauren Kalis, als

Vermittler der Oxydation bei dem Prozesse der Bildung des Anilinschwarz (vgl. 1884

251 * 425. 1882 244 157).

Dieses Verfahren ist aber zum Schwarzfärben von Geweben nicht verwendbar; denn

abgesehen davon, daſs es sehr schwierig ist, hierbei gleichmäſsig gefärbte Waare zu

erhalten, färbt dieses Anilinschwarz beim Reiben ab, da es nicht vollkommen auf der

Faser haftet. Hieraus geht hervor, daſs das durch Oxydation erzeugte Schwarz,

welches auch nicht im geringsten abfärbt, jedes andere Anilinschwarz in Bezug auf

Güte bedeutend übertrifft.

Man ist deshalb in letzter Zeit auch beim Färben von Geweben

wieder mehrfach auf das ursprüngliche Verfahren zurückgekommen. Wie aber erwähnt,

ist hierbei nach der bisherigen Methode das Streifigwerden der Waare nicht zu

vermeiden; dann knüpfen sich an dieses Arbeitsverfahren aber auch noch zwei weitere,

sehr bedenkliche Uebelstände: Einmal ist das Arbeiten in den Oxydationskammern ein

sehr beschwerliches, weil die hierselbst sich entwickelnden Chlor haltigen Gase

äuſserst nachtheilig und gesundheitsschädlich auf die Arbeiter wirken, und dann

erleiden die Gewebe, welche längere Zeit in dieser mit Chlor geschwängerten

Atmosphäre hängen müssen, auch eine ziemlich starke Einbufse an ihrer

Haltbarkeit.

Diese Mängel und Uebelstände sollen nun mit Hilfe des von C.

A. Preibisch in Reichenau bei Zittau (* D. R. P.

Kl. 8 Nr. 32079 vom 17. December 1884) angegebenen Apparates beseitigt werden. Der

Trocken- und

Oxydationsprozeſs findet dabei in einem langen Kasten statt, durch welchen das mit

der Beize getränkte Gewebe in durchweg gleichmäſsig gespanntem Zustande und auf

langem, lothrecht auf- und absteigendem Wege hindurchgeführt wird. Das Innere des

Apparates wird durch ein Heizrohrsystem auf einer bestimmten Temperatur (etwa 44 bis

50°) erhalten und die sich entwickelnden Dämpfe und Gase werden auf der ganzen Länge

des Kastens gleichmäſsig abgesaugt. Das Trocknen und Oxydiren der Beize findet in

dem vorderen Theile des Kastens statt und strömt hierzu beständig frische Luft von

etwa 25° von unten in diesen Theil des Kastens bezieh. zwischen den Gewebezug ein.

Sobald die so getrocknete und oxydirte Waare in den hinteren, vollständig

geschlossenen Theil des Apparates gelangt, beginnt sie sich zu färben. Am Ende des

Kastens befinden sich zwischen dem Gewebezuge einige Wasserbehälter, welche dort für

die oxydirte Waare eine feuchte Atmosphäre schaffen, was für den guten Ausfall des

Schwarz von groſsem Vortheile ist. Die Waare verläſst alsdann den Kasten, wird über

denselben hinweg nach vorn bis vor den Kasten geführt und dort abgelegt.

Der in Anwendung kommende, in Fig. 3 Taf. 19

dargestellte Apparat besteht zweckmäſsig aus einem eisernen Gestelle, welches mit

einer Holzwandung ausgekleidet, jedoch an den Längsseiten abwechselnd mit Fenstern

und Thüren versehen ist, damit man den Gang des Prozesses beobachten bezieh. überall

zu der Waare gelangen kann. Auf dem Boden befindet sich ein Heizrohrsystem H. Dicht über demselben ist eine Reihe loser Walzen F und unmittelbar unter der Decke, um den

Walzendurchmesser zu ersteren versetzt, eine zweite Gruppe von Walzen E gelagert, welche letzteren auf ihren Zapfen an dem

einen Ende auſserhalb des Kastens durchweg gleich groſse Kegelräder tragen, die

durch eine mit entsprechend angeordneten Kegelrädern versehene angetriebene Welle

D in gleichmäſsige Umdrehung versetzt werden.

Das mit der Beize durchtränkte Gewebe ist auf einen Haspel R aufgewickelt, welcher am vorderen Ende des Kastens in

entsprechende Stützen gelegt wird. Durch einen in der Stirnwand des Kastens

befindlichen Schlitz wird das Gewebe in den Kasten eingeführt und abwechselnd über

die losen unteren und festen oberen Haspeln gezogen. In Folge der gleichmäſsigen

Drehung sämmtlicher oberen Walzen E geht die Waare in

gleichmäſsigem Gange und in durchweg gleich gespanntem Zustande auf und ab und wird

durch das von der Welle D mitbetriebene Walzenpaar E1 aus dem Kasten

gezogen.

Im Inneren des Kastens wird durch das Heizrohrsystem eine

Temperatur von 44 bis 50° innegehalten. Damit nun das Trocknen der Waare bei dieser

verhältniſsmäſsig niedrigen Temperatur möglichst rasch von statten geht, steht das

Innere des Apparates mit zwei Saugern L in Verbindung,

welche die Luft beständig abziehen. Das Nachströmen frischer Luft findet durch

Oeffnungen J statt, welche im vorderen Theile des

Kastens in den Seitenwandungen desselben am Boden angebracht sind. Um diese

nachströmende Luft im Inneren möglichst gleichmäſsig zu vertheilen und unmittelbar

an das Gewebe anzufächeln, sind in der Maschine noch mehrere Flügel G angeordnet. Da übrigens in dem Arbeitsraume, aus

welchem die nachströmende Luft entnommen ist, die Temperatur stets auf etwa 25°

erhalten wird, geht der Trockenprozeſs der Waare im Inneren der Maschine sehr rasch

von statten. Um nun die Chlor haltigen Gase, welche während des Trocknens bei der

durch den Luftstrom gleichzeitig bewirkten Oxydation der Beize entstehen und das

Gewebe angreifen, wenn sie längere Zeit auf dasselbe einwirken, möglichst rasch aus

dem Inneren des Apparates zu entfernen, sind von dem gemeinsamen Hauptsaugrohre N der beiden Sauger L

zahlreiche Zweigrohre M abgezweigt und diese

gleichmäſsig über die ganze Länge des Kastens an der Decke vertheilt.

Sobald die Waare etwa ⅔ des

Kastens durchzogen hat, ist sie vollständig trocken und die Oxydation der Beize vor

sich gegangen, so daſs die Waare sich nun zu färben beginnt. Da es erfahrungsgemäſs

für den guten Ausfall des Schwarz von Bedeutung ist, daſs die Farbenentwickelung in

einer feuchten Luft stattfindet, so ist dieses Ende des Apparates zunächst am

unteren Rande vollständig geschlossen, so daſs hier keine Luft mehr eindringen kann,

und dann sind mehrere Behälter K mit Wasser angeordnet,

durch dessen Verdunstung ein hinreichender Feuchtigkeitsgrad herbeigeführt wird.

Die Waare tritt schlieſslich am oberen Ende aus dem Apparate

heraus und wird nun über Führungswalzen über den ganzen Apparat hinweg nach vorn

geleitet, wobei sie wieder vollständig trocknet und abkühlt, um hier in geeigneter

Weise abgelegt zu werden.

Um den Apparat mit gleich gutem Erfolge sowohl für dickere, als

auch für leichtere Waare benutzen zu können, ist ein Vorgelege mit Stufenscheiben

angebracht, so daſs der Gang des Gewebes entsprechend verlangsamt oder beschleunigt

werden kann. Die Breite des Apparates ist für doppelt liegende Waare bemessen und

kann schmale Waare gleichzeitig in zwei Stücken durchgenommen werden. Der Apparat

wird sowohl zum Färben von Baumwollgeweben, als auch von halbwollenen Stoffen

benutzt und sollen auch Versuche mit halbseidener Waare befriedigend ausgefallen

sein.

Tafeln