| Titel: | Apparate zum Concentriren von Schwefelsäure. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 317 |

| Download: | XML |

Apparate zum Concentriren von

Schwefelsäure.

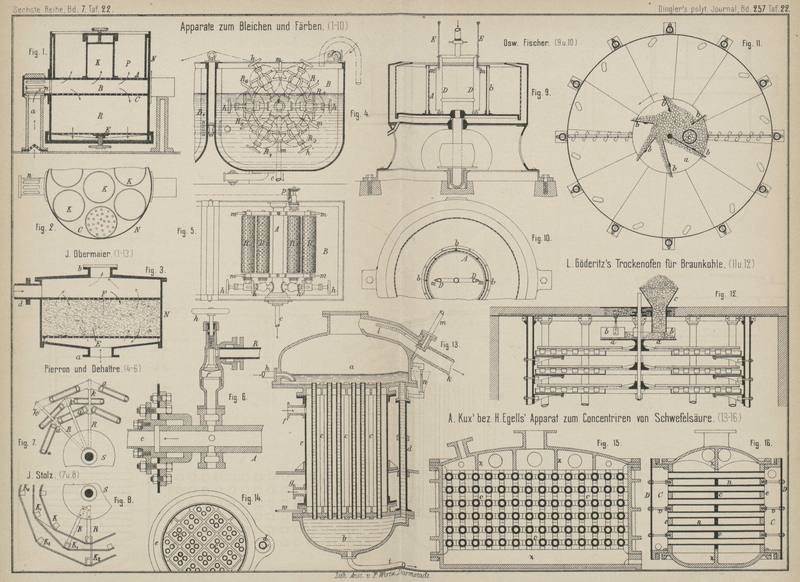

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Apparate zum Concentriren von Schwefelsäure.

A. Kux in Berlin (* D. R. P. Nr. 31277 vom 8. Juni 1884)

empfiehlt, zur Concentration verdünnter Schwefelsäure – namentlich der in

Eismaschinen (vgl. Windhausen 1884 252 * 367) gebrauchten –, dieselbe durch Röhren zu leiten, welche

von Dampf umgeben sind. Der Ober- und der Untertheil a

und b (Fig. 13 und 14 Taf. 22)

des Concentrationsapparates sind zu diesem Zwecke durch Bleiröhren c mit einander verbunden. Durch diese Röhren sowie

durch das je nach den Verhältnissen anzubringende Verbindungsrohr d kann die im Apparate befindliche verdünnte Säure frei

kreisen. Das System von Röhren c ist von einem Mantel

e umschlossen, so daſs, wenn durch das Rohr f gespannter Kesseldampf ein- und durch g wieder abgeführt wird, eine bedeutende Erwärmung der

Säure und somit eine Entfernung des absorbirten Wassers stattfindet. Durch die

Rohrleitung h wird die verdünnte Säure zu- und durch

die Leitung i die concentrirte Säure abgeführt.

Durch die im höchsten Punkte des Apparates ausmündende Leitung k entweichen die Wasserdämpfe. Die etwa mitgerissene

Säure wird durch eine Brause Z, welcher in dem Rohre

m Wasser zugeführt wird, niedergeschlagen. Durch

eine kleine Rohrleitung tu, welche in einen Condensationstopf mündet, wird das im

Inneren des Heizkörpers sich ansammelnde Niederschlagswasser abgeleitet. Das

Säurestandglas n ist, um beim etwaigen Bruche des

Glases ein Ausflieſsen der Säure zu verhüten, von einem Bleitrichter umgeben.

Nach H. Egells in Berlin (* D. R. P. Nr. 31620 vom 14.

Februar 1884) ist der zur Concentration von Schwefelsäure oder anderen ätzenden

Flüssigkeiten bestimmte Apparat von Röhren n (Fig. 15 und

16 Taf.

22) durchzogen, welche beiderseits in die Kammern C

münden, wovon die eine mit dem Dampfkessel, die andere mit einem Dampfwasserableiter

verbunden ist. Die von Säure berührten Flächen des aus Hartblei hergestellten

Apparates sind mit Weichblei überzogen, während die Auſsenwände D aus Schmiedeisen bestehen können. Zwischen diesen

Wänden D und den Rohrwänden e ist eine Verbindung durch Stehbolzen v

hergestellt, welche so in angegossene Warzen der Wände e eingeschraubt sind, daſs sie nicht durch das Metall hindurchtreten.

Statt der Stehbolzen können aber auch Zwischenwände angebracht werden, welche

einerseits mit den Rohrwänden, andererseits mit den Auſsenwänden verschraubt und so

angeordnet sind, daſs sie den Dampf zu einem Kreisläufe von einer Reihe oder Gruppe

von Röhren zur anderen zwingen.

Wenn die Röhren n so lang ausfallen, daſs sie sich nicht

mehr selbst zu tragen vermögen, so werden dieselben in geeigneten Abständen mit

Ansätzen c versehen, welche so beschaffen sind, daſs

diejenigen des einen Rohres gegen die Absätze der benachbarten bezieh. oberhalb und

unterhalb liegenden Röhren stoſsen. Auſserdem sind im Inneren des Bodens und des

Deckels des Behälters Rippen z angeordnet, welche eine

solche Stellung und Höhe haben, daſs die Ansätze c der

unteren bezieh. der oberen Rohrreihe sie berühren. Die seitlichen Röhren können sich

mit ihren Ansätzen gegen die Seitenwände des Behälters legen.

Tafeln