| Titel: | Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 319 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u.

dgl.

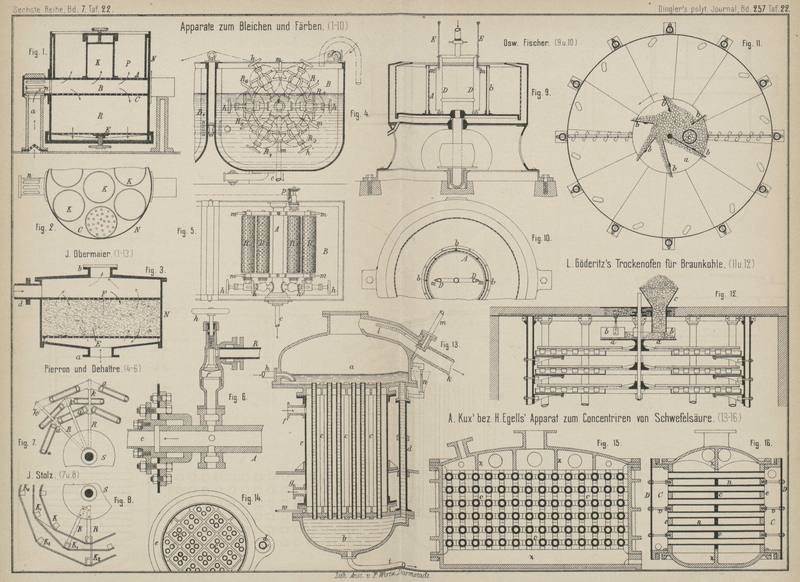

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u. dgl.

Die früher (1884 253 * 126. 254

* 205) beschriebenen Apparate, in Welchen die zu färbenden, zu bleichenden oder zu

waschenden Faserstoffe in zusammengepreſster oder gespannter Lage dem kreisenden

Flüssigkeitsstrome ausgesetzt werden, haben sich rasch in die Praxis eingeführt und

weitere Ausbildungen erfahren.

Zur Erleichterung des Ein- und Auspackens der zu

behandelnden Stoffe hat Jul. Otto Obermaier in

Lambrecht (* D. R. P. Nr. 29345 vom 11. März 1884) seinen Apparat (vgl. 1884 253 *

126) in die Form Fig. 1 und 2 Taf. 22 gebracht, wie

sie besonders zum Färben von Kammzug und loser Wolle in Verwendung kommt. Ein cylindrischer

Kessel N ist durch einen doppelten Siebboden A und C in drei Räume

getheilt. Der mittlere kleinste Raum B erhält einen Rohransatz n, welcher zugleich einen der Zapfen bildet, mit

welchen der Kessel drehbar in einem Gestelle gelagert ist. In die äuſseren Räume R und P werden auf die

Siebböden die zu färbenden Stoffe gepackt und dieselben durch gelochte Deckel E mittels Schrauben fest zusammengedrückt. Beim Färben

von Kammzug werden die einzelnen Spulen in Töpfe K

gelegt und ebenso zusammengepreſst und mehrere solcher Töpfe neben einander in der

in Fig. 2

angedeuteten Weise auf dem Siebboden C befestigt, wozu

derselbe gleich entsprechend eingerichtet, d.h. nur an den von den Töpfen bedeckten

Stellen durchlocht ist. Die Farbflüssigkeit wird, nun durch eine Pumpe in dem hohlen

Gestelle a und durch den Rohransatz n in den Mittelraum B des

cylindrischen Kessels gepreſst und muſs von hier aus ihren Weg durch die Siebböden

und die zusammengedrückten Fasern nehmen, bis sie nach Durchdringung der Siebdeckel

in ihren Behälter zurückflieſst, um denselben Weg immer wiederholt zu machen. Beim

Ein- und Auspacken ist der Kessel leicht durch Drehung in eine entsprechende Lage zu

bringen.

Ein zweiter von Obermaier angegebener Apparat Fig. 3 Taf. 22

mit einem feststehenden Kessel hat nur einen Raum zur Aufnahme der Waare; doch gestattet

derselbe der Farbflüssigkeit, einen Weg nach zweierlei Richtungen zu nehmen, was für

ein gründliches und gleichmäſsiges Durchfärben nur vortheilhaft sein kann. Der mit

dem Siebboden F und dem die Stoffe zusammendrückenden

Siebdeckel E versehene, oben und unten geschlossene

Kessel N erhält an der einen Seite und in den beiden

Deckeln Rohransätze a, b und d. Wird der obere Ansatz b verschlossen und

die Farbflüssigkeit durch d in den Kessel gepreſst, so

nimmt dieselbe ihren Weg durch die Stoffe in der Richtung der ausgezogenen Pfeile.

Schlieſst man dagegen die Zuleitung d und drückt die

Flüssigkeit in dem Rohransatze a in den Kessel, so

nimmt sie bei geöffnetem Ansätze b ihren Weg in der

Richtung der punktirt angegebenen Pfeile.

An seiner Schleudermaschine zum Bleichen und Färben hat

Osw. Fischer in Göppersdorf (* D. R. P. Nr. 29702

vom 5. Juli 1884) eine verbesserte Einrichtung zur Einführung der Flüssigkeiten angebracht. Während bisher die Farb- oder

Bleichflüssigkeit im Inneren des Schleuderkessels durch ein doppeltes Siebrohr

ausströmte, ist jetzt ein doppeltes geschlitztes Rohr vorhanden. Die kleinen Löcher

des Siebrohres verstopften sich sehr leicht und ergaben dann eine ungleiche

Vertheilung der Flüssigkeit. Die Eintheilung des Schleuderkessels durch Siebwände

ist wieder aufgegeben und nur, wie aus Fig. 9 und 10 Taf. 22 hervorgeht,

das innere concentrische Sieb A beibehalten. In

dasselbe reichen die zwei zusammen aus einer Zuleitung gespeisten Rohre D, welche beide einen durch Ausbiegen der Wandung

zugeschärften Schlitz besitzen, durch den die Flüssigkeit in der ganzen Höhe

gleichmäſsig austritt. Zum Reinigen der Schlitze sind kleine, an den Stangen E befestigte Schieber m

vorhanden und kann

dadurch ein Ausstoſsen von Schmutz aus den Schlitzen auch während des Betriebes der

Maschine stattfinden. Weiter sind die Rohre D unten

durch mit Löchern versehene Muttern verschlossen, so daſs sich am Boden der Rohre

nicht so gut Schmutz ansetzen kann, oder solcher sich doch leicht durch Abschrauben

der Muttern entfernen läſst.

Weiterhin hat Osw. Fischer (vgl. * D. R. P. Nr. 31755

vom 6. December 1884) eine zur gleichmäſsigen Durchführung der Flüssigkeiten

nothwendige besondere Befestigung des inneren Siebcylinders

A angegeben. Wird dieser Siebcylinder durch wagerechte Reifen gestützt, so

entstehen diesen entsprechende Streifen in den behandelten Stoffen. Der

Siebcylinder, zu welchem am besten feines Drahtgewebe zu nehmen ist, wird daher von

senkrechten oder noch besser schrägen Streben b von

dreieckigem Querschnitte gestützt, die oben und unten mit ihren Enden an

durchlochten Winkeleisen reifen befestigt sind. Die Construction gestattet auch ein

leichtes Herausnehmen des ganzen Siebcylinders A zu

seiner Reinigung oder beim Einpacken der Waare.

Osw. Fischer benutzt die so eingerichteten

Schleudermaschinen hauptsächlich zum Bleichen und Bläuen von

Kötzern (Cops) und erzielt dabei ein gutes

gleichmäſsiges Product. Von Wichtigkeit bei der Benutzung der Schleudertrommel zum

Bleichen und Färben ist noch, wie sich herausgestellt hat, daſs man dieselbe

abwechselnd nach rechts und links umlaufen läſst.

Zur Ausführung des Rümmelin'schen Verfahrens zum Färben von Bändern und Gespinnsten aus Wolle hat J. Stolz in Roubaix (Erl. * D. R. P. Nr. 29089 vom 26.

Oktober 1883, abhängig von Nr. 27149, vgl. 1884 253 *

129) zwei neue Haspelconstructionen angegeben, um die Fasern in gespannter Lage

durch die Farbflüssigkeit zu führen. Bei dem Haspel für

Garnsträhne (Fig. 7 Taf. 22) sind auf

die an Scheiben S befestigten Stäbe R Klauen k geschoben, um

die Stäbe a zu fassen, um welche die Garnsträhne

geschlungen werden. – Beim zweiten Haspel Fig. 8 Taf. 22 wird das

Band oder Gespinnst auf die an den Stäben R sitzenden Stangen K

gewickelt und werden dann immer neue Stäbe mit Stangen K1 eingeschoben oder Stangen K2 durch besondere

Halter mit den Stäben R verbunden. Die Aufwickelung

wird fortlaufend um die neuen Stäbe vorgenommen, bis das Band oder Gespinnst ganz

aufgenommen ist, und zuletzt das Ende auf der letzten Stange befestigt. Bei beiden

Haspeln haucht bloſs eine Scheibe S mit Speichen

vorhanden zu sein und werden die Stäbe dann in der Mitte gefaſst.

Das von Farmer und Lalance angegebene Verfahren (vgl.

1884 254 * 205) ist ähnlich bei einer von Pierron und Dehaître in Paris (* D. R. P. Nr. 28942 vom

6. März 1884) angegebenen Maschine zum Kochen und Entfetten

von Geweben und Kettengarn angewendet. Es sind ebenfalls Siebcylinder

vorhanden, um welche das Gewebe geschlungen ist, und steht auch das Innere dieser

Siebcylinder mit einer Pumpe in Verbindung, welche beständig die Flüssigkeit ansaugt; doch liegt das

Gewebe nicht einfach um die Siebcylinder und bewegt sich mit diesen durch die

Flüssigkeit, sondern das Gewebe wird ganz um einen

Siebcylinder gewickelt, welcher eine längere Zeit in Ruhe in dem Färbe- oder

Entfettungsbade verbleibt, wobei beständig ein Durchsaugen der Flüssigkeit

stattfindet. Zur Zeitersparniſs sind, wie aus Fig. 4 und 5 Taf. 22 hervorgeht,

mehrere Siebcylinder R1

bis R6 sternförmig um

ein gemeinschaftlich mit denselben in Verbindung stehendes, an die Saugleitung c der Pumpe angeschlossenes Rohr A in einer Kufe B

angeordnet. Zwei dieser Siebcylinder stehen dabei immer auſserhalb der Flüssigkeit

und sind dieselben durch in dem entsprechenden Rohrarme sitzende Ventile f (vgl. Fig. 6 Taf. 22), welche

mittels der Handräder h zu bewegen sind, von dem

gemeinschaftlichen Rohre A abgeschlossen. Auf den einen

der auſser der Flüssigkeit befindlichen Siebcylinder B1 wird ein neues Gewebestück

aufgewickelt, während von dem daneben befindlichen Siebcylinder R6 das von der

Flüssigkeit in der Kufe B behandelte Gewebestück

abgezogen wird, um zu weiterer Behandlung auf den entsprechenden freien Cylinder

einer nächsten Kufe B1

aufgewickelt zu werden, oder in die Waschmaschine zu gelangen. Nach Bewerkstelligung

dieser beiden Arbeiten wird der ganze Stern mit den Siebcylindern durch Handhaben

m um 60° weiter gedreht, so daſs nun auf den leer

gewordenen Cylinder ein neues Gewebestück aufgewickelt werden kann, während man

gleichzeitig das aus dem Farbbade getretene Gewebestück wieder abzieht. Diese

Einrichtung gestattet, daſs an jeder Kufe beständig zwei Arbeiter mit dem Aufwickeln

beschäftigt sind, und jedes Gewebestück wird dabei während der dadurch bedingten

Dauer der Behandlung von dem kreisenden Flüssigkeitsstrome genügend durchdrungen.

Zum Aufwickeln des Gewebes wird der betreffende Cylinder von der Transmission aus

umgedreht, indem derselbe durch eine Kuppelung und Kegelräder mit der an den Kufen

entlang liegenden Triebwelle p verbunden wird.

Die Umwickelung des ganzen Gewebestückes um einen Siebcylinder, durch welchen die

Flüssigkeit angesaugt oder nach auſsen gepreſst wird, hat den Nachtheil, daſs die

inneren Umwickelungen mehr von dem Flüssigkeitsstrome durchdrungen werden als die

äuſseren, was eine ungleichmäſsige Durchfärbung oder Entfettung bedingt. Durch die

zu treffende Anordnung zweier Kufen B und B1 hinter einander mit

derselben Flüssigkeit kommt bei der beschriebenen Einrichtung das in der ersten Kufe

auſsen gelegene Gewebeende in der zweiten nach innen, so daſs eine Vertauschung der

inneren und äuſseren Umwickelungen stattfindet, durch welche der angegebene

Nachtheil nahezu aufgehoben werden dürfte. (Vgl. 1879 234

* 192. 1882 245 * 354. 1883 248 * 410.)

Tafeln