| Titel: | Ueber Neuerungen an Wärmemotoren (Heissluftmaschinen mit Wassereinspritzung). |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 341 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Wärmemotoren

(Heiſsluftmaschinen mit Wassereinspritzung).

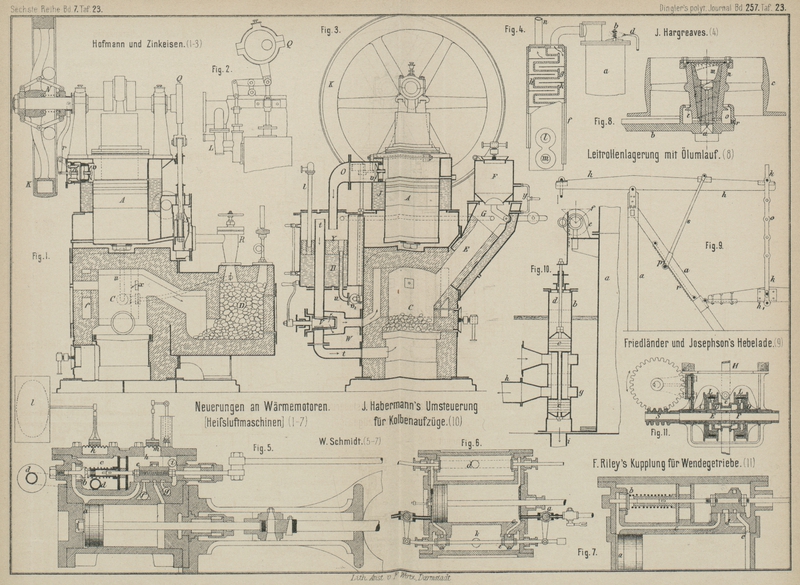

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Ueber Neuerungen an Wärmemotoren.

Die Zuführung von Wasserdampf in die Cylinder von Gas- und Luftmaschinen ist mehrfach

(vgl. Simon 1879 232 * 108)

vorgeschlagen, um durch die Beimengung des Wasserdampfes zur Gemischladung bezieh.

zur heiſsen Luft zunächst eine Herabminderung der entstehenden Wärme zu bewirken und

dann durch Ueberhitzung des Dampfes die höhere Spannung desselben als weitere

Triebkraft zu benutzen. Diese Art der Verwendung von Wasserdampf ist neuerdings

wieder mehr ins Auge gefaſst worden, trotzdem der erwartete Erfolg bei der Simon'schen Dampf-Gasmaschine nicht eingetreten war und

hierdurch die zweckmäſsige Verwendung des Dampfes für diese Fälle überhaupt in Frage

gestellt schien.

In Fig. 1 bis

3 Taf. 23

ist eine Feuerluftmaschine von Hofmann und Zinkeisen in

Zwickau (* D. R. P. Nr. 29887 vom 16. April 1884) dargestellt, bei welcher eine

Dampfzuführung zu genanntem Zwecke stattfindet. Der Dampf wird aber nicht, wie

bisher, in einem besonderen geheizten Kessel o. dgl. erzeugt, sondern unmittelbar

vor seiner Vereinigung mit der heiſsen Luft bezieh, den Feuergasen durch

Einspritzung von Wasser in den Mischraum gebildet.

Die Verbrennungsgase ziehen deshalb von der Feuerung C

in den mit einer porösen, unverbrennlichen Masse angefüllten Raum D, um sich hier mit Dampf zu schwängern und abgekühlt,

aber mit gesteigerter Spannung durch das Ventil R unter

den einfach wirkenden Arbeitskolben A zu gelangen.

Während die Arbeitsgase den Kolben in die Höhe treiben, drückt derselbe die beim

vorhergegangenen Niedergange durch das Ventil v in den

Arbeitscylinder angesaugte Luft durch das Ventil v1 (Fig. 3) in den Behälter

H. Da in den oberen Theil des Arbeitscylinders

behufs Herabminderung der Verdichtungswärme Wasser eingespritzt wird, so gelangt

auch letzteres nach H. Zwischen diesem Behälter H und dem Mischraume D

besteht ein so geringer Ueberdruck, daſs beständig eine geringe Menge Wasser durch

das Ueberlaufrohr u in den Mischraum gedrückt wird. Ein

Schwimmer Y verhindert ein Aufwallen des Wassers, was

durch die stoſsweise Luftzufuhr hervorgerufen werden würde. Die in den Behälter H gepreſste Luft gelangt durch das Rohr t unter den Rost des Feuerraumes C und theilweise durch einen in dem Rohre t angeordneten Hahn V in

das Gehäuse W und aus diesem durch den Kanal f und die Oeffnung x (Fig. 1)

unmittelbar in den Feuerraum C. Diese Theilung der

Luftmenge ist durch Verstellung des Hahnes V zu regeln.

Die durch das Gehäuse W tretende Luft hat sich in dem

Kanäle f vorzuwärmen und dabei einen Theil der Wärme

des Mauerwerkes aufzunehmen.

Die Steuerung am Arbeitscylinder geschieht durch einen einfachen Muschelschieber S, welcher mit entsprechend groſser äuſserer

Ueberlappung versehen ist und durch ein Excenter Q mit

groſser Voreilung betrieben wird, so daſs die Arbeitsgase mit entsprechend starker

Expansion arbeiten. Die Steuerung mittels eines einfachen Schiebers an Stelle der

sonst üblichen Einlaſs- und Auslaſsventile erscheint bei diesem Motor nicht allein

möglich, sondern auch zweckmäſsig, weil die niedrige Temperatur der Arbeitsgase von

etwa 200 bis 250° noch ein Schmieren der Gleitflächen gestattet, andererseits die

Steuerung vollkommen geräuschlos arbeitet.

Das Schwungrad K ist mit Uebergewicht versehen, welches

beim Aufgange des Kolbens gehoben werden muſs, beim Niedergange desselben aber

förderlich wirkt.

Die Regulirung des Motors erstreckt sich auf die Luftzuführung und auf die

Wassereinspritzung. Der Regulator N ist in das

Schwungrad K eingebaut und dreht sich also unmittelbar

mit der Schwungradwelle. Durch die Centrifugalkraft des Regulators, welcher eine

Spiralfeder entgegenwirkt, wird ein Doppelsitzventil o

mittels eines zweiarmigen Hebels r verstellt. Dieses

Ventil o beherrscht den Eintritt der Luft durch das

Saugventil v in der Luftpumpe. Es kann aber auch in dem

Uebertrittsrohre von der Luftpumpe zum Behälter H, also

im Druckraume O angebracht sein bezieh. durch eine

Drosselklappe ersetzt werden. In beiden Fällen wird, je mehr der Motor entlastet

wird, je mehr er also die Neigung hat, schneller zu gehen, um so weniger Luft in die

Luftpumpe gelassen. In Folge verminderter Luftzufuhr nach dem Ofen sinkt die

Spannung der Verbrennungsgase, zumal der Arbeitscylinder mit fester Expansion

arbeitet und die Abnahme der expandirenden Arbeitsgase groſser ist als deren

Erzeugung. Durch eine Zweigverbindung beherrscht der Regulator auch ein Ventil v2 in der Zuleitung des

Einspritzwassers zum Mischraume. Dadurch wird dessen Zufluſs ebenfalls verändert und

im Grenzfalle ganz abgesperrt. Es ist wichtig, die Zufuhr von Luft und

Einspritzwasser in ein gewisses Verhältniſs zu einander zu setzen, was durch

entsprechende Verbindung der beiden Ventile mit der Regulatorhülse zu erreichen ist.

Nimmt die Zuführung der zur Erhaltung der Verbrennung im Ofen nöthigen Luft mit der

Zuführung von Einspritzwasser in einem bestimmten Verhältnisse ab, so ist es

möglich, die Temperatur der Arbeitsgase bei allen Belastungen des Motors nahezu

gleich zu erhalten.

Der Ofen ist mit den nöthigen Verschlüssen zur Entfernung der Schlacken unter und

über dem Roste, zur leichten Auswechselung des Rostes und zur Aussetzung des

Feuerraumes mit Chamottesteinen versehen. Auch der Mischraum D enthält dem entsprechende Flanschverschraubungen. Die Beschaffung des

Wassers erfolgt durch eine kleine, vom Schieberexcenter Q mittels Hebelwerk getriebene Pumpe L (Fig. 2). Diese Pumpe drückt das

Wasser zunächst in die Ummantelung J des

Arbeitscylinders, wobei letzterer sowie die Liderung des Arbeitskolbens kühl

gehalten wird. Von hier aus führt eine Zweigleitung in die Ummantelung des

Füllschachtes E, um diesen erforderlichenfalls zu

kühlen. Aus der Ummantelung des Cylinders tritt das Wasser durch mehrere kleine

Bohrungen in das Innere des Luftpumpencylinders. Die Füllung des Ofens mit

Brennstoff' erfolgt in der bei Feuerluftmotoren üblichen Weise mittels einer

vorgelegten Luftschleuse F, welche sich zwischen zwei

von auſsen zu öffnenden Ventilen befindet. Die Luftschleuse F steht durch ein Druckausgleichsrohr y mit

dem Füllschachte, in Verbindung. Damit das untere Ventil kühl und dicht bleibt, ist

ein Verbindungsrohr G zwischen dem Lufträume im

Behälter H und dem Füllschachte vorgesehen, durch das

etwas Luft überströmt und welche die unter dem Ventile sich ansammelnde heiſse Luft

verdrängt.

Mittels des Regulirhahnes V ist man im Stande, durch

Absperrung der Luft vom Ofen bei gleichzeitiger Absperrung der Einspritzwassermengen

den Motor zum Stillstande zu bringen. Beim Auslaufe desselben nimmt der Druck im

Behälter H noch bis zu einem gewissen Grade zu während

andererseits der Druck im Ofen abnimmt. Die Zunahme des Druckes im Behälter H und die Höhe des Wasserstandes in demselben wird

durch das Standrohr l und ein Sicherheitsventil

beobachtet, überschreitet der Druck ein gewisses Maſs, so strömt Luft und Wasser

durch das letztere frei ab. In gleicher Weise kann der Motor wieder durch

Umsteuerung des Regulirhahnes V von Neuem in Gang

gesetzt werden.

Auch bei der Luftmaschine von Wilh. Schmidt in

Braunschweig (* D. R. P. Nr. 31487 vom 10. Juni 1884) wird in ähnlicher Weise, wie

eben beschrieben, die Dampfbildung durch eingespritztes Wasser bewirkt. Dieses

Wasser wird zunächst in den Cylinder eingeführt, um denselben zu kühlen und zu

schmieren, und zwar bei einfach wirkenden Maschinen (wie bei der Maschine von Hofmann und Zinkeisen) auf der nicht arbeitenden

Kolbenseite, bei doppelt wirkenden Maschinen aber immer in den soeben als

Arbeitseite benutzten Raum, also abwechselnd auf beide Kolbenseiten. Im letzteren

Falle soll aber die Wassereinspritzung erst stattfinden, wenn die heiſse Luft ihre

Arbeit geleistet hat.

Bei der in Fig.

5 Taf. 23 dargestellten einfach wirkenden, offenen Heiſsluftdampfmaschine

werden die durch das Rohr d dem Erhitzer entnommenen

heiſsen Gase in die Abtheilung c des Schieberkastens

geleitet und treten aus derselben durch das Ventil b

auf die Arbeitseite a in den Cylinder. Beim Rückgange

des Kolbens werden die gebrauchten Gase, nachdem sich das Ventil b geschlossen hat, durch den Schieber e zum Kanale f geführt und

von hier weiter ins Freie geleitet. Während dieser Abführung der Gase auf der

Arbeitseite werden auf der rechten Kolbenseite durch das Rohr g und eine entsprechende Aussparung im Schieber e Luft und Wasser angesaugt; die vorher von den Arbeitsgasen bestrichenen

Cylinderwände werden also gekühlt, indem sie gleichzeitig ihre Wärme an das

eingeführte Gemenge abgeben. Geht der Kolben nun abermals Arbeit verrichtend nach

rechts, so wird das auf der rechten Cylinderseite befindliche Gemenge aus Luft und

Wasser unter entsprechender Verdichtung durch den kurzen Cylinderkanal und eine

andere Schieberaussparung in die Abtheilung h des

Schieberkastens und von hier in das Rohr i zur

Heizvorrichtung gedrückt. In letzterer wird das Wasser verdampft und die Luft

erhitzt; das Gemisch gelangt dann in dem Rohre d

aufsteigend wieder zur Cylinderseite a.

Die Erhitzung der Luft bezieh. die Verdampfung des Wassers findet in einem

Schlangenrohre statt, welches aus einer Anzahl über einander angeordneter Spiralen

besteht; die inneren und äuſseren Enden derselben sind aus der Ebene etwas

hochgebogen, so daſs ihre Verbindung durch Muffen o. dgl. erfolgen kann. Dieses

Schlangenrohr wird von den Gasen einer Feuerung umspült.

Zur Regelung der Wärme der Arbeitsgase und des Wasserzuflusses werden folgende

Einrichtungen verwendet: Haben die Arbeitsgase eine zu hohe Wärme, so dehnt sich die

im Räume k eingeschlossene Luft aus, in Folge dessen

die Klappe l im Luftzuführungsrohre für die Feuerung

mittels Hebelwerk geschlossen, die Luftzufuhr herabgemindert, also das Feuer

abgeschwächt wird. Die Gase in der Schieberkastenabtheilung h wirken unmittelbar durch ihren Druck auf die elastische Scheibe m und auf diese Weise mittels eines Gestänges auf einen

Hahn, welcher den Wasserzufluſs mehr oder weniger öffnet. Bei übergroſser Spannung

der Arbeitsgase wird also die Luftklappe l geschlossen

und die Wasserzufuhr abgestellt; die Spannung wird dann in Folge geringerer

Dampfbildung vermindert.

Fig. 7 Taf. 23

zeigt die Führung der Gase bei einer einfach wirkenden

geschlossenen Heiſsluftdampfmaschine. Die Gase

gelangen von der Heizschlange durch das Ventil b auf

die Arbeitseite a des Kolbens und treiben denselben

nach rechts. Beim Rückgange werden die Gase durch den Kanal c, den Schieber und Kanal d auf die nicht

arbeitende Cylinderseite geleitet, um hier durch Wassereinspritzung aus dem Kanäle

e verdichtet zu werden. Ein erneuter Vorschub des

Kolbens treibt die Gase dann zur Heizschlange.

Bei der doppelt wirkenden geschlossenen

Heiſsluftdampfmaschine (Fig. 6 Taf. 23) wird der

Kolben durch die vom Rohre d herkommenden heiſsen Gase

nach rechts vorgeschoben, während auf der rechten Seite Wassereinspritzung durch den

Hahn a stattfindet, und das hier abgekühlte bezieh.

verdichtete Gemisch gelangt durch den Kanal c und ein

Ventil am Schieber e in den Schieberkasten, um durch

das Rohr k zur Heizschlange zu flieſsen.

Eine weitere Ausbildung des geschilderten Verfahrens hat J.

Hargreaves

in Widnes, England (* D.

R. P. Nr. 31651 vom 30. September 1884) angegeben. Hier soll beim Verdichten der zum

Betriebe nöthigen Luft in der Luftpumpe Wasser in Form eines Sprühregens mit der

Luft angesaugt werden. Die Luft und der Wasserdunst in Verbindung mit einem etwaigen

Ueberschusse an nicht verdunstetem Wasser aus dem Sprühregen werden dann durch ein

Gefäſs hindurchgeführt, das etwa durch die heiſsen Auspuffgase der Maschine

dergestalt erhitzt wird, daſs diese Gase in einer der Richtung der Preſsluft und des

Wasserdunstes entgegengesetzten Richtung weiter zu den Arbeitscylindern geführt

werden. Die Hitze der Auspuffgase bewirkt, daſs aus dem überschüssigen Wasser des

Sprühregens Dampf gebildet wird, welcher sich mit der Preſsluft vermischt, trotzdem

dieses Wasser unter dem normalen Siedepunkte sich befindet.

Wie Fig. 4 Taf.

23 andeutet, wird das vom Zerstäuber d dicht über dem

Einlaſsventile b der Pumpe a ausgespritzte Wasser mit der Luft eingesaugt und das Gemisch unter

Verdichtung durch die Pumpe in den Schlangenkanal g des

Erhitzers f und das Rohr l

zum Arbeitscylinder geleitet. Durch das Rohr m kommen

die Abgase vom Arbeitscylinder zurück, um durch den Kanal h zu streichen, ihre Hitze an die Wasserluftmischung im Kanäle g abzugeben und durch n

ins Freie zu entweichen. Die Zwischenplatten des Erhitzers f in dem Kanäle g sind mit Erhöhungen k versehen, welche das Wasser bis zur völligen

Verdampfung zurückhalten sollen.

Tafeln