| Titel: | Ueber Neuerungen an Glasöfen. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 369 |

| Download: | XML |

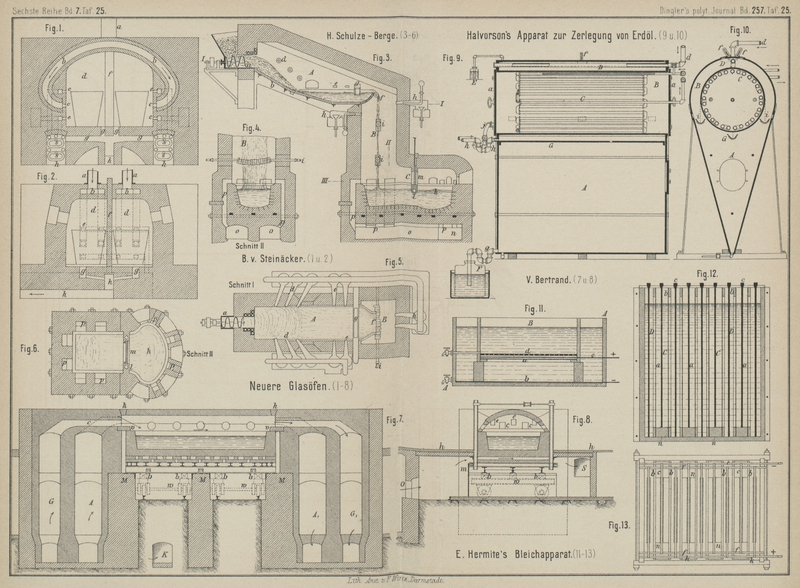

Ueber Neuerungen an Glasöfen.

(Patentklasse 32. Vgl. Bericht Bd. 254 S. 27, Bd.

257 S. 154.)

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Ueber Neuerungen an Glasöfen.

B. v. Steinäcker in Lauban (* D. R. P. Nr. 29703 vom 27.

August 1883) will Glasöfen mit Wasser gas heizen, die

Luft nicht mittels Regeneratoren, sondern durch einen besonderen Heizapparat

vorwärmen und durch Einschalten von Zwischenwänden die Oefen in eine Anzahl Kammern

theilen, von denen nach Bedarf einzelne auſser Betrieb gesetzt werden können.

Das von a (Fig. 1 und 2 Taf. 25) zuströmende Gas

wird in den Kanälen. b vorgewärmt, bevor es zu den

Düsen c in den Ofenraum d

gelangt. Die in Rohren s vorgewärmte Luft tritt durch

Düsen e ein, die Verbrennungsgase entweichen durch

Kanäle g, h. Falls der Ofen als Kammerofen betrieben

werden soll, ist ein Theilungskreuz f vorhanden. Die

Tasche k dient zur Sammlung des überflieſsenden

Glases.

V. Bertrand in Sulzbach (* D. R. P. Nr. 29770 vom 7.

März 1884) empfiehlt eine bewegliche, vom Glasofen

unabhängige Wanne, welche durch Wagen w (Fig. 7 und 8 Taf. 25) zum Ofen

geführt wird. Auf denselben befinden sich 12 guſseiserne Sandbüchsen b als Unterlage für die 3 verbundenen ⌶-Eisen, auf welche die ganze Wanne mit Gewölbe

u.s.w. aufgebaut ist. Nachdem die Wanne an richtiger Stelle ist, läſst man den Sand

aus den Büchsen sich entleeren, wodurch die ganze Wanne sich auf die Mauern M aufsetzt und hierauf der entlastete Wagen leer zurück

auf die Baustelle gefahren werden kann. Die Wanne wird dann mit dem Ofen durch die

Schluſssteine k und die Platten v fest verbunden. Nach Entfernung des Wagens wird die Hüttensohle h wieder ersetzt, dann bei m ein Blech angebracht, um der kalten Luft, welche bei O eintritt und bei S in

den Kamin mündet, den durch die Pfeile angedeuteten Weg vorzuschreiben, wodurch die

Sohle der Wanne abgekühlt wird. Das Gas tritt durch G

und c, die Luft durch A

und e ein, die Verbrennungsgase entweichen durch die

beiden anderen Regeneratoren A1, G1 in den Fuchs K.

Nach B. Schulze-Berge in Pittsburg (* D. R. P. Nr. 31935

vom 1. April 1884) soll das durch einen Schacht aus dem Schmelzraume in die Wanne

fallende Glas der Wirkung heiſser Verbrennungsgase

ausgesetzt werden. Die mit Hilfe einer Schnecke a (Fig.

3 bis 6 Taf. 25) eingeführte Glasmischung wird auf dem geneigten Boden b der Wirkung mehrerer Gebläseflammen d ausgesetzt; das geschmolzene Glas sammelt sich in

einer tiefer gelegenen Mulde, wird hier nochmals dem Einflüsse von mehreren

Löthrohrflammen e ausgesetzt, so daſs etwa

mitgerissene, halb geschmolzene, schwimmende Theile der Mischung, die hier von einem

gekühlten Block g aufgehalten werden, vollends

einschmelzen und unter dem Kühlblock als flüssiges Glas hergehen, welches dann von

einem mit Wasser gekühlten Vorsprunge f in einen

Schacht B herunter durch die heiſsen Gase fällt, deren

Wirkung durch die Flamme h verstärkt werden kann. Da

das freie Fallen nur sehr kurze Zeit in Anspruch nimmt, so kann ein längeres

Verweilen des Glases in dem Schachte und eine verminderte Fallgeschwindigkeit

desselben durch Hindernisse hervorgerufen werden. Zu solchem Zwecke können mit

dünnem Platinblech überdeckte Brücken oder Bogen aus feuerfestem Materiale oder

gekühlte Röhren i in dem Schachte derart angebracht

werden, daſs das fallende Glas aufgehalten wird. Die Röhren können mit Stoffen

umkleidet sein, welche nicht nachtheilig auf das Glas einwirken, wie Platin oder

perlenartig angereihte Stücke möglichst von Asche und Eisen freier Kokes oder

ausgeglühte Stücke Anthracit.

Das in der Wanne C angesammelte Glas klärt sich in Folge

seiner hohen Temperatur und Dünnflüssigkeit leicht und kühlt sich langsam im

vorderen Theile k der Wanne, dem Arbeitsherde, welcher

durch eine gekühlte Zwischwand l mit dem heiſsen Glase

in Verbindung steht. In dem oberen Theile dieser Zwischenwand befindet sich ein

Schieber m, welcher, wenn aufgezogen, die

Verbrennungsgase auch in den Arbeitsherd treten läſst, um, wie bei kürzeren Arbeitspausen

nothwendig, das Glas auch in dem Vorherde warm erhalten zu können.

Die Verbrennungsgase ziehen aus dem Schmelzraume A durch

den Schacht B und dann durch seitliche Kanäle p an der Wanne herunter in die Gewölbe o und werden bei n zur

Gewinnung der darin enthaltenen Gase oder zur Benutzung in Regeneratoren oder

unmittelbar zum Kamine abgeführt.

Tafeln