| Titel: | Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 389 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Regulatoren für

Dampfmaschinen.

(Patentklasse 60. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 54.)

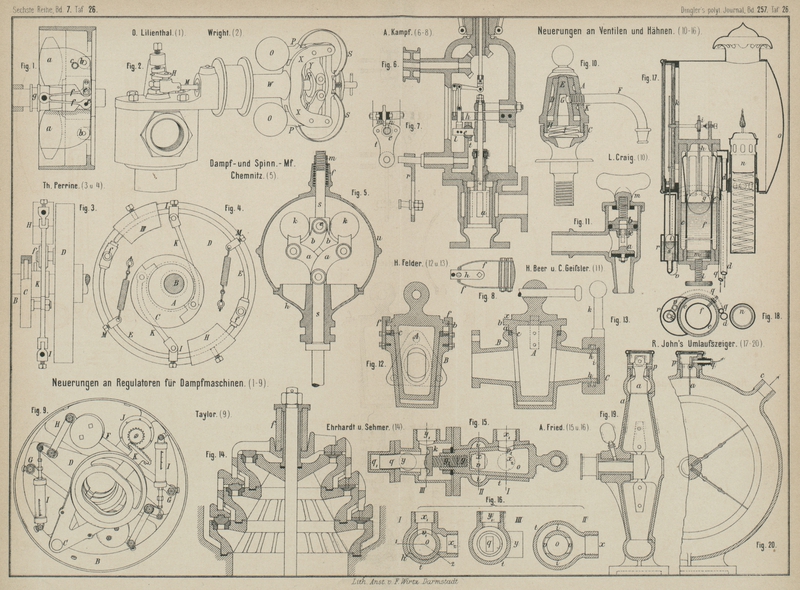

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen.

Direktwirkende Centrifugalregulatoren. O. Lilienthal in

Berlin verwendet neuerdings für seine Kleindampfmaschinen (vgl. 1882 245 * 315) einen

Regulator, der nicht mehr wie die in D. p. J. 1883 247 * 232 beschriebene Construction Hub und Voreilwinkel

des Expansionsexcenters verstellt, sondern unmittelbar auf

ein Sperrventil wirkt. Nach einer Notiz in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1885 * S. 31 sind die

Schwunggewichte a in der zur Arbeitsabgabe der

Dampfmaschine angeordneten Riemenscheibe angebracht, wie Fig. 1 Taf. 26 zeigt; die

Gewichte a schwingen um die Bolzen b, werden durch an den Zapfen c angreifende, beide Gewichte mit einander elastisch verbindende

Spiralfedern zusammengehalten und verschieben durch die bei e angreifenden Verbindungsstücke f den Muff

g, welcher auf das Drosselventil wirkt.

Durch Einfachheit zeichnet sich der von der Dampf- und

Spinnerei-Maschinenfabrik in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 31680 vom 30. Oktober

1884) angegebene Regulator aus. An die senkrechte Spindel sind die zwei

Schwungkugeln angelenkt und diese selbst sind wieder mittels zweier

Gelenkverbindungen an einen Träger gehängt, welcher die Spindel lose umfaſst und die

Unterstützung des als Hohlkugel den Mechanismus umschlieſsenden Belastungsgewichtes

bildet. Beim Auseinanderfliegen der Kugeln wird somit das Belastungsgewicht in die

Höhe gedrückt. Während in dieser Anordnung der

Regulator stark astatisch während seines ganzen Ausschlages ist, wird er bei der

zweiten, in der Patentschrift angegebenen Einrichtung pseudoastatisch. Diese

Anordnung ist nur eine Umkehrung der ersteren; die Hohlkugel hängt hier an den

Kugelarmen und wird somit, wenn die Auswärtsbewegung der Kugeln eintritt, gehoben.

Von der zweiten Construction ist im Praktischen

Maschinen-Constructeur, 1885 S. 246 eine wenig abgeänderte Form angegeben,

welche in Fig.

5 Taf. 26 wiedergegeben ist. Die Kugelarme a

sind mit der Hülse h, auf welcher die Hohlkugel u sitzt, zu beiden Seiten der in der Mitte

durchgehenden Spindel s gelenkig verbunden; die

Gelenkstücke b sind in dem festen Punkte e der Spindel s

aufgehängt. Die somit beim Ausfliegen der Kugeln eintretende Hebung des

Belastungsgewichtes u wird noch durch die Feder f gehemmt, deren durch die Mutter m zu bewerkstelligende Anspannung der gewünschten

Umlaufzahl der Dampfmaschine angepaſst werden kann. Die beschriebene

Regulatorconstruction ist einfach und hat wenige Gelenkpunkte, welche nur einseitig

belastet sind; die Reibung derselben wird also gering sein. Die Form des

Belastungsgewichtes schützt den Mechanismus vor Schmutz und bildet zugleich als

Einkapselung drehender Theile eine Schutzvorrichtung für den die Maschine bedienenden

Arbeiter. Die Spindel s wird nur auf Zug beansprucht,

indem das Drosselventil zugezogen, nicht wie gewöhnlich zugedrückt wird; es kann

somit kein Verbiegen der Ventilspindel und Zwängen derselben in der Stopfbüchse

eintreten. Das Drosselventil kann auch gleichzeitig als Absperrventil verwendet

werden, indem die Dampfabsperrung durch. Heben des Belastungsgewichtes mittels eines

Handrades ohne jeden Zwischenmechanismus geschehen kann. Somit erscheint der

Regulator zweckmäſsig zu sein.

Bei dem a. a. O. S. 38 beschriebenen Regulator von Wright liegt die Spindel W (Fig. 2 Taf. 26) wagerecht,

Die an einem Träger X aufgehängten Schwungkugeln O werden durch Blattfedern S, welche mit einem Ende sich gegen Nasen P

an den Kugelarmen, mit dem anderen sich gegen Nasen an dem Träger stützen, nach der

Spindel zu gepreſst. Die Kugelarme sind mit gegabelten Armen Y versehen, welche in den Regulatormuff N

greifen, dessen Bewegung durch die in der Hohlspindel W

verschiebbare Stange M mittels Kurbel H auf einen cylindrischen Drosselschieber übertragen

wird. Derselbe verengt bei wachsender Maschinengeschwindigkeit die schlitzförmigen

Durchgangsöffnungen für den Dampf. Die Empfindlichkeit des Regulators wird durch die

der Centrifugalkraft entgegenwirkenden Federn S

gemildert.

Centrifugalregulatoren, welche unmittelbar auf das den

Dampfschieber bewegende Excenter wirken und dessen Voreilungswinkel und

Excentricität verstellen, scheinen neuerdings mehr zur Anwendung zu gelangen, wie

aus der gröſseren Zahl hierfür angegebener Constructionen geschlossen werden kann

(vgl. 1884 251 * 194. 1885 256 * 12).

Eine neuere, im Scientific American, 1885 Bd. 52 S. 194

beschriebene Anordnung von Th. Perrine in Anna,

Nordamerika, ist in Fig. 3 und 4 Taf. 26 veranschaulicht.

Auf der Kurbelwelle B sitzt fest die excentrische

Scheibe A, welche lose von dem excentrischen Ringe C umschlossen wird; um letzteren faſst dann der Bügel

der den Dampfschieber bewegenden Excenterstange. Die Schwunggewichte H sitzen verstellbar an gebogenen Stangen E, welche um Drehzapfen f

beweglich an der auf der Kurbelwelle festsitzenden Scheibe D angebracht sind. Hinter den Gewichten tragen die Stangen E stellbare Köpfe I, an welche die Stangen K angehängt sind und so mit dem Excenterringe C in Verbindung stehen. Ferner greifen an den Stangen

E mittels der gleichfalls verstellbaren Köpfe M Spiralfedern an, welche an die Scheibe D gehängt sind und die Aufgabe haben, der

Centrifugalkraft der Schwunggewichte H entgegen zu wirken und damit die

Empfindlichkeit des Regulators zu mildern. Wenn nun bei der Drehung der Schwungrad

welle die Gewichte H nach auſsen sich bewegen, so tritt

eine entsprechende Drehung des Ringes C auf der Scheibe

A ein, wodurch Voreilwinkel und Excentricität für

die Schieberbewegung eine Veränderung erfahren.

Eine zweite solche Regulatoranordnung ist von Taylor in

Chambersburg, Nordamerika, a. a. O. S. 13 mitgetheilt. Hier ist wie bei dem Regulator von Meier (vgl. 1885 256 * 13)

das Excenter um einen Zapfen C am Kranze einer auf der

Kurbelwelle festsitzenden Seheibe B (Fig. 9 Taf. 26) drehbar.

Die Schwunggewichte sitzen an Stangen F, welche mit dem

einen Ende an die Zapfen G des Scheibenkranzes B gehängt und am anderen Ende durch Stangen H gelenkig mit den Armen D

verbunden sind, die eine Drehung des Excenters um seinen Aufhängepunkt entsprechend

der Auswärtsbewegung der Schwunggewichte bewirken. Der (Zentrifugalkraft wirken auch

hier in Kapseln I befindliche Federn entgegen, welche

beliebig angespannt werden können. Um eine ruhige Bewegung des Regulators zu

erzielen, ist noch ein Widerstand eingeschaltet, indem ein an dem Excenter

befestigter Zahnbogen K in ein kleines, in einem Arme

der Scheibe B drehbares Zahnrädchen greift. Auf der

Achse desselben sitzt ein Flügelrad, das von einem mit Oel gefüllten Gehäuse J umschlossen ist. Eine Verstellung des Excenters um

seinen Aufhängepunkt C bewirkt somit eine Drehung des

Flügelrades, welcher jedoch durch das Oel ein gewisser Widerstand entgegengesetzt

wird. Der Regulator soll sich auch für gröſsere Maschinen bewährt haben.

Es ist noch ein Regulator mit direkter Wirkung zu erwähnen, welcher von J. L. Heald in Crockett, Nordamerika (* D. R. P. Nr.

31607 vom 1. Oktober 1884) angegeben worden ist. Die Neuerungen desselben sind

unwesentlich. Die Schwungkugeln schwingen mit ihren Armen um Gelenke, welche am

Rande einer von der Maschine in Drehung um die Spindel versetzten Scheibe angeordnet

sind. Die Kugelarme stehen in schräger Richtung gegen einander und werden durch

Blattfedern gehalten, die als Bögen von den Kugeln aus nach ihren

Befestigungspunkten an der Scheibe laufen. Auf den Drehachsen der Kugelarme sitzen

Stangen, welche in den auf der Spindel befindlichen Muff fassen und somit die

Spindel und in Weiterem das an dieser befestigte, vollkommen entlastete Kolbenventil

bewegen.

Centrifugalregulatoren mit indirekter Uebertragung. F.

Knüttel in Barmen (* D. R. P. Nr. 30163 vom 19. Juli 1884, Zusatz zu Nr.

8197, vgl. 1880 235 * 8) hat seinen indirekten

Uebertrager dadurch verbessert, daſs die Scheiben des Reibungswendegetriebes nicht

mehr in den Kegelrädern hegen, sondern auſserhalb des Gehäuses angeordnet sind;

hierdurch können diese Scheiben beliebig groſs gemacht werden und der

Reibungsangriff leidet nicht mehr durch das abtropfende Schmieröl. Die neue

Anordnung der Reibungsräder bedingt die Trennung der Reibungskuppelung in zwei

Theile. Die Verschiebung der auf der Achse beweglichen Kuppelungshälften behufs

Eingriffes derselben geschieht nicht mehr Mittels eines Zahnbogens, sondern durch

eine Mutter, welche auf dem mit Gewinde versehenen Ende der Kuppelungswelle sitzt

und von dem Regulatormuffe verschoben wird. Bei der Einrückung einer Kuppelung wird die Welle

mitgenommen und ihr mit Gewinde versehenes Ende schraubt sich durch die nicht

drehbare Mutter, so daſs die Kuppelung wieder ausgerückt wird. Es erfolgt also eine

absetzende Verstellung des den Dampfzutritt beeinflussenden Organs, bis die

Normalgeschwindigkeit wieder erreicht ist.

Die von A. Kampf in Offenbach (* D. R. P. Nr. 31287 vom

19. Oktober 1884) angegebene Regulirungsvorrichtung ist eigentlich eine

Präcisionssteuerung und gehört zu derjenigen Gruppe derselben, bei welcher ein von

der Kurbelwelle bewegter Mitnehmer einen mit dem Expansionsventile verbundenen

Mitgänger so lange behufs Eröffnung dieses Ventiles führt, bis der Mitgänger

abschnappt und unter der Wirkung von Federn in seine erste Lage, bei welcher der

Dampfzutritt abgeschlossen ist, zurückkehrt. Die Kampf'sche Einrichtung benutzt zur Expansion einen Drehhahn a (Fig. 6 bis 8 Taf. 26). Ein auf dessen

Spindel lose sitzender Hebel l wird von der

Grundschieberbewegung aus mittels Gestänges und der Hebel r und t sowie des Kugellagers e in Schwingungen versetzt. Der Backen n (vgl. Fig. 7) legt sich dabei

gegen die Nase m, welche in dem auf der Hahnspindel

festsitzenden Hebel h geführt wird, bewegt dieselbe

vorwärts und dreht dadurch den Hahn a. Der Regulator verstellt die Nase m ihrer Höhenlage nach; gleitet dann n von m ab, so wird der

Hebel h durch die Federn f

(Fig. 8)

wieder zurück in seine Mittellage geschnellt, bei welcher a sich schlieſst. Die Länge des Eingriffes zwischen n und m, also die Dauer

des Dampfeintrittes hängt von der Stellung der Nase m

ab, so daſs also der Regulator unmittelbar die Füllung beeinfluſst. Wenngleich die

Anordnung nicht umständlich erscheint, so dürfte doch durch die gezwungene

Bewegungsübertragung von dem Gestänge auf den Hebel l

mittels des Kugellagers und die unsichere Einstellung des Hahnes durch die Federn

f diese Steuerung weniger zweckmäſsig sein als

zahlreiche andere solche Neuerungen.

Auch die in der Revue industrielle, 1885 * S. 123

mitgetheilte Regulirungsvorrichtung von G. Low

kennzeichnet sich als Präcisionssteuerung. Der Expansionshahn ist hier unmittelbar

auf dem Rücken des Grundschiebers angeordnet und wird seine Oeffnung wie sein

Abschluſs durch den Regulator herbeigeführt, wobei erstere stets bei gleicher

Stellung der Maschinenkurbel erfolgt. Auf der Achse des Expansionshahnes sitzt ein

Hebel, dessen Ende eine kleine Rolle trägt, welche zwischen zwei mit Vorsprüngen

versehenen Scheiben liegt. Die untere derselben sitzt fest auf der Achse eines

Schwungkugelregulators und stoſsen ihre Vorsprünge stets bei gleicher Stellung der

Maschinenkurbel gegen die kleine Rolle und drücken diese etwas aufwärts, wodurch die

Verdrehung der Hahnachse und damit die Oeffnung des Expansionshahnes erfolgt.

Letzterer bleibt dann in dieser Lage, bis die Rolle durch die Vorsprünge der oberen

Scheibe wieder abwärts gedrückt wird, und schlieſst sich hierdurch der Hahn wieder.

Die obere Scheibe sitzt nun auf einer hohlen Welle, welche mit einer schraubenförmigen

Rinne versehen ist, in welcher ein von den Schwungkugeln in seiner Höhenlage

beeinfluſster Stein greift. Wenn somit bei einer Steigerung der

Maschinengeschwindigkeit die Schwungkugeln nach auswärts fliegen, so heben sie den

Stein, dieser verschiebt sich in genannter Rinne und verursacht somit eine

Verdrehung der hohlen Welle und damit der oberen Scheibe, die dabei noch gleich

schnell wie die untere gedreht wird. Die besondere, durch den Regulator somit'

eintretende Verdrehung der oberen Scheibe bewirkt damit auch, daſs die Vorsprünge

früher oder bei langsamerem Gange später gegen die Rolle stoſsen, so daſs der

Abschluſs des Expansionshahnes entsprechend früher oder später erfolgt. Die

Vorrichtung ist einfach und soll nach genannter Quelle gut wirken.

Zu erwähnen ist noch, daſs der von C. v. Lüde angegebene

Regulator mit indirekter Uebertragung unter Benutzung

von Dampfkraft (vgl. 1884 251 * 201) nunmehr von Schäffer und Budenberg in Buckau ausgeführt wird. Der Praktische Maschinen-Constructeur, 1885 * S. 247 bringt

eine Beschreibung der in den Handel gebrachten Construction, welche sich jedoch von

der früher beschriebenen Anordnung nicht wesentlich unterscheidet.

Ein eigenthümlicher Regulator von Napier ist im Engineer,

1885 Bd. 59 S. 279 dargestellt. In einem mit Wasser gefüllten cylindrischen Gehäuse

sind zwei Scheiben angebracht, welche mit nach einer Seite vorstehenden gekrümmten

Schaufeln versehen sind. Beide Scheiben Werden mit den Schaufeln gegen einander

gesetzt, so daſs nur ein geringer Zwischenraum zwischen den beiderseitigen

Schaufelkanten bleibt. Da die Krümmung der Schaufeln bei beiden Scheiben gleichartig

ist, so kreuzen sich in der Zusammensetzung die

Schaufelflächen. Die eine Scheibe wird nun von der Kurbelwelle in rasche Drehung

versetzt und schleudert dann wie bei einer Centrifugalpumpe das Wasser von der Achse

gegen den Umfang. Die besondere Schaufelform jedoch verursacht dabei auch eine

Bewegung des Wassers gegen die zweite Schaufel; letztere würde nun gleich einer

Turbine durch das andrängende Wasser in Bewegung gesetzt werden, wenn sie nicht

dadurch gehemmt wäre, daſs auf der Achse des Rades eine Rolle sitzt, über welche

eine an einen belasteten Hebel angehängte Kette führt, die das Bestreben hat, das

Schaufelrad rückwärts zu drehen. Je nach der Maschinengeschwindigkeit wird die

Kraft, mit welcher das von dem stets sich drehenden Rade bewegte Wasser das zweite

Rad zu drehen sucht, gröſser oder geringer werden als der entgegengesetzt wirkende

Druck durch die belastete Kette; es wird sich demnach das zweite Schaufelrad

entsprechend etwas vor- bezieh. rückwärts bewegen. Diese von der

Maschinengeschwindigkeit abhängigen Bewegungen werden durch den erwähnten Hebel auf

die Drosselklappe übertragen.

Zum Schlusse sei auf eine von Prof. Salaba angegebene

graphische Methode der Berechnung von CentrifugalregulatorenVgl. Salaba; Die graphische Ausmittelung der

Centrifugalregulatoren mit maximaler Energie (Prag

1883). aufmerksam gemacht, welche ein Uebergangsglied

zwischen der statischen und dynamischen Regulatortheorie bildet. Salaba nimmt die mit der Zurücklegung eines gewissen

Weges von Seiten der Hülse verbundene Arbeitsleistung zum Ausgangspunkte seiner

Entwickelungen, deren graphische Behandlung einen klaren Einblick in den

Zusammenhang der wichtigen Bestimmungsgröſsen der Regulatoren gestattet.

K. H.

Tafeln