| Titel: | Ueber Neuerungen an Ventilen und Hähnen. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 394 |

| Download: | XML |

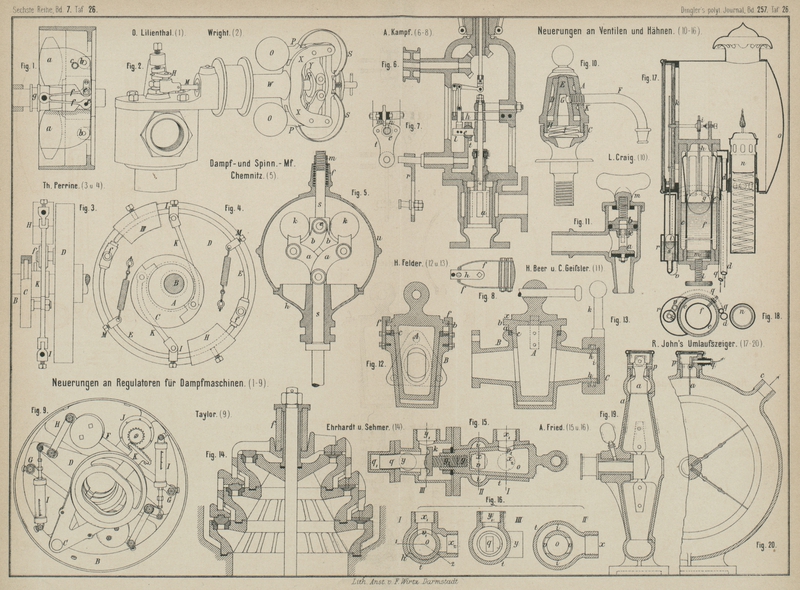

Ueber Neuerungen an Ventilen und

Hähnen.

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Ueber Neuerungen an Ventilen und Hähnen.

Ehrhardt und Sehmer in Schleifmühle-Saarbrücken (* D. R.

P. Kl. 59 Nr. 30713 vom 24. Juni 1884) bringen bei stufenförmigen Ringventilen für Schachtpumpen die Führungen nicht wie

gebräuchlich innerhalb der einzelnen Ventilringe,

sondern auſserhalb derselben an, um eine genauere

Führung der Ventile zu bewirken. Das ganze Ventil besteht also, wie aus Fig. 14 Taf.

26 zu entnehmen ist, aus den einzelnen Ventilringen, den Führungsringen und den

beide Theile verbindenden Stegen. Die Verbindung dieser 3 Theile kann eine

verschiedene sein; sie bestehen entweder aus einem Guſsstücke oder sind sonstwie mit

einander vereinigt. In der Zeichnung bedeutet f einen

Gummicylinder, welcher als Feder auf Schluſs des Ventiles hinwirkt.

Der Ausfluſsventilhahn von L. D.

Craig in San Francisco (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 31360 vom 8. August 1884)

unterscheidet sich dadurch von bekannten Hähnen ähnlicher Einrichtung, daſs über das

drehbare Hahngehäuse D (Fig. 10 Taf. 26) noch ein

zweites Gehäuse A geschoben ist, welches mit dem fest

stehenden Untertheile C des Hahnes verschraubt ist. In

das Gehäuse A, welches unten mit Gewinde und seitlich

mit einem Querschlitze K versehen ist, wird der

Hohlkegel D eingelegt und hierauf in die seitliche

Oeffnung des letzteren durch den Schlitz K des Gehäuses

A hindurch das Ausfluſsrohr Feingeschraubt. In den

Hohlkegel D schiebt man dann den Hohlkegel E, welcher mit einem seitlichen Loche G und mit Knagge H zur

Verhinderung der Drehung im Hohlkegel A versehen ist.

Nachdem man noch die Feder I auf E aufgelegt hat, wird das Ganze mit dem Untertheile C verschraubt. Es wird nun der Hohlkegel E durch den Feder- und den Wasserdruck in den Hohlkegel

D hineingepreſst. Dreht man das Ausfluſsrohr F und den Kegel D so, daſs

F auf das Loch G zu

stehen kommt, so flieſst Wasser aus; anderenfalls ist der Hahn geschlossen. Die

Einrichtung soll einen wirksamen Schutz der reibenden Theile erzielen.

Bei dem Wasserleitungshahne von Heinr. Beer und E. Geiſsler in Görlitz (* D. R. P. Kl. 85 Nr.

31016 vom 28. September 1884) wird der Ventilschluſs

lediglich durch den Wasserdruck bewirkt. Es ist also

unmöglich, das Ventil so fest auf seine Sitzfläche zu schrauben, daſs, wie es häufig

geschieht, die Lederscheibendichtung zerstört wird. Das in Fig. 11 Taf. 26 skizzirte

Ventil ist zur Vermeidung einer Stopfbüchse mit einem geliderten Gegenkolben b versehen; derselbe wird von 4 Flügeln geführt und, da

dieselben in Nuthen gehen, gegen Drehung gesichert. Oben ist der Kolben mit einem

Schraubenansatze versehen, über welchen eine im Schraubdeckel des Hahnes geführte

Flügelmutter m greift. Dreht man also letztere, so hebt

sich der Kolben ohne Verdrehung in die Höhe. Auf der unteren Seite ist der Kolben

ausgebohrt und nimmt die Ventilspindel a auf, welche

mit einer Eindrehung versehen ist, in die zwei im Kolbenkörper befestigte Schrauben

e eingreifen. Die Eindrehung in der Ventilspindel

ist nun so breit, daſs die Schrauben e bei der tiefsten

Stellung des Kolbens b, welche durch die Enden der

Führungsnuthen bedingt wird, den unteren Rand der Eindrehung nicht berühren. Das

Ventil wird also lediglich durch den Wasserdruck auf seinen Sitz gepreſst. Dreht man

die Flügelmutter m, so geht der Kolben zuerst leer und

erst, wenn die Schrauben e den oberen Rand der

Eindrehung der Ventilspindel erreichen, wird das Ventil a vom Kolben b mitgenommen und öffnet

sich.

Der Badehahn von A. Fried

in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 31402 vom 1. Oktober 1884) soll je nach

seiner Stellung die Speisung der Wanne und der Brause mit

beliebig warmen Wasser bewerkstelligen; dies wird durch eine Vereinigung

eines Dreiwege- und eines einfachen Durchfluſshahnes (vgl. Fig. 15 und 16 Taf. 26)

erzielt. Das kalte Leitungswasser tritt durch den Stutzen y ein und bei y1 wieder aus, flieſst alsdann durch eine Heizschlange, erwärmt sich und

gelangt neuerdings zum Hahne, tritt hier durch den Stutzen x wieder in den Dreiwegehahn, strömt in der Rinne i um den Kegel o und durch die viereckigen

Oeffnungen v in den Kegelhohlraum. Je nach der Stellung

desselben tritt alsdann das Wasser durch die Oeffnung v1 in die Abfluſsöffnung x1 zur Wanne oder in

die Abfluſsöffnung x2

zur Brause.

Die Bewegungen beider Hahntheile werden in folgender Weise bewirkt: Der Kegel o ist an seinem dünneren Ende mit steilem, innerem

Gewinde g versehen; das Gewindestück g1 vom Ventile k greift in dasselbe ein. Ein eckiger Stift q, welcher mit dem Ventile k ein Stück bildet, ist im Deckel q1 geführt. Wird der Kegel o gedreht, so kann sich durch die Führung von q das Ventil k nicht mitdrehen; dasselbe wird

vielmehr nur hin- und hergeschoben und somit der Wasserzufluſs geschlossen oder

geöffnet.

Der Hahn wirkt nun so, daſs, wenn die Mitte der Auslaſsöffnung v1 in der Linie 1 (Fig. 16) steht, der

Zufluſs von kaltem Wasser zur Heizschlange durch das Ventil k gesperrt ist. Wasserdämpfe, die sich bei weiterem Feuern in der

Heizschlange bilden, können durch die Erweiterung h im

Gehäuse t nach der Wanne abgehen. Wird die

Auslaſsöffnung v1 mehr

nach dem Abflüsse x1

der Wanne gedreht, so hebt sich das Ventil k und das

Wasser flieſst in die Wanne. Will man heiſses Wasser haben, so darf der Kegel o nur wenig gedreht, d.h. das Ventil k wenig gehoben werden. Dreht man den Kegel o, daſs die Ausfluſsöffnung v1 auf den Abfluſs x1 zu stehen kommt, so geht das Wasser zur

Brause. Da nun die Ganghöhe der Spindel g1 so gewählt ist, daſs bei einer Vierteldrehung der

Durchfluſs schon vollständig geöffnet ist, so wird die Brause unter vollem Drucke

stehen, wenn sich v1

und x2 gegenüber

befinden. Bei feinen Brausenlöchern kann aber der Wasserzufluſs ein so beschränkter

werden, daſs das austretende Wasser zu warm wird. Alsdann ist der Kegel o so zu drehen, daſs v1 zwischen x1 und x2 zu stehen kommt, d.h. ein Theil des Wassers zur

Wanne abflieſsen kann und die Brause mithin kälter wird. Will man bei groſsen

Brauselöchern wärmeres Wasser haben, so ist der Kegel o

so zu drehen, daſs die Mitte der Auslaſsöffnung v1 mehr nach der Linie 2

zu steht. Ehe jedoch die Auslaſsöffnung v1 durch die Wandungen des Gehäuses t ganz verschlossen werden kann, ist das Ventil k an seiner höchsten Stellung angekommen, ein weiteres

Drehen des Kegels o daher nicht mehr möglich. Auf diese

Art ist also der Ausgang der Heizschlange niemals vollständig verschlossen, welche

Stellung der Kegel o immerhin haben möge.

Heinr. Felder in M. Gladbach (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 27

780 vom 27. November 1883) schlägt für Hähne von

Latrinenfässern die in Fig. 12 und 13 Taf. 26

dargestellte Einrichtung vor: Das Hahnküken A besitzt

am dickeren Ende zwei vorspringende Ränder a und b. Der Rand a dient dazu,

einen Gummiringe, welcher als Abdichtung dient, im Gehäuse B festzuhalten. Der gröſsere Rand b ist an

zwei gegenüber liegenden Stellen mit Einschnitten versehen, welche die am Gehäuse

befestigten Haken f durchlassen. Hierdurch wird der

Rand b in zwei Theile geschieden, welche zur Hälfte,

von den Einschnitten aus, auf der oberen Fläche bei x

keilförmig bearbeitet sind und dadurch zwei entgegengesetzte schiefe Ebenen bilden.

Beim Schlieſsen des Hahnkükens gleiten die Haken f auf

diesen schiefen Ebenen x und drücken das Hahnküken fest

in das Gehäuse B und auf den Gummiring c, wodurch ein dichter Abschluſs bewirkt wird.

Das Auseinandernehmen und Reinigen des Hahnes ist durch diese Anordnung erleichtert,

weil durch die Drehung des Hahnkükens bis zu der Stelle, wo Einschnitte und Haken

einander entsprechen, das Herausheben des Kükens stattfinden kann.

Am Auslaufstutzen des Hahngehäuses ist ein zweiter Verschluſs C in ähnlicher Weise aufgesetzt. An diesen sind jedoch die Haken

festgegossen und greifen entsprechend hinter den vorspringenden Rand h, welcher ebenfalls an zwei entgegengesetzten Seiten

eingeschnitten und keilförmig bearbeitet ist. Im Inneren des Verschluſsdeckels C ist eine Gummischeibe i

eingesetzt, welche die Abdichtung bewirkt. Der Hebel k

stellt sich beim Verschlusse nahezu wagerecht und wirkt also als Gewicht auf den

Abschluſs, wodurch ein selbstthätiges Lösen desselben während des Fahrens des Fasses

ausgeschlossen ist.

Tafeln