| Titel: | E. Theisen's Abdampfapparat für Abfälle u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 405 |

| Download: | XML |

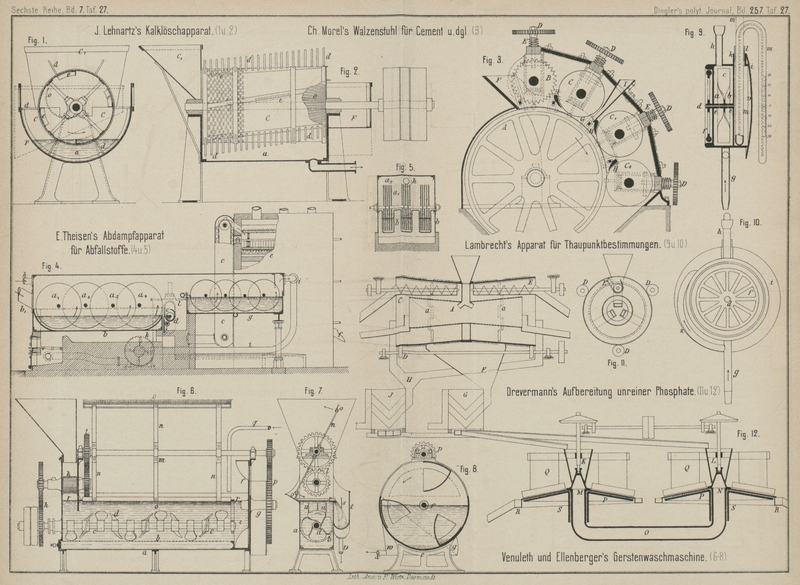

E. Theisen's Abdampfapparat für Abfälle u.

dgl.

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

E. Theisen's Abdampfapparat für Abfälle u. dgl.

Zur Umwandlung dickflüssiger und halbflüssiger Massen, wie Fäkalien, Schlempe u. dgl., in trockene krümelnde Masse hat Ed. Theisen in Lindenau-Leipzig (* D. R. P. Kl. 82 Nr.

31580 vom 16. August 1884) einen Abdampfapparat in Vorschlag gebracht, bei welchem

die Masse erst zu einem zähen Breie eingedampft, dieser mit bereits trockener Masse

gemischt und das Gemisch weiter vollständig getrocknet wird. Auch sollen, wie bei

dem Apparate von Czechowicz (vgl. 1884 252 * 513), die beim Abdampfen abziehenden Gase

verflüssigt und weiter der nicht niedergeschlagene Theil der Gase, soweit er sich

zur Verbrennung eignet, zur Heizung des Abdampfapparates wieder benutzt werden. Der

Betrieb des Apparates erfolgt ununterbrochen wie bei Collet (vgl. 1884 252 * 513).

Die abzudampfenden Massen gelangen in einem Rohre b1 (Fig. 4 Taf. 27) in die von

einer darunter liegenden Feuerung geheizte Pfanne b, in

welcher eine Anzahl Achsen mit glatten oder gewellten Scheiben a1 bis a4 umgedreht werden.

Diese Scheiben, welche in die dickflüssige Masse eintauchen, zertheilen dieselbe

während der Verdunstung der flüssigen Bestandtheile und befördern dadurch die

Arbeit. Zur Erhöhung der Wirkung und um gröſsere Flüssigkeitsmengen in einem kurzen

Räume zur Verdampfung zu bringen, wird die Pfanne b,

wie aus Fig. 5

Taf. 27 ersichtlich ist, in mehreren Abtheilungen ausgeführt. Es wird damit den

Heizgasen eine groſse Berührungsfläche geboten und die Massen in dünneren Lagen der

Wirkung der Hitze ausgesetzt. Ebenso greifen auch die Scheiben a1 bis a4Deren Anwendung bei Trocken- und Verdampfapparaten ist in den verschiedensten

Anordnungen durch * D. R. P. Kl. 82 Nr. 17 509 vom 13. August 1881 mit

Zusätzen * Nr. 20179 vom 7. Mai 1882, * Nr. 23 591 vom 16. November 1882, *

Nr. 25 733 vom 29. Juni 1883, * Nr. 29035 vom 21. Februar 1884, sowie durch

* Nr. 28241 vom 25. Oktober 1883 besonders geschützt. zwischen

einander, um eine innige Vermischung der Massen während des Abdampfens zu erzielen.

Beschleunigt wird das Verdampfen der flüssigen Bestandtheile durch einen die Dämpfe

und Gase mitreiſsenden, über die Scheiben hinwegstreichenden Luftstrom, welcher in

dem Rohre h zutritt.

Durch die Drehung der Scheiben a1 bis a4 wird die abzudampfende Masse in der Pfanne b vorwärts befördert, dabei immer teigartiger und

zäher, so daſs sie am Ende der Pfanne von den Scheiben a4 mit in die Höhe genommen wird und in

die Rinne d gelangt. Die Rinne d ist in ihrer

Höhenlage verstellbar, um den Zähigkeitsgrad, mit welchem die Masse in der Rinne

ankommen soll, regeln zu können. In der Rinne d dreht

sich eine Schnecke c, welche die aufgenommene Masse in

eine zur Seite stehenden Knetmaschine l befördert. In

der Knetmaschine, welche ähnlich einem Thonschneider ausgeführt ist, werden der

Masse trockene Zusätze beigemischt. Als solcher Zusatz wird meist, um am Ende der

Behandlung ein gleichartiges Product zu erhalten, ein Theil der trockenen, von dem

Apparate gelieferten Masse benutzt. Die von der Knetmaschine kommende Masse kann nun

in einer Presse von einem groſsen Theile ihrer Feuchtigkeit befreit werden, oder

sofort zu einem Becherwerke c gelangen, von welchem sie

gehoben und in den Trockenofen e abgeliefert wird.

Dieser Trockenofen besteht aus drei über einander angeordneten Trockenapparaten, wie

solche früher von Theisen (* D. R. P. Kl. 82 Nr. 17 509

vom 13. August 1881) angegeben worden sind. Die Trockenapparate bestehen aus

wellenförmigen, von der Trockenluft umspülten Mulden, in welchen die Masse von

Schaufelrädern durch einander geworfen und fortgeschoben wird. Die Masse, welche auf

einer Seite der obersten Mulde in dem Trockenofen e

eintritt, fällt von jeder Mulde auf die nächst niedere und von der letzten

vollkommen trocken auf einer Bahn f aus dem Ofen, um

aufgefangen und verpackt zu werden.

Um beim Abdampfen von menschlichen Abfuhrstoffen die abziehenden Gase zu

verflüssigen, ist eine zweite Pfanne g mit kreisenden

Scheiben angeordnet, welche mit Wasser oder einer die Gase aufsaugenden Lösung

gefüllt ist. Die Gase, welche über die Scheiben hinweg nach dem Abführrohre i und dem absaugenden Gebläse k ziehen, erhalten durch die in die Flüssigkeit der Pfanne eintauchende

Scheibe immer neue benetzte Flächen dargeboten, wodurch die Bindung der Gase

wesentlich unterstützt wird. Das Druckrohr des Gebläses k mündet unter den Rost des Feuerraumes, so daſs einestheils das

Brennmaterial die im Rohre h zugetretene und im

Apparate vorgewärmte Luft erhält und anderentheils die brennbaren Gase zur Erhöhung

der Wärme wieder benutzt werden. Es kann auf diese Weise, da üble Gerüche nicht mehr

ins Freie treten, eine Belästigung der Umgegend vermieden werden.

Theisen schlägt noch vor., den Apparat zum

Niederschlagen der Gase im flieſsenden Wasser, wenn solches in der Nähe der Anlage

vorhanden ist, einzurichten. Die Scheiben kommen dann auf ein Floſs zu liegen und

werden von einer in das Wasser tauchenden Haube überdeckt. Mit dem Fluſswasser würde

dann eine bequeme Abführung der übelriechenden Gase stattfinden. Anderenfalls kann

auch die Flüssigkeit aus der Pfanne g, wenn deren

Gehalt an Ammoniak es lohnt, eine Verwerthung finden.

Tafeln