| Titel: | Neuerungen an Dampftrocken-Einrichtungen. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 437 |

| Download: | XML |

Neuerungen an

Dampftrocken-Einrichtungen.

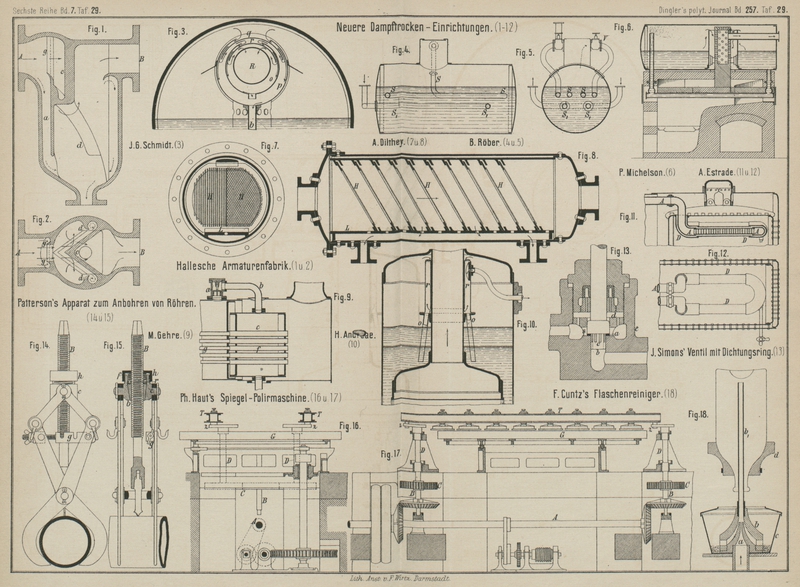

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Neuerungen an Dampftrocken-Einrichtungen.

Zur Trocknung des Dampfes auf mechanischem Wege sind

bekanntlich zahlreiche Einrichtungen vorgeschlagen worden, in welchen das Wasser

durch die Wirkung der Centrifugalkraft ausgeschleudert werden soll, indem der Dampf

zu einem gewundenen Wege mit möglichst starken Krümmungen gezwungen wird (vgl. 1881

241 * 335). Das Wasser wird jedoch im Dampfstrome in

Form von Bläschen schwebend erhalten und, so wenig als diese Bläschen im ruhenden

Dampfe zu Boden sinken, ebenso wenig werden dieselben aus einem Dampfstrome durch

die Centrifugalkraft nach der Richtung der Bahntangente ausgeschleudert werden.

Derartige Dampfentwässerer können daher auch immer nur das an den Wänden der Leitung

bezieh. der Gefäſse zu Tropfen verdichtete Wasser

ableiten, wozu eine passende Vertiefung als Sammelstelle, an welche sich das

Abfluſsrohr aufschliefst, ausreichen würde.

Nur in diesem Sinne wird auch der in Fig. 1 und 2 Taf. 29 dargestellte Dampfentwässerer der Halleschen

Maschinen- und Dampfkessel-Armaturen-Fabrik in Halle a. S. (* D. R. P. Nr.

29575 vom 22. Juni 1884) wirken. Dicht hinter der Eintrittstelle A ist ein Kanal a abwärts

geführt, welcher das bis zu dieser Stelle in der Leitung niedergeschlagene Wasser

abführt. Der Dampf strömt zwischen zwei hakenförmigen Rippen g hindurch, trifft dann gegen eine keilförmige Wand c, welche sich nach unten gabelt, und ist gezwungen,

unten durch diese Gabel hindurch und dann wieder nach aufwärts zu strömen, um bei

B zum Austritte zu gelangen. Rippen d und g sollen das

„ausgeschleuderte“ Wasser auffangen und nach unten ableiten. Die

eingebaute Wand c wird als guter Wärmeleiter stets

etwas Wärme nach auſsen abgeben und daher einen Theil der Wasserbläschen zu Tropfen

verdichten, wodurch aber der Dampfstrom nicht trockener wird.

J. G. Schmidt in Berlin (Erl. * D. R. P. Nr. 21204 vom

18. Juni 1882) hatte für seinen bekannten Gliederkessel (1881 242 * 400) den in Fig. 3 Taf. 29 im

Querschnitte abgebildeten Dampftrockner bestimmt. Das mit feinen Löchern versehene

Dampfsammelrohr B ist von zwei weiteren, oben offenen

Rohren o und p umgeben und

unter den Oeffnungen derselben sind Schalen q und r eingelegt, so daſs der Dampf zu dem durch Pfeile

angedeuteten Wege gezwungen wird. Das Wasser flieſst aus den tiefsten Stellen der

Rohre o und p durch das

Rohr b ab.

Ein anderes jedoch seltener verfolgtes Prinzip ist das der Durchleitung des Dampfes

durch Siebe, welches u.a. dem Dampftrockner von A. Dilthey in Rheydt (Erl. * D. R. P. Nr. 18803 vom 4.

September 1881) zu Grunde liegt. Wie Fig. 7 und 8 Taf. 29 ersehen läſst,

ist eine Anzahl paralleler Siebe H geneigt in eine

Erweiterung L des Dampfrohres eingestellt und bestehen dieselben aus 1,5

bis 6mm dicken Drähten, welche entweder sämmtlich

parallel sind oder sich kreuzen, jedenfalls aber alle steil abwärts gerichtet sind,

damit das Wasser leicht an denselben niederrieselt (vgl. M.

Schmidt 1885 256 564). Auch die Wirkung solcher

Siebe ist eine sehr fragliche, da von einem Absieben der Dampfbläschen wegen ihrer

Feinheit nicht die Rede sein kann und auch solche Siebe immer etwas Wärme an die

Gehäusewand und durch diese nach auſsen ableiten werden.

Eine wirkliche Dampftrocknung wird nur durch Zuführung von Wärme zu erreichen sein,

wie es bei den Dampfüberhitzern der Fall ist. Werden aber solche Ueberhitzer durch

die Feuergase geheizt, so sind dieselben immer einer schnellen Zerstörung

ausgesetzt, ganz besonders, wenn der Ueberhitzer unmittelbar im Feuer liegt. Eine

solche Anordnung haben z.B. Baron R. Sellière und L. M. Th. Riot in Paris (Erl. * D. R. P. Nr. 7150 vom

5. März 1879 und Zusatz * Nr. 11874 vom 31. März 1880) getroffen. In einiger Höhe

über dem Roste (bei Locomotiven und Locomobilen oben in der Feuerbüchse) ist ein

gewundenes eisernes Rohr von 40 bis 50mm

Durchmesser untergebracht, das einerseits mit dem Dampfdome, andererseits mit der

Maschine in Verbindung steht und durch welches beim gewöhnlichen Betriebe ein Theil

des Dampfes geleitet wird. Um das Rohr beim Anfeuern, wenn noch kein Dampf vorhanden

ist, und beim Stillstande der Maschine, wenn kein Dampf verbraucht wird, zu schonen,

ist dasselbe auch mit dem Wasserraume unter Einschaltung eines Absperrventiles

verbunden, so daſs es sich, wenn dieses Ventil geöffnet ist, mit Wasser füllt und

als Dampfentwickler dient. Trotz dieser Vorsichtsmaſsregel wird das Rohr bald

verbrannt sein.

A. Estrade in Paris (Erl. * D. R. P. Nr. 17811 vom 15.

Oktober 1881) hat das in ∪-Form durch die Feuerbüchse geführte Dampfrohr A (Fig. 11 und 12 Taf. 29),

um es zu schützen, mit einem etwas weiteren Rohre D

umgeben, welches frei in den Raum über der Feuerbüchse mündet, also immer mit Wasser

gefüllt sein wird. Ein Verbrennen des Dampfrohres ist hier wohl ausgeschlossen,

ebenso aber auch eine Trocknung und Ueberhitzung des Dampfes, da das Wasser doch nur

unmerklich wärmer sein kann als der Dampf desselben Kessels. In das

Ueberhitzungsrohr A ist ferner noch eine gröſsere

Anzahl durchlöcherter Scheiben eingesetzt, welche die Wassertropfen zurückhalten

sollen. Dieselben können allerdings insofern zur Trocknung des Dampfes beitragen,

als sie eine starke Drosselung desselben bewirken werden und der gedrosselte Dampf

dann noch Wärme aus dem Wasser aufnehmen kann. Beabsichtigt scheint aber hier die

Drosselung nicht zu sein.

Das letztere ist der Fall bei einer Einrichtung von B.

Röber in Dresden (* D. R. P. Nr. 26534 vom 31. Mai 1883), bei welcher

gleichfalls der Ueberhitzer, als Schlangenrohr S (vgl.

Fig. 4 und

5 Taf. 29)

oder in beliebiger anderer Form ausgeführt, im Wasserraume des Kessels untergebracht

ist. Vor seinem

Eintritte in den Ueberhitzer S soll der Dampf unter

Umständen durch einen sogen. Druckregulator – bei V –

gedrosselt werden. Eine Trocknung bezieh. Ueberhitzung ist dabei jedenfalls zu

erreichen; ob sie aber in Verbindung mit der Drosselung einen Vortheil ergibt, muſs

dahingestellt bleiben. Wichtiger ist wohl der weitere Vorschlag Röber's, einen derartigen im Kesselwasser liegenden

Ueberhitzer S1 bei Compoundmaschinen zur Heizung des vom kleinen nach dem

groſsen Cylinder strömenden Dampfes zu benutzen. Zweckmäſsig könnte dies natürlich

nur bei Maschinen sein, welche sich in nächster Nähe des Kessels befinden, z.B. bei

Compoundlocomotiven.

P. Michelson in St. Petersburg (Erl. * D. R. P. Nr.

26000 vom 11. Juli 1883) hat vorgeschlagen, namentlich bei Wasserröhrenkesseln im

Feuerraume oder in den Feuerzügen eine Metallmasse (z.B. Guſseisen) oder eine

Erzmasse (z.B. Raseneisenstein) anzubringen, welche sich, wie aus Fig. 6 Taf. 29 zu

entnehmen ist, durch die Wand des Dampfsammlers hindurch, ohne mit Wasser in

Berührung zu kommen, als Hohlkörper in den Dampfraum fortsetzt, und den Dampf durch

diesen Hohlkörper hindurchzuleiten. Der Metallblock wird allerdings je nach der

Gröſse seiner im Feuerraume liegenden Oberfläche eine gröſsere oder geringere

Wärmemenge an den Dampf überleiten, die praktische Ausführung jedoch einige

Schwierigkeiten bieten.

Von H. Andreae in Mannheim (* D. R. P. Nr. 24221 vom 17.

März 1883) rührt die in Fig. 10 Taf. 29

dargestellte Vorrichtung her, welche für Vertikalkessel mit durch den Dampfraum

geführtem Rauchrohre bestimmt ist. Auf einem an das Rauchrohr angenieteten

Winkelringe ist ein Blechcylinder befestigt, an welchen sich oben ein zweiter

engerer Blechcylinder schlieſst, der zwischen sich und dem Rauchrohre nur einen sehr

engen Zwischenraum läſst. Der Querschnitt dieses Ringspaltes soll doppelt so groſs

als der Querschnitt des Ausströmrohres sein. Diesen engen Raum muſs der Dampf von

oben nach unten durchströmen, um in den Raum r zwischen

den Blechmänteln zu gelangen, aus welchem er oben entnommen wird. Zwei Röhren o leiten das etwa nach r

mitgerissene Wasser nach unten ab. Die beiden Cylinder, wenigstens der innere,

sollen aus Kupferblech gefertigt werden. So lange der enge Ringraum nicht verstopft

ist, wird die Vorrichtung recht wirksam sein.

Die Heizung des Dampfes durch die schon stark gekühlten abziehenden Heizgase ist zwar nicht so wirkungsvoll wie die durch die

frischen Gase, gewährleistet dagegen eine längere Dauer des Ueberhitzers. Dieselbe

ist auch bei dem in Fig. 9 Taf. 29 abgebildeten Ueberhitzer von M.

Gehre in Cassel (* D. R. P. Nr. 27734 vom 9. December 1883) benutzt. In die

etwas verlängerte Rauchkammer eines Locomotivkessels ist eine Trommel c eingelegt, welche von Heizröhren f durchzogen wird. Diese Röhren haben eine solche Weite

und sind so angeordnet, daſs sie über die etwas vorspringenden Enden der

Kesselröhren g geschoben werden können, also eine Fortsetzung derselben

bilden. Ein Rohr b leitet den Dampf aus dem Kessel in

die Trommel c ein, aus welcher er im tiefsten Punkte

entnommen wird. Zweckmäſsiger wäre es wohl, wenn das Rohr b in c abwärts geführt und der Dampf oben

entnommen würde. Das Rückschlagventil a verhindert ein

Rückströmen des Dampfes und wird sich jedesmal bei einer Stauung desselben in Folge

der Absperrung an der Maschine schlieſsen.

Bei solchen durch die (frischen oder abziehenden) Feuergase geheizten Ueberhitzern

kann man die Frage aufwerfen, ob es nicht vortheilhafter sein würde, die Heizfläche

des Ueberhitzers als wasserbespülte Kesselheizfläche zu benutzen, im letzten Falle

(vgl. Fig. 8)

z.B. den eigentlichen Kessel um die Länge des Ueberhitzers zu verlängern, wodurch an

der Länge der ganzen Locomotive, am Feuerzuge u.s.w. nichts geändert würde.

Jedenfalls würde doch an das Wasser eine gröſsere Wärmemenge abgegeben als an den

feuchten oder gar an den trockenen Dampf, also auch mehr Wasser verdampft werden,

als mit dem Dampfe in den Ueberhitzer gelangt. Auſserdem erfordert bekanntlich der

trockene bezieh. überhitzte Dampf eine viel sorgfältigere Schmierung von Kolben und

Schieber der Maschine, wenn diese Theile sich nicht schnell abnutzen sollen. Sind

doch sogar Vorschläge gemacht (vgl. Lüde 1882 246 * 208), bei Locomotiven eine gewisse Dampfmenge

fortdauernd niederzuschlagen, um mit dem Dampfwasser die Schieber ausgiebig zu

schmieren. Im Allgemeinen wird daher die Anwendung besonderer Vorrichtungen zur

Trocknung bezieh. Ueberhitzung des Dampfes kaum zweckmäſsig sein. Hierfür spricht

auch der Umstand, daſs man auf Dampfschiffen, wo früher in der Regel Ueberhitzer

benutzt wurden, von der Anwendung derselben jetzt zurückgekommen ist.

Tafeln