| Titel: | Ueber Neuerungen im Geschützwesen. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 449 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Geschützwesen.

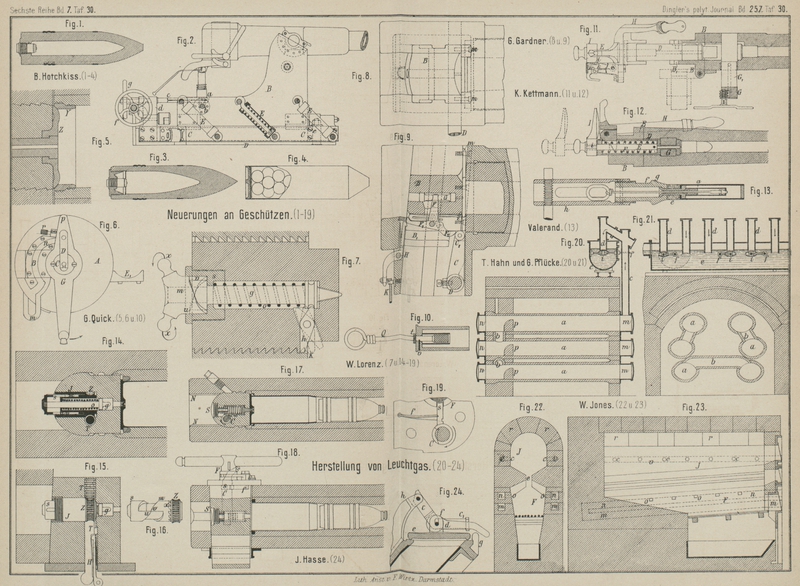

Patentklasse 72. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 30.

Ueber Neuerungen im Geschützwesen.

In der Artilleristik spielen augenblicklich die klein kaliberigen, einläufigen,

schnell feuernden Geschütze eine groſse Rolle; dieselben sind ganz besonders zur

Ausrüstung der Torpedoboote bestimmt und auſserdem

werden sie auch auf den groſsen Panzerschiffen als Schutz gegen die Torpedoboote

sowie als Boots- und Landungsgeschütze gebraucht. Ihre verhältniſsmäſsig groſse

Tragweite macht sie aber auch in Festungen verwendbar, und können sie hier sowohl,

als im Felde zum schnellen Einschieſsen mit Vortheil benutzt werden, da man es schon

bis auf 30 Schüsse in der Minute gebracht hat.

In Textfigur 1 ist nach Engineering, 1884 Bd. 38 S. 128 das neue einläufige Hotchkiss'sche Geschütz

(vgl. 1883 248 * 116), welches für die Englische Marine

bestimmt ist, veranschaulicht. Das Kaliber beträgt 57mm. Das Rohr liegt entweder in einer leichten Feldlaffete, deren Schwanz

mit einem in die Erde zu drückenden Sporne versehen ist, so daſs ein Rücklauf nicht

stattfindet, oder in einer Gabel, welche sich in einem starken senkrechten Lager,

das irgendwo befestigt wird, drehen kann. Das Rohr besteht aus einer Kernröhre mit

übergeschobenem Mantel; auf letzterem sind die Schild zapfen und das Korn befestigt.

Der Deckel der Schildzapfenlager wird durch zwei Schrauben festgehalten. Die vordere

Schraube besitzt eine Flügelmutter, so daſs sie von Hand leicht angezogen und gelöst

werden kann. Man kann hierdurch das Rohr, wenn es einmal gerichtet ist, leicht

feststellen, da eine besondere Richtvorrichtung fehlt. Der Verschluſsblock ist etwas

anders geformt als der früher beschriebene, insofern als der Hammer im Blocke selbst

sitzt. Die Hammerwelle ragt rechts seitlich aus dem Blocke heraus und trägt hier

einen Daumen, welcher beim Zurückdrehen des Spannhebels von einem auf der Welle des

letzteren sitzenden Daumen nach unten gedreht wird, so daſs der Hammer die ebenfalls

im Blocke untergebrachte Schlagfeder spannt. Ist dies geschehen, so greift der

Spannarm in den geraden

Theil der Blocknuth und bewegt den Block nach unten. In Textfigur 1 würde das Oeffnen des Verschlusses bezieh. das Spannen des

Schlosses mit dem oberen Spannhebel geschehen. Will man den Verschluſs schlieſsen,

so zieht man den unteren Spannhebel gegen sich hin. Es hat diese Anordnung von zwei

Spannhebeln den groſsen Vortheil, daſs der Bedienungsmann nur ziehend und nicht drückend an den Spannhebeln zu wirken

hat. Das Schulterstück ist weiter nicht verändert; nur ist es an der Kante, gegen

welche die Schulter des Mannes anliegt, mit einem Kautschukschlauche versehen,

welcher den Stoſs des Geschützes beim Abfeuern sehr mildern soll, so daſs er nicht

unerträglich wird. Eine kleine, am Schulterstücke befestigte Platte fängt die aus

dem Rohre ausgeworfenen Patronenhülsen auf und verhindert, daſs sie dem

Bedienungsmanne auf die Füſse fallen. Das Abfeuern geschieht durch Auslösen des

Abzuges, dessen Drückerende in einem am Rohre befestigten Pistolenkolben liegt. Das

Lager für die Gabel, welche als Laffete dient, ist mit einer Preſsschraube versehen,

mittels der das Rohr festgestellt werden kann, wenn die wagerechte Richtung genommen

ist.

Fig. 1., Bd. 257, S. 450

Als Munition dienen Patronen, bestehend aus der Messinghülse mit der bekannten

Zündvorrichtung, der Pulverladung, einem Pfropfen und dem Geschosse. Als letzteres

wird die gewöhnliche Granate aus Guſseisen (Fig. 1 Taf. 30), die

Panzergranate aus gehärtetem Stahl (Fig. 3), die Kartätsche

(Fig. 4)

und auch das Schrapnell verwendet. Die Granaten haben Bodenzündung und Kupferführung

und werden mit der Patronenhülse verlöthet. Den Bodenzünder zeigt Textfigur 2. Die Nadel L

besteht aus einem oben

zugespitzten Bolzen, welcher zur Vermehrung der Reibung mit Schraubengewinde

versehen ist; um letzteres legt sich ein Bleikörper K,

welcher von einem Kupfermantel umgeben ist. In schuſsbereitem Zustande nehmen die

Zündertheile die gezeichnete Stellung ein. Beim Schusse nun fliegt der Bleikörper

K über die Nadel L

zurück und kann letztere auf diese Weise beim Auftreffen des Geschosses die

Zündpille erreichen bezieh. anstecken, wonach die Explosion des Geschosses

erfolgt.

Fig. 2., Bd. 257, S. 451

Erscheint es unthunlich, den Rückstoſs derartiger Geschütze durch eine feststehende

Laffete aufzunehmen, so wendet B. Hotchkiss folgende Einrichtung an: Das Rohr liegt in

einer Rahmenlaffete (Fig. 2 Taf. 30), deren Oberlaffete B mit dem

Rahmen C durch mehrere schräge Federbuffer E verbunden ist. Diese Federbuffer begrenzen also

einestheils den Rücklauf und vermehren anderentheils die zwischen Rahmen und

Oberlaffete bestehende Reibung. Um das Rohr auch während des Rücklaufes richten zu können, ist die äuſsere Richtschraube

mit einem Schneckenrade a versehen, in welches eine an

der Laffete gelagerte Schnecke b eingreift. Durch diese

geht eine vierkantige Stange c hindurch, welche in dem

auf dem Rahmen befestigten Sockel d gelagert ist. Beim

Rücklaufe der Laffete verschiebt sich demnach die Schnecke b über die Stange c, ohne daſs aber die

Verbindung gelöst würde. Man kann demnach das Rohr in jedem Augenblicke richten, was

bei schnell feuernden Geschützen von groſser Wichtigkeit ist, da der Richtkanonier

unabhängig vom Ladenden arbeiten und lediglich sein Augenmerk auf das Einschlagen

der Geschosse richten kann. Der Rahmen C dreht sich in

wagerechter Ebene um den Bolzen e und kann gegen die

Platte D mittels einer Zahnstange und einer darin

eingreifenden Schnecke, welche mit dem Handrade f

verbunden ist, verdreht werden. Es scheint demnach, als ob die ganze Laffete durch

irgend welche Einrichtung ungefähr auf das Ziel eingestellt wird und daſs dann die

genauere Richtung mit den Handrädern f und g vorgenommen wird.

Einen anderen von G. Gardner in London (* D. R. P. Nr.

29398 vom 15. März 1884) construirten Keilverschluſs

für ähnliche Geschütze zeigen Fig. 8 und 9 Taf. 30. Das

Verschluſsstück des Rohres bildet hier ein oben und hinten offenes Lager. Unten

befindet sich das Keilloch, in welchem sich, durch Feder und Nuth geführt, der Keil

B auf und ab bewegen kann. Der Verschluſsblock

besitzt in der Richtung der Rohrachse den Schlagbolzen G, welcher von einem dreiarmigen Hebel FF1

F2 bethätigt wird.

Dieser Hebel hat seinen Drehpunkt in der unteren Aussparung des Blockes, so daſs der

obere Arm F durch den Block hindurchgeht und in einen

Schlitz des Schlagbolzens G tritt, während der hintere Arm F1 bis zur Hinterfläche

des Blockes reicht und der vordere Arm F2 nach unten gebogen ist. Ueber den Armen F1 und F2 liegt die

zweischenkelige Schlagfeder, welche bei i im Blocke

befestigt ist. Unter dem Hebel besitzt der Block in der Aussparung zwei sich

gegenüber stehende wagerechte Nuthen B1, in welche die an dem Arme C sitzenden Rollen C1 greifen. Der Arm C

ist auf einer Achse D befestigt, welche in einer

Verlängerung des Keilloches gelagert ist und auſserhalb des Verschluſsstückes den

von Hand zu bewegenden Spannhebel trägt. Wird letzterer zurückgedreht, so drückt die

Rolle C1 den Arm F2 nach oben und zieht

dadurch den Schlagbolzen unter Anspannung der Schlagfeder zurück, bis der Abzug H über den Arm F1 springt und die Schlagfeder gespannt hält. Wenn

nun die Rollen C1 in

die Nuthen B1 treten,

wird der Keil nach unten bewegt, bis er auf der Achse D

aufsitzt. Gleichzeitig haben an der Vorderfläche des Keiles befestigte schräge

Leisten m, welche sich mit dem Keile parallel der

hinteren Keilfläche nach unten bewegen, die Patronenhülse am Wulste gefaſst und

gelockert, so daſs sie leicht aus dem conischen Patronenlager gezogen werden kann.

Ist dies geschehen, so kann eine neue Patrone eingesetzt und der Verschluſs durch

Zurückdrehen des Spannhebels geschlossen werden. Ein Zug an der Schnur K löst dann den Abzug H

aus, so daſs die Schlagfeder den Schlagbolzen vorschnellt. Sofort nach dem Schusse

zieht jedoch die Schlagfeder in Folge der eigenthümlichen Gestalt ihrer Auflage auf

den Armen F1

F2 den Schlagbolzen

etwas zurück, so daſs dem Oeffnen des Verschlusses kein Hinderniſs

entgegensteht.

Georg Quick in Hidkote House, Chipping Camdem, England

(* D. R. P. Nr. 30592 vom 9. März 1884) schlägt für klein kaliberige Geschütze die

Verbindung eines Schraubenverschlusses mit

Keilverschluſs vor, so daſs die Schraube C

(Fig. 6

Taf. 30) in dem nach links verschiebbaren Keile B

sitzt. Die Schraube ist mit einer Kurbel G versehen;

dreht man diese in der angegebenen Pfeilrichtung, so schraubt sich zuerst die

Schraube C etwas in dem Keile B zurück und wird, wenn der Arm p der Kurbel

in die feste Schleife m tritt, der Keil B mit der Schraube C nach

links bewegt und dadurch der Verschluſs geöffnet. Das Einführen der Ladung kann nun

mit Hilfe der Lademulde E1 geschehen. Die schräge Curve n dient zum

Zurückschieben des das Zündloch bedeckenden Riegels D,

wenn der Verschluſs geöffnet wird. Beim Schlieſsen des Verschlusses schiebt sich D wieder vor das Zündloch und hält die mittlerweile in

letztere eingesetzte Schlagröhre fest. Schiebt man den Riegel r zurück, so kann der Riegel D unabhängig von G bewegt werden. Die

Brauchbarkeit dieses Verschlusses steht weit gegen die der beiden zuerst genannten

Verschlusse zurück. Als Liderung zwischen Schraube und Rohr wendet Quick den Ring Y (Fig. 5 Taf. 30)

und die federnde Platte Z an, welche letztere an der

Schraube befestigt ist. Beide Theile legen sich in genau abgedrehten Flächen an

einander an und werden durch die Elasticität der Platte, dann aber auch durch die auf

Streckung der letzteren hinarbeitenden Pulvergase gegen einander gepreſst.

Die zu dem Verschlusse gehörige Quick'sche Schlagröhre (* D. R. P. Nr. 29285 vom 1. Juni 1884)

unterscheidet sich dadurch von anderen, daſs der Reiberstift Q (Fig.

10 Taf. 30) mit einem Bunde t versehen ist,

welcher nur dann durch die Oeffnung im Riegel D (Fig. 6) geht,

wenn die Schraube C vollständig geschlossen ist. Der

Stift Q wird in der Schlagröhre durch einen

Weichmetallstift v gehalten, welcher beim Abziehen

einfach abgeschert wird.

Bei der ebenfalls für den Schraubenverschluſs bestimmten Schlagröhre von C. Th. M. Valéraud de Bange

in Paris (* D. R. P. Nr. 30204 vom 27. Mai 1884) ist eine gasdichte Verbindung

zwischen Schlagröhre und Zündlochfutter vorgesehen. Die Schlagröhre a (Fig. 13 Taf. 30) ist

hinten mit einem elastischen Wulste e aus mit Fett

getränktem Asbest versehen und dann in die Röhre f

hineingeschoben; durch Ausweitung ihres hinteren Endes wird sie in f festgehalten. Die Befestigung der Röhre f im Schraubenverschlusse geschieht durch die Knaggen

g, welche, in eine entsprechende Oeffnung

eingeführt und um 90° gedreht, die ganze Schlagröhre festhalten. Beim Schusse drückt

die eigentliche Schlagröhre a den elastischen Wulst e nach allen Seiten aus einander, so daſs Pulvergase um

die Schlagröhre herum nicht entweichen können. Um die Schlagröhre nur dann abziehen

zu können, wenn sie fest in den Schraubenverschluſs eingesetzt ist, besitzt die

Röhre h einen Schlitz, in welchen der Abzugshebel, der

die Oese des Reiberstiftes erfaſst, nur in einer bestimmten Stellung eintreten

kann.

In Deutschland beschäftigt sich Wilh. Lorenz in

Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 26549 vom 23. Juni 1883) mit der Einführung von Metallkartuschen bei klein kaliberigen und

Feldgeschützen, deren Keilverschluſs zu diesem Zwecke mit einer besonderen

Schlagvorrichtung versehen sein muſs. Wenn man den schrägen Zündlochstollen, der

Rohr und Keil durchdringt, beibehalten will, soll im Keile der Schlagstift liegen,

welcher von einer schwachen Schraubenfeder zurückgehalten wird, während am

Verschluſsstücke des Rohres das eigentliche Zündschloſs mit dem Schlagbolzen

befestigt wird. Die Spannung des letzteren erfolgt dadurch, daſs zwei Cylinder,

welche an den sich berührenden Enden mit zwei scharf abgesetzten Zähnen versehen

sind, durch Umwickeln und Zug an der Abzugsschnur gegen einander verdreht werden, so

daſs die Zähne zuerst an einander hinauf steigen und dann von einander abgleiten,

also in der gleichen Art und Weise wie das Spannen der Schlagfeder beim Mauser'schen Gewehre erfolgt. In dem Boden der

Kartusche sitzen in diesem Falle Zündhütchen mit Randzündung, welche in der Mitte

etwas eingedrückt sind, so daſs der Schlagstift senkrecht auf den Rand des

Zündhütchens aufschlägt. Ordnet man das Zündschloſs im Keile selbst an, so hat es die in Fig. 14 bis

16 Taf.

30 dargestellte Einrichtung. In der hohlen Hülse J

dreht sich ein Cylinder m mit zwei scharfen Zähnen v und dem Zahnrade Z. Auf m gleitet ein Cylinder s, welcher mit dem

Schlagbolzen g fest verbunden ist und den Zähnen v gleich gestaltete Zahne u trägt. Zwischen dem Schlagbolzen g und dem

Cylinder m ist die Schlagfeder o eingeschaltet. Wird nun durch Herausziehen der runden Zahnstange T das Zahnrad Z und der

Cylinder m gedreht, so gleitet der gegen Drehung

gesicherte Cylinder s vermöge der Zähne u und v zurück, so daſs

die Schlagfeder gespannt wird. Kommen diese Zähne in die gezeichnete Lage, so

schnellt die Schlagfeder o den Cylinder s und den Schlagbolzen g

vor, wobei letzterer die Kartusche entzündet. Da das Zahnrad Z und der Cylinder m mittels der

Kuppelungszähne x (vgl. Fig. 16) mit einander

verbunden sind, so kann die Zahnstange T wieder in den

Keil hereingeschoben werden, ohne daſs der Cylinder m

sich mitdrehen müſste. Die Zähne x des Zahnrades Z gleiten dann über die entsprechenden Zähne von m fort. Der federnde Haken H dient zum Anknüpfen der Abzugsschnur und ist mit T so verbunden, daſs er sich, wenn die Zahnstange T genügend aus dem Keile herausgezogen ist, von derselben löst.

Ein anderes, von W. Lorenz construirtes Zündschloſs (vgl. * D. R. P. Nr. 28885 vom 15. December

1883) zeigen Fig.

17 bis 19 Taf. 30. Hier besitzt der Schlagbolzen auf seinem Mantel Zähne, in

welche parallel der Keilachse ein im Keile gelagerter Zahnbogen C eingreift. Die Schlagfeder liegt in dem hohlen

Schlagbolzen und stützt sich nach hinten gegen die Schraube S. Wird nun der Zahnbogen C durch eine um

seinen äuſseren Arm gewickelte und nach hinten gehende Schnur gedreht, so wird der

Schlagbolzen zurückgeschoben, bezieh. die Schlagfeder gespannt. Sowie aber der

glatte Theil des Zahnbogens C an die Zähne des

Schlagbolzens gelangt, schnellt letzterer vor. Um zu verhindern, daſs das Geschütz

abgefeuert werde, ehe die Verschluſsschraube des Keiles vollständig geschlossen ist,

liegt im Keile zwischen der Verschluſsschraube F (Fig. 19) und

der Zahnbogenachse C ein federnder Riegel s. Derselbe wird durch seine Feder f gegen die Zahnbogenachse gedrückt und springt im

Ruhezustande des Zündschlosses in eine Kerbe jener Achse C ein, so daſs dieselbe nicht gedreht werden kann. Erst wenn die

Verschluſsschraube ganz geschlossen ist, stellt sich ein Ausschnitt derselben über

den Riegel s, so daſs nun erst letzterer beim Drehen

der Achse C in jenen geschoben werden kann. Die Nuthen

N (Fig. 17) im Ladeloche

dienen zum Einführen des Ausziehers. Derselbe besteht aus zwei durch eine Handhabe

mit einander verbundenen Haken, welche von Hand über die Kartuschkrempe gedrückt und

dann herausgezogen werden.

Für Schraubenverschlusse gibt Lorenz (* D. R. P. Nr.

30263 vom 22. Mai 1884, Zusatz zu * Nr. 26549) dem Zündschlosse die Einrichtung

Fig. 7 Taf.

30. Die Zähne u und v

(vgl. Fig.

14) liegen in diesem Falle am Stücke m und an der

Schraube s. Befestigt man an den Knöpfen x die Abzugsschnur, dreht sie einige Male um das Stück

m und zieht dann daran, so steigen die

Schraubenflächen u und v

an einander in die Höhe, so daſs die Schlagfeder o

angespannt wird und, wenn die Zähne in der richtigen Stellung sind, den Schlagbolzen

g vorwirft. Damit dies nicht eher geschehen könne,

als bis der Schraubenverschluſs vollständig geschlossen ist, greift der Hebel h in den Schlagbolzen und eine Nuth K des Schraubengewindes im Geschützrohre ein; letzteres

kann aber nur dann geschehen, wenn der Verschluſs ein vollständiger ist. Die

Einrichtung ist in mehreren Abänderungen in der Patentschrift beschrieben.

Als Verschluſspfropfen für Metallkartuschen schlägt W. Lorenz (* D. R. P. Nr. 29648 vom 9. April 1884)

Scheiben aus Holz o. dgl. vor, welche vorn von einer Metallkapsel umschlossen

werden; um letztere wickelt man gefettetes Garn, Filz oder Papier. Die Metallkapsel

wird, nachdem man sie in die Metallkartusche hineingedrückt hat, mit letzterer

verlöthet.

Karl Kettmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 30207 vom 5.

August 1884) greift auf den veralteten Kolbenverschluſs

zurück. Der Kolben D (Fig. 11 und 12 Taf. 30)

wird in der Thür B geführt, welche sich um einen

senkrechten Bolzen am Rohre drehen läſst. Zur Feststellung des Kolbens dient der

Keil G, welcher einen Spalt G1 besitzt und mit diesem über den an

dieser Stelle entsprechend geformten Kolben D greift.

Der Keil G wird durch die bekannte Verschluſsschraube

im Rohre befestigt. Im Kolben liegt der Schlagbolzen E

mit der Feder F; ersterer hat hinten einen aufrecht

stehenden Arm I. Der dreiarmige Spannhebel H dreht sich um einen am Kolben befestigten Bolzen, so

daſs der untere Arm in einen Ausschnitt B1 des Kolbens D greift.

Zieht man den Spannhebel nach hinten, so wird zuerst der Schlagbolzen E gespannt, bis der Abzug k vor i einspringt, und dann wird der Kolben

D, nachdem man selbstverständlich vorher den Keil

G herausgezogen hat, aus dem Geschützrohre

entfernt. Dreht man nun die Thür B um ihre Angel, so

wird das Ladeloch frei, so daſs man die Patrone in das Rohr einführen kann. Der

Verschluſs des Rohres vollzieht sich auf umgekehrte Weise. Ein Zug am Abzugshaken

k löst den Schlagbolzen aus, so daſs letzterer

vorschnellt. Die Oeffnung x dient zum Einstecken eines

Sicherungsstiftes.

Das Dynamitgeschoſs der Dynamic

Projectile Company in New-York (* D. R. P. Nr. 29643 vom 26. März 1884)

besteht von der Spitze angefangen aus einer Metallhülse, welche mit Nitroglycerin

gefüllt ist, einem Kautschukbuffer und einem Holzschafte mit vier langen

Schraubenflügeln am hinteren Ende. Hinter dieses Geschoſs wird ein Pfropfen gelegt,

bestehend aus mehreren Holzscheiben mit zwischengelegten stulpähnlichen

Dichtungsscheiben und einer sich gegen das Geschoſs lehnenden federnden hohlen Metallplatte.

Alle Scheiben werden durch eine Schraube zusammengehalten. (Vgl. 1884 253 73. 254 *

248.)

W. Alex. Bartlett in Washington (* D. R. P. Nr. 29396

vom 4. März. 1884) hat ein Geschütz zum Schleudern von

Geschossen mittels verdichteter Gase angegeben. Die Einrichtung desselben

ist aber zu unbedeutend, um hier näheres Eingehen zu rechtfertigen. Es mag nur

erwähnt werden, daſs das Geschützrohr in dem Behälter liegt, welcher die

verdichteten Gase enthält.

Einen eigentümlichen Vorschlag macht W. Ch. Nangle in

Portsmouth (* D. R. P. Nr. 29662 vom 17. Juli 1884). Er steckt Mörser, welche unter groſsen Winkeln feuern, mit ihrem

offenen Hintertheile einfach in Wasser oder Erde

und läſst letztere als Verschluſs wirken. Das Eintauchen in Wasser läſst sich leicht

bewirken bei Mörsern, welche in flachgehenden Böten aufgestellt werden. In diesem

Falle durchdringen sie den Boden des Bootes und werden in diesem mittels eines

Kugelgelenkes befestigt, so daſs sie leicht nach jeder Richtung gedreht werden

können. Wie weit der Vorschlag praktisch verwerthbar ist, läſst sich nicht ohne

Weiteres sagen. Es mag nur bemerkt werden, daſs Wasser das beste Besatzmaterial bei

mit Dynamit geladenen Bohrlöchern ist. Dasselbe genügt

trotz der geringen Menge vollständig, um die Explosionswirkung nach unten zu

richten. Beim Mörser liegt der Fall ebenso;, nur richtet sich die Explosionswirkung

nicht nach unten, sondern nach oben auf das Geschoſs. Es ist aber gegenüber den

Verhältnissen beim Sprengen als Vortheil zu betrachten, daſs hier ungleich gröſsere

Wassermengen, besonders bei bedeutenden Wassertiefen, in Betracht kommen. Bei der

Verwendung von Erde als Verschluſsmittel liegt der Fall nicht so günstig. Erdmörser

sind übrigens schon längst bekannt; dieselben bestehen aus einem gegrabenen Loche,

in welches Pulver, Besatz und Steine geladen werden.

Jul. Leh und Gust.

Langenbach in Bruchsal (* D. R. P. Nr. 29593 vom 28. Juni 1884) haben einen

Geschütz-Geschoſskasten in Vorschlag gebracht,

welcher sich durch verschiedene gute Ausführungen von dem bisher gebräuchlichen

Geschoſskasten vortheilhaft unterscheidet Bei demselben hebt man die Geschosse nicht

mittels eines besonderen Hebers aus dem Kasten, sondern man kippt sie zur Seite

heraus, so daſs sie in die offene Hand fallen. Die Handhabung derartiger

Geschoſskasten scheint bedeutend schneller und auch sicherer wie die der

gebräuchlichen zu sein.

P. Boca in Paris (Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom

19. Juni 1884) stellt die Patronenhülsen aus Celluloid

her. Der Mantel besteht aus einem zusammengerollten Blatte aus Celluloid, welches

mit den Rändern mittels einer Lösung von Celluloid und Kampfer in Alkohol

zusammengeklebt wird. Boden und Deckel werden aus ebensolchen Scheiben gepreſst und

nach der Füllung der Röhre auf gleiche Weise an denselben befestigt.

Tafeln