| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 510 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 252

S. 119.)

Mit Abbildungen auf Tafel

33.

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

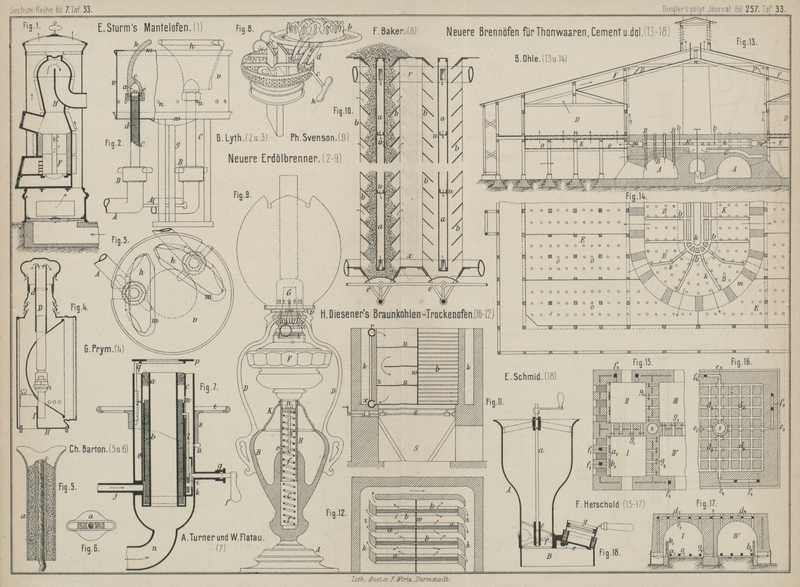

G. Prym in Stolberg (* D. R. P. Nr. 31437 vom 1. Juni

1884) hat bei Laternen zur Verlängerung des Zugglases

einen im Schornsteinaufsatze bei a (Fig. 4 Taf. 33) drehbaren

Blechcylinder D angebracht. Der Oelbehälter wird durch

einen von den Blechen H und I geleiteten Luftstrom gekühlt und die Flamme dadurch vor Luftzug

geschützt.

F. R. Baker in Birmingham (* D. R. P. Nr. 31443 vom 26.

September 1884) verwendet an Lampen zum Heben der Gallerie b (Fig. 8 Taf. 33) zwei Paar

Gelenkhebel d und e,

welche durch den Handgriff h an der Achse c in Bewegung gesetzt werden können. Dadurch wird der

Cylinder emporgehoben, somit die Dochte und der innere Raum des Brenners zugänglich

gemacht, ohne daſs die einen Kreis beschreibende Gallerie aus der wagerechten Lage

kommt.

Nach Ph. F. S. Svenson in Lund, Schweden (* D. R. P. Nr.

32414 vom 16. November

1884) kann der Oelbehälter mit Brenner durch leichten

Druck von den übrigen Lampentheilen getrennt werden,

während beim Aufhören des Druckes die Theile sich mit Hilfe einer Feder wieder auf

einander schieben.

Der Fuſs A der Lampe (Fig. 9 Taf. 33) mit der

Vase B enthält eine Bohrung C, in welcher sich ein Rohr H mit Kappe K auf- und abschieben läſst. Eine Spiralfeder f sucht das Rohr stets nach oben aus der Höhlung

herauszuschieben. Das Rohr besitzt, damit keine Drehung desselben stattfinden kann,

einen Längsschlitz s, in welchen eine Nase e am oberen Ende der Bohrung C geführt ist. Der Schlitz s ist oben mit

zwei seitlichen Erweiterungen n versehen, so daſs sich

diese, wenn das Rohr H nach unten geschoben ist, unter

die Nase e bringen lassen und auf diese Weise das Rohr

mit Oelbehälter u.s.w. in seiner unteren Lage festgehalten wird. Auf das Rohr H ist nun der Oelbehälter F der Lampe mit dem daran befindlichen Brenner G befestigt, so daſs an der Auf- und Abverschiebung des Rohres H der Oelbehälter und der Brenner theilnehmen.

Lampencylinder und Glocke stehen dagegen nicht in unmittelbarer Verbindung mit den

anderen Lampentheilen, sondern sind auf einem besonderen, von Armen D getragenen Kranze v

aufgesetzt. Gegen die Innenseite der Erweiterung n legt

sich der mit dem Brenner G verbundene Luftkorb a an und wird also auf diese Weise durch v eine Art Anschlag gebildet, welcher das weitere

Hinaufgehen des Rohres H mit Brenner G und Oelbehälter F

begrenzt.

Soll nun die Lampe angezündet oder Oel in den Behälter nachgegossen oder der Brenner

geputzt werden o. dgl., so drückt man einfach den Oelbehälter F so weit nieder und dreht letzteren ein wenig, so daſs

eine der Schlitzerweiterungen n des Rohres H unter die Nase e gelangt

und auf diese Weise das Rohr in seiner unteren Stellung festgestellt wird. Nach

Beendigung des Anzündens, Füllens o. dgl. läſst man das Rohr mit Brenner und

Oelbehälter durch Drehen des letzteren und Loslassen wieder aufsteigen, worauf die

Lampe dann zum Gebrauche fertig ist.

G. W. Lyth in Stockholm (* D. R. P. Nr. 31815 vom 16.

Februar 1884) glaubt, daſs die in Fig. 2 und 3 Taf. 33 gezeichnete Gasolinlampe mit zwei Brennern ohne Aufsicht lange Zeit

hindurch brennt und nach allen Richtungen hin ein gleichmäſsig starkes Licht

ausstrahlt. Die Zuführungsrohre A für Gasolin sind

durch Muttern B mit den Dochtrohren C verschraubt. Die aufgeschraubten Brenner e sind mit Oeffnungen c

versehen und enthält jeder Brenner ein Drahtnetz a,

durch welches die Dämpfe hindurch ziehen müssen, bevor sie das Ausströmungsloch c erreichen. Die Brenner sind auſserdem mit einem

gewöhnlichen Verbreiter h für die Flammen versehen und

beide von einer Metallhaube v mit Löchern m für die Flammen und den oberen Theil der Verbreiter

h umgeben, während unten herum die kleinen Löcher n der Verbrennungsluft Einlaſs gewähren. Die Haube r, welche von der Flamme erwärmt wird, dient dazu, die

Verbrennungsluft, welche durch die Löcher n in der

Haube und am Boden w einströmt, zu erwärmen. Der Boden

w soll dasjenige Gasolin sammeln, das etwa

überläuft, während die Lampe nicht angezündet ist, und welches durch das Rohr g fortgeleitet wird; die Wölbung hat jedoch auſserdem

den Zweck, beim Anzünden eine kleine Menge Spiritus aufzunehmen, welche angezündet

wird, um die Erwärmung des Brenners und dadurch auch die Verwandlung des Oeles in

Gas zu beschleunigen.

Ch. Barton in Branton (* D. R. P. Nr. 31820 vom 4.

Oktober 1884) will die Baumwolldochte vermeiden, indem

er den Zwischenraum zwischen zwei Glas- oder Porzellanröhren a und c (Fig. 5 und 6 Taf. 33) mit gebranntem Gyps, Holzkohle, Bimsstein o. dgl. füllt.

Das innere Rohr ist mit einem Dochte versehen; doch kann derselbe auch unmittelbar

in das im porösen Materiale befindliche Loch eingezogen sein, ohne Benutzung eines

Glas- oder Porzellanrohres c. Das obere Ende des Rohres

a ist erweitert und flach zusammengedrückt, so daſs

es auf jeder Seite des Rohres c und über dem porösen

Materiale einen kleinen Raum bildet. Hierdurch wird Raum für die Erzeugung der

Oeldämpfe geschaffen, welche dadurch entstehen, daſs der Docht angezündet wird,

dieser den zusammengedrückten Theil des Rohres a

erwärmt und dadurch die Verdampfung des Oeles bewirkt. Der kleine Docht brennt bis

auf den Rand des Rohres c hinab, erhitzt den

zusammengedrückten Theil des Rohres a und ebenso die

obere Schicht des Gypses, wodurch das durch das poröse Material aufsteigende Oel

verdampft und verbrannt wird.

Nach A. D. Turner und W.

Flatau in London (* D. R. P. Nr. 31822 vom 16. Oktober 1885) besteht der

Lampendocht aus zwei Theilen, von denen der untere

Saugedocht b (Fig. 7 Taf. 33) durch

Drehung eines auſserhalb der Lampe befindlichen Griffes oder Knopfes nach oben oder

unten geschoben werden kann, wodurch die Berührung mit dem oberen unverbrennlichen Dochte a

hergestellt oder aufgehoben wird. Der untere Dochttheil wird in der gewöhnlichen

Weise durch das Rohr j mit Oel gespeist; sind beide

Dochte in Berührung, so steigt das Oel nach dem Brenner, während bei Trennung der

Dochte die Zuströmung nach dem oberen Dochte aufhört und die brennende Flamme bald

verlischt.

Die Bewegung des unteren Dochtes geschieht durch Drehen des Griffes f an der Spindel g. Am

inneren Ende trägt diese Spindel eine Kurbel t, welche

in einen Schlitz des Theiles h eingreift. Bei Drehung

des Griffes f bewegt sich der Theil k mit der an diesen sich anschlieſsenden Stange l, die in einen Schlitz m

des Rohres c eintritt und mit dem rohrförmigen Schieber

e verbunden ist, nach oben oder unten.

Die Höhe der Brennscheibe p über dem Brenner ist durch

Heben und Senken der Stifte q in den Führungen r regulirbar. Der den Glockenteller

t und den Cylinderhalter tragende Rahmen ist an seiner

Unterkante mit einer geneigten Fläche s versehen,

welche auf einem seitlich an der Lampe befestigten Stifte u aufruht, so daſs durch einfaches Drehen des Rahmens auf dem Stifte der

erstere in Gemeinschaft mit der Kugel und dem Cylinder gehoben und gesenkt und

dadurch der Abstand des Cylinderbodens vom Brenner verändert wird, wodurch die

Flamme geregelt werden kann. Die Luft tritt durch Rohr n ein.

Tafeln