| Titel: | Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und Cement. |

| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 512 |

| Download: | XML |

Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und

Cement.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes Bd.

254 S. 337).

Mit Abbildungen auf Tafel

33 und 34.

Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und Cement.

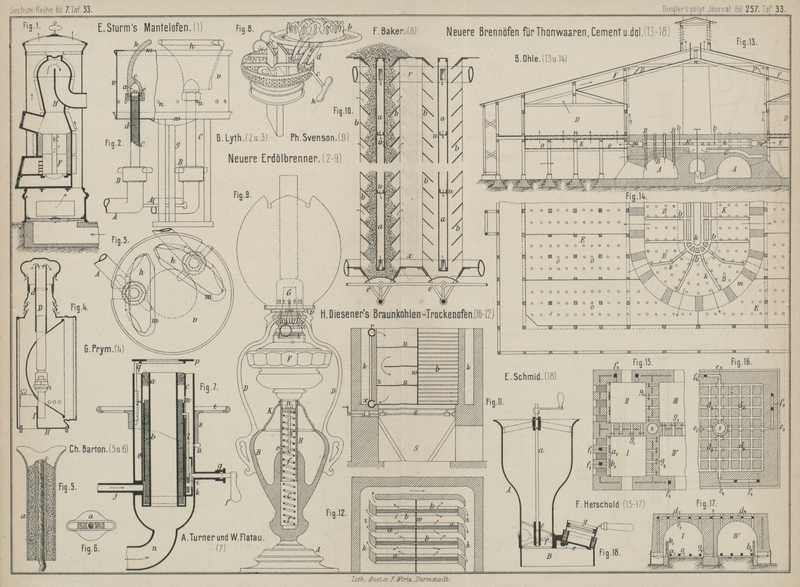

B. N. Ohle in Hamburg (* D. R. P. Nr. 31927 vom 14.

Oktober 1884) legt bei seinem mit Trockeneinrichtung

versehenen Brennofen über die Ofenkammern A (Fig. 13 und

14 Taf.

33) einen von senkrechten Röhren B

durchzogenen Kanal K. Ein Theil der senkrechten Röhren ist durch

wagerechte Rohre k verbunden. Durch das Ventil b kann die Verbindung jeder Ofenkammer von den Röhren

abgesperrt werden. Unmittelbar neben und oberhalb dieser Heizkammer K befinden sich die von einander unabhängigen

Trockenkammern D und unter derselben, in gleicher Höhe

mit der Heizkammer, der Raum E als Sammelraum für die

warme Luft. Die frische Luft tritt durch Kanäle C in

die Heizkammer K, wird hier durch die Rohre B und k erwärmt, tritt bei

geöffneter Klappe m in die Wärmekammern E, durchdringt die Decke n, zieht aufwärts steigend durch die Trockenkammern D und entweicht durch die Abführungsschächte F ins Freie.

Nach Bedarf kann die warme Luft vor Eintritt in die Trockenkammern in den

Wärmekammern noch mit frischer Luft, welche durch die Oeffnungen o zugelassen wird, vermischt werden. Jede Trockenkammer

D hat ihren besonderen, durch die Klappe p stellbaren Abführungsschacht F. Es kann daher jede Kammer beliebig und unabhängig mit mehr oder weniger

Zug, mit mehr oder weniger Wärmegraden arbeiten. (Vgl. E.

Hoffmann 1885 255 * 346).

E. Schmid in Zürich (* D. R. P. Nr. 29692 vom 17. Mai

1884) verwendet als Beschickungsvorrichtung der

Ziegelöfen mit Brennstoff einen Fülltrichter A (Fig. 18 Taf.

33), welcher in dem auf dem Ofen stehenden Aufsatze B

befestigt wird. Die Achse a trägt zwei schiefe Flächen

c, durch deren Drehung die Gröſse der Beschickung

geregelt wird. Wird der mit dem Deckel e verbundene

Hebel f gehoben, so kann man durch die Glimmerscheibe

g das Feuer beobachten.

Der Ofen zum Brennen von Thonwaaren mit Einrichtung, den

Weg der Feuergase in den Kammern umzukehren, von F. H.

Hetschold in Nippes (* D. R. P. Nr. 28429 vom 3. Februar 1884) besteht, wie

Fig. 15

bis 17 Taf.

33 zeigen, aus 4 Kammern I bis IV. Wenn die Feuerungen der Kammer I brennen, so

streichen die Feuergase zunächst durch diese Kammer, treten dann in die Kammer II

und aus letzterer in den Kamin; die Kammer III ist während dessen beschickt, die

Kammer IV wird entleert. Nachdem die Kammer I fertig gebrannt ist, werden deren

Feuerungen ausgezogen und die Feuerungen der Kammer II in Gang gesetzt. Die

Feuergase gehen dann durch diese in die Kammer III und weiter in den Kamin, während

zur Abkühlung der fertigen Steine die Verbindung der Kammer I mit den übrigen

unterbrochen wird.

Angenommen, die Feuerungen der Kammer I brennen; dann treten

zuerst die Feuergase durch die unteren Oeffnungen a1 der Feuerwand b1, breiten sich am Boden der Kammer aus und steigen

von hier in die Höhe nach der Gewölbedecke, gehen durch die runden Oeffnungen c1 der letzteren in die

Kanäle d1 aus diesen in

die Kanäle d2 über der

Kammer II, durch das Gewölbe in diese Kammer, welche sie von oben nach unten

durchziehen und an deren Boden sie in die Kanäle f2 treten. Durch diese Kanäle werden die Feuergase

senkrecht in die Höhe, dann in den Mittelkanal e2 und aus diesem in den Kamin s geführt. Um den Feuergasen den vorbezeichneten Weg

anzuweisen, müssen die

Schieber der Kanäle d1

und d2 da, wo diese in

den Mittelkanal e1

münden, ferner der Schieber des Kanales f2 am Mittelkanale e2 und der Schieber des Mittelkanales e2 am Kamine geöffnet,

alle anderen Schieber aber geschlossen sein.

Nachdem die Feuergase eine gewisse Zeit lang in der beschriebenen

Richtung gegangen sind und dabei den Inhalt der Kammer I am Boden am stärksten, nach

oben schwächer, den Inhalt der Kammer II dagegen von oben nach unten erwärmt haben,

wird der Weg der Feuergase umgekehrt, so daſs sie in der Kammer I sich von der Decke

zum Boden, in der Kammer II vom Boden zur Decke bewegen. Zu dem Zwecke werden die

Oeffnungen a1 der

Feuerwand b1 vom

Heizerstande aus mit Asche und Schlacke verschlossen. Dadurch werden die Feuergase

gezwungen, an der Wand b1 in die Höhe und bis zur

Decke zu steigen. Die vorhin offenen Schieber der Kanäle d1 sind geschlossen, dagegen die Chamotteschieber der Verbindungskanäle g1 zwischen den Kammern

I und II geöffnet worden. Es gehen deshalb die Feuergase von der Decke nach unten

und treten durch die Kanäle g1 in die Kammer II am

Boden ein; in letzterer Kammer steigen sie in die Höhe, gelangen durch die

Oeffnungen im Gewölbe in das Kanalsystem d2 und durch die geöffneten Schieber in den

Mittelkanal e1 oder

auch e2 und in den

Kamin. Auch können die Feuergase aus den Kanälen d2 durch beide Mittelkanäle e1 und e2 zugleich in den Kamin geführt werden, wodurch eine

bessere Vertheilung der Wärme in der Kammer II erreicht wird.

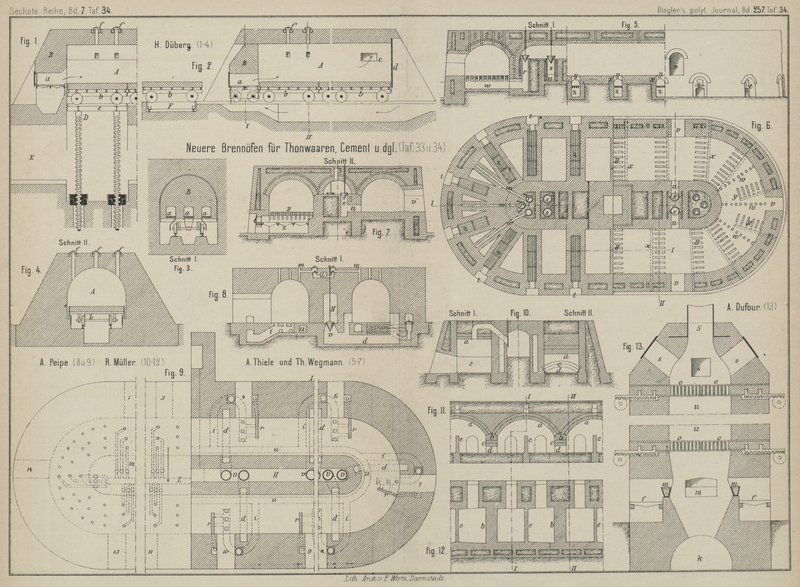

H. Düberg in Berlin (* D. R. P. Nr. 29691 vom 4. Mai

1884) verwendet zum Brennen von Thonwaaren eine lang gestreckte Brennkammer A (Fig.

2 bis 4 Taf. 34), deren Sohle aus einer Reihe von Wagen b besteht. In der Stirnwand B befinden sich 3

Feuerungen a, während der Kanal c zum Schornsteine führt. Schaulöcher f

dienen zur Beobachtung des Feuers.

Nachdem die Wagen mit zu brennender Waare besetzt und in den Ofen eingeschoben worden

sind, wird die Thür bezieh. der Schieber d geschlossen

und Feuer auf den Feuerungen a in der Stirnwand B angezündet. Sobald die Waare auf dem der Stirnwand

B zunächst stehenden Wagen b gar gebrannt ist, wird die Stirnwand mit den Feuerungen mittels einer

vor dem Ofen aufgestellten Winde vorgezogen, desgleichen auch der erste Wagen mit

der gar gebrannten Waare; letzterer wird mittels der Schiebebühne F auf ein Nebengeleise gebracht und die Stirnwand B wieder in ihre vorige Stellung zurückgeschoben.

Demnächst werden die im Ofen zurückgebliebenen Wagen b

mit theilweise gebrannter Waare um eine Wagenlänge vorgeschoben, so daſs der bis

dahin an zweiter Stelle stehende Wagen jetzt die erste Stelle einnimmt, der dritte

Wagen die Stelle des zweiten u.s.w. Der letzte Platz wird dadurch frei und durch

einen inzwischen mit frischer Waare besetzten Wagen ausgefüllt. Die Thür d wird dann wieder geschlossen und das Feuern in der

Stirnwand B fortgesetzt.

Bei feststehender Stirnwand B (Fig. 1 Taf. 34) wird der

derselben zunächst stehende Wagen b, sobald die darauf

befindliche Waare gar gebrannt ist, mittels der Vorrichtung D in den Tunnel E hinabgelassen, wo er zur

Seite geschoben und entladen wird. Das Geleisestück e

wird dann mit Hilfe der Vorrichtung D wieder

emporgehoben, die Wagen im Ofen werden um eine Wagenlänge vorgeschoben und der

letzte derselben wird durch einen mit frischer Waare beladenen Wagen ersetzt.

Die in den gebrannten Steinen aufgespeicherte Wärme wird hier also nicht verwerthet

(vgl. Bock 1875 216 *

200).

A. Thiele und Th. Wegmann

in Crefeld (* D. R. P. Nr. 30306 vom 20. Juli 1884) verwenden zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und Cement einen Flammofen, dessen Roste z

(Fig. 5

bis 7 Taf. 34)

unter der Ofensohle liegen und mit schlitzartig durchbrochenen Gewölben y versehen sind. Neben denselben sind im Mauerwerke

Kanäle x ausgespart, deren Mündungen nach den Schlitzen

höher liegen als die glühenden Kohlenschichten. Nach jedesmaliger Beschickung der

Roste werden die Schieber dieser Kanäle geöffnet, so daſs von auſsen Luft eintreten

kann. Beim Einsetzen der Ziegel durch die Thür v werden

auf der Ofensohle Feuerkanäle ausgespart, welche in Verbindung mit den Schlitzen y stehen. Von diesen Kanälen aus steigt die Glut in die

Höhe, wird an der den Feuerthüren t gegenüber liegenden

Langseite durch die auf der Ofensohle liegenden Oeffnungen u den Abzuglocken s und durch diese dem

gemeinschaftlichen Kanäle und endlich dem Kamine zugeführt. Um in den runden Köpfen

des Ofens das Feuer auch an den äuſseren Umfang zu halten, ist hier der Abzug der

Feuergase so eingerichtet, daſs er durch die schlitzartig überwölbten Kanäle w in der ganzen Breite des Ofens gleichmäſsig unter die

Ofensohle gehen und dann erst in die Glocken r, welche

mit den Kanälen w in Verbindung stehen, treten

kann.

Bei dem Ziegelbrennofen von A.

Peipe in Haynau, Schlesien (* D. R. P. Nr. 30635 vom 1. Mai 1884) liegt

unter der Herdsohle rund um den Rauchkanal H (Fig. 8 und 9 Taf. 34) ein

Kanal u; von diesem zweigt sich bei jeder Brennkammer

ein Kanal i ab; in Fig. 8 deutet ein Pfeil

an, wie der Zug vom Kanal u durch i wieder nach dem Ofen führt. Der Kanal u mit den Kanälen i bildet

ein Schmauchsystem, durch welches nach Belieben heiſse Luft immer von der zuletzt

abgebrannten Kammer nach der zu schmauchenden Kammer geführt werden kann. Zugleich

bildet aber auch der Rost r bei jeder Kammer eine

Schmaucheinrichtung, indem er beim Schmauchen einer jeden Kammer von oben durch die

darüber befindlichen Beschickungsöffnungen befeuert wird. Das Feuer auf dem Roste

r wird nun, da der Aschenraum desselben mit dem

Kanäle u und i verbunden

ist, mit heiſser Luft gespeist, kann aber auch, wenn es nothwendig wird, zugleich

durch Abheben der kleinen Glocke in der linken Nische der Einkarrthür mit kalter

Luft gespeist werden.

Von dem zweiten Schmauchkanale L über den Gewölben des

Ofens zweigen sich nach dem Ofen kleine Züge m ab, von

denen je drei nach den auf dem Ofen befindlichen Einfeuerungsöffnungen am Anfange

einer jeden Kammer führen. Diese Kanäle m können

mittels zweier über einander liegender Verschluſsglocken jeder einzeln abgesperrt

werden, so daſs der auf dem Ofen liegende Hauptschmauchkanal ganz isolirt ist.

Wenn nun alle 3 Schmauchsysteme in Thätigkeit gesetzt werden

sollen und z.B. Kammer 3 abgebrannt, Kammer 9 geschmaucht werden soll, so wird letztere durch Vorsetzen von

Schiebern von dem Ofen abgesperrt und die groſse Glocke r, welche der Kammer 9 Zug verschafft,

gezogen. Alsdann wird die in Kammer 3 in der rechten

Nische der Einkarrthür befindliche untere Glocke, welche den Schmauchkanal u vom Ofen absperrt, herausgenommen und die obere

Glocke wieder aufgedeckt; hierauf wird dieselbe (in Kammer 9 befindliche) Glocke herausgenommen und die obere wieder aufgedeckt.

Sofort entsteht ein Zug, welcher die Hitze aus Kammer 3

nach dem Kanäle w, von dort nach dem Kanäle i der Kammer 9 und aus

dieser nach dem Schornsteine führt. Mit dem oberen Schmauchsysteme über dem Ofen

tritt das gleiche Verfahren ein, nur mit dem Unterschiede, daſs dort bei Kammer 3 drei unter den obersten Glocken befindliche kleine

Glocken und bei Kammer 9 drei ebensolche Glocken

herausgenommen und die oberen Glocken wieder aufgedeckt werden. Die Hitze wird

dadurch aus Kammer 3 durch drei kleine Züge nach dem

Hauptschmauchkanale L, von diesem wieder durch die nach

Kammer 9 führenden Züge und aus dieser Kammer durch

Kanal d zum Schornsteine geführt. Dann wird auf dem

Roste r in Kammer 9

gefeuert, bis die Kammer abgeschmaucht ist.

Nach Rich. Müller in Eberswalde (* D. R. P. Nr. 32219

vom 18. December 1884) sind beim Ringofen zum Brennen

von Cement die einzelnen Kammern derart mit je einem

Gewölbe a (Fig. 10 bis 12 Taf. 34)

überspannt, daſs die Widerlager desselben die anstoſsenden Kammern abgrenzen. Diese

Widerlager b werden wieder durch ein Gewölbe c getragen, das eine Oeffnung d überspannt, durch welche die Feuergase ihren Weg zu den anstoſsenden

Kammern nehmen. Die in der Mitte jeder Kammer errichtete Scheidewand e trennt den unteren Theil jeder Kammer in zwei Theile

und wird zu der Höhe aufgeführt, bis zu welcher sich die einzelnen Cementarten beim

Garbrennen vom Gewölbe der Kammern aus senken.

A. Dufour in Dole, Frankreich (* D. R. P. Nr. 31932 vom

10. December 1884) will zum ununterbrochenen Brennen von Kalk, Cement oder Gyps einen Schachtofen

verwenden, welcher durch feuerfeste durchbrochene Platten o (Fig.

13 Taf. 34) in mehrere Abtheilungen u

geschieden ist. Zum Beschicken dienen die rings um den Schornstein S befindlichen Oeffnungen s. Die in den Feuerungen f entwickelten

heiſsen Gase streichen zunächst über Wasserbehälter m

und steigen durch die Löcher der Platten o bezieh. die

darauf lagernden Steine in die Höhe. Ist der auf den untersten Platten o liegende Kalk u. dgl. gebrannt, so zieht man diese in

geeigneter Weise aus einander, so daſs der Inhalt der unteren Kammer u in den Kanal k fällt.

Dann schiebt man die unteren Platten wieder zusammen, läſst die Füllung der darüber

liegenden Kammer u durch Auseinanderziehen der Böden

o herunterfallen u.s.f., bis schlieſslich die obere

Abtheilung durch Oeffnungen s wieder mit frischen

Steinen gefüllt wird. – Die Erhaltung der Platten o

wird nicht leicht sein.