| Titel: | Ueber Neuerungen an Kleindampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

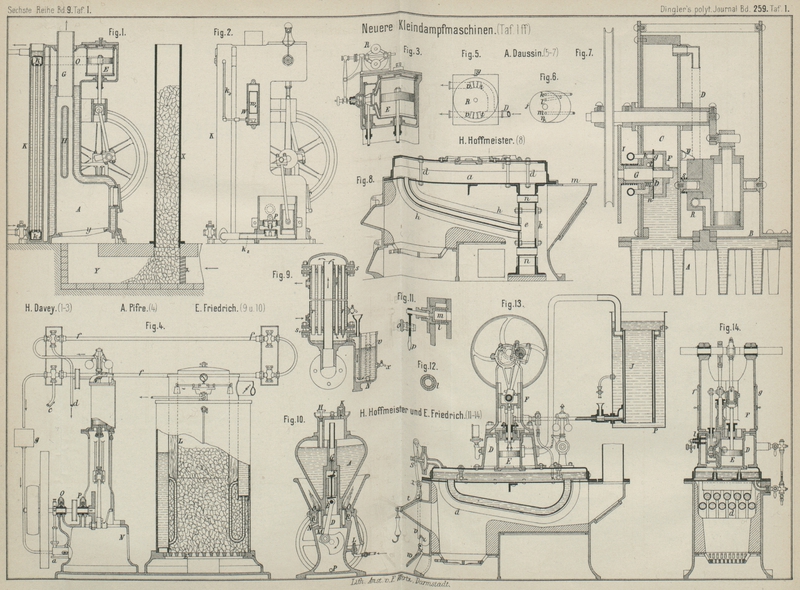

Patentklasse 14. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 1 ff.

Ueber Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

1) Mit dem Dampferzeuger verbundene

Maschinen.

Gleichwie die alte Savery'sche Dampfpumpe in dem

Pulsometer in neuerer Zeit wieder aufgelebt ist, ist jetzt auch Newcomens' atmosphärische Dampfmaschine von H. Davey in Leeds, England (* D. R. P. Nr. 30101 vom

17. Juni 1884 und Zusatz * Nr. 31596 vom 11. November 1884) als Kleinmotor wieder

eingeführt worden. Wie in der Newcomen'schen soll auch

in der Davey'schen Maschine der Dampf ohne Ueberdruck nur in der Weise benutzt werden, daſs

durch Condensation desselben auf einer Seite des Kolbens eine Leere erzeugt wird, so

daſs der auf der anderen Seite vorhandene atmosphärische Druck zur Wirkung gelangt.

Eine vortheilhafte Ausnutzung der Wärme ist dabei allerdings nicht zu erreichen;

dagegen hat die Maschine den groſsen Vorzug, daſs alle vom Ueberdrucke des Dampfes

bedingten Gefahren beseitigt sind und man dem

Dampferzeuger jede beliebige, sonst passend erscheinende Form geben kann. Die

Speisepumpe fällt fort und die Speisung ist leicht in einfacher, zuverlässiger Weise

zu regeln. Dagegen ist allerdings ein Condensator mit Luftpumpe erforderlich.

In Fig. 1 bis

3 Taf. 1

ist die neuere Form der Davey'schen Dampfmaschine

dargestellt. Der Dampferzeuger besteht aus einem ⊏-förmigen guſseisernen Kasten, welcher in dem unteren Ausbaue die Feuerbüchse

A in dem oberen den von oben eingeschobenen

Cylinder E enthält. An die Feuerbüchse schlieſst sich

das Feuerrohr G an, welches zur Vergröſserung der

Heizfläche bei der ersten Anordnung von einer Anzahl eingewalzter Querrohre, bei der

neueren einfacheren Form, wie in Fig. 1 dargestellt, nur

von einem hohen, schmalen, eingegossenen Kanäle H

durchzogen wird. Die Feuerbüchse ist mit einem Roste y

für gewöhnliche Feuerung versehen; auſserdem kann jedoch behufs Verminderung der

nöthigen Bedienung neben dem Dampferzeuger ein als Füllschacht dienendes Rohr X aufgestellt werden, aus welchem der Brennstoff in

einen unter dem Boden befindlichen Brennraum Y sinkt.

Die Luft tritt dabei durch

den senkrechten Rost z ein. An den Dampferzeuger sind

die Böcke für die Wellenlager sowie die cylindrische Kreuzkopfführung unmittelbar

angegossen.

Der Schieber der Maschine lag ursprünglich frei im Dampfraume, ist jetzt jedoch in

einen Kasten eingeschlossen, in welchen der Dampf, vom Regulator R mittels eines Kolbenschiebers mehr oder weniger

(unter 1at) gedrosselt, durch eine Oeffnung des

Deckels einströmt.Bei der ersten Anordnung war in das von der Maschine in den Condensator

führende Rohr ein von Hand stellbares Drosselventil eingeschaltet und ein

Regulator nicht vorhanden. Der Abdampf gelangt durch Rohr O in den Condensator, welcher entweder als Einspritz-

oder, wie in der Figur, als Oberflächen-Condensator ausgeführt wird. Im letzteren

Falle besteht der Condensator aus zwei durch mehrere dünne Röhren verbundenen Kasten

k und k1, welche in einem hinter dem Dampferzeuger

aufgestellten hohen, flachen Wasserbehälter K

untergebracht sind. Ist das Kühlwasser schlecht zu beschaffen, so wird der Behälter

K oben und unten durch je ein Rohr mit einem

möglichst groſsen offenen Gefäſse verbunden, in welchem das zu einem fortdauernden

Umlaufe veranlaſste Wasser soviel Wärme an die äuſsere Luft abgibt, als es in K aus dem Dampfe aufnimmt, so daſs stets dasselbe

Kühlwasser benutzt wird. Aus dem unteren Kasten k1 führt ein Rohr k2 in die von einer Stirnkurbel an der

Schwungradwelle getriebene einfach wirkende Luftpumpe P

(Fig. 2),

deren langer Kolben keine Liderung erhalten hat, sondern nur durch darüber stehendes

Wasser abgedichtet wird. Am Ende des Kolbenniederganges flieſst durch eine Oeffnung

in der Wand des Pumpencylinders jedesmal ein wenig Wasser ein, welches am Ende des

Aufganges über den Cylinderrand wieder zurückflieſst. Das Druckventil liegt frei und

das Saugventil kann durch den Sitz des ersteren nach oben herausgehoben werden.

Die Speisung des Dampferzeugers erfolgt aus dem oberen Theile des Behälters K durch ein Rohr k3, welches in einen mit dem Dampferzeuger durch zwei

Röhren verbundenen, durch eine Glasplatte abgeschlossenen Kasten W führt. Ein in diesem befindlicher Schwimmer w1 trägt in einem

angehängten Bügel eine Ventilplatte, welche sich bei genügend hohem Wasserstande

gegen die nach unten gerichtete Mündung des Rohres k3 legt und so einen weiteren Wasserzufluſs

verhindert. Die normale Betriebsspannung soll noch etwas unter dem Atmosphärendrucke

liegen. Auf den Deckel des Dampferzeugers wird ein nicht belastetes

Sicherheitsventil aufgesetzt, oder es dient auch der über dem Cylinder lose

aufgelegte Deckel als solches. Die beiden Stopfbüchsen für Kolben- und

Schieberstange brauchen wegen des geringen Ueberdruckes nur lose angezogen zu

werden. Die Dichtung zwischen dem Auſsen- und Innenkörper des Dampferzeugers wird

nach Iron, 1884 Bd. 24 * S. 245 mittels in Aussparungen

eingestampfter, Cement ähnlicher Masse bewerkstelligt, Cylinder und Kolben sind, um

ihre Schmierung unnöthig zu machen, aus Bronze hergestellt.

Der Motor ist nach Obigem trotz der Anwendung eines Condensators im Ganzen recht

einfach und kann ohne Bedenken längere Zeit sich selbst überlassen werden. Derselbe

wird in England von der Firma Hat hörn, Davey und Comp.

in Leeds, in Frankreich von Albaret in Liancourt und in

Nordamerika von Ch. P. Willard und Comp. in Chicago

gebaut.

In der Revue industrielle, 1885 S. 93 wird über einige

Versuche berichtet, welche bezüglich der Leistung des Davey'schen Motors angestellt wurden. Bei dem am längsten (10 Stunden)

dauernden Versuche, bei welchem die Maschine im Mittel 125,7 Umläufe in der Minute

machte und an der Bremse 1e,07 leistete, ergab

sich für 1e und 1 Stunde ein Verbrauch an Kokes

(einschlieſslich des beim Anheizen verbrannten) von 5k,04, ein Bedarf an Speisewasser, welches im Condensator auf 44° erwärmt

war, von 28k,5 und ein Erforderniſs an 18°

Kühlwasser von 723k. Das Anheizen bis zum

Ingangsetzen erforderte 37 Minuten.

In Fig. 4 Taf.

1 ist ein Kleinmotor von A. Pifre in Paris (* D. R. P.

Nr. 32848 vom 23. Januar 1885) veranschaulicht. Kessel und Maschine stehen neben

einander auf Sockeln, welche auf eine gemeinschaftliche Grundplatte aufgegossen

sind. Der Kessel besteht aus zwei Blechcylindern, welche oben und unten durch Ringe

verbunden sind und einen Füllschacht einschlieſsen. Zur Vergröſserung der Heizfläche

sind in letzterem enge Röhren in einer der beiden dargestellten Anordnungen

angebracht. Ein von oben eingesetzter, bis in die Nähe der Röhren reichender

Blechcylinder L scheidet den Abzugskanal der Heizgase

von dem Füllraume ab. Der Kesselmantel ist auſsen mit Filz o. dgl. umkleidet und in

gewöhnlicher Weise ausgerüstet. Der Rost E kann mittels

eines Handgriffes hin- und hergeschoben und auch ganz herausgezogen werden.

An den Sockel N der Maschine sind die beiden Kurbellager

O und P einseitig

angegossen, so daſs die Welle auf einem Ende die Kurbelscheibe, auf dem anderen,

ziemlich weit überhängend, Schwungrad und Riemenscheibe frei trägt. Der Schieber

wird durch eine Gegenkurbel, die Speisepumpe a durch

ein besonderes Excenter getrieben. An das den Cylinder tragende Hohlgestell sind

vier Führungsrippen für den Kreuzkopf angegossen. Cylinder, Schieberkasten, Kolben

und Schieber sollen auch bei dieser Maschine aus Bronze hergestellt werden. Die

Vermeidung der Schmierung, welche hierdurch ermöglicht wird, hat hier, wie bei der

Davey'schen Maschine, den Zweck, das in einem

Condensator niedergeschlagene Dampfwasser wieder zur Speisung des Kessels verwenden

zu können. Der Kolben ist mit stulpenartigen Ringen aus Antifrictionsmetall

gedichtet, welche (ähnlich wie die Lederstulpen bei den Pumpen) durch den Dampfdruck

angepreſst werden sollen. Der Schieber ist behufs Verkürzung der Dampfkanäle

getheilt ausgeführt.

Der hier benutzte, aus Doppelröhren f bestehende

Oberflächen-Condensator hat nur den Zweck, das Dampfwasser zur Speisung des Kessels

wiederzugewinnen. Dasselbe läuft zunächst, unter Aufnahme von etwas Luft (wodurch es

zur Speisung geeigneter werden soll) in einen offenen Kasten g, aus welchem es dann in die Speisepumpe einflieſst. Das durch den

Auſsenraum der Doppelröhren f mit Gegenstrom geleitete

Kühlwasser tritt bei c ein und flieſst bei d ab. An Stelle der Speisepumpe soll unter Umständen

ein den Wasserstand selbstthätig regelnder Speiseapparat, im Wesentlichen aus einem

sich drehenden Hahnkörper bestehend, benutzt werden. Die Patentschrift enthält noch

eine für kleine Schraubendampfer bestimmte Anordnung

des Motors.

Für ganz kleine Leistungen ist der in Fig. 7 Taf. 1 abgebildete

Motor von A. A. Daussin in Lille (* D. R. P. Nr. 25939

vom 19. Januar 1883) bestimmt. Der Dampferzeuger, bestehend aus einem Guſskörper A mit kurzen, angegossenen, unten geschlossenen Röhren,

einem darauf geschraubten Deckel B und einem hohen

Kasten C, soll mit seiner Flansche unmittelbar in einen

Koch- oder Stubenofen

hineingehängt werden, so daſs eine besondere Feuerung für denselben nicht nöthig

ist. Der Kasten C, auf einer Seite durch eine

aufgeschraubte Platte geschlossen, dient zugleich als Dampfdom und als Ständer für

das Maschinchen, dessen Cylinder um zwei Zapfen schwingt. Die Kurbelwelle ruht in

einer durch den Kasten C gehenden und denselben

zugleich verankernden Hülse. Zur Steuerung dient eine auf den einen Hohlzapfen des

Cylinders aufgesteckte Scheibe R (vgl. Fig. 5 Taf. 1), welche

durch eine Nase y an der Drehung verhindert und durch

eine Feder s gegen die ebene Cylinderwand gedrückt

wird. Durch ein etwas biegsames Rohr D tritt der Dampf,

dessen Ueberdruck höchstens 0at,8 betragen soll,

von der Seite in die Scheibe R ein, um durch Oeffnungen

t in der Dichtungsfläche in den Cylinder ein- und

durch Oeffnungen v aus demselben wieder auszuströmen.

Ein Absperrventil ist nicht vorhanden. Die Steuerscheibe R bildet zugleich eine Art Sicherheitsventil, indem der Dampf, sobald er

die festgesetzte Spannung überschreitet, die Scheibe R

unter Zusammendrückung der Feder s zurückdrängt und ins

Freie entweicht. Um die Wartung zu beschränken, wird die Speisung des Dampferzeugers

mittels eines besonderen Speiseapparates selbstthätig geregelt. Zu dem Zwecke ist in

der Höhe des normalen Wasserstandes in der Wand von C

eine Welle G gelagert, auf welcher innen eine hohle

Scheibe F, auſsen ein Zahnrad I befestigt ist; letzteres wird bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle durch

einen auf derselben befestigten Daumen um einen Zahn fortgeschoben, so daſs G eine Umdrehung macht, während die Kurbelwelle etwa 40

Umläufe ausführt. Bogenschütze g und b in der einen Wand von F

treten dabei während der einen halben Umdrehung mit Kanälen k und m in einer festliegenden Scheibe j (vgl. Fig. 6 Taf. 1) in

Verbindung, von denen Röhren zu einem höher liegenden Wasserbehälter führen. Der in

F etwa vorhandene Dampf entweicht dann durch k nach jenem Behälter, während durch m Wasser einflieſst. Bei der folgenden halben Umdrehung

ist dann F von k und m abgeschlossen, dagegen durch l und n mit dem Inneren von C in Verbindung, so daſs sich der Wasserstand in beiden

ausgleicht. Je niedriger derselbe in C ist, um so mehr

Wasser wird zuflieſsen und umgekehrt. Zum An- und Abstellen der von dem Motor

betriebenen Arbeitsmaschinen (Drehbänke, Nähmaschinen u.s.w.) sowie zur Regelung

ihrer Geschwindigkeit soll eine besondere Bremsvorrichtung benutzt werden. Die

Patentschrift enthält noch mehrere zur Anbringung an Kochöfen geeignete Formen des

Dampferzeugers mit und ohne Ueberhitzer.

Der ursprünglich ziemlich unvollkommen erscheinende Dampfmotor von B. C. Hoffmeister und E.

Friedrich in Meidling bei Wien (* D. R. P. Nr. 11384 vom 28. März 1880 mit

Zusätzen * Nr. 13084 vom 7. September 1880, vgl. 1881 239

* 423, * Nr. 19874 vom 2. März 1882 und * Nr. 30002 vom 9. Mai 1884) ist durch die

weitere Ausbildung zu einem nunmehr recht brauchbaren Motor geworden, welcher

bereits gröſsere Verbreitung gefunden hat. In Fig. 11 bis 14 Taf. 1 ist

die durch das zweite Zusatzpatent Nr. 19874 geschützte Anordnung dargestellt. Auf

einem guſseisernen, ausgemauerten Ofen ruht der kleine Dampferzeuger, bestehend aus

einem flachen Kasten, einer Anzahl an den Boden desselben angehängter Röhren d und einem guſseisernen Dampfdome D, welcher über einer groſsen Oeffnung des Kastens

aufgenietet und auf dessen oberem Rande der Dampfcylinder E mit breiter Flansche aufgehängt ist. Auf letzterem steht ein Kasten F, welcher die Kurbelwelle trägt, die Kreuzkopfführung

enthält und durch Thüren f und g zugänglich ist. Der Kessel ist mit vollständiger Ausrüstung versehen.

Der Abdampf der Maschine wird in einem Oberflächencondensator – einem

doppelwandigen, in einen Wasserbehälter P eingesetzten

Blechcylinder J – niedergeschlagen, damit das Wasser

wieder zur Speisung verwendet werden kann. Durch den Behälter P muſs so viel Kühlwasser hindurchgeleitet werden, daſs

dasselbe die gesammte Dampfwärme aufzunehmen im Stande ist. Die Speisepumpe steht

auf dem Cylinder und wird durch ein Excenter getrieben, an dessen Gelenkkopf

seitlich die Schieberstange angehängt ist (vgl. Fig. 14). Da die

Speisepumpe auch für die gröſste Leistung der Maschine ausreichen muſs, so wird sie

beim gewöhnlichen Betriebe etwas Luft mit ansaugen und ist deshalb mit

Entlüftungsventilen versehen. Der Verlust an Dampf bezieh. Wasser, welcher für 1e etwa 2l

täglich ausmachen soll, wird aus dem Gefäſse P

ersetzt.

Zur Regelung der Geschwindigkeit der Maschine dient der in Fig. 11 und 12

dargestellte, mit dem Regulator durch den Hebel p mit

Gelenkknopf o verbundene cylindrische Drosselhahn lm, welcher auch zugleich als Absperrventil benutzt

werden kann. Sehr wesentlich ist bei einem solchen nur sehr wenig Wasser

enthaltenden Kleinkessel eine selbstthätige

Regelung der Verbrennung. Dieselbe soll hier mit Hilfe

einer gewellten Platte, welche einerseits vom Dampfdrucke belastet ist, erreicht

werden; ein andererseits auf der Platte stehender Stift wirkt mittels des Hebels S auf die um x drehbare

Feuerthür t derart, daſs die Thür geöffnet wird, wenn

die Dampfspannung eine bestimmte Grenze überschreitet. Dabei nimmt ein an der Thür

befestigter Stift den gleichfalls um x drehbaren Arm

v mit, welcher durch den Arm z die Zugklappe w offen

hielt, so daſs diese zugleich geschlossen wird. Es wird also dann die Luftzufuhr von

unten abgeschnitten und zugleich oben kalte Luft in gröſserer Menge zugelassen,

wodurch in sehr wirksamer Weise die Dampfentwickelung gehemmt wird. Ueber Brems

versuche, welche mit einem solchen von H. C.

Hoffmeister in Wien-Meidling gebauten Motor angestellt wurden, ist bereits

früher (1885 255 394) berichtet worden. Für Deutschland

hat die Ausführung dieser Motoren die Maschinenfabrik von A.

Altmann und Comp. in Berlin übernommen (vgl. 1884 254 134).

Da abgesehen von den geringen Wasserverlusten und zeitweiligem Ausblasen stets

dasselbe Wasser benutzt wird, auſserdem auch in den geneigten Röhren eine kräftige

Strömung hervorgerufen wird, so dürfte ein Ansetzen von Kesselstein kaum zu

befürchten sein. Dennoch zeigte es sich als wünschenswerth, die Röhren bequem

reinigen zu können, da es trotz eines zwischen Condensator und Pumpe eingeschalteten

Behälters mit einer Füllung von Wolle, Hanf oder Kokes doch nicht zu vermeiden ist,

daſs aus der Maschine Fett- bezieh. seifige Theile in den Kessel mit eingeführt

werden. Aus diesem Grunde ist dem Dampferzeuger nach dem 3. Zusatzpatente * Nr.

30002, welches an C. H. Hoffmeister allein ertheilt

ist, jetzt die in Fig. 8 Taf. 1 veranschaulichte Form gegeben. An den liegenden flachen

Kasten a, dessen Deckplatte nicht wie früher

umgebördelt, sondern mittels Winkeleisen angenietet wird, ist ein stehender Kasten

e angehängt, in welchen die hinteren Rohrenden

befestigt sind. Den Rohrmündungen gegenüber ist eine gröſsere Oeffnung mit

aufgeschraubtem Deckel h angebracht, nach dessen

Fortnahme die Röhren zugänglich sind. Der untere Theil dieses Kastens dient als

Schlammsack. Ober- und unterhalb der Röhren h wird der

Kasten von den kurzen Rauchröhren n durchdrungen, durch

welche die Heizgase in den bei m aufzusetzenden

Schornstein gelangen. Der Kasten a ist durch

gleichmäſsig vertheilte Stehbolzen d verankert, sein

Boden auſserdem durch ein quer angenietetes Winkeleisen versteift.

Der in Deutschland von der Actien-Gesellschaft für

Eisengieſserei und Maschinenfabrikation, früher J. C. Freund und Comp. in

Charlottenburg, in Oesterreich von Friedrich und Jaffé

in Wien gebaute so genannte Friedrich-Motor besitzt die

allgemeine Anordnung der Hoffmeister'schen Maschine,

weicht von derselben jedoch in folgenden Punkten ab: Wie aus den Textfiguren 1 bis 3 zu

entnehmen, ist der flache Dampfkasten d aus zwei

Stahlplatten und zwischengestelltem Rahmen ohne Winkeleisen zusammengeschraubt. An Stelle

der gebogenen Röhren sind Field'sche Röhren e in den Boden des Kessels eingehängt. Für die Regelung

der Feuerung zur Verhinderung zu hoher Dampfspannung im Kessel ist auch hier eine

besondere Vorrichtung (vgl. * D. R. P. Kl. 13 Nr. 31138 vom 26. Oktober 1884)

vorhanden; doch erfolgt dabei das Heben der Klappe n

zum Einlassen kalter Luft in den Kanal o mittels eines

kleinen, unmittelbar durch den Dampfdruck belasteten Kolbens m.

Fig. 1., Bd. 259, S. 7Fig. 2., Bd. 259, S. 7Fig. 3., Bd. 259, S. 7 Der am Dampfdome befestigte Condensator ist als Röhrencondensator

ausgebildet, daher verhältniſsmäſsig klein und bei der in Fig. 9 Taf. 1

veranschaulichten Ausführung aus drei Theilen zusammengeschraubt. Die Röhren r sind an den Enden mittels Gummiringen, welche

zwischen die Platten s bezieh. s1 geklemmt werden, abgedichtet. Das

Dampfwasser gelangt aus dem Condensator zunächst in einen Behälter N, aus dessen tiefstem Punkte es in einem seitlichen,

punktirt angedeuteten Kanäle aufsteigend bei v

abflieſst. Das oben auf dem Wasser sich ansammelnde Oel u. dgl. soll zeitweise durch

den Hahn x abgelassen werden. Bei der neueren

Ausführung des Friedrich'schen Motors, welche auf der

Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Görlitz 1885 vorgeführt war, hat der

Condensator die aus Textfigur 1 und 2 ersichtliche Abänderung erhalten. Statt der geraden

sind gebogene Röhren k, in eine Platte eingesetzt, verwendet und das Dampfwasser sammelt sich in dem

Kasten t, aus welchem es durch seitliche Schlitze in den

Behälter l aufsteigt und durch ein bei w angeschlossenes Rohr der Speisepumpe wieder zugeführt

wird. Der Friedrich'sche Dampfmotor wird auch mit

Rädern und Fahrgestell, d.h. als Locomobile

ausgeführt.

Neuerdings wird von Friedrich und Jaffé in Wien auch ein

von E. Friedrich entworfener, in Deutschland an C. Pieper in Berlin (* D. R. P. Kl. 46 Nr. 33448 vom

27. Mai 1885) patentirter, sogenannter „Zwergmotor“ gebaut, welcher in Fig. 10 Taf. 1 abgebildet

ist. Derselbe hat die Gröſse einer gewöhnlichen Lampe, ist für Gas- oder Erdölfeuerung

eingerichtet und hat weder einen besonderen Abzug für die Heizgase, noch einen

solchen für den Abdampf. In einen trichterförmigen Fuſs ist der eiförmige

guſseiserne Kessel A eingesetzt, welcher im unteren

Theile den Cylinder enthält und durch den Schraubenpfropfen H mit Wasser gefüllt wird. Das durch einen Schlauch zugeführte Gas strömt

bei L aus, gelangt in eine ringförmige Kammer R und tritt aus dieser durch den Ringspalt O aus, wo es entzündet wird. Für Erdöl wird ein

besonderer Brenner angewendet. Die Luft kann sowohl unterhalb (bei N), wie oberhalb des Brennerschlitzes O seitlich zutreten. Sobald der Dampf eine bestimmte

Spannung (etwa 1at Ueberdruck) erreicht hat,

öffnet er ein Sicherheitsventil bei K und bringt eine

Pfeife zum Ertönen. Man setzt dann das Schwungrädchen in Bewegung, worauf der

Dampfkolben am Ende seines Aufganges das Ventil G

aufstöſst und für einen Augenblick Dampf in den Cylinder einläſst, welcher

expandirend den Kolben abwärts treibt. Beim Aufgange öffnet eine an der Pleuelstange

D befindliche Nase E

das im Kolben angebrachte Ventil F, so daſs der über

dem Kolben befindliche Dampf durch denselben in den Fuſs entweicht; aus diesem

strömt er durch Oeffnungen M zur Flamme, diese

anfachend, und vertheilt sich schlieſslich mit den Verbrennungsprodukten in der

freien Luft. Das im Fuſse sich niederschlagende Wasser wird durch P abgelassen. Eine Wasserfüllung des Kessels soll für

etwa 3 Stunden ausreichen. Der Motor wird vorläufig für Leistungen von 1/30 bis ¼c gebaut und zum Betriebe von Nähmaschinen (vgl. Heinrici 1884 253 * 261), Gebläsen,

Zimmerspringbrünnen u.s.w. verwendet.

Im Scientific American, 1884 Bd. 51 * S. 159 ist ein

kleiner Dampfmotor der Shipman-Engine-Company in Boston

beschrieben, welcher für Kerosin-Feuerung eingerichtet

ist. Leider ist die innere Einrichtung nicht näher dargestellt. Der Dampferzeuger

besteht aus einem Bündel kurzer Röhren, welche in einen guſseisernen Kasten

eingeschraubt sind. Mittels eines Dampfstrahles (oder eines Luftstrahles beim

Anheizen) wird das Kerosin als feiner Sprühregen in den Brennraum eingetrieben,

wobei eine genaue Regelung der Verbrennung nach dem

Dampfdrucke erreicht wird. Wenn z.B. in Folge starker Entlastung oder nach dem

Abstellen der Maschine die Spannung nur um einige Zehntel Atmosphären steigt, so

wird der Dampfstrahl des

Brenners ganz abgesperrt, so daſs auch die Heizung sofort unterbrochen ist. Sinkt

die Spannung wieder, so strömt sofort auch Dampf bezieh. Brennstoff zu und dieser

entzündet sich an einer kleinen ununterbrochen brennenden Flamme. Eine derartige

Feuerung (vgl. Uebersicht 1885 258 * 418) ist für

Kleinmotoren jedenfals äuſserst zweckmäſsig und eine Verwerthung des Erdöles bezieh.

der Erdölrückstände für diesen Zweck dürfte geeigneter sein als die unmittelbare

Benutzung der Brenngase in den Erdölmotoren.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln