| Titel: | Ueber Neuerungen an Lochapparaten. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 11 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Lochapparaten.

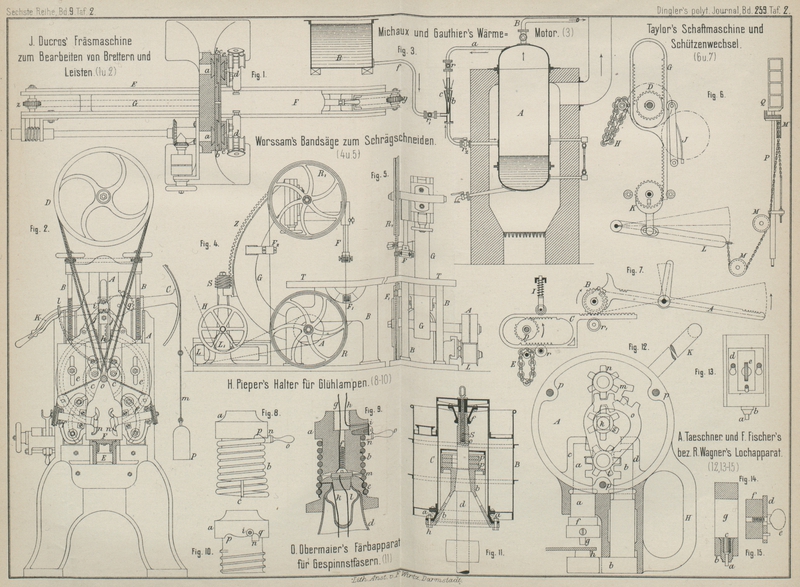

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Ueber Neuerungen an Lochapparaten.

Bei Lochapparaten für kleinere Werkstätten wird das

Abbrechen der Stempel schwerer empfunden als in gröſseren Fabriken, da dort

gewöhnlich Hilfsmaschinen zur Herstellung neuer Stempel fehlen und die Beschaffung

neuer Stempel mit Umständlichkeiten verknüpft ist. Die Chemnitzer Blechbearbeitungsmaschinenfabrik Richard Wagner in Chemnitz (*

D. R. P. Nr. 32803 vom. 7. März 1885) hat deshalb an Lochapparaten eine Einrichtung

getroffen, durch welche einem öfteren Abbrechen der Stempel vorgebeugt und

gebrochene Stempel leicht ersetzt werden sollen. Es sind gedrehte Stempel nicht erforderlich und wird für dieselben gezogener Rund- oder Profilstahl, welcher käuflich

leicht zu haben ist, verwendet, so daſs auch in ganz kleinen Werkstätten jeder

Arbeiter die Stempel selbst anfertigen kann. Von dem Stahlstabe werden Stücke

abgeschnitten, an deren einem Ende dann ein kleiner Kopf angestaucht wird. Nachdem

diese Stahlstücke a gehärtet sind, werden sie, wie aus

Fig. 13

und 14 Taf. 2

zu entnehmen ist, als Stempel in die Patrone b

eingesetzt, so daſs der darauf eingestekte Pfropfen c

die erweiterte Bohrung der Patrone ausfüllt. Zum bequemen Einsetzen der Patrone ist

der Schlitten des Lochapparates mit der Aussparung g

versehen, in welche das leicht herausnehmbare Füllstück f (Fig.

15 Taf. 2) eingeschoben wird; an letzteres kann die verschiebbare Platte

d mittels der Flügelschraube e leicht fest geklemmt werden, um das Füllstück am

Herausfallen aus dem Stempelschlitten zu verhindern. Der Schlitten bewegt sich in

einer leicht nachstellbaren Schwalbenschwanzführung, welche selbst nach jahrelangem

Gebrauche ein Lockerwerden des Schlittens nicht zulassen soll. Der unbrauchbar

gewordene Stempel läſst sich durch einen sehr billigen neuen Stempel in weniger als

einer Minute Zeit ersetzen.

Zum Lochen von Werkstücken, die ihrer Gröſse wegen schwer zu handhaben sind, wie z.B.

von Blechen zu Kühlschiffen und anderen Behältern,

haben Aug. Taeschner und Franz

Fischer in Berlin (* D. R. P. Nr. 33527 vom 17. April 1885) einen tragbaren Lochapparat entworfen, bei welchem Stempel

und Matrize sich während der Arbeit gegen einander bewegen. Dabei ist der Apparat so

eingerichtet, daſs der Arbeiter denselben an einem Henkel in der einen Hand festhält und

auf das zu lochende Stück aufbringt, während er mit der anderen Hand durch Drehung

eines Rades oder einer Kurbel die Lochung vollführt.

Wie in Fig. 12

Taf. 2 veranschaulicht, sind zu einem durch aufschraubbaren Deckel verschlossenen

Gehäuse A die beiden Zahnstangen a und b durch die Leisten

c, d und entsprechende Bohrungen geführt. Von

diesen Zahnstangen trägt a den Kopf f für den Stempel g,

welcher in die von der Zahnstange b getragene Matrize

h eindringt, sobald beide gegen einander bewegt

werden. Zur Ausführung dieser Bewegung dient das Zahnrad t, welches in beide Zahnstangen eingreift. Dieses Rad t wird von der Welle h aus

mittels der Kurbel K gedreht, indem das Rad s mit den Zahnbogen m und

das damit verbundene Zahnrad n mit dem Zahnbogen o im Eingriffe steht. Die Aussparung in dem Zahnbogen

o gestattet der Achse des Rades s durch dieselbe zu treten, so daſs der

Antriebmechanismus einen sehr kleinen Raum einnehmen kann. Die Achsen der Zahnräder

n, s und t können mit

ihren Zahnrädern und Zahnbogen aus einem Stücke in Stahlguſs hergestellt werden, um

auch hinsichtlich der Herstellung sämmtlicher Theile des Apparates die möglichst

gröſseste Einfachheit zu erzielen. Der durch die Schrauben p an dem Gehäuse A gehaltene und leicht

abnehmbare Deckel gestattet eine bequeme Zugänglichkeit zu allen beweglichen

Theilen. Der mit dem Gehäuse A aus einem Stücke

gegossene Henkel H ermöglicht eine bequeme Handhabung

des Apparates. Man kann auch das Vorgelege noch erweitern oder ganz fortlassen, so

daſs man im letzteren Falle bei schwächeren Blechen die Kurbel K unmittelbar mit dem Rade t in Verbindung bringt.

Zum Lochen von T-Trägern u.

dgl. auf dem Bauplatze selbst soll ein von Wilh. Werner in Gr.-Rosenburg bei Calbe a. d. Saale (*

D. R. P. Nr. 31632 vom 21. Oktober 1884) angegebener fahrbarer Lochapparat dienen. An der Seite eines mit Laufrollen versehenen

Wagens, welcher auch mit einer Blechschere ausgerüstet ist, wird ein Lochapparat

befestigt, dessen Stempel entweder nur mittels eines Excenters und eines einfachen,

erforderlichenfalls zu verlängernden Hebels, oder auch für gröſsere zu durchlochende

Stärken mittels eines auf den Excenterhebel wirkenden Klinkengesperres bewegt wird.

Der Stempel ist dabei frei durch an das Excenter sich anlegende Druck- und Zugstücke

mit demselben in Verbindung.

Tafeln