| Titel: | Neuere Kühlapparate für Brennereien und Brauereien. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 39 |

| Download: | XML |

Neuere Kühlapparate für Brennereien und

Brauereien.

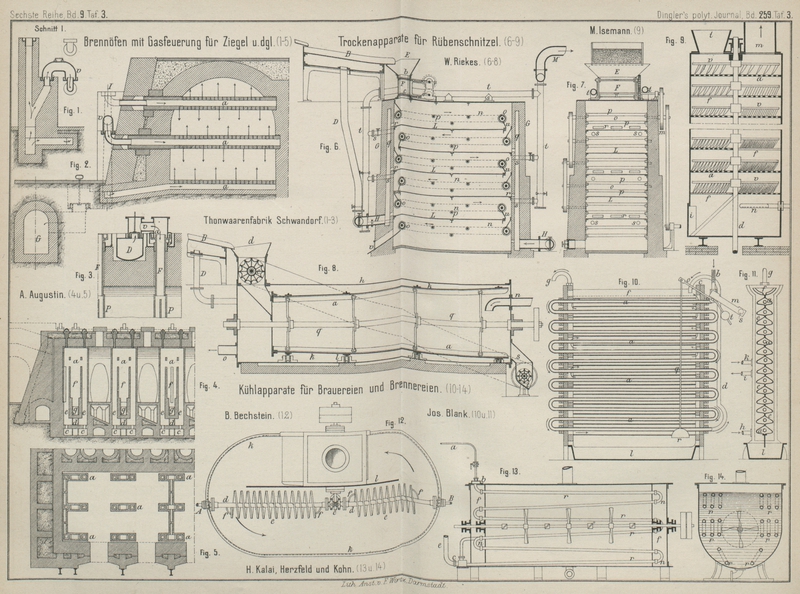

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Neuere Kühlapparate für Brennereien und Brauereien.

B. Beckstein in Altenburg (* D. R. P. Nr. 32416 vom 4.

December 1884) will in die Vor Maischbottiche aus

Metall blech hergestellte hohle Schnecken einsetzen,

welche von kaltem Wasser durchflossen werden. Bei dem

sogen. Maischholländer ist z.B. in den mit Messertrommel versehenen Bottich k (Fig. 12 Taf. 3) eine

Scheidewand l eingesetzt, um den Umlauf der Maische in

der Richtung der angedeuteten Pfeile zu vermitteln. Auf der die Messertrommel

tragenden Welle ist eine Schraube ohne Ende c

angebracht, welche zur Drehung der Welle d dient, indem

sie in ein Schraubenrad eingreift. Durch die auf d

sitzende Hohlschnecke e flieſst von A nach B möglichst kaltes

Wasser. Die Welle d ist nur an ihren beiden Enden und

in der Mitte hohl und dienen die Röhrchen f, welche,

von der Durchbohrung der Welle d ausgehend, in die

hohle Schnecke e münden, zur Einleitung des Kühlwassers

in die letztere.

H. Kalai sowie Herzfeld und

Kohn in Budapest (* D. R. P. Nr. 33361 vom 23. April 1885) wollen Maisch- und Bierwürze unmittelbar durch Ammoniakgas einer Absorptionseismaschine kühlen.

Die Ammoniakgase treten durch Rohr a (Fig. 13 und 14 Taf. 3) in

den Vertheilungskörper b, gehen durch die Röhren r nach dem Sammelkasten c,

von wo aus sie durch das Ableitungsrohr e in den

Ammoniakgasapparat zurückkehren. Damit nun die bogenförmigen Verbindungen n, durch welche die Gase während der Kühlung ihren Weg

nehmen, noch möglichst ausgenutzt werden, sollen die Zwischenräume f mit einer Salzlösung gefüllt werden.

Bei dem aus Kühlrohren und Rieselflächen

zusammengesetzten Apparate von J. Blank in Heidelberg

(* D. R. P. Nr. 33367 vom 21. Mai 1885) liegen innerhalb der durch die wellenförmig

gebogenen Auſsenwände gebildeten Kanäle, durch welche das Kühlwasser strömt, an

ihren Enden durch Krümmer verbundene Röhren, welche die zu kühlende Flüssigkeit

zuerst durchflieſsen

muſs, ehe dieselbe zum Herabrieseln an den beiden Auſsenflächen des Apparates

kommt.

Das Kühlwasser durchflieſst die von den wellenförmigen Auſsenwänden gebildeten Kanäle

e (Fig. 10 und 11 Taf. 3) von

h nach i und

andererseits von k nach g.

Für die untere Abtheilung wird Eiswasser, für die obere Brunnenwasser verwendet. Die

zu kühlende Flüssigkeit tritt durch das Rohr b in das

oberste Rohr a und durchströmt schlangenförmig

sämmtliche Rohre a, bis sie schlieſslich unten aus

diesen in das Rohr d tritt. Durch hydrostatischen Druck

wird dieselbe nun in letzterem emporgetrieben und ergieſst sich bei c in die Pfanne f, deren

Boden mit zwei Reihen kleiner Oeffnungen versehen ist, durch welche dann die

Flüssigkeit auf die Seitenflächen des Apparates tritt und an diesen herabrieselt, um

sich in der Rinne l zu sammeln. Die Pfanne f ist doppelwandig und steht der hierdurch gebildete

Hohlraum mit dem zu oberst liegenden Kanäle e in

Verbindung. Das Kühlwasser tritt deshalb, nachdem es sämmtliche Kanäle e durchlaufen, schlieſslich in den Hohlraum der Pfanne

f und läuft bei g aus

diesem ab.

Um ein Ueberlaufen der gekühlten Flüssigkeit zu verhindern, ist das Küken des Hahnes

im Rohre b einerseits mit der Hülse m und andererseits mit dem Hebel o in feste Verbindung gebracht, so daſs dasselbe beiden

Theilen als Drehpunkt dient. In der Hülse m befindet

sich die Metallkugel s, welche, je nachdem die Hülse

die eine oder andere schiefe Stellung einnimmt, von der einen zu der anderen Seite

in derselben rollt. Der Hebel o ist durch ein Gelenk

mit der Stange q verbunden, an deren unterem Ende der

Schwimmer r befestigt ist. An dem anderen Ende des

Hebels o befindet sich zum Zwecke eines richtigen

Auswiegens der ganzen Vorrichtung das Gegengewicht t.

Bei geöffnetem Rohre b befindet sich der Schwimmer r nahezu am Boden der Pfanne l. Beim allmählichen Steigen der Flüssigkeit in letzterer wird auch der

Schwimmer in die Höhe gedrückt, wodurch dann in weiterer Folge die mit dem Hebel o gemeinsam an dem Küken des Hahnes befestigte Hülse

m aus der geneigten in eine mehr wagerechte und

endlich in die entgegengesetzte schiefe Stellung gebracht wird. Die in letzterer

befindliche schwere Metallkugel wird in Folge dessen von der einen Seite zu der

anderen laufen und nun vollends die Hülse nach dieser Seite hin niederdrücken, so

daſs in Folge dessen, da sich hierbei das mit der Hülse fest verbundene Küken des

Hahnes dreht, das Zufluſsrohr b abgesperrt wird. Der

Zufluſs desselben wird erst dann neuerdings beginnen, wenn man der Vorrichtung

wieder die erstere Stellung gegeben hat.

Tafeln