| Titel: | Th. Markurth's Gasmotor. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 61 |

| Download: | XML |

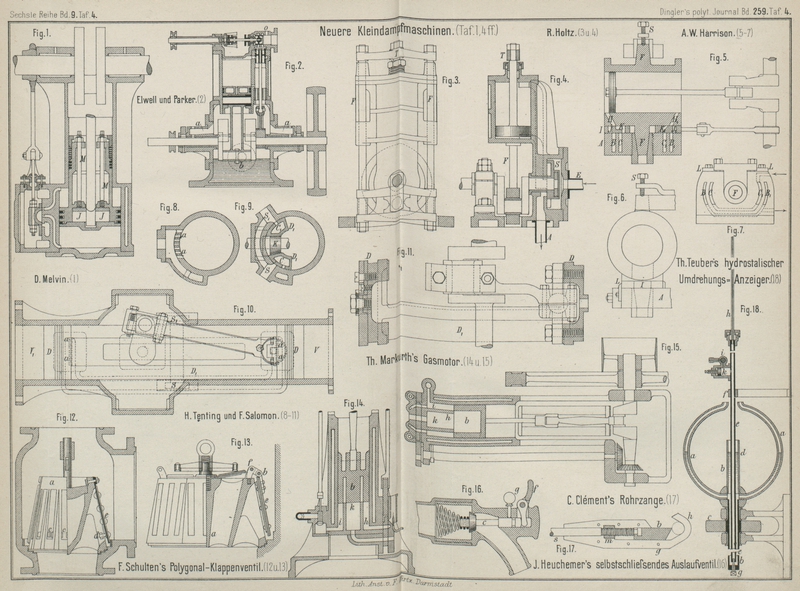

Th. Markurth's Gasmotor.

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

[Th. Markurth's Gasmotor.]

Bei der Gaskraftmaschine von Th. Markurth in Hamburg (*

D. R. P. Kl. 46 Nr. 32209 vom 9. October 1884) wird auſser dem Explosionsgemische –

getrennt von demselben – noch ein anderes, indifferentes Gas, z.B. Luft, derart in

den Cylinder eingeführt, daſs diese Trennung bis zum Augenblicke der Explosion

aufrecht erhalten bleibt. Es soll also zunächst die Explosion des Gasgemisches und

dann die Expansion der von letzterem erwärmten Luft nutzbar gemacht werden. Demnach

findet derselbe Vorgang wie beim Otto'schen Motor

statt, jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, daſs die indifferente Gasart bis

nach erfolgter Entzündung des Gemenges vom letzteren getrennt gehalten wird.

Fig. 14 und

15 Taf. 4

veranschaulichen die beiden Ausführungen des Motors in stehender und liegender

Anordnung. Das Cylinderende wird durch den Hohlkolben b

und einen ringförmigen Ansatz h am Cylinderboden in

zwei Räume i und k

geschieden. Beim Ausschube des Kolbens füllt sich der Raum i mit einem entzündbaren Gasgemenge und der Raum k mit Luft von etwa gleicher Spannung.

Ist der Kolben in der gezeichneten Stellung (etwa ⅓ seines Weges) angelangt, so

werden beide Zuführungsventile geschlossen und das Explosionsgemisch entzündet sich

in dem Augenblicke, wo die Verbindung zwischen den Räumen i und k hergestellt wird. Das

Explosionsgemisch verbrennt auf einmal vollständig, kann aber nicht mit zu groſsem

Stoſse auf den Kolben wirken, da das sich ausdehnende Gas Gelegenheit hat, nach dem

Raume k überzutreten; das nicht explodirbare Gas in k dient also als Luftbuffer; es wird zugleich dabei

stark erhitzt, hilft den Kolben mittreiben und zieht auch die zu hohe Temperatur der

Explosionsgase herab, wirkt also als Kühlmittel. Beim Rückgange des Kolbens stöſst

derselbe die verbrannten Gase aus, entweder vollständig wie in Fig. 14, oder zum

gröſsten Theile wie in Fig. 15.

Die Schiebereinrichtung ist die gewöhnliche. Man kann auch umgekehrt k als Explosionskammer und i als Behälter für das nicht explodirende Gas benutzen; auch kann man den

Raum k durch Aufsetzen eines inneren Ansatzes beliebig

verringern.

Tafeln