| Titel: | Th. Teuber's hydrostatischer Umdrehungsanzeiger. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 61 |

| Download: | XML |

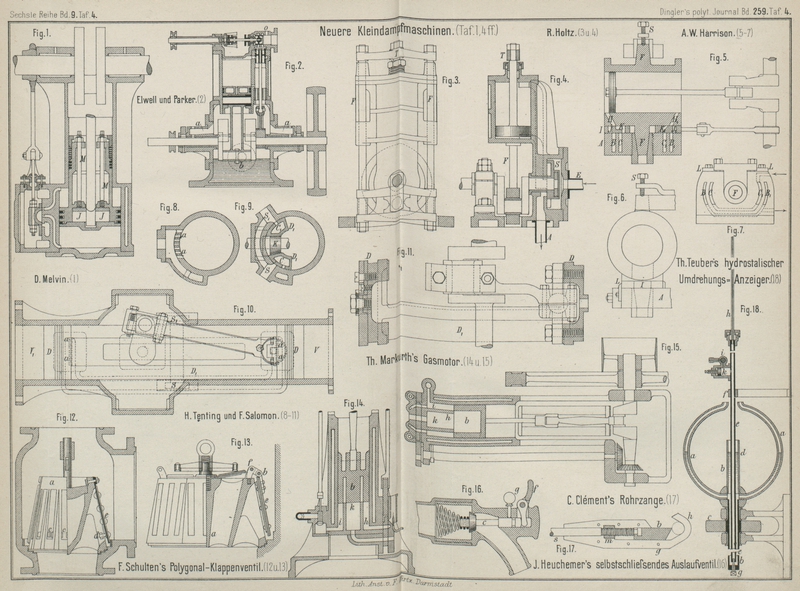

Th. Teuber's hydrostatischer

Umdrehungsanzeiger.

Mit Abbildung auf Tafel

4.

Th. Teuber's hydrostatischer Umdrehungsanzeiger.

Der hydrostatische Umdrehungsanzeiger, der zuerst von E.

Brown (1875 215 * 97) ausgeführt, später von O. Braun (1884 252 * 450)

abgeändert wurde und welcher auf der durch die Fliehkraft hervorgebrachten

Lagenveränderung einer eingeschlossenen Flüssigkeit beruht, wurde neuerdings durch

Th. Teuber an Bord S. M. S. Freya (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 30427 vom 2.

August 1884) dahin verbessert, daſs die Ablesung der augenblicklichen Umdrehungszahl

der Maschine, welche den Umdrehungsanzeiger bethätigt, auch in einiger Entfernung

von dem letzteren selbst erfolgen kann (vgl. R. John

1885 257 * 397) und daſs das Instrument selbst kleinere

Geschwindigkeitsänderungen noch deutlich angibt, was durch Anwendung zweier aus Quecksilber und Wasser bestehenden Flüssigkeitssäulen

erreicht wird.

Die beiden eisernen, halbkreisförmig gebogenen Röhren a

(Fig. 18

Taf. 4) sind in passender Weise mit der senkrechten, die Drehachse des Apparates

bildenden, aus zwei Theilen bestehenden Röhre b

verschraubt, welche zweimal gelagert ist und mittels einer Riemenscheibe c von der Maschine aus in Drehung versetzt wird. In die

Röhre b ist die gleichfalls aus Eisen hergestellte,

engere Röhre e geschoben, welche bei f festgehalten ist und durch die im Boden des Rohres

b sitzende Schraube g

Führung erhält; dieselbe trägt oben eine schwache Glasröhre h von geringem lichtem Durchmesser, hinter welcher sich die Eintheilung

befindet.

Die oben offenen Röhren a und b sind bis zur Marke d mit Quecksilber, die

Röhren e und h dagegen mit

Wasser oder Weingeist gefüllt. Durch die Umdrehung der Röhren wird in Folge der

Fliehkraft das Quecksilber in den Röhren a steigen, in

der Röhre b fallen und auch die Flüssigkeit in den

Röhren e und h und zwar in

viel stärkerem Maſse als das Quecksilber in b sinken.

Es wird deshalb eine deutliche Ablesung auf der hinter der Röhre h angebrachten Eintheilung möglich sein. Die

Eintheilung ist danach berechnet, daſs der Druck der Flüssigkeiten in den

senkrechten Röhren mit dem Quadrate der Umfangsgeschwindigkeit abnimmt. Hier ist

auch noch zu bemerken, daſs bei groſsen Umfangsgeschwindigkeiten die Kreisform der

Röhren a ausgleichend auf den Niedergang der

Quecksilbersäule im Rohre b wirkt. Je gröſser der

Höhenunterschied zwischen der Eintheilung und dem Quecksilberspiegel d ist, desto mehr müssen die Röhren b und e nach unten

verlängert werden. Zum Auffüllen der Röhre e dient der

kleine, mit derselben verbundene Cylinder k mit Hahn

L Der in dem Cylinder k angeordnete Kolben und die Schraube g am

unteren Ende des Rohres b regeln die Höhe des

Flüssigkeitsspiegels.

Besonders bemerkenswerth ist noch die von Teuber

vorgesehene Anwendung dieses Apparates zur Bestimmung der geographischen Breite. Wenn man nämlich den Apparat mit gleich bleibender

Umfangsgeschwindigkeit umlaufen läſst, so erhält man bei genügend genauer Ausführung

und möglichst groſser Uebersetzung der Aenderung des umlaufenden Flüssigkeitspiegels

ein Maſs für die Fallbeschleunigung in verschiedenen geographischen Breiten, oder

die Breite selbst.

Tafeln