| Titel: | Neuerungen an Maschinen zum Färben und Appretiren von Garn in Strähnen. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 78 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Maschinen zum Färben und Appretiren

von Garn in Strähnen.

(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes Bd. 254

S. 152).

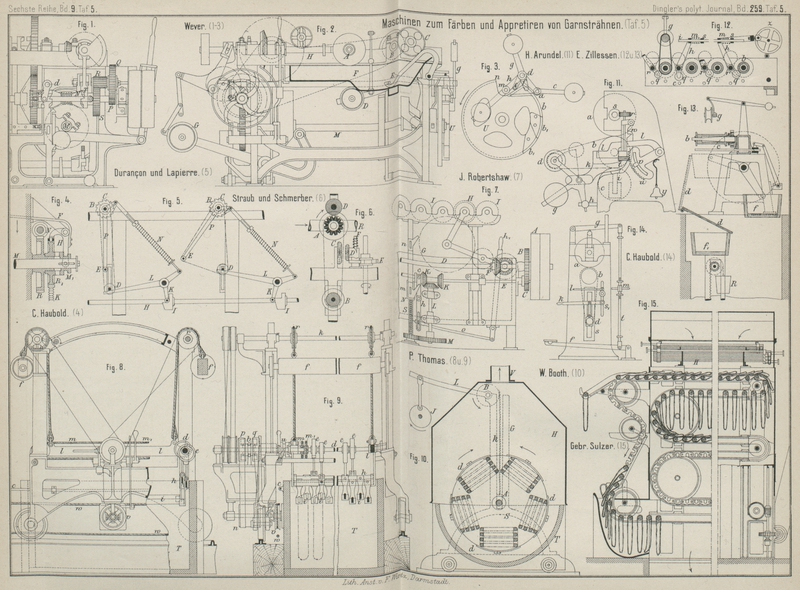

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Maschinen zum Färben und Appretiren von Garn in

Strähnen.

Zum gleichmäſsigen Durchtränken der Garnsträhne mit Farbeflüssigkeit, Beize,

Oellauge, Schlichte o. dgl. werden in den Garnfärbereien, namentlich bei der Indigo-

und Türkischrothfärberei, sogen. Passirmaschinen (oder

Durchziehmaschinen) benutzt, deren allgemeine Einrichtung durch Fig. 2 Taf. 5

veranschaulicht ist und deren verschiedene Arbeitsvorgänge selbstthätig auf einander

folgen: Zunächst wird die an der Achse H senkrecht zu

derselben gelagerte Rolle A gegen die Rolle B geschoben, damit ein Arbeiter die zu behandelnden

Garnsträhne leicht über beide Rollen A und B hängen kann. Die auf dem Gewichtshebel D gelagerte Quetschwalze C

preſst nun gegen die Rolle B, der Hebel E, welcher über der Rolle B steht, senkt sich in die gezeichnete Lage und zieht dabei die Strähne in

das Bad im Behälter F, so daſs dieselben bei der

erfolgenden Drehung der Rolle B mitgenommen und in dem

Bade durchgezogen werden. Nach einer bestimmten Zeit werden dann die Strähne, indem

die Achse H durch das Gewicht G zurückgeführt wird, gespannt, die Walze C

und der Hebel E kehren in ihre frühere Lage zurück und

die Achse H dreht sich, wobei die Strähne ausgerungen

werden. Die Achse H windet dann durch ihr Zurückdrehen

die Strähne wieder auf, die Rolle B macht eine

Umdrehung und die Achse H ringt durch Vorwärtsgang

wieder aus. Dies wiederholt sich zweimal, um auch die über den Rollen liegenden

Theile möglichst gleichmäſsig auszuringen. Darauf werden die Gewichte G gehoben und die Maschine steht still, um die

gefärbten Strähne abnehmen und frische auflegen zu können. Die Aus- und Einrückung

dieser verschiedenen Bewegungen erfolgt durch Curvenscheiben von der Welle M aus.

Die Zeitdauer, während welcher die Strähne durch das Bad gezogen werden, ist bei den

verschiedenen Färbeprozessen verschieden. A. Wever und

Comp. in Barmen (* D. R. P. Nr. 27 679 vom 5. Oktober 1883) haben an dem

selbstthätigen Bewegungsmechanismus eine Einrichtung zu

beliebiger Aenderung der Dauer des Durchziehens getroffen. Während jeder

vorstehend beschriebenen, zusammen gehörigen Arbeitsvorgänge macht die Welle M eine Umdrehung. Eine unabhängige Aenderung der Dauer

des Durchziehens wird dabei durch eine Geschwindigkeitsänderung der Welle M erzielt;

dieselbe wird von der Schnecke N (Fig. 1 Taf. 5) angetrieben

und ist zu diesem Zwecke der Schnecke N eine doppelte

Geschwindigkeit zu ertheilen. Einmal erfolgt die Mitnahme der Schnecke N seitens ihrer Achse unmittelbar durch die

Klauenkuppelung o, das andere Mal mittelbar durch das

Rädervorgelege P bis S und

die Kuppelung T. Die beiden Kuppelungshälften o und T sind durch eine

Schiene mit einander verbunden, so daſs immer nur eine derselben im Eingriffe mit der Schnecke N sein kann. Die genannte Verbindungsschiene ist nun an

einen auf der Welle d festsitzenden Hebel

angeschlossen. Auf der Welle d stecken noch die

Gewichtshebel c, g und h

(Fig. 3

Taf. 5), wovon g fest, die beiden anderen lose, sowie

fest die mit vorstehenden Zapfen versehenen Hebel e und

f. Die Hebel c und h haben Rollen a und m, mit denen sie auf dem Umfange der Scheibe U aufruhen. Während des Durchziehens der Strähne ist

nun die Kuppelung T eingerückt, die Schnecke N dreht sich langsam, während die Rolle a auf dem Ringstücke b der

Scheibe U läuft. Die Länge des Ringstückes b wird durch die Beilagen b1 verändert. Wenn dann der Hebel c einfallen kann, schlägt derselbe gegen den Hebel f und wird die Kuppelung o

dadurch geschlossen, bis, wenn die Rollern des Hebels h

in den Ausschnitte der Scheibe U fallen kann, die

langsame Geschwindigkeit durch die Kuppelung T wieder

eingerückt wird.

Das Verhältniſs der beiden Geschwindigkeiten der Schnecke N ist etwa 1 : 9, wobei die Antriebscheiben 70 Umgänge in der Minute

machen. Die Durchziehmaschinen werden gewöhnlich doppelseitig zur gleichzeitigen

Bedienung durch zwei Arbeiter ausgeführt; die tägliche Leistung ist dann bis zu

2500k Garn.

C. G. Haubold jun. in Chemnitz hat an seinen Durchziehmaschinen zur Veränderung der Zeitdauer des Durchziehens der Garnsträhne die Einrichtung

getroffen, daſs die Steuerwelle während des Durchganges

der Strähne beliebig lange still gestellt werden kann.

Wie aus Fig. 4

Taf. 5 zu entnehmen, wird die Steuerwelle M wieder von

der Schnecke N aus getrieben; jedoch sitzt das

zugehörige Schneckenrad R nicht fest auf der Welle M, sondern wird mit dieser nur durch den verschiebbaren

Klauenmuff M1

gekuppelt. Mit dem Rade R ist ein Kettenrad R1 fest verbunden, über

welches eine endlose Kette K gelegt ist, die während

eines vollständigen Arbeitsganges gerade einmal abläuft. Die Kette K erhält an gewissen Stellen hohe Glieder und auf

dieselben legt sich der eine Arm des Winkelhebels H zur

Führung des Muffes M1.

Die gute Auflage von H auf der Kette wird durch den an

H befestigten beschwerten Arm F vermittelt. Kommt nun beim Laufe der Kette K eine Stelle mit niedrigen Gliedern, so kann der Hebel

H einfallen und wird der Muff M1 ausgerückt, so daſs

die Welle M still steht. Dies hält so lange an, bis

wieder hohe Kettenglieder unter H kommen, das

Durchziehen also beendet ist.

Um mit den einmal aufgehängten Strähnen die auf einander folgende Behandlung in den

verschiedenen Bädern vornehmen zu können, ohne daſs also dabei die Strähne von einer

Maschine abgenommen und neu aufgehängt zu werden brauchen, stellt Peter Thomas in Manchester (* D. R. P. Nr. 30 793 vom

3. Mai 1884) die Tröge mit den verschiedenen Bädern in einer Reihe auf und ordnet

den die Strähne tragenden Rahmen auf einem Wogen an,

welcher von einem Troge zum anderen gefahren wird. In dem Rahmen hängen die Strähne

nicht auf Rollen, sondern über Leisten, durch deren

abwechselnde Auf- und Niederbewegung das Umziehen der Strähne erreicht

wird. Das Umziehen und Ausheben der Strähne sowie die Bewegung des Wagens erfolgen

durch Kraftbetrieb, so daſs Handarbeit zum gröſsten Theile erspart ist.

In Fig. 8 und

9 Taf. 5

ist der gerade über einem Troge T stehende Wagen

angedeutet. Derselbe trägt oben zwei Achsen h mit

Rollen r, über welche letztere an Seilen der Rahmen l angehängt ist. Das ganze Gewicht des Rahmens mit den

Strähnen ist durch die mit Laufrollen versehenen Gegengewichte f nahezu ausgeglichen. In dem Rahmen l sind zwei Achsen d

gelagert, welche je vier gegenseitig versetzte Excenter e tragen. Die Bügel dieser Excenter sind gelenkig mit Schienen h verbunden, an welchen die Klammern zur Aufnahme der

Stäbe i befestigt sind. Die Strähne kommen immer über

je zwei dieser Stäbe i zu liegen, werden also stetig in

dem Bade umgezogen, indem die Stäbe i bei Drehung der

Achsen d eine unter einander abwechselnde Auf- und

Niederbewegung ausführen. Nach beendetem längerem oder kürzerem Durchziehen der

Strähne in einem Bade werden dieselben durch Drehung der Achsen k aus dem Troge T gehoben,

der Wagen zum nächsten Troge gefahren und dort der ganze Rahmen l durch Rückwärtsdrehung der Achsen k wieder niedergelassen.

Die Drehung der Achsen k und d wird nun in folgender Weise vermittelt. An der Seite der Tröge läuft

eine endlose Schnur w, welche an jedem Troge um eine an

demselben lose drehbare Rolle v geschlungen ist. Mit

dieser Rolle wird durch eine Klauenkuppelung jeweilig die Riemenscheibe n am Wagen verbunden, welche entweder mittels

geschränkten Riemens eine Scheibe q umdreht, von

welcher aus, je nachdem die zugehörige Klauenkuppelung u eingerückt ist, durch zwei Schnüre m und

m1 die Achsen d in Umdrehung versetzt werden. Die Scheibe n treibt noch mittels eines offenen Riemens auf die

Scheibe p und, je nachdem der zwischen den Scheiben p und q befindliche

Kuppelmuff b mit einer der beiden Scheiben verbunden

wird, erhalten die Achsen k Vorwärts- oder

Rückwärtsdrehung. Für alle Kuppelungen sind Handhebel vorhanden. Die Fortbewegung

des Wagens wird ebenfalls durch eine an der Seite der Tröge laufende endlose Schnur

bewerkstelligt, an welche der Wagen geklemmt wird; der Hin- und Hergang wird durch

ein Wendegetriebe vermittelt, welches durch die an den Trögen entlang führende

Stange c bewegt wird.

Denselben Zweck wie Thomas erreicht W. T. Booth in Manchester in umgekehrter Weise durch

Bewegung der Kufen. Die Strähne werden dabei auf einen an derselben-Stelle

bleibenden Haspel aufgesteckt, während die Kufen mit den verschiedenen Bädern nach

einander unter den Haspel geschoben werden. Wie in Fig. 10 Taf. 5

veranschaulicht ist, werden die Garnsträhne auf Stäbe gesteckt und letztere in Aussparungen der

Scheiben S gelegt, so daſs die Strähne angespannt

werden; vor dem Herausfallen sind die Stäbe durch Bogenstücke d geschützt, welche auf dem Rande der Scheiben S befestigt werden. Es wird also ein groſser Haspel,

ähnlich dem von Stolz (vgl. 1885 257 * 330), gebildet, welcher in Lagern A,

die in Schlitzen des festen Gestelles G geführt werden

und an Ketten k aufgehängt sind, liegt und mit

verschiedener Geschwindigkeit umgedreht werden kann. Die Ketten k sind an Rollen B

befestigt, welche einestheils langsam umgedreht werden können, um die Ketten k aufzuwickeln und den Haspel aus dem Troge T zu heben, anderentheils mit den Kurbelscheiben J bezieh. den Hebeln L zu

kuppeln sind, wenn der Haspel eine kurze Auf- und Abbewegung machen soll. Oberhalb

des Haspels ist eine Blechhaube H angebracht, an welche

durch ein Rohr V ein Luftsauger angeschlossen ist.

Nachdem die mit Rollen versehene, die Farbeflüssigkeit enthaltende Kufe T unter die Haube H

geschoben ist, wird der Haspel niedergelassen und langsam umgedreht, wobei er noch

kurz auf und nieder bewegt wird. Nach genügender Durchfärbung, wobei die

aufsteigenden Dämpfe durch das Rohr V abgezogen werden,

wird der Haspel aus dem Farbebade gehoben und in schnelle Umdrehung versetzt, so

daſs die noch in den Strähnen sitzende Flüssigkeit ausgeschleudert wird. Nachdem

alsdann eine neue Kufe eingefahren ist, wird der Haspel wieder niedergelassen.

Bei der Booth'schen Maschine fehlt ein Durchziehen der

Strähne in dem Farbebade, was für eine gleichmäſsige Durchfärbung nothwendig ist;

das Durchziehen wird durch die zusammengesetzte lebhafte Bewegung des Haspels in der

Farbeflüssigkeit zu ersetzen gesucht. Bei schwierigeren Farben wird daher diese

Maschine nicht gerade empfohlen werden können, während sie als Waschmaschine eher am Platze sein kann.

Wenn bei Färbemaschinen die Rollen, welche bei ihrer Drehung das Durchziehen der

Garnsträhne bewerkstelligen, nach dem Ausheben der letzteren aus dem Bade nun

ungedreht bleiben – wie z.B. bei den Maschinen von Boden (1883 248 * 412), Haubold (1879 231 * 542), so kann dies eine

ungleiche Durchfärbung der Strähne bedingen, da die vom Garne aufgenommene

Flüssigkeit durch ihre Schwere am unteren Theile der Strähne zusammensickert und

dort eine verschiedene Tönung hervorruft. Zur Vermeidung dieses Uebelstandes hat J. Robertshaw in Manchester an seinen Garnfärbemaschinen die Einrichtung getroffen, daſs die

Strähnrollen auch in gehobener Stellung

fortbetrieben werden. Diese Einrichtung, bei welcher für den Betrieb zuerst

Seile benutzt wurden, ist nach dem Textile

Manufacturer, 1885 * S. 502 bei den neuesten Maschinen im Wesentlichen

beibehalten, statt der Seile sind jedoch Zahnräder

angewendet. Dabei wird das Heben und Niederlassen der

Rollenreihe nicht mehr wie früher von Hand, sondern mechanisch bewerkstelligt (vgl. Boden 1883

248 * 412) und ist für beide Bewegungen eine selbstthätige Ausschaltung des Antriebes vorhanden. An

der Hinterseite der Farbkufe ist die von der Riemenscheibe A (Fig.

7 Taf. 5) angetriebene Welle D gelagert,

welche ihre Drehung durch ein Kegelräderpaar F und ein

Kniegelenk G auf das Rad E

überträgt. Das Rad H sitzt auf einer der Strähnrollen,

welche alle übrigen Rollen der Reihe durch die gleich groſsen Zahnräder 1 mit bewegt. Der Träger, in welchem die Strähnrollen

gelagert sind, ist mittels Führungsstangen an der Farbkufe senkrecht verschiebbar

und steht mit einer auf der Schraubenspindel S

verstellbaren Mutter N in Verbindung. Die

Schraubenspindel S kann eine Rechts- oder Linksdrehung

erhalten, wobei die Rollen gehoben oder gesenkt werden. Die Welle D treibt durch die Räder B

und C eine parallel liegende Welle E, auf welcher zwei mit einander verbundene, mit Keil

und Nuth verschiebbare und von dem Hebel h geführte

Kegelräder K und K1 sitzen-von diesen wird die senkrecht gelagerte

Achse L und durch eine Räderübersetzung M schlieſslich die Schraubenspindel S getrieben.

Sind die zu färbenden Strähne auf die in gehobener Stellung befindlichen Rollen

gehängt, so wird durch den vorn an der Farbkufe befindlichen Handhebel h1 mittels der Stange

o das Kegelrad K zum

Eingriffe gebracht und dadurch der Abwärtsgang der Rollenreihe erzielt. Wenn die

Strähne genügend in das Bad eintauchen, wird durch Antreffen der stellbaren Nase n an den Stift c des

Führungshebels h das Kegelrad K selbstthätig wieder ausgerückt. In ähnlicher Weise verläuft der Vorgang

beim Ausheben der Strähne, wobei die Fortbewegung der Strähnrollen durch das

Kniegelenk G gesichert ist, in Folge Antreffen der Nase

m.

An dem einen Ende der beschriebenen Robertshaw'schen

Färbemaschine ist gleich eine Ausringevorrichtung für

die nassen Strähne angebracht; bei derselben ist zum Betriebe des Windehakens eine

Reibungskuppelung benutzt, welche letztere zur

Ueberwindung eines gewissen Widerstandes eingestellt ist, daher bei Erreichung einer

bestimmten Spannung beim Winden des Strähnes nachgibt.

Bei den Strähnauswindemaschinen, wie sie besonders in der Türkischroth- und

Indigofärberei gebraucht werden und u.a. von Nichol

bezieh. von S. Walker, beide in Manchester, gebaut

werden, wie auch bei den oben beschriebenen Durchziehmaschinen ist zur Erzielung

eines gleichmäſsigen Ausringens aller Strähne eine positive Bewegung vorhanden, d.h. der Windehaken macht, nachdem der Strähn

eingehängt ist, jedesmal die gleiche bestimmte Anzahl Vor- und Rückdrehungen (vgl.

auch Nicolet und Blondel

1876 222 * 219). Die Bewegung wird dann selbstthätig

abgestellt, worauf der Strähn abgenommen werden kann. Das gleichmäſsige Auswinden

soll jedoch auch mit dem Robertshaw'schen

Reibungsgetriebe ermöglicht sein, dabei aber ein Vortheil insofern erzielt werden,

als man für die Abnahme des Strähnes nicht zu warten braucht, bis der Rückgang des Windehakens

erfolgt ist, und der Antrieb der Maschine nicht unterbrochen wird. Der Einrückhebel

für die Reibungskuppelung ist mit einem Fuſstritte und einer Klinke für den

letzteren in Verbindung. Ist der Strähn eingehängt, so wird durch den Fuſstritt die

Reibungskuppelung eingerückt und das Auswinden besorgt. Beim Niederdrücken des

Fuſstrittes ist die Klinke eingefallen und hält denselben fest, so daſs der

Fortbetrieb gesichert ist und man nicht nöthig hat, auf die Beendigung des

Ausringens zu warten. Der genügend gewundene Strähn bleibt einfach stehen, bis man

durch Auslösen der Klinke mit dem Fuſse den Fuſstritt wieder frei macht und damit

auch die Kuppelung ausrückt.

Zu bemerken ist noch, daſs an der Robertshaw'schen

Maschine an allen Handgriffen und Theilen, mit denen

die Hände der Arbeiter in Berührung kommen, Eisen

vermieden ist, da bei besonderen Farben durch das auf einander folgende

Angreifen von Eisen und den feuchten Strähnen leicht Farbflecke in denselben erzeugt

werden.

Ernst Zillessen in Crefeld (* D. R. P. Nr. 32482 vom 23.

December 1884, Zusatz zu * Nr. 25890, vgl. 1884 254 *

152) hat an seiner Garn-Waschmaschine, auf welcher die

Strähne hängen bleibend nach einander kalt und warm

gewaschen werden können, um die Maschine auch einseitig

ausführen zu können, zwei besondere Kufen angeordnet. Die Maschine kann daher auch

zum Färben benutzt werden, wobei die Strähne dann hängen bleibend nach einander in

zwei verschiedenen Bädern behandelt werden. Wie aus Fig. 13 Taf. 5

ersichtlich, ist der drehbare Trog f beibehalten und

eine zweite Kufe f1

unmittelbar unter den Strähnrollen b in einer

Versenkung auf einem Zahnstangenrahmen angebracht. Diese Kufe f1 kann durch Drehung

des zugehörigen Triebes im gewünschten Falle gehoben werden, wobei das Gegengewicht

R die Leichtigkeit der Bewegung sichert. In

gesenkter Stellung wird die Kufe f1 von dem Deckel d

überdacht, so daſs die hier befindliche Färbeflüssigkeit durch Tropfung nicht

verunreinigt oder werthlos gemacht werden kann. In gehobener (punktirt angedeuteter)

Stellung gewährt der Deckel d auch einen seitlichen

Schutz. Bei Benutzung der Maschine als Färbemaschine sind die Wasserspritzrohre c zum Zurückziehen eingerichtet.

An dieser Maschine hat Zillessen (* D. R. P. Nr. 32 554

vom 28. Februar 1885) noch eine Vorrichtung zum

Ausdrücken der aus den Bädern gehobenen Garnsträhne angebracht. Ueber den

Strähnrollen b sind an Gewichtshebeln Rollen g drehbar, über welche die Strähne nach dem Ausfärben

oder Waschen gelegt (vgl. Fig. 12 Taf. 5) und dann

durch die Gewichtshebel gespannt werden. Für jede Rolle b ist eine Quetschwalze q vorhanden, welche

an dem einen Ende des um den Zapfen r drehbaren Hebels

h sitzt. Am anderen Ende trägt der Hebel h einen die Stange i

umfassenden Stellring, gegen welchen die von dem Stellringe s zu spannende Feder m preſst. Die Stange i steht mit einer Kurbelscheibe z

in Verbindung, so daſs

bei Drehung derselben alle Quetschwalzen q elastisch an

die Strähne gegen die Rollen b gedrückt werden. Die

Scheibe z kann dabei verschieden festgestellt werden,

je nachdem der Druck ein gröſserer oder geringerer sein soll.

Für Garnwaschmaschinen haben P.

M. Durançon und Ph. Lapierre in Lyon (* D. R.

P. Nr. 30202 vom 27. Mai 1884) einen Mechanismus zum

Schlagen der in der Waschung befindlichen Garnsträhne angegeben (vgl. Boulieu und Chatou 1879

234 * 368). Wie aus Fig. 5 Taf. 5 zu ersehen,

sind die Garnsträhne über drei Rollen B, D und E gelegt, von denen die obere Rolle B eine absatzweise Drehung zum Durchziehen des Strähnes

und die Rollen D und E

absetzend einen Auf- und Niedergang bezieh. eine seitliche Ausschwingung machen. Die

Bewegung erfolgt von einer Welle H aus, welche

Curvenschlagscheiben I trägt, gegen die sich der eine

Arm K des dreiarmigen Hebels L durch die Wirkung der in der Gelenkstange N

eingeschalteten Feder beständig legt. Bei der Drehung der Scheibe I wird dann durch den einen Arm von L die Rolle D langsam

gehoben, die Rolle E schwingt vermöge der Bewegung des

mit N verbundenen Hebels P

langsam aus und die Rolle B wird durch Klinke und

Sperrrad C gedreht, bis beim Einfallen des Armes K am Absatze der Scheibe I

ein schneller Rückgang dieser Theile erfolgt und der Strähn einen Schlag erhält. Die

Rolle D senkt sich hierauf in Folge ihres

Eigengewichtes wieder; doch kann dieselbe auch noch mit einer Spannfeder versehen

sein, so daſs der Strähn den Schlag in voller Spannung erhält.

Um die Wirkung der Schläge auf den Antrieb auszugleichen, ist die Maschine

doppelseitig ausgeführt und sind die Schlagscheiben versetzt angeordnet. Beim

Abnehmen und Aufhängen der Strähne kann auch ein Apparat still gesetzt werden, ohne

daſs der Betrieb der anderen gestört wird.

Bei einer von J. Dépierre beschriebenen GarnwaschmaschineVgl. J. Dépierre: Die Waschmaschinen, * S. 107.

(Wien 1884. Gerold und Sohn.) von

Sträub und Schmerber, welche namentlich für gebleichte Garne nach dem Chloren Vortheile bieten

soll, erfolgt das Schlagen des Strähnes zwischen zwei

Brettern. Der über die Rollen A und B (Fig. 6 Taf. 5) gelegte

Strähn läuft auf einer Seite zwischen den beiden Brettern C und D, von denen C fest, D jedoch an einem von der

Schlagscheibe E bewegten Hebel sitzt, welcher durch die

aufgesteckte Feder F in beständiger Anlage an der

Scheibe erhalten wird. Die Rolle B spannt den Strähn

durch ihr Eigengewicht und die Quetschwalze D sichert

das Durchziehen des Strähnes seitens der Rolle A.

Dieselbe ist hohl und mit Löchern in der Wandung versehen, so daſs das im Rohre B der Hohlrolle A

zugeleitete Waschwasser gegen den Strähn austreten kann.

Eine Maschine hat vier solcher Apparate, welche von einander getrennt jeder in einem Blechkasten

untergebracht sind, so daſs kein gegenseitiges Bespritzen der Strähne stattfinden

kann. Die nöthige Wassermenge wird zu 2cbm in der

Stunde, der Kraftbedarf zu 0e,3 angegeben.

Gebrüder Sulzer in Winterthur und Ludwigshafen a. Rh.

führen eine Garnirockenmaschine (* D. R. P. Nr. 29699

vom 23. April 1884) aus, bei welcher die Garnsträhne

abwechselnd in frei hängender und liegender Stellung der heiſsen Luftströmung

ausgesetzt werden und erst mit der vorschreitenden Trocknung in immer

höhere Temperatur gelangen. Die Garnsträhne werden dabei auf Stangen gehängt,

welche, wie aus Fig. 15 Taf. 5 zu entnehmen, in endlose hin- und hergeführte Ketten

eingelegt werden. Aehnlich ist die Wäschetrockenmaschine von Schimmel (1883 249 * 83), welche auch als

Garntrockenmaschine Verwendung findet, wie auch die von der Sächsischen Maschinenfabrik Hartmann in Chemnitz gebaute

Garntrockenmaschine und besteht ein Unterschied der vorliegenden Sulzer'schen Maschine namentlich in der Führung der

Ketten, der oberen Anordnung des Heizrohrsystemes H

(vgl. auch Bolette 1879 232

* 495) sowie darin, daſs die Aufgabe und Abnahme der Garnsträhne auf eine und

dieselbe Seite verlegt ist. Letzteres erleichtert die Bedienung, da das Zurücktragen

der Stangen wegfällt und ein nur geringer Vorrath derselben genügt. Indem sich beim

Rückwärtsgange der Ketten die Strähne über einander legen, werden dieselben durch

den von einem Flügelgebläse hervorgerufenen heiſsen Luftstrom einmal entlang der

Fäden und dann quer zu diesen durchdrungen. Die Enden der Stangen laufen, um bei dem

Rückwärtsgange der Ketten vor dem Herabfallen gesichert zu sein, in besonderen

Führungen an den Wänden der Maschine und werden die Stangen während ihres Ganges

durch die Maschine zur Ausgleichung des Trocknens etwas gedreht. Dies erfolgt durch

aufgesteckte Sternräder, welche gegen vorstehende Zapfen treffen. Die Temperatur des

Luftstromes, welche oben ungefähr 60° beträgt, sinkt bis zum Austritte aus der

Maschine auf 30° herab. Eine Maschine von 5m

Länge, 3m,5 Breite und 4m Höhe trocknet in 11 Stunden 1300 bis 1400k Garn und benöthigt zum Betriebe etwa 4e.

Zum Weichmachen harter Garne wie zum Glänzendmachen von Garnen im Strähne für die Handschuhstrickerei u. dgl. werden sogen. Garnmangeln benutzt; eine von C. G. Haubold jun. in Chemnitz ausgeführte Construction ist in Fig. 14 Taf. 5

veranschaulicht. In einem kräftigen Gestelle ist einseitig die volle angetriebene

Walze b gelagert, über welche und die Walze d der zu behandelnde Strähn gelegt wird. Die Walze d lagert ebenfalls einseitig in einem Gleitstücke, das

in einem Schlitze s des Gestelles geführt und an den

Handhebel k angeschlossen ist. Beim Einlegen des

Strähnes kann die Walze d somit leicht gehoben werden;

ihr Eigengewicht und das Gewicht des Hebels k erhält

den Strähn in erforderlicher Spannung. Auf die Walze b

wird die an beiden Zapfen im Gestelle geführte Papierrolle a gepreſst, indem der Arbeiter auf den Hebel f tritt. Die Länge der Verbindungsstange t

desselben zum Hebel g ist durch eine eingeschaltete

Mutterhülse m zur Regelung des Druckes zu verändern.

Damit sich der Strähn nicht verläuft, sind Leitstangen l angebracht, von denen eine zur Abnahme des Strähnes zur Seite gedreht

werden kann. Für die verschiedenen Strähnlängen sind die Leitstangen l wie auch der Hebel h in

dem Schlitze s1

beliebig hoch einzustellen.

Für Garnmangelmaschinen hat H.

B. Arundel in Manchester (Englisches Patent 1884 Nr. 6882) eine Ausrückvorrichtung angegeben, welche, wenn der Strähn

eine bestimmte Anzahl Umläufe gemacht hat, die Maschine abstellt, die Walzen zur

Abnahme des Strähnes frei und gleichzeitig durch eine Lärmglocke zum Abnehmen

aufmerksam macht. Es sind drei Walzen a, b und c (Fig. 11 Taf. 5) benutzt,

von denen die obere a (aus Papier) festgelagert ist,

während die untere Papierwalze c die eiserne

Mittelwalze b mit dem Strähne anpreſst. Die letztere

Walze ist einseitig in einem besonderen Arme k

gelagert, welcher um einen senkrechten Zapfen i

seitlich zum Gestelle herausschwingen kann. Die Walze b

wird zwischen den Walzen a und c erhalten, indem der Hebel l in einen

Ausschnitt des Armes k einfällt. Der Arm k trägt noch den Gewichtshebel g für die Rolle d zum Anspannen des Strähnes.

Die obere angetriebene Walze a trägt eine Schnecke s, welche in das Schraubenrad r einer senkrechten, unten wieder mit einer Schnecke t versehenen Achse greift. Diese Achse ist in einem

drehbaren Arme gelagert, an welchem die Nase w sitzt.

Die Schnecke t greift in einen Zahnbogen u und hebt denselben so lange, bis ein verstellbarer

Anschlag v desselben den Hebel l aushebt und ein weiterer Anschlag durch die Nase w deren Arm zur Seite drückt, wodurch die Schnecke t aus den Zähnen von u tritt. Der Zahnbogen

u wird also frei, fällt durch sein Eigengewicht

herab und bringt dabei die Klingel y zum Läuten. Beim

Herausdrehen der Walze b durch den Arm k, auf welchen eine Feder wirkt, streift ein Arm h des Gewichtshebels g an

das Maschinengestell und die Rolle d wird dadurch in

eine Lage gebracht, welche das leichte Abnehmen des fertigen Strähnes gestattet.

G. Rohn.

Tafeln