| Titel: | Neuere Maschinen zur Herstellung von Gelenkbändern. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 116 |

| Download: | XML |

Neuere Maschinen zur Herstellung von

Gelenkbändern.

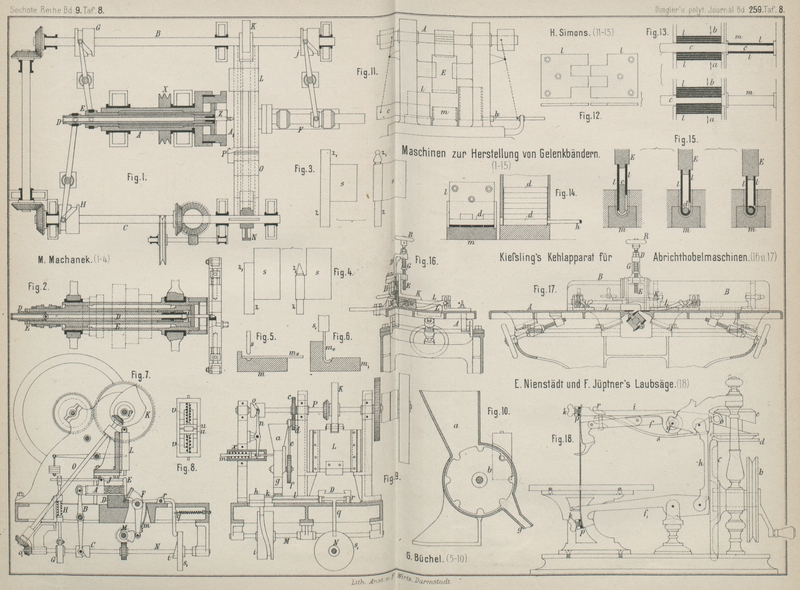

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Neuere Maschinen zur Herstellung von Gelenkbändern.

Zum Fertigmachen von rohen Gelenkbändertheilen, welche entweder nach dem Verfahren

von Lesprit (vgl. 1881 239 *

266), oder einfach auf die Weise hergestellt werden, daſs man sie schmiedet oder

passend profilirtes Walzeisen ausstanzt, hat M.

Machanek in Marienthal bei Olmütz (* D. R. P. Nr. 32445 vom 10. Mai 1884)

eine Fräsmaschine angegeben, mittels welcher der Dorn

z und der Knopf z1 (Fig. 3 und 4 Taf. 8) gleichzeitig

fertig aus dem vollen Materiale gearbeitet werden.

Die Hohlspindel A (Fig. 1 Taf. 8) wird durch

Schnur mittels der Rolle X von dem Triebwerke aus

umgedreht und überträgt ihre Drehung in irgend einer Weise auf die Achsen B und C. In den Kopf A1 der Hohlspindel A wird das rohe Gelenkband Z eingespannt und es werden dann, wenn A in

Bewegung gesetzt ist, gleichzeitig die Hohlspindeln D,

E und F, welche an ihren dem eingespannten

Gelenkbande zugekehrten Enden je einen Fräskopf tragen, durch die mit Führungsnuthen

versehenen Scheiben G, H und J gegen das zu bearbeitende Band vorbewegt. Der innere Fräskopf der

Spindel D bearbeitet hierbei den Stift des Gelenkes,

die Spindel E fräst auf dieselbe Weise den flachen

Theil des Lappens s (Fig. 3 und 4) gerade und die Spindel

F rundet den Knopf und fräst gleichzeitig die obere

Seite des Lappens gerade. Die Frässpäne werden durch die Hohlspindel D fortgespült. Ist die Fräsarbeit beendet, so treten

die drei Spindeln D, E und F in ihre ursprüngliche Stellung zurück, das Excenter K der Achse B schiebt den

Schlitten L an den abgerundeten Kopf des Gelenkes heran, um

diesem eine Widerlage zu schaffen, wenn der von dem Excenter N der Achse C vorgeschobene Schlitten O mit dem Drehstahle P an

dem Kopfe arbeitet. Das hierauf fertige Gelenkband wird dann ausgespannt und durch

ein anderes ersetzt.

Soll das andere Band des Gelenkes, welches die zu dem Gelenkstifte z gehörige Bohrung besitzen muſs, auf dieser Maschine

hergestellt werden, so ist die Arbeit im Allgemeinen dieselbe; nur wird dann statt

des Fräskopfes der Spindel D ein entsprechender Bohrer

in dieselbe eingespannt.

Bei dieser Maschine bewegen sich die Spindeln D und E gleichzeitig und von einander unabhängig gegen das im

Spindelkopfe A eingespannte Werkstück; beide Spindeln

tragen an ihrem vorderen Ende je einen Fräskopf. Die Spindel E bearbeitet bloſs die Ränder der Fischbandlappen, während der Kopf der

Spindel D den Stift z nur

auf die gewünschte Dicke abfräst, so daſs das vordere Ende des letzteren

unbearbeitet bleibt.

Um diesen Mangel zu beseitigen, hat Machanek (* D. R. P.

Nr. 33160 vom 20. September 1884, Zusatz zu Nr. 32445) diese Maschine in folgender

Weise abgeändert. Es fräst der Stirnfräser der Spindel E (Fig.

2 Taf. 8) bei seinem Vorgehen den Stift auf den genauen Durchmesser und

dann, wenn diese Arbeit vollendet ist, auch noch den Lappen s des Bandes. Die Spindel D trägt statt des

einfachen Stirnfräsers einen Werkzeughalter mit zwei Messern i, welche leicht herausgenommen und nachgeschliffen werden können und zwar

in der Form, welche das vordere Ende des Stiftes haben soll. Die Spindel D dient also nur zum Bearbeiten des vorderen Endes des

Stiftes. Die Spindel D ist ferner durch eine an ihrem

hinteren Ende befindliche Mutter verstellbar gemacht, so daſs die Entfernung der

beiden Messer i von dem Stirnfräser der Spindel E auch während des Arbeitens der Maschine beliebig

geändert und dadurch dem Stifte jede gewünschte Länge gegeben werden kann. Beide

Spindeln D und E sind

durch Verschraubung oder auf andere Weise mit einander verbunden und durch zwei

Nuthen mit eingelegten Keilen vor gegenseitiger Verdrehung geschützt. Dieselben

werden von einer Nuthenscheibe gegen das Werkstück vorbewegt.

Bei der Herstellung von Gelenkbändern, bei welchen der fest an dem Thür- oder

Fensterfutter angebrachte Theil aus einem besonderen Stifte mit daran fest

angerolltem Blechlappen angefertigt wird, während man den anderen Gelenktheil um den

aus ersterein hervorstehenden Stift herumrollt, besteht gewöhnlich folgender

Arbeitsvorgang: Die zu rollenden Gelenklappen m0 (Fig. 5 und 6 Taf. 8) werden zunächst

in einer Matrize m durch einen Stempel s vorgebogen (Fig. 5) und hierauf in

einer zweiten Matrize m1 durch Stempel s1 fertig gerollt (Fig. 8). Nach diesen zwei

getrennten Arbeiten erfolgt das Eintreiben des Gelenkstiftes.

G. Büchel in Langenfelde bei Düsseldorf (* D. R. P. Nr.

30447 vom 8. Januar

1884) hat zu diesem Verfahren eine Maschine angegeben, bei welcher sowohl das Vorbiegen, als auch das Fertigrollen von ein und demselben senkrecht auf- und niedergehenden Stempel in einer dazu passenden Matrize bewerkstelligt

wird, wobei das Vorbiegen unter Mitwirkung eines Halters für die Lappenstücke

geschieht. Bei dieser vollständig selbstthätig wirkenden Maschine wird der

Gelenkstift in den vorgebogenen Lappen von der Seite her eingeschoben und durch

nachheriges Einrollen und Einklemmen befestigt.

Die Blechstücke werden in einen durch den Hebel B (Fig. 7 und 9 Taf. 8) und

die Curvenführung C schieberartig bewegten Kasten A in gröſserer Anzahl senkrecht aufgestellt. Ist dieser

Kasten in die äuſserste Stellung nach rechts gekommen, so daſs sich der erste

Blechlappen in demselben unmittelbar über der Matrize D

befindet, so wird der Blechlappen durch den Schieber E

abwärts gedrückt, wobei sich derselbe in der Matrize durch den Halter F festklemmt und aufrecht stehen bleibt. Der Schieber

E wird zu dem betreffenden Zeitpunkte durch das

Excenter G unter Vermittelung der Stange H und des Hebels J

niedergedrückt; letzterer ist an dem Kasten A drehbar,

so daſs er mit diesem hin und her geht. Nachdem der Schieber E in Folge der Feder bei H wieder hoch

gegangen ist, bewegt sich der Kasten A zurück, worauf

der von der Curvenscheibe K geführte Stempel L auf den zwischen D und

F eingeklemmten Blechlappen niederdrückt und dem

unteren Rande desselben in der Matrize eine vorläufig schwache Krümmung ertheilt,

was unter Mitwirkung des in diesem Augenblicke fest gehaltenen Halters F geschieht. Während nun das kreisförmige Bogenstück

der Scheibe K mit der Rolle des Stempels L in Berührung ist und letzterer daher, auf dem

vorgebogenen Blechlappen ruhend, stillsteht, wird der Stift des Gelenkes von der

Seite her eingeschoben, so daſs derselbe in der Matrize D auf den gekrümmten unteren Rand des Lappens zu liegen kommt. Bevor

jedoch dieser Stift eingeschoben wird, muſs der Halter F aus der Matrize D entfernt werden. Zu

diesem Zwecke ist dieser Halter an einem doppelarmigen Hebel befestigt, dessen

unterer Arm durch einen auf der Welle M sitzenden

Daumen bewegt wird. M erhält ihre Bewegung von der

Welle N durch Schraubenräder und N steht durch Kegelräder o1 mit der Welle O in Verbindung, welche letztere von der Welle P ebenfalls durch Kegelräder angetrieben wird. Sobald der Daumen der Welle

M den Halter frei gibt, wird derselbe durch die

Feder m zurückgezogen und die Matrize ist zur Aufnahme

des Stiftes frei. Nachdem der Stift an seinem Platze ist, erfolgt seitens des

Stempels L ein zweiter Druck auf das Blech, wobei das

untere, bereits vorgebogene Ende desselben sich vollständig um den Stift rollt.

An der einen Seite der Maschine befindet sich die Vorrichtung zum Einschieben der mit

Knöpfen versehenen Stifte, an der anderen Seite die Vorrichtung zum Einschieben der

losen Knöpfe. Da diese beiden Einrichtungen gleichartig sind, so ist in der Zeichnung

nur eine derselben dargestellt, welche näher beschrieben werden soll. Die zu

verwendenden Stifte werden in einen Trichter a (Fig. 9 und 10)

eingeschüttet, in dessen unterem Theile sich eine Scheibe b mit Vertiefungen zur Aufnahme der Stifte dreht. Durch einen Mantel

werden die Stifte in den Vertiefungen der Scheibe gehalten und durch Drehung der

letzteren der Rinne g zugeführt, in welcher dieselben

nach einander in die Rinne l hinabgleiten. In dieser

wird mittels der Curvenscheibe i und des Schiebers h eine Stange k so hin-

und herbewegt, daſs dieselbe jedesmal den eingetretenen Stift erfaſst und über das

in der Matrize befindliche Ende des Blechlappens schiebt, worauf das Fischband durch

den Druck des Stempels L vollendet wird. Da die mit

Knöpfen versehenen Stifte sowohl, wie die losen Knöpfe in ihren Trichtern ungeordnet

durch einander liegen, so werden nicht alle sich in der zur Einführung in die

herzustellenden Fischbänder erforderlichen Weise (Knopfseite nach links) in die

Vertiefungen der Scheibe einlegen. Damit nun kein verkehrt liegender Stift in die

Rinne l gelangt, ist an der Scheibe die in Fig. 8 Taf. 8

dargestellte Einrichtung getroffen. An der Ummantelung der Scheibe b sind seitlich zwei sich gegenüber liegende Schieber

u angebracht, deren Abstand von einander geringer

ist als der Durchmesser des glatt abgeschnittenen freien Stiftendes, so daſs also

letzterer nicht zwischen den beiden Schiebern durchschlüpfen kann. Liegt jedoch der

Stift umgekehrt, nämlich mit der Knopfseite nach den Schiebern hin, so wird bei

einem Drucke in dieser Richtung der abgerundete Knopf die nur durch Spiralfedern v gegen einander gehaltenen Schieber aus einander

drücken, so daſs der ganze Stift nebst daran sitzendem Knopfe durchgeschoben und von

der Seite her entfernt werden kann. Zu diesem Zwecke hat die Scheibe keine

beständige, sondern eine durch die Zahnräder c, d und

die Schaltklinke e nebst Schaltrad f (Fig. 9) bewirkte

absetzende Bewegung und zwar derart, daſs bei jeder Bewegungspause eine der

Vertiefungen der Scheibe b der Schieberöffnung

gegenüber steht. In diesem Augenblicke wird der Bolzen m durch die Feder x gegen den Stift gedrückt.

Liegt derselbe richtig, so ist der Bolzen m an seiner

Vorwärtsbewegung gehindert; liegt er aber verkehrt, so schiebt m den Stift aus der Scheibe b. Durch die Curvennuth o und den Hebel n wird m wieder

zurückgeführt. Damit nun trotz der auf diese Weise ausfallenden Stifte immer noch

eine genügende Anzahl in die Rinne g gelangt, wird eine

entsprechende Uebersetzung der Räder c und d gewählt. Zur Entfernung der fertigen Fischbänder

dient der bei r drehbare Hebel q, welcher am oberen Ende gegabelt ist; seine Bewegung erhält derselbe

durch eine auf der Welle N sitzende Scheibe s1, welche eine Nase

t trägt, deren abgeschrägte Fläche nach

Fertigstellung je eines Fischbandes gegen den unteren Theil des Hebels q drückt, wobei das gegabelte Ende hinter die

vorstehenden Knöpfe des Fischbandes greift und dasselbe herauswirft.

Zur Ausführung des der soeben beschriebenen Maschine zu Grunde gelegten und durch das

Patent Nr. 30447 geschützten Verfahrens, hat H. R.

Simons in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 31002 vom 10. Januar 1884, abhängig

von Nr. 30447) nachstehend beschriebene Maschine zur Herstellung gewöhnlicher

Kasten-Gelenkbänder in Vorschlag gebracht.

Die auf einer besonderen Maschine geschnittenen Gelenklappen l (Fig.

12 Taf. 8) werden zu beiden Seiten eines Schiebers c wie bei a und b (Fig.

13 Taf. 8) zu sehen ist, geschichtet und durch ein Gegengewicht oder eine

Feder immer an den Schieber angedrückt. In jedem Ausschnitte des Schiebers befindet

sich bei jeder Vorwärtsbewegung desselben auf jeder Seite ein solch vorgeschnittener

Lappen. Der Schieber c erhält von der Hauptwelle A der Maschine (Fig. 11 Taf. 8) eine hin-

und hergehende Bewegung, so daſs derselbe jedesmal zwei solcher Lappen l in die Rollmatrize m

hineinschiebt und nach erfolgter Rückbewegung mit zwei neuen Lappen gespeist wird.

Die in der Rollmatrize liegenden Lappen werden durch die Bewegung eines Stempels E (Fig. 15 Taf. 8) einem

Drucke unterworfen, so daſs jeder dieser Lappen die halbrunde, der Rollmatrize

entsprechende Form annimmt. In diesem Augenblicke wird der Schieber zurückbewegt,

und der Stift d von der anderen Seite der Rollmatrize

durch einen ebenfalls wie der Schieber c von der

Hauptachse A bewegten Vorschub h in die nunmehr gebogenen Lappen eingeführt (Fig. 14 Taf. 8). Es

erfolgt sodann eine zweite Bewegung des Stempels E, so

daſs bei diesem zweiten Drucke auf das Band die Blechlappen des Gelenkes vollständig

fertig gebogen werden. Durch das hierauf folgende Vorziehen neuer Lappen mittels des

Schiebers c werden die fertig gestellten Gelenkbänder

fortgeschafft.

Bei den nach diesem Verfahren herzustellenden Fischbändern fällt selbstverständlich

das bei den Gelenkbändern nothwendige Auszacken fort und es muſs die Schichtung der

beiden Lappen bei a und b

(Fig. 13)

entsprechend der Art und Weise, wie diese Fischbänder gegen einander versetzt sein

sollen, gemacht und der Vorschub h doppelt ausgeführt

werden, um den hier gewöhnlich aus zwei Theilen (den beiden, sogen. Knöpfen)

bestehenden Gelenkstift von beiden Seiten einbringen zu können.

Tafeln