| Titel: | Neuere Mälzereieinrichtungen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 126 |

| Download: | XML |

Neuere Mälzereieinrichtungen.

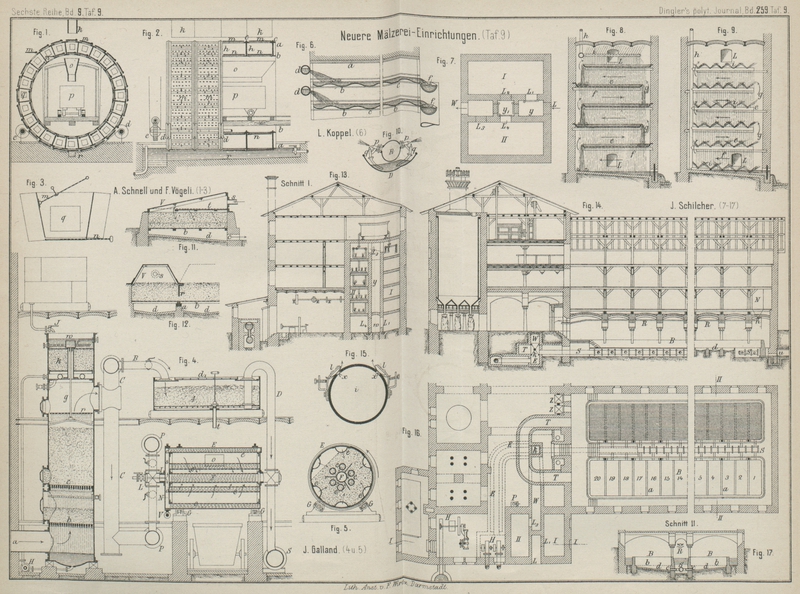

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Neuere Mälzereieinrichtungen.

Bei der Kühl- und Lüftungsvorrichtung für Mälzereien von

L. Koppel in Dresden (* D. R. P. Nr. 30177 vom 29.

Juni 1884) soll auf der einen Seite des zu kühlenden Raumes Luft durch einen mit

Lockfeuer versehenen Schornstein abgesaugt, die auf der anderen Seite eintretende

Luft aber durch Wasser abgekühlt werden. Der verwendete Kühlapparat besteht aus

einem guſseisernen Rahmen a (Fig. 6 Taf. 9), welcher

auf Winkeleisen c gewellte Bleche b trägt. Die Luft wird dem aus den Rohren d nach den Rinnen f

flieſsendem Wasser entgegen geführt.

A. Schnell und F. Vögeli in

Lochbach-Burgdorf, Schweiz (* D. R. P. Nr. 30625 vom 21. Februar 1884) verwenden zur

pneumatischen Mälzerei Kastenräder, welche sich

sehr langsam in unter denselben angebrachten Wasserbehältern drehen.

Zwei gelochte Blechringe a und b (Fig.

1 und 2 Taf. 9) werden durch Winkeleisen zu einem Doppelcylinder verbunden.

Vier solcher Cylinder bilden ein Kastenrad, dessen Winkeleisenreifen c auf den Rollen d der

beliebig angetriebenen Welle e laufen. Zwischen den

Ringen a und b befinden

sich Zellen, welche durch Blechwände h derart getheilt

sind, daſs deren immer vier neben einander in der Länge des Rades sich befinden. Ein

Trichter, der in 4 Theile k getheilt ist und über

welchem ein halbrundes Maſs hängt, ist dazu bestimmt, eine gewisse Menge Getreide in

die Zellen einzuführen. Die an dem Umfange über jeder Zelle angebrachten Deckel m (vgl. Fig. 3 Taf. 9) ermöglichen

das Oeffnen und Füllen bezieh. das Schlieſsen derselben. Auf dem Boden der Zellen

ist eine Klappe w, welche auf geeignete Weise geöffnet

und geschlossen werden kann, um die Zelle zu entleeren. Unterhalb der Zellen

befindet sich ein Trichter o, durch den die Körner,

welche aus den Zellen ausgelassen werden, zur bequemeren Fortbewegung in einen Wagen

p fallen. Aüſserdem sind an den Stirnflächen der

Zellen noch Schauöffnungen q angebracht, welche durch

einen Vorreiber geschlossen werden können. Das Kastenrad taucht unten in eine mit

Wasser gefüllte Rinne r.

Durch die Trichter k werden vom Boden vier Posten

Getreide in vier Zellen eingelassen und so fort, bis die Zellen sämmtlich gefüllt

sind. Das Kastenrad, welches etwa alle 3 Stunden eine Umdrehung macht, wird bei

seiner Bewegung das erforderliche Wasser aufgenommen haben. Sämmtliche Körner in

einer Zelle werden nun bewegt, ohne belastet zu sein, und die Keime werden nicht

beschädigt. Nachdem das Weichen 50 bis 60 Stunden gewährt hat, wird das Wasser

abgezogen und das Getreide dem Wachsthum überlassen.

J. N. Galland in Paris (* D. R. P. Nr. 32620 vom 10. Mai

1884) verwendet bei seiner pneumatischen Mälzerei zur

Anfeuchtung der Luft einen

Thurm, welcher auf Rosten b und c (Fig. 4 Taf. 9) Kokesfüllung enthält. Die vorher erwärmte Luft tritt

durch das Rohr a ein, steigt dem niederrieselnden

Wasser entgegen durch die Kokesschicht aufwärts und geht durch die Rohrleitung C in die das Getreide enthaltenen Behälter A und E.

Das erforderliche Wasser wird durch einen Hahn J in den

Behälter w gelassen, flieſst durch den Ueberlauf g zu dem Regenapparate r

und dann nach unten. Um das Wasser nochmals zu verwenden, hebt man es mittels der

Pumpe H unter das Filter k, durch welches es nach dem Behälter w

aufsteigt.

Auf dem Einweichbottiche A befindet sich ein Siebboden

d1. Das zu mälzende

Getreide wird in diesem Bottiche 48 bis 60 Stunden in Wasser geweicht. Wird das

Wasser aus diesem Bottiche entfernt, so beginnen bald nachher die Körner

aufzubrechen. Entgegengesetzt dem bisherigen Verfahren läſst man dieselben 2 bis 3

Tage ruhig liegen und verschlieſst während dieser Zeit den Einweichbottich luftdicht

mit einer Platte. Um die sich entwickelnde Wärme zu beseitigen, führt man den

Körnern frische Luft durch das Rohr B zu, welche durch

das Rohr D entweicht.

Das gekeimte Getreide fällt durch Trichter t und

Oeffnung o in die Trommel E (vgl. Fig. 5 Taf. 9). Diese besteht aus einem an beiden Enden geschlossenen

Blechcylinder. Die Scheidewand s ist mit Oeffnungen d versehen, mit welchen die aus Siebblech hergestellten

Kanäle e verbunden sind. Die bei I eintretende Luft gelangt von der Vorkammer N aus in die Kanäle E,

durchdringt das Getreide und wird durch das mittlere Siebrohr F und die Hauptleitung S

abgesaugt.

Die Trommel dreht sich beständig auf den Rollen G. Die

Bewegung selbst kann auf verschiedene Weise erzielt werden, z.B. wie in Fig. 4 durch

eine Schraube ohne Ende F, welche in einen Zahnkranz

eingreift. Während der nächsten 4 Tage nach dem Einbringen in die Trommel E wird den Körnern frische und feuchte Luft durch das

Rohr P, welches mit dem Kokesthurme in Verbindung

steht, aus diesem zugeführt. Sobald das Keimen sich verlangsamt, gibt man ungefähr 2

Tage lang den Körnern eine geeignete Mischung von frischer, feuchter und warmer,

trockener Luft; diese letztere kommt durch eine Oeffnung der Rohrleitung P aus einer Warmluftkammer.

Um die Bestandtheile der gekeimten Körner zu trennen, muſs man dieselben mit durch

Wasser gesättigter heiſser Luft erwärmen, ohne die Temperatur von 45 bis 50° zu

überschreiten, was den Anfang der Zuckerbildung der Stärkemehl haltigen

Bestandtheile des Getreides veranlaſst. Zu diesem Zwecke läſst man in die Trommel

E nur Luft aus der Warmluftkammer ein und bläst

durch den Hahn an dem Kreuzstücke L eine genügende

Menge Dampf ein, um die warme Luft bis zu der Temperatur zu sättigen, welche man in

der Kammer N wünscht.

Man läſst dann trockene Luft von 50° hindurchziehen und steigert die Temperatur

allmählich, bis das Malz fertig ist. (Vgl. Galland 1882

243 * 242).

Bei der von J. Schilcher in Graz (* D. R. P. Nr. 33131

vom 7. August 1884) in Vorschlag gebrachten Anlage zur

pneumatischen Mälzerei (Fig. 7 bis 17 Taf. 9) werden aus mit

Cement verputzten Mauerwerken Keimbecken B (Fig. 14, 16 und 17)

hergestellt und dieselben durch niedere Querwände a in

Abtheilungen d geschieden, welche Siebböden b erhalten. Die Horden sind lackirt und können zur

leichten Reinigung abgehoben werden. Jede. Abtheilung d

steht durch Rohr c mit dem Hauptthonrohre S in Verbindung. Dasselbe mündet in einen

Kreuzungskanal und kann je nach der Stellung der Klappe k (Fig.

14) mit den zu den Gebläsen H führenden

Kanäle E oder dem zum Wasserthurme führenden Kanäle W verbunden werden. Die oberhalb des Malzgutes in die

Keimtenne mündenden Kanäle T (Fig. 16) stehen je nach

Stellung der Klappe k mit dem Kanäle E, also dem Luftsauger, oder mit dem Kanäle W, also dem Luftreiniger, in Verbindung. Durch diese

Klappenanordnung ist es ermöglicht, die Luft je nach der Stellung der Klappe von

oben nach unten oder umgekehrt durch das Malzgut zu führen.

In der gezeichneten Stellung saugen die Gebläse H die

durch den Kanal W aus dem Luftreinigungsapparate

kommende Luft durch die Klappe k, die Kanäle T in den Tennenraum, von hier durch das Malzgut von

oben nach unten durch Rohr S nach dem Kreuzungskanale

durch die Klappe in den Kanal E. Die verbrauchte Luft

wird durch H ins Freie befördert. Wird die Klappe k in die punktirte Lage gebracht, so nimmt die Luft den

Weg von W durch k nach S, von hier durch das Malzgut von unten nach oben in

den Tennenraum, von diesem durch T, Klappe k nach Kanal E, somit zu

den Luftsaugern H und ins Freie. Der Ablauf des Wassers

durch den Hauptkanal, in welchem das Saugrohr S liegt,

wird gegen das Eindringen der äuſseren Luft durch einen Wasserverschluſs u (Fig. 14) versichert.

Die Fensterrahmen der Tenne sind von Eisen, in welche doppelte Scheiben, davon die

inneren von starkem violettem Glase, eingekittet sind. Die Eintrittsthür ist innen

von Eisen, auſsen von Holz, um einem Schwinden vorzubeugen, und an den

Aufschlagstellen mit Kautschuk abgedichtet. Den Auswurf des fertigen Grünmalzes

bezieh. des Schwelkmalzes bilden zwei mit dem doppelschaligen Aufzuge Z verbundene eiserne Sturzkästen, welche oben mit der

Sohle der Tenne abschlieſsen und in der Tenne durch Schieber, auſsen durch

selbstthätig schlieſsende Fallthüren, deren Aufschlagränder mit Kautschuk

abgedichtet sind, schlieſsbar und derart gestellt sind, daſs der Inhalt je eines

Sturzkastens in den darunter gestellten Kippwagen fällt und dieser durch den Aufzug

sofort nach der Darre gelangt.

An einer Stelle im Gewölbe, dem Auswurfe gegenüber, ragt ein Rohr n (Fig.

14) mit einer durchlochten Drosselklappe, an welches ein zweites Rohr

aufgeschoben werden kann, in die Tenne und stellt den Auslauf des Nachweichstockes

N dar, in welchen die geweichte Gerste aus den

Weichstöcken abgestürzt und bis zur Füllung der ersten Keimabtheilung aufbewahrt

wird. Das anzusteckende Rohr wird nach jener Keimabtheilung gerichtet, welche

gefüllt werden soll. Mitten durch die Längenachse der Tenne geht ein

Wasserleitungsrohr zur bequemen Reinigung der Tenne, dann eine Wasserrinne, über

welche ein Luftleitungsrohr R, das mit einer Luftpumpe

P in Verbindung steht und für jede Keimabtheilung

mit einem in Fig.

10 skizzirten Nebelapparate versehen ist.

Der Apparat zur Befeuchtung, Kühlung und Reinigung der

Luft besteht aus einem gemauerten, innen mit Cement geglätteten Thurme, in

welchen mehrere gelochte Zinkbleche derart liegen, daſs drei Seiten an die Wand

stoſsen, die vierte jedoch abwechselnd auf den Schmalseiten von der Wand absteht,

wie Fig. 8 und

9 zeigen,

so daſs die zu reinigende, unten eintretende Luft gezwungen ist, auf ihrem Wege zu

der oben im Thurme befindlichen Austrittsöffnung in Schlangenwindungen den von oben

herabrieselnden Wasserregen zu durchstreichen, wobei eine Reinigung der Luft von den

anhaftenden Staubtheilen u. dgl. bezieh. eine Kühlung und Befeuchtung erfolgt.

Bei der Anordnung Fig. 8 sind die gelochten Bleche e auf

Trägern f derart gelegt, daſs die Platten auf der

Schmalseite des Thurmes abwechselnd von der Wand entfernt bleiben und so die

Oeffnungen g frei lassen, durch welche die durch L eintretende Auſsenluft von einer in die andere

Abtheilung gelangt. Die Ränder der Zinkplatten e sind

aufgebogen, so daſs eine Art flacher Behälter gebildet wird, welche nach drei Seiten

mit der Thurmwandung durch Einmauerung fest verbunden sind, wodurch keine

Verschiebung der Bleche und somit auch kein Abblättern des Cementputzes und ein

Eindringen des Wassers ins Mauerwerk stattfinden kann. Das durch Rohr h eintretende Wasser wird durch das Siebrohr i zerstäubt und fällt als Regen theils durch die Siebe,

theils über den Rand derselben nach unten.

Bei der zweiten Anordnung Fig. 9 sind von dem

Hauptwasserrohre h Rohre i

abgezweigt mit etwa 5mm weiten Oeffnungen x (vgl. Fig. 15), aus denen das

Wasser austritt und durch stellbare Hauben l zerstäubt

wird. Durch zwischen den beiden Thürmen I und II (Fig. 7, 13 und 16) liegende Schächte ist

eine Verbindung derart hergestellt, daſs die bei L

(Fig. 7)

oben eintretende Auſsenluft im Schachte y niedersinkt,

durch L1 in den unteren

Theil des Thurmes I eintritt, hier, den Wasserregen durchstreichend, hochsteigt, bei

L2 in den Schacht

y1 tritt, hier

niedergeht, durch L4 in

den unteren Theil des Thurmes II eintritt, hier den Wasserregen nach oben

durchstreichend, bei L3

austritt und von hier durch Kanal W in gereinigtem

Zustande der Malztenne zugeführt wird.

Der Nebelapparat (Fig. 10) besteht aus an

das Rohr R geschraubten Düsen p, gegen welche unter einem passenden Winkel die Düsen q so eingestellt sind, daſs ein den Düsen p entströmender Luftstrom über die Düsen q wegstreicht und in Folge dessen durch letztere Wasser

aus der Rinne D angesaugt wird, wenn die mit q in Verbindung stehenden Röhrchen in das Wasser

eingelegt werden. Das Rohr R steht mit einer Luftpumpe

in Verbindung, welche die aus dem Kanäle W entnommene

gereinigte Luft mit einer Spannung von etwa 3at

durch die Düsen p austreibt. Das in feinen Tröpfchen

aus den Düsen q austretende Wasser wird durch den

Luftstrom in Nebelform über die Keimabtheilungen hinweggetragen und durch das

Keimgut mit der Luft gleichzeitig durchgesaugt.

Der Schwelk- oder Vordarrapparat wird dadurch gebildet,

daſs dasjenige Keimbett, in welchem das Grünmalz schon darrreif ist, von den übrigen

Abtheilungen durch einen bezieh. zwei Blechschieber r

(Fig. 11

und 12)

getrennt wird, auf dessen Rande, wie auch auf der Brüstung des Keimbeckens, eine

eiserne, mit an den Rändern eingelegtem Filze abgedichtete Verschluſsglocke V aufsitzt, welche durch einen kleinen Flaschenzug

leicht aufgehoben und herabgelassen werden kann. Diese Glocke steht durch ein

bewegliches Rohr s mit einem auſserhalb der Tenne

stehenden Heizapparate derart in Verbindung, daſs die erhitzte Luft in die Glocke

eintritt, sobald aus der mit der Glocke geschlossenen Abtheilung die Luft unterhalb

des Keimbodens durch Rohr c abgesaugt wird. Wird die

Luft durch das Malz umgekehrt von unten nach oben gesaugt, so bleibt für diese Zeit

und für die Schwelkfächer die Verbindung gegen das Saugrohr S (Fig.

14 und 16) geschlossen. In das Innere der Verschluſsglocke ragt eine Zunge t, damit die eintretende Luft zuerst zu der von der

Saugstelle entferntesten Stelle gelangt, um sich gleichmäſsig im Malzgute zu

vertheilen. Die in die Glocke tretende Luft soll nicht wärmer sein als 30°.

Vorausgesetzt, die Abtheilungen von Nr. 1 bis Nr. 20 wären mit

Keimgut gefüllt. Es wird nun die Glocke V von Nr. 20

gehoben, das Schwelkmalz auf die Sohle zur Entleerung durch die Sturzkästen

ausgeworfen, dann der freie Keimboden gut abgekehrt, der Blechschieber r gehoben, der Inhalt von Nr. 19 auf Nr. 20 mit

Heugabel und Schaufel geworfen, der Schieber r

niedergelassen, der freie Keimboden wieder nachgekehrt, dann Nr. 18 auf Nr. 19

gebracht u.s.w., bis dadurch Nr. 1 leer wird, in welche Abtheilung vom

Nachweichstock N gequellte Gerste abgelassen wird. Alle

2 Stunden wird Luft durch jede Abtheilung der Reihe nach von oben nach unten

gesaugt, ferner wird in jeder Abtheilung, sobald das in dem Keimgute steckende

Thermometer die für jede Abtheilung vorgeschriebene Höchsttemperatur anzeigt, so

lange Luft durchgesaugt, bis dasselbe auf die Mindesttemperaturanzeige

zurückgefallen ist. Bei sehr hoch aufgetragenen Haufen, 1m und darüber, können die unteren Schichten

bedeutend wärmer als die oberen werden und ist es dann nöthig, abwechselnd einmal

die Lüftung von oben nach unten, das andere Mal von unten nach oben durch einfaches

Umlegen der Kreuzkanalklappe k in die punktirte

Stellung vorzunehmen, wie dies oben erläutert wurde; diesfalls wird sich die

Temperatur rasch ausgleichen.

Je nach Bedarf setzt man aber, jedesmal während der Lüftung einer

Abtheilung, den für

dieselbe gehörigen Wassernebelerzeuger in Thätigkeit, wodurch dem Keimgute

mindestens so viel Feuchtigkeit wieder zugeführt wird, als durch die Lüftung sonst

entzogen würde. Dabei sieht man auf ein in der Mitte der Tenne hängendes Thermometer

und regelt den Zulauf des warmen Wassers im Winter, des kalten Wassers im Sommer zu

dem Wasserthurme so, daſs die Tenne die vorgeschriebene Temperatur hat.

Für das auf beschriebene Weise erzeugte Malz ist eine sorgfältige Vertrocknung

unerläſslich, weshalb die hier angewendete Trocknung vortheilhaft ist, um aus der

pneumatischen Malztenne ein Product fertig; zu liefern, welches auf jeder

gewöhnlichen Darre ohne besondere Schwelkvorrichtung abgedarrt werden kann.

Tafeln