| Titel: | J. G. A. Donneley's bez. J. N. Mayr's Feuerung für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 155 |

| Download: | XML |

J. G. A. Donneley's bez. J. N. Mayr's Feuerung für

Dampfkessel.

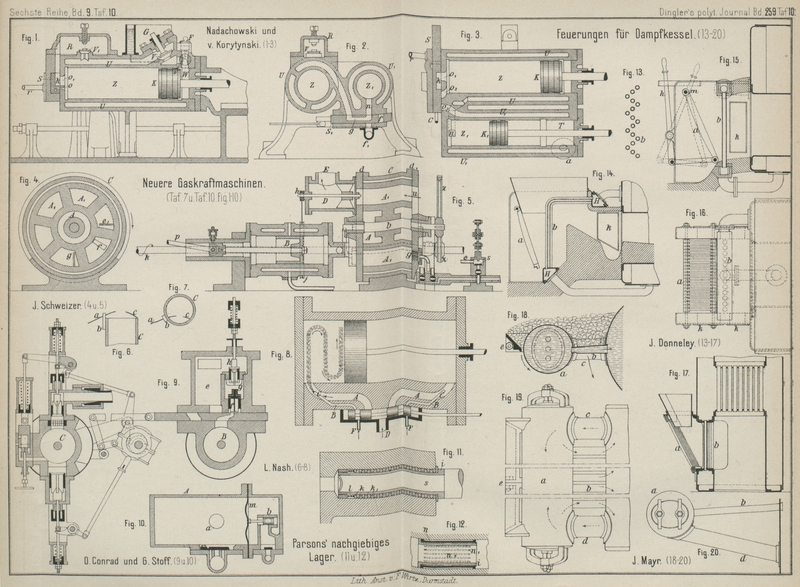

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 10.

J. Donneley's bez. J. N. Mayr's Dampfkesselfeuerung.

Zu den Feuerungen mit stetig fortschreitender Verbrennung, bei welchen der

Brennstoff', während er die verschiedenen Stufen der Verbrennung durchläuft,

allmählich von dem Aufgabeorte nach dem Aschenraume vorrückt, bei welchen also alle

Stufen der Verbrennung immer gleichzeitig vorhanden sind und der Gesammtzustand der

Feuerung kein zeitweilig wechselnder, sondern wesentlich gleich bleibender ist, zu

diesen immer mehr Verbreitung findenden Feuerungen gehören auch die von J. G. A. Donneley in Hamburg (* D. R. P. Nr. 25313 vom

1. Juli 1883 mit den Zusätzen * Nr. 28842 vom 21. März 1884 und * Nr. 31796 vom 23.

December 1884), welche schon in weiteren Kreisen bekannt geworden sind, und die noch

neuere von J. N. Mayr in Regensburg (* D. R. P. Nr.

32838 vom 25. Februar 1885). Beide Feuerungen kennzeichnen sich durch die Benutzung

von Wasserröhrenrosten (vgl. Einbeck, 1884 254 * 364), welche jedoch bei Donneley's Anlage annähernd senkrechte, bei Mayr's Anlage dagegen wagerechte Lage haben.

Fig. 15 und

16 Taf.

10 zeigen die Donneley'sche Anordnung als Vorfeuerung

eines Flammrohrkessels nach dem ersten Zusatzpatente

Nr. 28842. Ein steil stehender Rost a und eine Reihe

senkrechter Röhren b bilden einen Feuerkorb, in den von

oben der Brennstoff eingeschüttet wird und in welchem der letztere allmählich

niedersinkt. Die Röhren sind oben und unten in guſseisernen Kasten befestigt, welche

mit dem Wasserraume des Kessels in Verbindung stehen, so daſs ein stetiger Kreislauf

des Wassers durch sie hindurch gehen wird. Bei der ersten Anordnung waren auch an

Stelle der Roststäbe a in gleicher Weise an den Kessel

angeschlossene Röhren vorhanden, welche jedoch beim Reinigen des Rostes und Entfernen der

Schlacken sehr der Beschädigung ausgesetzt waren. Der Rost a kann auch mittels des Hebels h um eine

obere Achse m gedreht und dadurch die Reinigung

wesentlich erleichtert werden. Der Raum zwischen Rost und Röhren, wie auch der Raum

hinter den Röhren, in welchem sich viel Asche ablagern wird, sind auſserdem durch

Thüren k in den Seitenwänden zugänglich gemacht. In

Fig. 17

Taf. 10 ist die Anwendung der Donneley'schen Feuerung

auf einen stehenden Kessel veranschaulicht. Die Röhren

b sind hier unmittelbar in einen Ausschnitt des

Kessels eingesetzt und gleichwie die Roststäbe a, der

Kesselform entsprechend, im Kreisbogen angeordnet.

Das zweite Zusatzpatent Nr. 31796 betrifft noch einige weitere Anordnungen, von denen

die in Fig.

13 und 14 Taf. 10 dargestellte vorzüglich zum Brennen von Spänen, feuchten Holzabfällen u. dgl. bestimmt ist. Die

Röhren b sind rechtwinklig nach hinten umgebogen und

auſserdem im Zickzack angeordnet (vgl. Fig. 13), wodurch bei

geringer Höhe des Feuerkorbes eine groſse Heizfläche gewonnen wird und durch die

wagerechten Theile der Röhren geeignete Mulden für feineren Brennstoff gebildet

werden.

Die Röhren b sind hier in schmiedeiserne Kasten H von dreieckigem Querschnitte eingenietet, welche den

Röhren gegenüber durch leicht zu entfernende Deckel verschlossen sind. – Bei einer

anderen weniger zweckmäſsig erscheinenden Anordnung sind die Röhren b als Field'sche Röhren

ausgeführt, welche in einen zweikammerigen Kasten eingehängt sind.

Die Donneley'sche Feuerung ermöglicht, wie alle

Feuerungen mit stetig fortschreitender Verbrennung, eine möglichst vollständige

Verbrennung und Vermeidung von Rauch; sie ist auſserdem

für die verschiedensten Brennstoffe geeignet und bietet zugleich eine nicht

unwesentliche Vergröſserung der Heizfläche, während der Kessel selbst mehr als bei

den meisten anderen Feuerungen geschont wird. Der Preis derselben beläuft sich für

Anlagen von gewöhnlicher Gröſse auf 500 bis 800 M. Ob sich die Feuerung auf die

Dauer bewährt, wird hauptsächlich von der Haltbarkeit der Röhren abhängen. Die

jedenfalls sehr heftige Wasserströmung, welche in den Röhren hervorgerufen wird,

bewirkt zwar eine gute Kühlung und verhindert das Ansetzen von Kesselstein. Nach

einem Berichte des Dampfkessel-Revisors J. C. E. Lange

in Hamburg waren nach 5 monatlichem Betriebe die Röhren noch vollständig rein.

Jedenfalls werden dieselben aber an ihrem unteren Ende, wo sie mit dem in heller

Weiſsglut befindlichen Brennstoffe in Berührung sind, doch stark beansprucht und

dürften daher wohl eine häufigere Auswechselung erfordern.

Die Feuerung von J. N. Mayr in Regensberg ist in Fig. 18 bis

20 Taf.

10 veranschaulicht. Der Rost wird durch die annähernd wagerechten Röhren b gebildet, welche mit dem hinteren Ende entweder (wie

in Fig. 18

und 19) in

den Mantel, oder (wie in Fig. 20) in die Stirnwand

des Kessels und mit dem

vorderen Ende in ein befahrbares Rohr a eingewalzt

sind. Im ersten Falle werden sie kurz und zahlreich, im zweiten Falle lang und in

geringerer Anzahl genommen. Der Brennstoff wird ziemlich hoch auf den Rost

aufgeschüttet und der Zug von oben nach unten

hindurchgeführt, so daſs auch in dieser Richtung die Stufen der Verbrennung auf

einander folgen und unmittelbar auf den Röhren der weiſsglühende Brennstoff ruht.

Diese Art der Zugführung ist bekanntlich, auch mit Anwendung von Wasserröhrenrosten,

schon häufiger versucht worden. Der Erfolg scheiterte immer an der schnellen

Zerstörung der Roste. Diesem Miſsstande soll nun bei der Mayr'schen Feuerung anscheinend durch eine möglichst kräftige

Wasserströmung einerseits und durch eine bequeme Reinigung der Röhren andererseits

begegnet werden. Die Roströhren b steigen nach dem

Kessel hin etwas an, so daſs der in den Rohren gebildete Dampf nach dem Kessel

strömt und dabei das Wasser mitreiſst, wenn diesem ein Rückfluſs nach a hin ermöglicht ist. Der Kessel ist zu diesem Zwecke

mit dem Rohre a, welches als Vorwärmer betrachtet

werden kann, auſser durch die Roströhren b noch durch

zwei weite Rohre c und d

verbunden, welche, zu beiden Seiten liegend und der Einwirkung des Feuers möglichst

entzogen, nur wenig Wärme aufnehmen werden. Auf diese Weise wird ein stetiger Umlauf

in der Richtung der Pfeile Fig. 19 hervorgerufen

werden. Vor dem Rohre a ist ein Brennstoffbehälter e, aus einem guſseisernen Rahmen oder aus feuerfestem

Mauerwerke bestehend, angebracht, in welchem der Brennstoff zunächst getrocknet

bezieh. entgast werden kann, um dann nach hinten auf den Rost b gestoſsen zu werden. Die sich hier entwickelnden

Dämpfe und Kohlenwasserstoffe werden durch einen Schlitz gleichfalls nach unten

abgesaugt. Das Bedenklichste an dieser Feuerung ist wohl die starke Beanspruchung

des Kessels selbst (wie auch des Rohres a) an den

Dichtungsstellen der Röhren b, welche hier in hellster

Glut liegen und kaum zu schützen sein werden.

Tafeln