| Titel: | Die elektrische Beleuchtung im „Eldorado“ zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 170 |

| Download: | XML |

Die elektrische Beleuchtung im „Eldorado“

zu Paris.

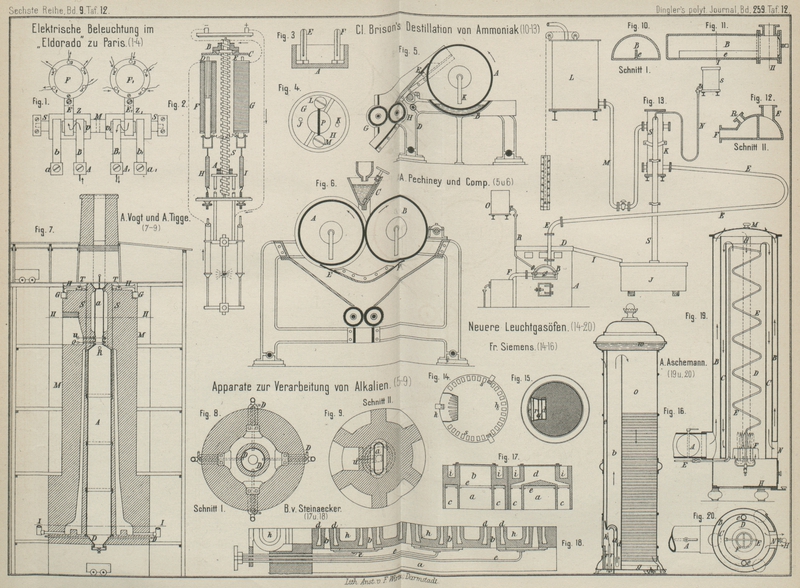

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Die elektrische Beleuchtung im „Eldorado“ zu

Paris.

Bei der elektrischen Beleuchtungsanlage in der Musikhalle „Eldorado“ in Paris

sind nach Engineering, 1885 Bd. 40 * S. 453 8

Dynamomaschinen vorhanden und zwar gewöhnliche Gramme'sche Maschinen, gebaut von Heilmann, Ducommun

und Comp. in Mülhausen i. E.; sie sind zu 3, 3 und 2 gruppirt und mit der

Trieb welle verbunden. Jede Maschine läuft mit 1800 Umdrehungen in der Minute und

speist 5 Bogenlampen; sie gibt einen Strom von 35 bis 40 Ampère bei 70 Volt

Spannung. Die von jeder Dynamomaschine kommenden Stromleiter laufen nach einem

groſsen Vertheilungsbrette im Maschinenraume, worauf sich Zweiwegsumschalter,

Fünfwegsvertheiler, Stromunterbrecher, Stromanzeiger, Rheostaten und Ampèremeter

befinden.

Die beiden Klemmen jeder Dynamomaschine sind durch einen Leiter mit den Klemmen A bezieh. A1 (Fig. 1 Taf. 12) eines

Zweiwegsumschalters verbunden. In der gewöhnlichen Stellung der Achse S mit den beiden Ebonitcylindern Z und Z1 ruhen die beiden federnden Kupferstreifen B und E bezieh. B1 und E1 auf den beiden in

den Ebonit eingelegten Contactstücken v bezieh. v1, so daſs der

Stromweg nach den Vertheilern F und F1 hergestellt und

zwischen diesen durch die 5 Lampenstromkreise geschlossen ist. Wenn nun aus irgend

einem Grunde die in Bereitschaft gehaltene Aushilfsdynamomaschine auf diese

Lampengruppe geschaltet werden soll, so wird ein Knebel in das Loch M der Achse S eingesteckt

und die letztere mit den beiden Ebonitcylindern um 180° gedreht. Dadurch kommen die

jetzt an der Unterseite liegenden Contactstücke nach oben, welche nun nicht B und B1 sondern b und b1 d.h. die Klemmen

a und a1 mit E und E1 leitend verbinden;

an die Klemmen a und a1 aber ist in jedem Zweiwegsumsehalter ein von der

Aushilfsmaschine kommender Poldraht geführt.

Jeder abgezweigte Stromkreis führt durch einen Stromunterbrecher (Bleisicherung) aus

Bleidraht. Diese neuen, in Fig. 3 und 4 Taf. 12

veranschaulichten, am Vertheilungsbrette in einer Reihe über den Stromvertheilern

angebrachten Unterbrecher bestehen aus zwei Theilen. Der untere Theil A (Fig. 3) gleicht einer

runden Büchse, welche auf zwei halbkreisförmigen Platten die beiden gespaltenen

Säulen E und F trägt. Auf

diesen Untertheil kommt der ähnliche obere Theil Fig. 4, auf dessen Boden

zwei halbkreisförmige Platten G und H angebracht sind, mit zwei Löchern J und K, welche ziemlich

dicht über die Säulen E und F passen. Durch den Bleidraht P zwischen den

beiden Schrauben L und M

wird der Stromkreis geschlossen. Hält man eine Anzahl Aushilfstücke vorräthig, so

kann ein Stromkreis, wenn er durch Schmelzen des Bleies bei übergroſser Stromstärke

unterbrochen worden ist, augenblicklich wieder geschlossen werden.

Hinter den Bleisicherungen folgt ein Satz einfacher Anzeigeapparate; sie bestehen

jeder aus einem in den Stromweg nach den Lampen eingeschalteten Elektromagnete mit

weichem Eisenkerne. Der Kern wirkt anziehend auf eine Art Pendel, welches aus zwei

gleich schweren Stäben aus Eisen und aus Kupfer zusammengesetzt ist; ein auf die

Pendelachse aufgesteckter Zeiger bewegt sich vor einer Skala, welche mit der Nummer

der Maschine und der Lampe bezeichnet ist; geht kein Strom durch den Elektromagnet,

so liegen die beiden Stäbe in gleicher Höhe über dem Kerne wagerecht neben einander

und der Zeiger steht aufrecht.

In jedem Lampenstromkreise liegt ferner ein Rheostat, mittels dessen die fünf

Stromzweige jeder Maschine unter sich gleich gemacht werden können. Dieser Rheostat

besteht aus einem Neusilberdrahte, welcher in Spiralwindungen regelmäſsig auf einen

emaillirten Eisencylinder aufgewickelt ist und zwar auf zur Cylinderachse parallele

Streifen von Asbestpapier. Auf einem zur Achse parallelen Kupferstabe gleitet ein

Läufer, welcher mit einer verzahnten Scheibe zwischen zwei Windungen des

Neusilberdrahtes hineingreift und bei seinem Verschieben den Cylinder dreht und so

den eingeschalteten Drahtwiderstand vergröſsert oder verkleinert. Jede Spiralwindung

entspricht 7m,6 der Leitung, welche aus 3 Drähten

von je 2mm Dicke besteht.

Endlich ist noch ein Ampèremeter für jede Gruppe von 5 Stromkreisen vorhanden.

Die jetzt benutzte Einrichtung der Cance'schen Lampe

(vgl. 1884 251 287) eignet sich ebenso wohl für

Hintereinanderschaltung wie zur Verwendung in parallelen Zweigstromkreisen; bei der

französischen Ostbahn brennen diese Lampen in einem Stromkreise mit Brush-Lampen;

ihre besondere Eigenthümlichkeit ist die endlose Schraube S (Fig. 2 Taf.

12), welche sich in aufrechter Stellung in zwei Lagern dreht. Der Rahmen, welcher

die positiven Kohlenhalter trägt, strebt durch sein eigenes Gewicht stetig

niederzugehen; derselbe ist aus einem Stücke mit der Mutter A, welche die Schraubet umfaſst; demnach kann sich der Rahmen nicht

senken, ohne die Schraube S umzudrehen und, wenn

letztere fest stehen bleibt, so können sich die Kohlenhalter nicht verschieben. Wird

dagegen die Schraube S in entgegengesetzter Richtung

gedreht, so muſs sich die Mutter A und mit derselben

die obere Kohle aufwärts bewegen. Oberhalb des Rahmens, nahe am oberen Ende der

Schraube S ist auf dieser ein Ring befestigt, gegen

welchen sich die zweite Mutter B der Schraube S anlegt. Sehr nahe unter B befindet sich die ringförmige Scheibe C,

gegen deren untere Fläche die Eisenkerne D und E in zwei Solenoiden F und

G, welche mit in den Stromkreis der Lampe

aufgenommen sind, sich anlegen können; an die unteren Enden dieser Kerne sind

Spiralfedern H und I

angeheftet, deren Spannung regulirt werden kann, was die Bewegung der Kerne

abändert. Ist nun die Lampe ausgelöscht und berühren sich die Kohlen, so ist der

Widerstand des Lichtbogens gleich Null, der eintretende Strom hat seine gröſste

Stärke, hebt die Kerne der Solenoide bis zur Berührung mit der Platte C, welche sich gegen die Mutter B anlegt, die Schraube S sanft hebt, dabei

dieselbe dreht, demgemäſs auch die untere Mutter A und

die obere Kohle emporzieht: die Kohlen sind von einander getrennt und der Lichtbogen

entsteht. Zugleich wird die Stromstärke kleiner, der Druck der Solenoidkerne gegen

die untere Fläche der Scheibe C vermindert sich und

hört schlieſslich ganz auf. Jetzt hat der Bogen seine normale Länge. Beim Abbrennen

der Kohlen wächst allmählich der Widerstand des Lichtbogens, die Solenoidkerne

senken sich, die Schraube kann sich jetzt frei drehen und gestattet, daſs die obere

Kohle sich der unteren wieder nähert; da nun hierdurch der Widerstand kleiner wird,

so kommen die Solenoide wieder zur Wirkung, drücken neuerdings auf die Scheibe C, bringen die Schraube zum Stillstande und erhalten

den Lichtbogen in seiner Gröſse.

Dieses Spiel wiederholt sich so regelmäſsig und genau, daſs das Licht ein sehr

stetiges ist. Je mehr die Kohlen abbrennen, desto mehr geht natürlich die untere

Mutter A auf der Schraube S herab.

Gerade in entgegengesetzter Weise vollzieht sich die Regulirung bei einer anderen Anordnung der Cance'schen Lampe, welche sich ebenfalls für Parallelschaltung und für

Hintereinanderschaltung eignet. Hier zieht ein Elektromagnet beim Auftreten des

Stromes den unteren Kohlenhalter herab, so daſs der Lichtbogen entsteht. Die obere,

bewegliche Mutter auf der Schraube ist nicht vorhanden und die Schraube trägt an

ihrem oberen Ende befestigt eine Scheibe; die beiden Solenoide aus feinem Drahte

liegen in einer Nebenschlieſsung, ihre Kerne aber dienen als Stütze für eine Platte,

welche auf der oberen Seite der auf der Schraube befestigten Scheibe ruht. Der

Widerstand des Solenoidstromkreises ist beträchtlich gegen den normalen Widerstand

des Bogens und daher geht nur ein geringer Theil des Stromes durch den ersteren.

Solange nun die Platte auf der Scheibe lastet, kann sich die Schraube nicht drehen;

beim Abbrennen der Kohlen wird der Widerstand des Lichtbogens gröſser, es flieſst

mehr Strom durch die Solenoide, diese ziehen ihre Kerne nach oben, heben die Platte

von der Scheibe ab und mit der letzteren kann sich jetzt die Schraube drehen,

während die untere Mutter durch das Gewicht des oberen Kohlenhalters nach unten

geht, bis der Lichtbogen auf seine normale Gröſse zurückgebracht ist.

In dieser nicht im Eldorado verwendeten Lampe ist auch

noch dafür gesorgt, daſs ein Strom weg bleibt, falls die Lampe absichtlich oder

zufällig ausgelöscht werden sollte. Es sind nämlich in einer Nebenschlieſsung zwei

Rollen aus Neusilberdraht angebracht, deren Gesammtwiderstand etwa dem

Normalwiderstande des Bogens gleicht. Wird nun der letztere unterbrochen, ohne daſs

die Kohlen zur Berührung gebracht werden, so erhält der Elektromagnet keinen Strom

und bleibt unthätig, während die Rollen ein Kupferstück bewegen und einen Strom weg

herstellen. Wenn umgekehrt die Kohlen sich berühren, so ensteht der Lichtbogen in

der soeben angegebenen Weise.

Tafeln