| Titel: | Neuere Apparate zur Verarbeitung von Alkalien. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 175 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate zur Verarbeitung von

Alkalien.

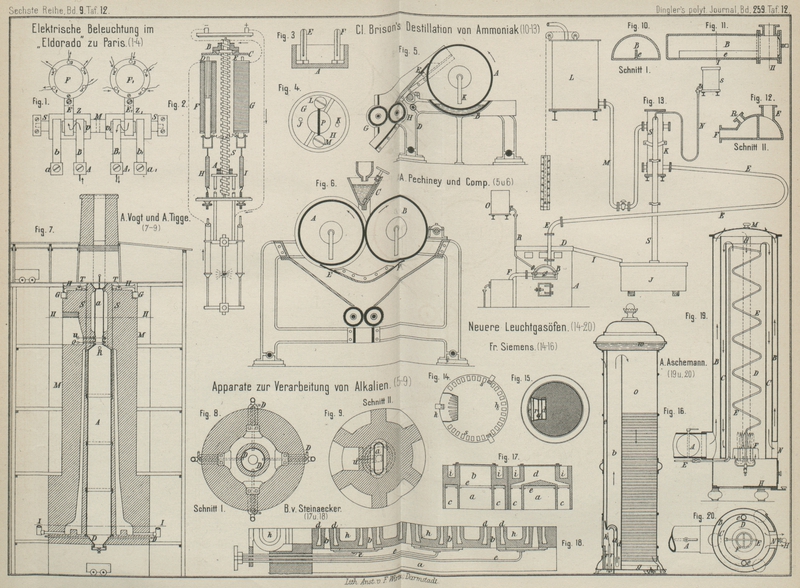

Patentklasse 75. Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Neuere Apparate zur Verarbeitung von Alkalien.

Zur Darstellung von Alkalisulfaten werden nach A. Vogt und A. Tigge in

Westenhusen (* D. R. P. Nr. 34028 vom 1. Oktober 1884) Chlorkalium und

schwefelsaures Calcium fein gepulvert mit Magnesia innig gemischt, feucht geknetet

und dann getrocknet. Die dadurch entstandene poröse Masse wird in kleine Stücke von

möglichst gleicher Korngröſse gebrochen und sodann in den unten beschriebenen

Sulfat-Hochöfen bei Hellrothglühhitze mit überhitztem Wasserdampfe behandelt;

hierdurch wird alles Chlor als Chlorwasserstoff ausgetrieben und es verbleibt in dem

Ofen ein Gemisch von Kaliumsulfat, Calcium- und Magnesiumoxyd; die dabei als

Nebenproduct abfallende Salzsäure wird entweder als solche verflüssigt, oder in

einem mit der Abhitze des Hochofens geheizten besonderen Apparate nach bekannten

Methoden in Chlor verwandelt. Läſst man mit dem Wasserdampfe gleichzeitig Sauerstoff

eintreten, so soll die Salzsäure sofort in Chlor und Wasser umgesetzt werden.

In gleicher Weise soll auch Chlornatrium in Sulfat umgesetzt werden können, sowie

statt der Magnesia auch Kalk und statt des schwefelsauren Calciums auch

Magnesiumsulfat verwendet werden.

Der Zersetzungsapparat besteht aus einem mit

Generatorgasen heizbaren, in Fig. 7 bis 9 Taf. 12

veranschaulichten Hochofen. Die groſse Retorte A ist

aus einzelnen über einander gesetzten Guſseisenröhren zusammengesetzt; das unterste

Rohrstück enthält einen dicht verschlieſsbaren Stutzen zum Entleeren der

sulfatisirten Masse, auſserdem die zur Einströmung der Gase dienenden Rohransätze

D und ruht auf dem Mauerwerke, während das oberste

Retortenstück einen groſsen verschlieſsbaren Stutzen zum Füllen der Retorte und

einen Rohransatz R zum Entweichen der Gase enthält. Die

oberen Retortenrohre sind jedes einzeln besonders durch Stangen S, Hebel H und

Gegengewicht G mittels der auf dem Mauer werke M ruhenden Stützen T so

aufgehängt, daſs nur ein kleiner Theil ihrer Last auf das folgende untere Rohrstück

drückt, so daſs der Druck auf den Retortenuntertheil nicht zu stark wird. Der mit

Schiebern u und o

versehene Vorwärmer a ist wie die Retorte A ummauert und wird von der abgehenden Flamme geheizt.

Wenn behufs Sulfatisirung die Alkalichloride statt mit Wasserdampf allein mit

Wasserdampf und Luft behandelt werden und daher in den Oefen Chlor entwickelt wird,

so ist die innere metallische Fläche der Oefen oder Retorten durch ein

Silicatschmelz zu schützen.

Nach A. R. Pechiney und Comp. in Salindres, Frankreich (* D. R. P. Nr. 34040 vom 10. April 1885) wird zum Formen

von Aetznatron in feste Platten ein innen mit Wasser gekühlter Hohlcylinder

A (Fig. 5 Taf. 12) in Lagern

des Gestelles D langsam gedreht. Der Cylinder taucht

einige Centimeter tief in das mit geschmolzenem Aetznatron gefüllte Blechgefäſs B. Bei der Drehung bedeckt sich der Cylinder mit einer

festen Schicht von Aetznatron, welche, wenn sie bei der Umdrehung des Cylinders den

Kratzer E erreicht, von diesem losgelöst wird und

zwischen die Riffelwalzen G, H fällt, um hier in kleine

Stücke zertheilt zu werden, worauf sofort deren Verpackung erfolgt. Das zum Abkühlen

des Cylinders A bestimmte Wasser tritt an einem Ende

durch einen Hahn ein und am anderen Ende durch das Rohr K aus. Die Dicke der Natronschicht hängt von der Drehung des Cylinders A und von der Temperatur ab, auf welcher derselbe durch

den Wasserstrom gehalten wird.

Nach einem zweiten Vorschlage verwendet man zwei in entgegengesetzter Richtung sich

drehende Cylinder A und B

(Fig. 6

Taf. 12). Der Cylinder A ist an seinen beiden Enden mit

einem Rande versehen, zwischen welchem sich der Cylinder B bewegt. Ueber beiden Cylindern befindet sich ein Trichter C, der mit geschmolzenem Aetznatron gefüllt gehalten

wird und an seinem unteren Ende mit einem engen Längsschlitze versehen ist, durch

welchen das Aetznatron auf die beiden Cylinder niederflieſst. Die sich auf beiden

Cylindern bildende Schicht wird von den Messern E und

F losgelöst und fällt alsdann behufs Zerkleinerung

zwischen die darunter liegenden Riffelwalzen.

Tafeln