| Titel: | Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof. Fr. Kick. |

| Autor: | Fr. Kick |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 197 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof. Fr. Kick.

(Patentklasse 50. Fortsetzung des Berichtes Bd.

250 S. 237 u. 477.)

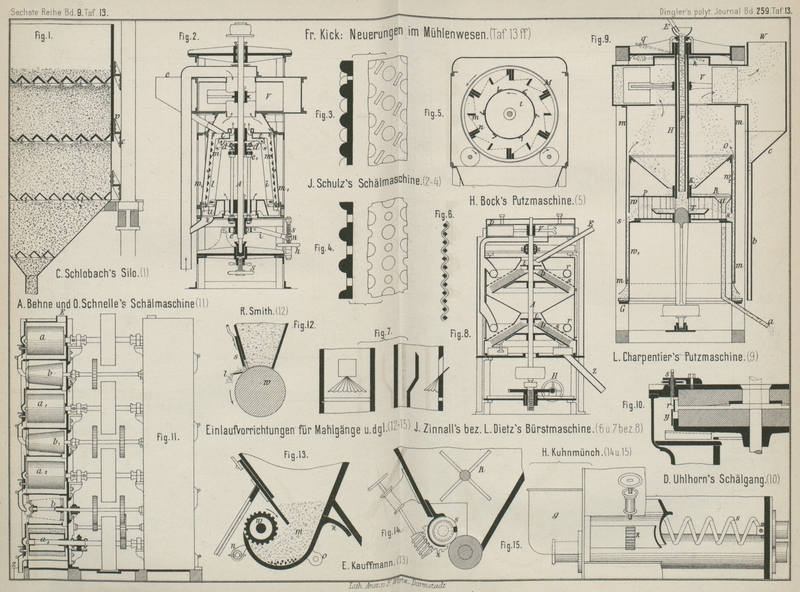

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 13.

Kick, über Neuerungen im Mühlenwesen.

In den zwei Jahren, welche seit dem letzten Berichte verflossen sind, wurden in jedem

Zweige der Müllerei kleine, theilweise wertvolle Neuerungen eingeführt, welche sich

zumeist auf die Verbesserung einzelner Mechanismen beziehen. Bezüglich des

Müllereibetriebes ist hervorzuheben, daſs dort, wo die Marktverhältnisse es noch

gestatten, auf wenige Mehlnummern hinzuarbeiten, sowie in der Roggenmüllerei, die

bedienungslose Müllerei – d.h. jene, bei welcher

die gesammte Bewegung des Getreides wie der Zwischenproducte bis zur Versackung von

Mehl und Kleie selbstthätig durch Elevatoren, Fallröhren und Getreide bezieh.

Mehlschrauben besorgt wird – immer mehr Boden gewinnt. Wo aber die Hochmüllerei mit

ihrem umständlichen Griesprozesse gepflegt wird, da trachtet man diesen auf Grund

der von Carl Haggenmacher gegebenen Anregung und nach

seinem Vorbilde zu vereinfachen.Siehe hierüber Friedr. Kick: Die neuesten

Fortschritte der Mehlfabrikation. Supplement zum Lehrbuch des

Mühlenbetriebes desselben Verfassers (Leipzig 1883. Arthur Felix) S. 62 und S. 76. In diesen Richtungen

waren erfolgreich thätig: A. Besser in Wien, A. Fischer in Pest, A.

Millot in Zürich, Nagel und Kaemp in Hamburg,

Gebrüder Seck in Bockenheim, H. Simon in Manchester u.a.

Der Dismembrator (vgl. 1883 250 * 477) hat sich zur Erlangung sehr reiner, mehlfreier Kleien auch in

der Hochmüllerei mit Erfolg eingeführt, während derselbe bei der Vermahlung guter

Dunste zwar weiſsere Mehle als der Stein (Mahlgang) lieferte, jedoch nicht mit jenem

gelblichen Stiche und jenem eigenthümlichen „Feuer,“ welches gewünscht wird

und gewöhnlich als ein Zeichen des Kleberreichthums gilt. Die Frage nach der Ursache

des auffälligen Farbenunterschiedes führte den Referenten zu einer Reihe von

Untersuchungen, welche am Schlusse dieses Berichtes in Kürze mitgetheilt werden;

hier sei nur das Ergebniſs vorweg angeführt, welches darin besteht, daſs das vom

Mahlgange stammende Mehl einen höheren Dextringehalt

aufweist, als das aus dem gleichen Dunste vom

Dismembrator ermahlene Mehl. Ein merklicher Unterschied im Klebergehalte, im

Verhalten des Klebers und in der Backfähigkeit ist nicht vorhanden. Der gelbliche

Stich, welcher kleberreichen Weizenmehlen zugeschrieben wird, hängt theilweise nur

indirekt mit dem Klebergehalte zusammen.

Bei den unterläufigen Mahlgängen, welche bekanntlich den

oberläufigen durch erhöhte Leistung deshalb bedeutend überlegen sind, weil die am

Untersteine liegenden feinen Mahlguttheilchen unmittelbar durch die Rotation des

Untersteines ausgeworfen werden, stellt sich leicht ein Heiſslaufen des Spurlagers

ein. Es ist dies natürlich; denn die Pressung des Spurzapfens ist gleich der Summe aus dem Gewichte von

Stein und Mühlspindel mehr den zwischen den Mahlflächen

auftretenden lothrechten Pressungen; während bei dem oberläufigen Gange der

Spurzapfendruck gleich dem Gewichte von Stein und Spindel weniger jenen lothrechten Pressungen ist. Der Spurzapfendruck muſs daher

beim Oberläufer um die doppelte auf das Mahlgut ausgeübte Pressung kleiner ausfallen

als beim Unterläufer. Aus diesem Grunde erfordern die Unterläufer eine besonders

sorgfältige Ausführung des Spurlagers mit bester Schmierung.

Die Mahlgangventilation nach Jaacks und Behrns in Lübek (1877 225 * 430) hat

sich in vielen Weizenmühlen sowie namentlich in den Roggenmühlen Deutschlands und

eines Theiles von Oesterreich fast allgemein eingeführt und arbeitet zur vollsten

Zufriedenheit. In den Pester Mühlen will man aber in Erinnerung an die

Feuergefährlichkeit anderer aufgelassener Ventilationssysteme noch immer nicht an

ihre Einführung gehen; doch hat man diesbezüglich Unrecht. Das erwähnte System,

welches gegenwärtig auch von vielen anderen Firmen gebaut wird, ist durchaus nicht

feuergefährlich. Bei Anwendung desselben auf die Dunste des harten ungarischen

Weizens dürfte sich in Folge des viel kühleren Ganges der gelüfteten Mahlgänge

wahrscheinlich auch ein Mehl von weniger gelblichem Stiche ergeben, ähnlich wie dies

oben vom Dismembrator bemerkt wurde.

Nach diesen Bemerkungen gehen wir zu den einzelnen Abschnitten über, in welche dieser

Bericht sich gliedert.

1) Aufbewahrung des Getreides.Vgl. J. und F.

Howard 1885 258 285. Unter

den hierher gehörigen Neuerungen verdient die Construction von Getreide-Silos von Carl Hein.

Schlobach in Rochlitz (* D. R. P. Nr. 28421 vom 27. November 1883)

Erwähnung. Es sind 0,6 bis 0m,8 hohe Holz- oder

Eisenkästen über einander angebracht, welche durch Säulen getragen werden. An den

Säulen sind Tragstücke c (Fig. 1 Taf. 13) angegossen

oder angeschraubt, an den Kastenwänden Vorsprünge v,

welche sich auf die Tragstücke stützen und so die Kasten tragen. Der Boden jedes

Kastens ist aus im Winkel gebogenen Blechen oder im Winkel gestellten Brettern, wie

dies. Fig. 1

zeigt, gebildet, wodurch über dem Getreide jedes Kastens Lufträume i entstehen, welche durch in den Seitenwänden

angebrachte Ausschnitte mit der Auſsenluft in Verbindung gebracht werden können.

Jeder Kasten trägt das in demselben befindliche Getreide und ist seinerseits wieder

von den Säulen getragen und über dem Getreide jedes Kastens befinden sich Lufträume,

welche zur Lüftung dienen und ein Dumpfigwerden verhüten. Die Druckvertheilung ist

eine günstige; doch ist die gleichmäſsige Füllung des obersten Kastens, von welchem

aus das Getreide in die darunter befindlichen abläuft, unbequem und erfordert

Menschenarbeit oder eine in der Patentschrift nicht enthaltene Vorrichtung.

Erwähnung verdient auch das Zellenrad zum Messen und

Abschlieſsen des Getreides bei Ausläufen von Silos von Gebrüder Burberg in Mettmann, Rheinprovinz (* D. R. P.

Nr. 30441 vom 8. April 1884). Unter dem kegelförmigen Auslaufe dreht sich langsam –

nach Angabe der Mühle, 1885 S. 623 mit ungefähr 15

Umdrehungen in der Minute – ein Zellenrad mit 5 Zellen. Jede Zelle läſst sich durch

einen Schieber, welcher der cylindrischen Umfangsfläche des Rades angepaſst ist,

verschlieſsen. Hat man nun unter den Silos einer Mühle solche Zellenräder

angebracht, so kann man leicht die einzelnen Weizensorten, welche die Silos füllen,

in einem bestimmten Verhältnisse mischen. Man wird zu diesem Zwecke, wenn zwei

Sorten im Verhältnisse 1 : 2 zu mischen sind, das Zellenrad des einen Silo mit 2

Zellen, jenes des zweiten mit 4 Zellen arbeiten lassen, bezieh. 3 Zellen und beim

anderen Rade 1 Zelle mittels der Schieber abgeschlossen haben.

2) Reinigen und Schälen des Getreides. Zu den

Getreidereinigungsmaschinen mit cannelirten

Arbeitstheilen ist die Schälmaschine von Jul. Schulz in Hamburg (* D. R. P. Nr. 30053 vom 6.

Juni 1884) zu zählen. Diese Maschine ist durch einen senkrechten Schnitt in Fig. 2 Taf. 13

dargestellt. Das zu putzende Getreide gelangt vom Einlaufe e auf den Streuteller t und wird hierauf

zwischen dem aus acht stellbaren Schlagleisten l

bestehenden Kegel und dem cannelirten Mantel m

bearbeitet, um schlieſslich durch die Arme a dem

Auslaufe z zugeführt zu werden und die Maschine zu

verlassen. Der Mantel m ist von einem äuſseren Gehäuse

m1 umgeben. Das

Flügelrad V bewirkt eine Luftbewegung im Sinne der

Pfeile, wodurch die abgestoſsenen Schalentheilchen zwischen m und m1

gelangen, nach aufwärts gehoben und durch das Flügelrad V in die Staubkammer geblasen werden. Der Mantel m besteht aus gebuckelten und zugleich

gelochten Blechen, wie solche in Fig. 3 und 4 Taf. 13 veranschaulicht

sind. Durch Vermittelung des Handrades h, der Schraube

s, der Mutter n und

des Hebels i werden die mit der Achse A sich drehenden Hülsen e

und e1 gehoben oder

gesenkt. Diese Bewegung überträgt sich auf die Hebel d

und bewirkt eine Verstellung der Schlagleisten l. Durch

diese Aenderung der Winkelstellung der Schlagleisten kann die Wirkung der Maschine

auf das Getreide etwas abgeändert werden, ebenso auch durch Hebung der Achse A und des auf ihr sitzenden Schlägerkegels mittels der

Stellvorrichtung bei S.

Eigenartig ist die Schälmaschine von F. W. Dreier in Hastedt bei Bremen (* D. R. P. Nr.

30373 vom 11. April 1884), welche aus einem Achteckigen niederen Kasten besteht,

dessen Boden und Decke mit geriffelten Platten belegt sind. Zwischen den geriffelten

Platten führen in entgegengesetzter Richtung zwei Gitter (Roste) wagerechte

Rückkehrbewegungen aus und bestehen die Gitter aus zahlreichen Eisenstäben von

quadratischem Querschnitte, welche auf die Diagonale (◆) gestellt sind. Der ganze

Kastenraum ist mit Getreide gefüllt, welches durch einen in der Mitte aufgesetzten

Einlauf in der ganzen Kastenbreite zugeführt wird. An den Längsseiten des Kastens

ist der Abschluſs durch volle Wände bewirkt, an den Schmalseiten sind die Wände

(Stirnwände) nur in so fern durchbrochen, als sie den Rahmenstäben des Reibgitters

den Durchgang gestatten und zugleich als Führungen für dieselben dienen. Der

geriffelte Boden läſst zwischen den Stirnwänden einen Spalt, dessen Breite durch

einen Schieber regelbar ist und durch welchen das geschälte Getreide in einen Ablauftrichter fällt. Indem sich so die

Reibgitter im Inneren der Getreidemasse hin- und herschieben, bewirken sie ein Reiben der Getreidekörner unter einander und an den

geriffelten Platten. Daſs die Wirkung ziemlich kräftig sein kann und daſs

sie sich durch Regelung des Ablaufes wesentlich beeinflussen läſst, unterliegt wohl

keinem Zweifel. Aber dem entgegen steht der ziemlich groſse Raumbedarf, die geringe

Leistung und der wesentliche Umstand, daſs die abgeriebenen Hülsenstückchen in die

Spalte eingerieben werden und sich aus dieser schwer entfernen lassen, auch wenn man

darauf Bürstmaschinen anwendet.

In der Wirkungsweise verwandt, aber für gröſsere Leistung ist die Schälmaschine von Ad.

Brzesky in Preſsburg (* D. R. P. Nr. 28477 vom 18. December 1883). Dieselbe

besteht aus einem wagerecht oder senkrecht angeordneten, feststehenden Siebcylinder,

der mit Getreide angefüllt wird und in welchem sich

eine mit zahlreichen Armen besetzte Achse dreht; letztere bewirkt, daſs die

Getreidekörner unter einander einer kräftigen Reibung unterliegen. Der gegen Dreier's Maschine gemachte Einwand, daſs die Spalte mit

Staub und Schalentheilchen angefüllt wird, gilt hier in etwas geringerem Maſse, weil

der Siebcylinder durch einen äuſseren Mantel umschlossen ist und aus dem so

gebildeten Zwischenräume die Luft durch einen Sauger entfernt wird; doch dürfte sich

jener Uebelstand dennoch deshalb fühlbar machen, weil die Luftbewegung durch das den

Siebcylinder füllende Getreide wesentlich gehemmt und

in ihrer Wirkung beeinträchtigt wird.

Auf gleichartiger Wirkungsweise beruht die Malzentkeimungsmaschine von F. G. Sommer in

Landshut (* D. R. P. Nr. 32341 vom 17. Januar 1885). In einem der Hauptsache nach

cylindrischen Gehäuse, welches nach unten in einen zur Staubkammer führenden Kanal

übergeht, befindet sich eine festliegende cylindrische Siebtrommel. Die Länge

derselben ist geringer als der Trommeldurchmesser. Oben

ist auf diese Siebtrommel ihrer ganzen Länge nach ein Aufsatz aus Blech angebracht,

welcher auch das äuſsere Gehäuse durchbricht, und soll dieser Aufsatz, an einer

Seitenwand mit einem stellbaren Schieber versehen, als Auslauf dienen. Im Inneren

der Siebtrommel bewegt sich rasch ein System von Flügeln, welche in Bezug auf die

Bewegungsrichtung gegen rückwärts gekrümmt sind und den doppelten Zweck erfüllen

sollen, sowohl das Malz an der Innenseite der Siebtrommel hinzutreiben, als auch

lüftend zu wirken.

Um das Abreiben der Körner an einander zu verstärken, ist die untere Hälfte der

Siebtrommel aus cannelirtem und gelochtem Bleche. Die Zuführung des Malzes erfolgt

an der Achse; dasselbe wird an der Innenwand der Siebtrommel herumgeführt, steigt

hierbei allmählich in dem am Scheitel angebrachten Auslaufe und tritt dort über den

stellbaren Schieber aus. Je nach Stellung des Schiebers läſst sich die Höhe der

Körnerschicht im Auslaufe und daher der Druck, unter welchem das Malz austritt,

ändern und hierdurch die Güte der Arbeit regeln.

Die Getreideputzmaschine (auch Malzputzmaschine) von Hilmar Bock in Apolda (* D. R. P. Nr. 32188 vom 19.

November 1884) besteht nach Fig. 5 Taf. 13 aus einer

wagerecht gelagerten, rasch kreisenden Trommel t von

cylindrischer Form, deren Umfläche mit Winkeleisen besetzt ist, welche als Schläger

wirken und vermöge ihrer von der Achsenrichtung abweichenden schraubenförmigen Form

auch die allmähliche Weiterförderung des Getreides vom Einlaufe zum Auslaufe

bewirken. Die Trommel ist von einem langsam in

derselben Richtung sich drehenden Mantel M umgeben,

welcher nicht cylindrisch ist, sondern die in Fig. 5 dargestellte

Querschnittsform besitzt. Die Flächen m n sind aus

Stahldrahtgewebe und die Stufen bei m bewirken ein

Heben des Getreides, welches beim Fallen der Wirkung der Flügel ausgesetzt wird. Ein

Theil der Kleie fällt bereits durch die Maschen des Mantels, der Rest wird beim

Auslaufe durch ein Flügelrad aus dem fallenden Getreide abgesaugt. Die Form des

Mantels ist eine günstige, sowohl deshalb, weil durch sie der Winkel, unter welchem

das Getreide gegen denselben geworfen wird, minder spitz ausfällt, als auch wegen

des günstig wirkenden hohen Hebens der niedergefallenen Körner.

Textabbildung Bd. 259, S. 201 Zu den Putzmaschinen, welche nur durch Reibung der Getreidekörner an

einander wirken und bei denen gefeuchtetes Getreide der

Bearbeitung unterworfen wird, gehört die Schälmaschine

mit Schnecken und Zwischenwänden von Georg Doré in St. Maurice, Seine, Frankreich (* D. R. P. Nr. 32345 vom 5. Februar 1885). Die Maschine

besteht aus einem Kasten rechteckigen Querschnittes, welcher durch eine wagerechte

und eine senkrechte Zwischenwand in vier gleich groſse Abtheilungen getheilt ist,

deren jede etwas höher als breit ist. Jede dieser Abtheilungen steht mit einer der

anderen nahe an einem Ende in Verbindung und in jeder liegt eine Schraube, welche

das Getreide bewegt, so zwar, daſs das Getreide gezwungen ist, aus der Abtheilung

a1 nachdem es

dieselbe durchwandert hat, nach a2 zu treten. Am Ende von a2 gelangt dasselbe nach a3, dann nach a4, wie dies das

nebenstehende Schema andeutet. Damit die Reibung der Körner unter einander recht

kräftig ausfalle, befindet sich in der Mitte jeder Abtheilung eine Zwischenwand,

deiche vom Boden bis nahe zur Decke ansteigt, oben also einen Spalt läſst. Die Schnecke oder

Getreideschraube ist an dieser Zwischenwand natürlich unterbrochen, nur die Spindel

reicht durch dieselbe. Ueber diese Zwischenwand muſs das Getreide herüber, es staut

sich, durch die Schraube geschoben, an derselben auf und gelangt endlich über die

Wand in die zweite Kammer der Abtheilung. Der Bewegung des Getreides entgegen wird

durch ein Druckgebläse ein Luftstrom getrieben; doch halten wir die angebliche

Wirkung: Mitnahme aller vom feuchten Getreide abgeriebener Hülsentheilchen, für sehr

fraglich. Doré scheint dieser Wirkung übrigens selbst

nicht vertraut zu haben; denn er läſst das Getreide, nachdem es obige Maschine

verlassen hat, in eine Bürstmaschine treten, nach welcher es sofort der Wirkung

eines zweiten Ventilators ausgesetzt wird.Besser als in der Patentbeschreibung ist die Doré'sche Anordnung in der Mühle,

1885 * S. 578 sowie im Génie civil, 1884/5 Bd.

6 * S. 353 beschrieben und es erscheinen dort statt einer Zwischenwand deren

zwei in jeder Abtheilung.

Bürstmaschinen. Unter den neuerlich vorliegenden

Constructionen verdient die Maschine von L. Dietz in

Buckower Schneidemühle, Kreis Lebus (* D. R. P. Nr. 28375 vom 12. Januar 1884) ihrer

praktischen Einrichtung wegen hervorgehoben zu werden. Fig. 8 Taf. 13 zeigt diese

Maschine im senkrechten Durchschnitte. Das durch E

zugeführte Getreide gelangt über den Streuteller t

zwischen die Bürsten b und das gelochte Blech s, hierauf in die untere Abtheilung, wo sich das Spiel

wiederholt, und endlich zum Auslaufrohre Z. Die

senkrechte Achse A kann durch das Hebezeug H gehoben und hierdurch können die Bürsten, auch wenn

sie abgenutzt sind, doch im richtigen Arbeitsabstande vom Bleche s erhalten werden. Für die Abführung des Staubes ist

dadurch Sorge getragen, daſs nahe an den durchlochten Blechen s die Saugrohre r liegen,

aus welchen das Flügelrad V die Luft ansaugt. Es muſs

daher in der ganzen Maschine eine von unten gegen die Saugrohre gerichtete

Luftbewegung stattfinden. Damit das Flügelrad V den Hub

der Achse nicht hindert, befindet sich über den Flügeln im Gehäuse desselben eine

verstellbare Platte p.

Die Getreideschälmaschine (Bürstmaschine) von J. Zinnall in Stolp i. Po. (* D. R. P. Nr. 27 715 vom

16, December 1884) hat gleichfalls senkrechte Anordnung; oben ist das Flügelrad,

darunter kreist in einem festen cylindrischen Mantel eine cylindrische Trommel, in

deren oberer Fläche sowohl, als im Mantel Bürsten eingesetzt sind, die dadurch

stellbar sind, daſs eine auf der Drehachse aufgeschobene Hülse, welche mittels Armen

auf die Bürsten einwirkt, durch Schrauben entsprechend gestellt wird. Die im

Getreide enthaltenen Spreu- und Kleietheilchen werden sowohl beim Einlaufe, als in

der Bürstentrommel und beim Auslaufe durch eine gut angelegte Lüftung entfernt und

wird zum Zwecke der Förderung derselben, der Getreidestrom sowohl beim Einlaufe, als

beim Auslaufe über einen cannelirten, kegelförmigen Schirm geleitet, welcher den Getreidestrom

fächerförmig erweitert. Die diesbezügliche Anordnung ist in Fig. 7 Taf. 13 angedeutet.

Zum Bespannen des Mantels kann ein Stahldrahtgewebe verwendet werden, wie Fig. 6 Taf. 13

in n. Gr. zeigt- doch können nach der Patentschrift einzelne Mantelsegmente auch mit

Stein oder Bürsten gefüllt sein. Bei einer Bürstmaschine im Mantel Steinfüllungen

anzuwenden, würde sich jedoch kaum empfehlen, weil die Bürstmaschine wesentlich

reinigend, nicht gleichzeitig schälend wirken soll.

Die in Deutschland unter dem Namen Economica durch Eugen Kreiſs in Hamburg eingeführte amerikanische Getreidereinigungsmaschine (Cockrell-Brush-Scourer) ist in ihrer Hauptanordnung der

bekannten, gleichfalls amerikanischen Eureka sehr

ähnlich; doch kreisen in einem aufrechten Siebcylinder sechs radial verstellbare Bürstenstäbe, welche so breit gehalten sind, daſs

zwischen denselben nur ein Raum von etwa ⅓ der Breite der Bürsten bleibt. Auf die

breiten Stäbe, welche auſsen der Krümmung des Cylinders angepaſst sind, ist Leder

gezogen, in welchem U-förmige Drähte eingestochen sind. Diese Bezüge haben daher

Aehnlichkeit mit jenen Kratzen, welche als Beschläge der sogen. Flügel walze

(Volant) bei Streichgarnkrempeln Anwendung finden. Ueber Länge und Dicke der

verwendeten Drähte fehlt weitere Angabe. Die nähere Beschreibung dieser Maschine

findet sich in der Mühle, 1885 * S. 804 und sei aus

derselben nur noch entnommen, daſs das zum Siebmantel verwendete Drahtgewebe durch

Walzen ebener gemacht ist und die Convexitäten der Drähte abgeflacht sind. Die

Bürstendrähte sollen so dicht stehen, daſs die Getreidekörner nicht zwischen sie

gelangen können.

Erwähnung verdient auch eine von Emil Fritsch in Leipzig

auf den Markt gebrachte Reinigungsmaschine, bei welcher

Drahtbürsten, mit nach abwärts gerichteten Drähten,

an der äuſseren Fläche eines feststehenden Hohlkegels angebracht sind. Diese Bürsten

arbeiten gegen einen rotirenden, kegelförmig ausgearbeiteten Stein, welcher mit der

senkrechten Spindel gehoben werden kann. Die Getreidezufuhr erfolgt durch den

Hohlkegel; das Getreide gelangt auf den rotirenden Stein und wird, indem es auswärts

zu eilen sucht, zwischen Bürste und Stein gerieben. Der hierbei entstehende

Schälstaub wird durch einen Ventilator o. dgl. entfernt. Eine Abbildung dieser

Maschine ist in der Mühle, 1885 S. 707 gegeben.

Zu den ähnlich den Tarars oder Aspiratoren wirkenden Putz-Maschinen gehört

die von L. J. Charpentier in Paris (* D. R. P. Nr.

31523 vom 19. September 1884) angegebene Maschine, welche in Fig. 9 Taf. 13

veranschaulicht ist. Das Getreide gelangt durch den Einlauf E in das Rohr r, welches sich im Inneren der

angetriebenen Hohlachse H befindet; es fällt aus r auf den mit H sich

drehenden Teller T, welcher es gegen die mit

Winkeleisen besetzte Wand w schleudert, an welcher es

niederfallend durch den ringsum angebrachten Spalt s in

den Raum zwischen dem

Mantel m und der Wand w1 gelangt. Durch diesen engen Raum strömt die vom

Flügelrad V angesaugte Luft aufwärts und reiſst das

Getreide sowie alle leichteren Theilchen mit, zunächst in den Raum O. Hier nimmt in Folge des groſsen Querschnittes dieses

Raumes die Luftgeschwindigkeit ab und die guten Getreidekörner fallen nach K, von hier auf die Platte P, von welcher sie durch den mit der Achse H

kreisenden Räumer R zum Ablaufrohre a gelangen. Die schwereren Stückchen, Steine u. dgl.,

überwinden den Luftwiderstand im Zwischenräume mw1 und fallen in das ringförmige Gefäſs G; die leichtesten Theilchen, Spreu und Staub, werden

gegen W, zur Windkammer, abgeführt; leichte Körner u.

dgl. gelangen nach c und kommen durch das Rohr b, in welchem eine Klappe eingesetzt ist, zur

Ableitung. Zur guten Wirkung der Maschine gehört eine kräftige Wirkung des

Flügelgebläses V, welche durch mit Gewichten q belastete Klappen k

geregelt werden kann.

Gegen diese Maschine läſst sich einwenden, daſs ihre Construction mit Rücksicht auf

den erreichten Erfolg umständlich ist. Bei sehr kräftigem Ventilator kann die

Trennung der Steine wohl gut gelangen; aber in diesem Falle muſs die Hohlachse H und daher auch der Räumer R eine hohe Umlaufszahl besitzen, der Räumer R wird das auf P gesammelte Getreide gegen

den Mantel w2

schleudern, es werden sich neuerlich Splitterchen der Hüllen ablösen und diese

werden nicht mehr abgeführt, sondern gelangen mit dem Getreide nach dem Ablaufe a.

Das eigentliche Schälen des Weizens und Roggens, d.h.

jenes Entfernen der Frucht- und Samenhaut (ausgenommen aus der Spalte), wodurch

diese Getreidearten ein beinahe dem geschälten Reise ähnliches Aussehen erlangen,

sucht V. Till in Brück a. d. Mur in Steiermark auf

trockenem Wege zu erreichen und sind dem Verfasser Proben geschälten Weizens und

Roggens in neuester Zeit zugekommen, welche von überraschender Schönheit waren. Es

unterliegt keinem Zweifel, daſs die Schrotmehle aus solch geschälter Frucht weit

schöner als aus ungeschälter sein müssen; aber ebenso wenig zweifelhaft ist es, daſs

auch solche Frucht nicht flach zu wirklich weiſsen Mehlen vermählen werden kann,

weil die Hautschichten in der Spalte hierbei mit verrieben würden. Derart

behandelte, dem Anscheine nach weiſse Frucht, würde rasch niedergemahlen etwa Mehl 6

oder 7 der Pester Numerirung geben. Man müſste daher auch solche Frucht mehrmals

schroten und den Grieſsprozeſs mit ihr durchführen. Es

bleibt fraglich, ob der unausbleiblich groſse Schälabgang (etwa 25 bis 30 Proc.)

nicht mehr in die Wage fällt, als der Gewinn an den schöneren Schrotmehlen beträgt.

Wenn Till's Maschine dauerhaft und genügend

leistungsfähig wäre, dann würde erst zu entscheiden sein, ob die besseren

Schrotmehle, vielleicht auch die Verkürzung des Griesprozesses, den Schälabgang

aufwiegen. Die Maschine arbeitete früher mit Schmirgelscheiben, welche durch Belegung eiserner

Scheiben mit Schmirgel hergestellt wurdenVgl. S. 17 des Supplements zu Kick's Lehrbuch

des Mühlenbetriebes.; jetzt soll ein dauerhafteres Mittel in

Anwendung stehen. Als Leistung gibt Till 4000 bis

4200k in 24 Stunden, bei einem Kraftverbrauche

von 5 Pferdestärken an. Die Abnutzung der Arbeitscheiben soll bei obiger Leistung

einem Aufwände von 30 bis 40 Kreuzer täglich entsprechen. Till behauptet, daſs die Ausbeute an Mehl auf 80 Proc. und darüber zu

bringen sei; dies muſs aber auf einem argen

Rechnungsfehler beruhen: denn eingesendete Proben geschälten Weizens und

Rohweizens ergaben, je 1000 Körner gewogen, einen Schälverlust von 30 Proc. und bei

Roggen wurde zwar bei einer ersten Probe der Schälabgang nur zu 12 Proc. angegeben;

darin waren aber verschiedene Verluste nicht einbezogen

und bei einer späteren Sendung wurde der Schälabfall von Till selbst zu 25 Proc. angegeben. So viel ist aus den vorliegenden Proben

ersichtlich, daſs seine Maschine derart zart arbeitet, daſs selbst ausgefressene

Körner von der Frucht- und Samenhaut und theilweise sogar der Kleberzellschicht an

den zugänglichen Stellen befreit werden und doch ganz bleiben. Aber vorzügliches

Schälen ist nichts wesentlich Neues, denn Melchior

Nolden s. Z. in Frankfurt a. M. und Moritz

Martin in Bitterfeld haben ganz ähnliche Erfolge erzielt. Ohne groſsen

Schälabfall sind dieselben aber unerreichbar und dieser stellt den Nutzen sehr in

Frage.

Spitzgänge für Weizen und Schälgänge für andere Getreide

fruchte, als Reis., Hirse u.s.w. Der Spitzgang mit

saugendem Schlägermantel von Joh. Kubon in

Dresden (* D. R. P. Nr. 33372 vom 17. December 1884) besteht bei aufrechter

Anordnung der ganzen Maschine aus einem unter-läufigen,

oben an der Maschine angeordnetem Spitzgange, bezüglich welchen zu bemerken

ist, daſs der Unterstein (Läufer) fest mit der

senkrechten, rotirenden Achse verbunden ist. Der Oberstein kann senkrecht verstellt

werden. Mit dem Untersteine und durch Arme auch mit der Achse ist ein durchlochter

Blechcylinder (Mantel) verbunden, welcher sich mit dreht und durch an seiner

Auſsenfläche angebrachte Buckel (Schläger) auf das Getreide einwirkt. Dieser

Blechcylinder ist von einem eigentlichen Mantel umgeben, in welchen Steinsegmente

eingesetzt sind. Unter dem umlaufenden Blechcylinder ist ein Flügelrad derart

angebracht, daſs dasselbe die Luft sowohl aus diesem Cylinder ansaugt, als auch aus

jenem Rohre, durch welches das Schälgut abläuft. Durch diese Anordnung soll das

Abziehen des Schälstaubes durch die Schlitze des Blechcylinders erfolgen, während

der Rest der Schälkleie beim Auslaufe durch einen gleichfalls zum Flügelrade

führenden Zweigluftstrom entfernt wird.

Der Schälgang von Diedrich

Uhlhorn jr. in Grevenbroich (* D. R. P. Nr. 27984 vom 5. Januar 1884)

zeichnet sich durch mehrere Eigenthümlichkeiten aus, welche denselben als

beachtenswerth für das Schälen, besonders jener Getreidearten erscheinen lassen, bei

welchen wie bei Reis, Hirse u. dgl. von einem

wirklichen Schälen der mangelnden Spalte wegen gesprochen werden kann. Die Anordnung

der Maschine ist im Wesentlichen die des unterläufigen Mahlganges Uhlhorns (vgl. 1883 250 *

245). Der obere Stein (oder die Scheibe) ist fest mit dem massivem Gehäuse

verbunden, hat ein weites Auge und ausgiebigen Schluck. Mit dem Steine sind

spiralförmige Schienen verbunden, welche nahe dem Mittelpunkte des Obersteines

beginnend bis in den Schluck reichen und das Einziehen des am Untersteine liegenden

Schälgutes befördern. Das Schälgut erleidet bei seinem Durchgange zwischen den

Mahlflächen eine Pressung, welche sich ändern läſst; ebenso ist der Abstand der

Mahlflächen einstellbar. Zu ersterem Zwecke ist das Spurlager der Spindel auf

Kautschuk- oder Schalen federn aufgesetzt, welche von unten gespannt (gehoben)

werden können, wozu eine der gewöhnlichen Steinstellung verwandte Anordnung

(Schnecke, Schraubenrad, Hohl- und Vollschraube) vorhanden ist. Der Abstand der

Mahlflächen wird dadurch geregelt, daſs die Spindel auch oben in einer Pfanne läuft,

welche mittels einer Stellschraube in ihrer Höhenlage bestimmt wird. Von dieser Lage

ist der Abstand der Mahlflächen abhängig. Diese genaue Einstellung hat nur den

Uebelstand, daſs zwei Spurlager erforderlich sind; übrigens ist die Pressung auf das

obere Lager um das Gewicht des Untersteines sammt Spindel mehr der Pressung des

Schälgutes geringer als jene auf die untere Pfanne.

Uhlhorn hat, wie aus Fig. 10 Taf. 13 zu

entnehmen ist, mit dem Läufer oder rotirenden Untersteine einen Ring (ringförmige

Zarge) y verbunden und läſst in den ringförmigen Raum

zwischen Stein und Ring von oben einen zweiten Ring r

treten, welcher durch sechs im Sechseck stehende Schrauben s mittels gleichzeitig bewegter Kettenräder gleichmäſsig senkrecht auf-

oder abwärts verstellt werden kann. Das Schälgut muſs um r und y herum austreten; diese beiden Ringe

hemmen daher den Austritt des Schälgutes je nach der Stellung von r mehr oder minder und dadurch kann man die Einwirkung

regeln. Statt der Steine können auch Holzklötze in den Steinschalen befestigt werden

und zwar mit ihren Hirnholzflächen gegen einander gekehrt.

Die Erbsenschälmaschine von C.

Hedrich in Glauchau (* D. R. P. Nr. 28378 vom 2. Februar 1884) besteht aus

einem Holzkegel, welcher in einem Kegelmantel kreist. Die Zufuhr der Erbsen findet

unten statt und treibt der untere Theil des Holzkegels, welcher mit

schraubenförmigen Vertiefungen versehen ist, die Erbsen allmählich in dem Raume

zwischen Kegel und Mantel hinauf. Der obere Theil des Kegels, sowie die Innenfläche

des Mantels ist mit Fruchtschälgewebe, dessen Beschaffenheit nicht näher bezeichnet

ist, überzogen. Die durch das Gewebe geschälten Erbsen treten oben aus, gelangen

über den Rand des Mantels in eine schräge Rinne und weiter in den Auslauf.

Vorzüglich zum Schälen von Reis soll die Maschine von

Jam. Hen. Channig Martin in The Drive Walthamstow, England (* D. R. P. Nr. 24090 vom 19. Januar 1883) dienen. In einem cylindrischen

Raume mit trichterförmigem Boden bewegt sich eine ähnlich geformte, mit Reibblech überzogene Trommel. Der Raum zwischen Trommel

und Mantel ist ganz mit Reis ausgefüllt. Entgegen der Trommel dreht sich langsam der

cylindrische Theil des Mantels, mit welchen Rührleisten verbunden sind, die hart an

dem festen, trichterförmigen Boden hinstreichen. Der Zulauf des Schälgutes erfolgt

stetig, der Ablauf zeitweise und derart regelbar, daſs die Zeit der Einwirkung dem

Bedarfe angepaſst werden kann. Dies wird dadurch erreicht, daſs der Halbmesser der

Kurbel, welche den Auslaſsschieber bethätigt, verstellt werden kann, wonach sich

auch die Weite der Eröffnung ändert.

Im Anschlusse an diese Maschine sei der Sortirmaschine für

Reis von C. H. Beth in Wandsbeck (* D. R. P.

Nr. 30960 vom 16. August 1884) Erwähnung gethan; sie bezweckt die Trennung der

geschälten Reiskörner von den noch ungeschälten, der sogen. Paddy. Diese Maschine besteht aus einem oben offenen, cylindrischen,

niederen Gefäſse mit schrägem Boden. An der tiefsten Stelle dieses Bodens sind die

stellbaren Auslaſsöffnungen für die specifisch schwereren geschälten Reiskörner;

entgegengesetzt diesem Auslaufe befindet sich an der Wand des Gefäſses oben ein

Ausschnitt, welcher in ein Fallrohr übergeht, für den Abzug der leichteren

ungeschälten Körner. Das Gefäſs ist während der Arbeit bis zu diesem Ausschnitte mit

Reis gefüllt. Es ist auf drei Stangen aufgehängt und befindet sich unter dem

Gefäſse, centrisch zu demselben, eine rotirende Achse, welche eine Kurbel trägt. Der

Zapfen dieser Kurbel reicht in eine am Gefäſsboden befindliche Pfanne und nöthigt

dieselbe, der Bewegung des Kurbelzapfens zu folgen. Hierdurch erlangt das Gefäſs

eine schwingende, kreisende wagerechte Bewegung, Welche sich in Folge der Aufhängung

auch in eine senkrechte Bewegung des Gefäſses umsetzt. Durch diese zusammengesetzte

Bewegung vollzieht sich die Scheidung der Körner nach dem specifischen Gewichte. Der

Zulauf des Getreides findet fortlaufend durch ein Rumpfzeug nahe der Gefäſsmitte

statt. Dieses Prinzip könnte auch als Steinauslesemaschine verwerthet werden.

Die Schälmaschine von A.

Behne und O. Schnelle in Harburg (* D. R. P.

Nr. 28679 vom 13. September 1884) ist durch eine eigenthümliche Anordnung, welche

Fig. 11

Taf. 13 erkennen läſst, ausgezeichnet und sie soll zum Schälen von Getreide,

Hülsenfrüchten, öligen Samen, namentlich der Baumwollsaat, Erdnüssen u. dgl. dienen. Gegenstand des Patentes bildet die

Anordnung von Paaren aus je einem Schälcylinder und einem Siebcylinder, welche

behufs bequemer Speisung frei auf einer Lagerseite liegen, wobei der Antrieb

sämmtlicher Schälcylinder durch einen einzigen Riemen erfolgt. In Fig. 11 sind die

Schälcylinder mit a, die Siebcylinder mit b bezeichnet. Die Schälcylinder dürften aus Stein oder Porzellan bestehen

(hierüber spricht die Patentbeschreibung nicht) und sind in guſseiserne cylindrische

Gehäuse eingeschlossen. Die aus Drahtsieb oder gelochtem Blech bestehenden

Siebcylinder liegen zwischen jenen Gehäusen frei in dem das Ganze umschlieſsenden

Holzkasten. Das oben einfallende, zu schälende Material durchläuft der Reihe nach

a, b, a1, b1 u.s.w. E ist der Einlauf, Z der

Auslauf.

Für die Enthülsung von Buchweizen wird a3 durch eine

Bürstenwalze ersetzt und auch der Mantel hierzu innen mit Bürsten besetzt; für Hirse werden die Schälwalzen abwechselnd durch

Stiftenwalzen ersetzt, welche gegen einen cannelirten oder gleichfalls mit Stiften

besetzten Mantel arbeiten. Beim Schälen von Hülsenfrüchten werden die Siebcylinder ausgeschaltet. Bei der Verarbeitung

von Baumwollsamen zum Zwecke der Abtrennung der noch

daran befindlichen Härchen gehen die Samen durch alle Theile der Maschine; dabei

tritt aber nur der kleinere Theil der abgelösten Härchen durch die Siebe, während

der gröſsere Theil, in dichteren Flocken zusammengeballt, gemeinschaftlich mit den

Kernen die Maschine verläſst und durch eine Windfege abgesondert wird.

Zum Schälen von Hirse verwendet Ant. Besser in Wien auſser der bereits in D. p.

J. 1883 250 243 besprochenen Maschine einen Walzenstuhl (* D. R. P. Nr. 27 943 vom 11. November

1883), dessen eine Walze aus einem mäſsig rauhen, harten Materiale – Metall,

Porzellan, Schmirgel o. dgl. – besteht, während die zweite Walze aus einem

elastischen Stoffe hergestellt oder damit überzogen ist, als welches Kautschuk,

Leder, Papier u. dgl. benannt erscheint. Zur Nacharbeit (Poliren) werden zwei

elastische Walzen verwendet. Die Walzen arbeiten mit sogen.

Differentialgeschwindigkeit und zwar bewegt sich die harte Walze ungefähr 4mal so

schnell als die elastische. Ueber diese Maschine äuſsert sich übrigens Hr. Rappaport in der Mühle,

1884 S. 815 dahin, daſs er derselben Idee schon früher nachging, daſs durch die

Firma Ganz und Comp. in ihrer Filiale zu Ratibor

mehrfache Versuche angestellt wurden, welche anfänglich glänzende Ergebnisse

brachten, aber bald den Beweis lieferten, daſs weder Kautschuk, noch Leder auf die

Dauer den Einflüssen der mit dieser Arbeit verbundenen Einwirkungen widerstanden.

Nach eingeholter Erkundigung steht d. Z. nur eine

solche Maschine in Verwendung und soll sich bis jetzt bewähren.

Bei der Erbsenpolirmaschine von C. Hedrich in Glauchau (* D. R. P. Nr. 28377 vom 2. Februar 1884) fallen

durch die centrische Höhlung eines von oben festgehaltenen, schwach kegelförmigen

Kernes (Holzkegel) die zu polirenden Erbsen in die Maschine ein. Die Erbsen gelangen

durch das Auge des festen Holzkegels auf eine sich drehende Scheibe, welche in einen

den Holzkegel umhüllenden Blechmantel übergeht, der an seiner Innenseite, also auf

der dem Holzkegel zugekehrten Seite, mit Leder überzogen ist, unter welchem sich noch eine

weiche Unterlage befindet. Einen gleichen Ueberzug besitzt der Holzkegel. Der

rotirende Mantel veranlaſst die Erbsen zwischen sich und dem Holzkegel aufzusteigen,

bis sie über den Mantelrand ausgeworfen werden und zum Ablaufe gelangen. Durch die

Reibung am Leder und unter sich erhalten die Erbsen Glanz.

Eine der ganzen Anlage nach zu den Graupenmühlen mit

schnell rotirendem Stein und langsam kreisender Bütte zu zählende Schälmaschine ist von Wiesche

und Scharffe in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 33181 vom 5. Februar 1885)

vorgeschlagen. Die Speisung erfolgt dadurch, daſs an der Bütte angebrachte Becher

das Schälgut aus einer halbkreisförmigen Rinne entnehmen und durch selbstthätig am

Becherboden sich öffnende Klappen in den Innenraum der Bütte (Raum zwischen Mantel

und Stein) gelangen lassen. Die Entleerung des Schälgutes erfolgt gleichfalls

fortlaufend aus 6 Kammern, welche an der Auslaufseite in der Bütte sich finden;

diese Kammern stehen durch Oeffnungen, welche nahe an der Achse, etwa im Abstande

von ⅓ des Halbmessers, liegen, mit dem Schälraume in Verbindung und entleeren die

geschälte Frucht durch ein die Achse einhüllendes Auslaufrohr. Dieses

Schälmaschinensystem kann zwar recht gut schälen, d.h. Frucht- und Samenhaut

entfernen – natürlich abgesehen von der Spalte –, die Lieferung ist aber zu gering

und dürfte hier wohl das von Till's Verfahren oben

Gesagte gleichfalls Geltung haben.

Schlieſslich sei noch der Graupenmühle von C. Hedrich in Glauchau (* D. R. P. Nr. 28919 vom 30.

Oktober 1883) gedacht, welche sich von dem Martin'schen

Graupengange (vgl. 1877 225 * 547) durch andere Construction des Speise- und Auslaſsmechanismus

unterscheidet, deren Beschreibung aber wohl zu weit führen würde, da durch sie

ohnedies nur dasselbe erreicht wird, wie durch die bekannte Martin'sche Anordnung.

3) Neuerungen an den Einlaufvorrichtungen für Mahlgänge,

Walzenstühle, Sichtmaschinen u. dgl. Die hierher gehörigen PatenteVgl. * D. R. P. Nr. 28948 (W. Fischer), 29151

(F. Kraus), 29186 (Th. Mumford) 29184 (L. Mühlau), 30094

(J. Kuhnmünch), 31194 (W. Hartmann), 32333 (R.

Smith), 33785 (W. Henneberg). 33184

(E. W. Kaufmann). bezwecken

entweder die Regelung der Zuführung in dem Sinne, daſs bei wachsender Materialzufuhr

und demgemäſs gröſserer Füllung des Aufschüttetrichters (Rumpfes) auch eine

reichlichere Speisung der Arbeitsmaschine platzgreife, oder sie suchen ein

Steckenbleiben des Mahlgutes im Zuführungszeuge, wie dies bei feuchtem Mahlgut

zuweilen vorkommt, zu hindern, °der sie bezwecken im Mahlgute vorhandene gröſsere

oder schwerere Verunreinigungen zu entfernen und endlich sollen sie die Zuführung

der Menge und der Vertheilung nach besonders gleichförmig machen. Mit Rücksicht auf

bereits Bewährtes ist es überflüssig, alle diese theilweise recht untergeordneten

Neuerungen zu besprechen und wird es vollständig genügen, wenn der nachstehenden

Vorschläge nähere Erwähnung geschieht.

Ferd. Kraus in Neuſs a. Rh. (* D. R. P. Nr. 29151 vom 4.

December 1883) nahm sich ein Patent auf einen Fülltrichter

mit auf- und abbewegten Inneren Seitenwänden. Der Zweck dieser Anordnung

ist die Verhütung der Verstopfung im Speiseapparate. An einer oder mehreren Seiten

des Einfülltrichters sind zu diesem Zwecke an der inneren Fläche desselben

bewegliche Schieber angebracht, welche gleichsam innere Wände der Gosse bilden, die

sich an der Auſsenwand auf- und abschieben lassen. Die Bewegung derselben, von der

Speisewalze oder einem anderen Maschinentheile abgeleitet, bedingt zunächst die

schwingende Bewegung eines Armes, hierdurch einer in der Gosse liegenden Spindel,

von welcher Arme auf die Schieber einwirken, so daſs der eine sich hebt, wenn der

andere niedergeht und umgekehrt. Dadurch erlangt das Getreide eine Bewegung, welche

ein Versetzen desselben hindert.

Richard Smith in Stoke on Trent, England (* D. R. P. Nr.

32333 vom 9. December 1884) sucht das Versetzen der Speisevorrichtung dadurch zu

verhindern, daſs er den Schieber s (Fig. 12 Taf. 13) ziemlich

weit öffnet, hingegen, an die Speise walze w streifend,

ein Lineal l vor der Ausfluſsöffnung anbringt, über

dessen obere Fläche sich der Getreidestrom hinschieben muſs. Dieses Lineal kann um

eine Achse gedreht werden, welche mit der Berührungslinie des Lineals mit der

Speisewalze zusammenfällt dadurch läſst sich die bremsende Wirkung dieses Lineals

auf den Zufluſs beliebig regeln; doch dürfte die Möglichkeit einer Versetzung gerade

dadurch eher erhöht, als vermindert sein.

Hübsch ist die Anordnung der Speisevorrichtung von Ernst

Wilh. Kauffmann in Straſsburg i. E. (* D. R. P. Nr. 33184 vom 20. Februar

1885), welche viel Aehnlichkeit mit jener Einrichtung besitzt, die Friedr. Wegmann an einem seiner Walzenstühle angebracht

hat. Durch die in Fig. 13 Taf. 13 dargestellte Anordnung findet einerseits eine sehr

gleichmäſsige Speisung, entsprechend der Umdrehungszahl und der Zellengröſse der

Speisewalze w statt; andererseits werden sich schwere

Beimengungen, Steine u. dgl. in dem tiefen Theile des um o drehbaren Behälters (Mulde) m ansammeln. Um

den Behälter m zu entleeren, dreht man die Nase n vorwärts, wodurch derselbe um o frei drehbar wird. Bei der Drehung verschlieſst die Zarge z die Gosse gegen unten, indem sie sich an den Schieber

legt.

Bei der Speisevorrichtung von Jos. Kuhnmünch in Rötungen

a. T. (* D. R. P. Nr. 30094 vom 19. Juni 1884) bewirkt die langsame Umdrehung des

schraubenförmig gebogenen Eisenstäbchens oder Schnecke s (Fig.

14 und 15 Taf. 13) in Verbindung mit der Wirkung des Rührers R, daſs ein Versetzen nicht erfolgen kann. Der

rinnenförmig gebogene, auſsen mit einem Zahnbogen versehene Schieber z bestimmt die Weite des Auslaufes; falls im Mahlgute

gröſsere Körper enthalten sind, welche nicht durch den Auslauf austreten können, so werden sie

durch die erwähnte Schnecke s am Schieber hingeschoben,

bis dieselben in das Sammelgefäſs g gelangen, aus

welchem sie zeitweise entfernt werden.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln