| Titel: | Ueber Neuerungen an Fallhämmern. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 213 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Fallhämmern.

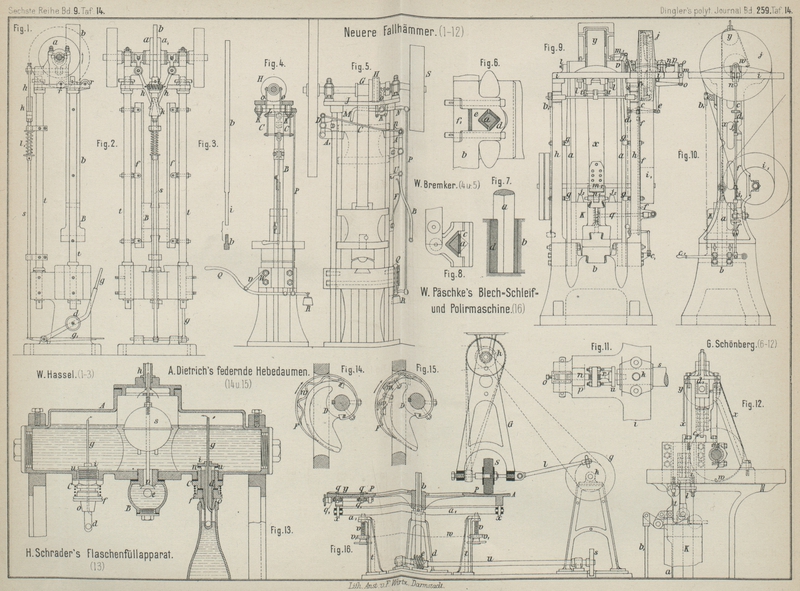

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Ueber Neuerungen an Fallhämmern.

Fallhämmer, bei denen am Hammerbär eine prismatische Stange befestigt ist, um durch

diese mittels zweier im entgegengesetzten Sinne umlaufender Reibungsrollen den Bär

empor zu heben und beim Auseinanderrücken der Rollen nach Belieben fallen zu lassenVgl. Kechnie 1860 155

* 16. Massey 1882 245 * 493. Dreyse 1883 247 * 15, Remington

1884 253 * 16., können mit einer auf

die Dauer sicher arbeitenden Steuerung nicht versehen werden, so daſs sie nur für

gröbere Schmiedearbeiten und zum Prägen zu verwenden sind. Da die Reibungsrollen die

Hammerbärstange in der Breite derselben nur in Linien angreifen, nützt sich die

Stange sehr ungleich ab, so daſs man schon nach kurzem Gebrauche des Hammers ein so

sicheres Arbeiten in Bezug auf die Schlag Wirkung, wie mit einem Dampfhammer, nicht

mehr auszuführen im Stande ist.

Diesem Uebelstande ist bei dem Fallhammer von Max Hasse und

Comp. in Berlin (vgl. 1879 234 * 364)

abgeholfen, indem, wie bereits von F. H. Richards im

Nordamerikanischen Patente Nr. 177960 vom 30. Mai 1876 angegeben ist, die

Hammerbärstange nach oben zu dicker, d.h. keilförmig ausgeführt wurde, wodurch der

Hammer zwischen den Reibungsrollen in beliebiger Höhe stets sehr leicht aufgefangen

werden kann. Die Stange wird jedoch auch hierbei noch mit der Zeit eine

ungleichmäſsige Abnutzung erfahren.

Um diesen letzteren Uebelstand bedeutend herabzuziehen und dabei einen sicher zu

steuernden Fallhammer der genannten Art zu erhalten, verwendet W. Hassel in Hagen i. W. (* D. R. P. Nr. 31223 vom 12.

August 1884) bei seinem Reibungsfallhammer zwei in

demselben Sinne umlaufende Planscheiben, zwischen welchen die Hammerstange gefaſst

wird. Die Einrichtung dieses Hammers sammt seiner Steuerung ist in Fig. 1 bis 3 Taf. 14 veranschaulicht.

Die Holzstange 6, welche an ihrem unteren Ende den schmiedeisernen Bär B trägt, läuft zwischen den beiden Planscheiben a und a1; letztere sind entweder auf zwei an einander

stoſsende, in ihrer Längsrichtung verschiebbare Wellen fest aufgekeilt, oder auf

einer fest gelagerten Welle mittels Keil und Nuth verschiebbar angeordnet. In beiden

Fällen werden die Scheiben a und a1 durch Riemen in der

gleichen Richtung umgedreht und können durch eine Steuerung gegen einander, d. i.

zum Heben des Hammers, oder von einander, d. i. zum Loslassen der Stange bezieh. zum

Fallen des Hammers beliebig verschoben werden. Diese Steuerung besteht aus den

langen Hebeln h, welche mittels ihrer gabelförmigen

Enden die Naben der Scheiben a und a1 umfassen. Zwischen

die beiden anderen Hebelenden tritt der Keil k, welcher

auf der Steuerstange s verstellbar angeordnet ist. Die

Steuerstange s stützt sich auf den Hand- oder Fuſshebel

g bezieh g1, so daſs durch diese der Keil k zwischen die Hebel h

gedrückt und dadurch die Scheiben a und a1 an die Stange b zum Hochheben des Hammers beliebig angepreſst werden

können. Die selbstthätige Ausrückung beim Hochheben des Bars erfolgt beim Freiwerden

des Hebels g oder g1 durch die Wirkung der die Hebel h verbindenden Spiralfeder l und einer zweiten Spiralfeder l1 auf der Stange s. Auf

dem Handhebel g ist ein verstellbares Gegengewicht d angebracht, welches so eingestellt wird, daſs der

Keil k stets nach oben zu gedrückt und der Bär beim

Freilassen des Handhebels durch Erfassen der Stange h

gehoben wird. Damit der Bär hierbei nicht über eine gewisse höchste Stellung steigen

kann, ist die Holzstange b am unteren Ende bei i (Fig. 3) unterschnitten. In

der höchsten Stellung wird der Bär durch die Scheiben a

und a1, welche

schlieſslich nur noch eine kleine Seitenfläche der Stange b berühren, in der Schwebe gehalten.

Die Rollen r dienen als Seitenführung für die Stange b, welche, wie in dem Oesterreichisch-Ungarischen

Patente vom 11. August 1885 angegeben ist, einen T-förmigen Querschnitt besitzt

(vgl. Fig. 3),

um nur die äuſseren Ränder der Scheiben a und a1 auf die Stange b wirken zu lassen, was ein bedeutend schnelleres Heben

des Hammers zur Folge hat, als wenn die Stange b in

ihrer ganzen Breite an der Planfläche der Scheiben anliegt.

Das Hammergestell wird entweder aus mehreren schmiedeisernen Säulen t, an welche die

Führungen f befestigt werden, oder aus einem einzigen

guſseisernen Ständer von passender Form gebildet. In letzterer Form wird der

beschriebene Fallhammer von Heuser und Hassel in Hagen

i. W. für Bärgewichte von 100, 150, 200 und 250k

zur Ausführung gebracht.

Bekanntlich besitzen die Riemenfallhämmer, welche im Allgemeinen auch nur zur groben

Schmiedearbeit und namentlich bei der Blechbearbeitung Verwendung finden können, den

Nachtheil, daſs sich der Riemen auf seiner Wickelrolle stark erhitzt und nach und

nach vollständig brüchig wird. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ordnet E. Hammesfahr in Foche bei Solingen (* D. R. P. Nr. 33

521 vom 14. Februar 1885) eine Leitung aus Röhren von etwa 20mm Durchmesser an, die im Inneren der Riemenrolle

ausmündet und durch welche kalte Luft geblasen wird, so daſs also die Umfangsfläche der Rolle beim Arbeiten des Hammers

beständig gekühlt wird.

W. Bremker in Schönenberge bei Halver (* D. R. P. Nr.

31984 vom 16. December 1884) hat an seinem nur für Fuſsbetrieb bestimmt gewesenen

Riemenfallhammer (vgl. 1882 243 * 105) eine neue Steuerung angebracht, um denselben in allen Fällen

auch für Kraftbetrieb benutzen zu können. Diese Steuerung besteht im Wesentlichen in

einer Ausrückvorrichtung, durch welche der Hammer auch

bei Kraftbetrieb ganz sicher selbstthätig regiert wird.

Die Anordnung des Gestelles, der Chabotte, des Ambosses, des Hammerbärs u.s.w. sind

im Wesentlichen unverändert geblieben, aber statt nur eines Auffangriegels für den

Hammerbär sind des meist schwereren Bärgewichtes wegen zwei Riegel A und A1 (Fig. 4 und 5 Taf. 14) angebracht

worden. Dieselben werden mittels der durch die Stangen C verbundenen Hebel B und D gleichzeitig bewegt. Durch die Feder F

bringen diese Hebel die

Riegel A und A1 stets in die zum Halten des Bärs bestimmte Lage.

Die Nase n am Riegel A

(Fig. 4)

verhütet ein zu weites Vorschieben der beiden Riegel.

Die selbstthätige Ausrückung des Antriebes der Riemenrolle G durch die Reibungskuppelung H erfolgt beim

Hochgehen des Hammerbärs in folgender Weise: An die Kopfplatte J des Hammergestelles sind die Lager K angegossen, welche die im Querschnitte quadratische

Achse L tragen; auf letzterer ist der Hebel N befestigt, dessen Arm M

so gebogen ist, daſs dieses Hebelende von dem hochgehenden Hammerbär angestoſsen und

in Folge der auf der Achse L festsitzenden Gabelhebel

O die Kuppelung H

gelöst wird. Der Hebelarm N ist durch die Stange P mit dem Handhebel Q in

Verbindung, welcher am Fuſse des Hammergestelles drehbar befestigt ist und zum

Schlieſsen und Lösen der Reibungskuppelung von Hand aus dient. Auf einer Seite trägt

der Hebel Q das Gewicht R,

welches die Reibungskuppelung stets zu lösen strebt. Die Antriebsachse des Hammers

wird von der Riemenscheibe S ununterbrochen bewegt. Zur

Verhütung eines unbeabsichtigten Herabfallens des Bars, wenn derselbe zur

Verrichtung irgend einer Arbeit hochgezogen ist, sitzt an dem Hebel B die Sperrklinke U. Um zu

verhüten, daſs der Bär, wenn er unten liegt, in Folge irgend eines zufälligen

Druckes auf den Hebel Q, in die Höhe gehe, ist an dem

Hebel Q der Haken v

angebracht, welcher, durch die Schraube W festgehalten,

ein Einrücken der Kuppelung H nicht zuläſst.

Einen Riemenfallhammer für verschiedene Fallhöhen von

zweckmäſsiger Anordnung hat Gabr. N. Schönberg in

Boulogne sur Seine (* D. R. P. Nr. 31512 vom 2. Juli 1884) angegeben. Um die

Erschütterungen, welche beim Aufschlagen des Hammers auf den Amboſs auftreten, von

den übrigen Theilen des Hammergerüstes möglichst abzuhalten, sind bei den

Verbindungen der Führungsstangen des Hammerbärs mit dem Ober- und Untertheile des

Gestelles elastische Platten, z.B. Lederscheiben, Brettchen, Eisenplatten u. dgl.

eingelegt. Diese elastische Verbindung ist auſserdem auch noch so beschaffen, daſs

man durch Wegnehmen einander entsprechender Platten bei jeder der Führungsstangen

gröſsere Abnutzungen der letzteren bequem ausgleichen kann, wodurch ein schiefes

Aufschlagen des Hammers auf die Schmiedestücke völlig vermieden wird.

Ferner hat Schönberg die am oberen Ende des

Hammergerüstes gelagerte Riemenscheibe, über welche der den Hammerbär tragende

Riemen gelegt ist, mit elastischer Lagerung versehen, um den Riemen zu schonen,

indem dadurch der Riemen beim Anheben des Hammerbärs nicht so nachtheilig, wie bei

den gewöhnlichen Riemenfallhämmern in Anspruch genommen wird. (Vgl. Kircheis 1882 244 * 190.

1884 251 * 468. H. Meier

1883 248 * 489.)

Schlieſslich hat Schönberg seinen Fallhammer mit einer

Steuerung Ersehen, welche die Reibungskuppelung

entweder von Hand, oder selbstthätig

durch den Hammerbär zu

bewegen gestattet und eine Aenderung der Fallhöhe des Hammers zuläſst. Der

hochgehende Hammerbär wird auch noch durch Buffer aufgefangen.

Bei dem in Fig.

6 bis 12 Taf. 14 dargestellten Fallhammer, dessen Hammerbär bis 150k schwer ist, wird der Bär durch die beiden

quadratischen Stangen a geführt, deren untere Enden in

dem Untersatze b für die Chabotte eingelassen sind. In

der betreffenden Oeffnung dieses Untersatzes bleibt rings um die Stangen a so viel Spielraum, daſs man mehrere Lederstücke um

den eingebetteten Stangentheil legen kann und auſserdem, wie aus Fig. 6 und 7 ersichtlich, gleich den

Lederstücken in einem Winkel abgebogene dünne Metallplättchen d. Den Winkelstückchen aus Leder und Metall gegenüber

bringt man in dieselbe Oeffnung auf die andere Stangenseite gleiche Ausfütterungen

e an. Die Futterstücke d und e erstrecken sich auf die ganze Tiefe

der Oeffnung im Untersatze b, in welcher mittels eines

durch Keilbolzen fest anzuziehenden Seitendeckels f1 die unteren Stangenenden von ihren Futterstücken

fest umschlossen gehalten werden. Ebenso werden die oberen Enden der Führungsstangen

a, welche, wie aus Fig. 8 ersichtlich,

allmählich bis auf halben Querschnitt abgeschwächt sind, mit Lederstückchen und

Metallplättchen von gleicher Dicke umlegt, worauf man mittels starker Schrauben den

Deckel c, nachdem man dessen Innenfläche mit

zusammengenieteten Lederstücken belegt hat, fest gegen die Führungsstangen schraubt.

Hierbei hat man es in der Hand, durch Zwischenfügen oder Fortnahme dünner

Blechplättchen den Gang des Hammerbärs in der Führung leicht und zugleich doch

sicher zu machen, ohne Lederstücke entfernen zu müssen. Die Führungsstangen werden

in verschiedenen Höhen durch mit Ledereinlagen versehene Halter g gehalten, deren Bolzen mittels Muttern im

Hammergerüste h stellbar befestigt werden können. Alle

die elastischen Stücke werden in Folge der starken Erschütterungen bei dem

Aufschlagen des Hammers auf das Schmiedestück zusammengepreſst, aber nur bis auf

bestimmte Dicke, so daſs nach einer nachträglichen Regelung diese lange Zeit

hindurch erhalten bleibt, ohne nennenswerthe Abnutzung der auf einander gleitenden

Flächen. Sobald die Abnutzung indessen bedeutender wird, hat man nur ein oder zwei

Blechstücke aus dem Zwischenfutter zu entfernen. Man kann auf diese Weise den

Querschnitt der Führungsstangen a ausnutzen, ohne

zugleich eine mangelhafte Führung des Hammers an denselben sich einstellen zu

lassen. In Folge dessen lassen sich dieselben Stangen für alle

Aufschlaggeschwindigkeiten des Hammerbärs verwenden.

Die Ständer h (Fig. 9 und 10) des Hammergerüstes

sind unten an dem Untersatze b für die Chabotte und

oben an der Kopfplatte i befestigt. Der Hammerbär K wird mittels des Riemens x gehoben, welcher über die Rolle y hinweg

nach der auf der Welle v sitzenden Scheibe w (vgl. Fig. 12) geführt ist.

Diese Welle wird mittels der von Schönberg

(* D. R. P. Kl. 47 Nr.

25 571 vom 13. Februar 1883) vorgeschlagenen Reibungskuppelung angetrieben, welche

im Inneren der Scheibe j angeordnet ist. Die Ein- und

Ausrückung der Kuppelung erfolgt von der Steuerstange f

aus, welche den Kniehebel c beeinfluſst, der mittels

Hebel e, Zugstange und Hebel m auf den in der Führung p gleitenden Bolzen

n wirkt, welcher die Verschiebung der kurzen, im

Lager k drehbaren Welle s

(Fig. 11)

herbeiführt; letztere trägt an ihrem freien Ende die Scheibe j, in deren Innerem der fest mit der Welle s

verbundene, mit Leder ausgekleidete Reibungskörper angeordnet ist.

Die Verbindung des Bolzens n mit der Welle s erfolgt mittels des in letzterer befestigten Zapfens

r (Fig. 11), der sich gegen

das Ende des Bolzens n stützt, während ein mit dem

letzteren verbundener Ring u hinter einen Bund des

Zapfens r faſst. Durch eine Nachstellbarkeit der

Verbindung von n mit u,

sowie der in den Augen des Hebels m angeordneten

Schalen und Stellschrauben o ist man in der Lage, die

zur Ein- oder Ausrückung der Kuppelung nöthige sehr geringe Verschiebung der Welle

s, welche nur Bruchtheile von Millimeter zu

betragen hat, sicher vorzunehmen. Die Welle v findet zu

diesem Zwecke einen achsialen Stützpunkt in dem Spurzapfen l. Der Kniehebel c ist bei d1 (Fig. 9) drehbar an dem

rechten Ständer h gelagert und wird durch die Stange

f bewegt, welche in den am Ständer befestigten

Armen geführt und durch die gegen Bunde oder Stellscheiben wirkende Spiralfeder j1 beständig-gehoben

wird. Dieser Stellung der Stange f entspricht die

Ausrückung der Reibungskuppelung, so daſs durch Herabziehen der Stange f, d.h. durch Zusammendrücken der Feder j1 eine Einrückung der

Kuppelung bewirkt wird. Diese Verschiebung der Stange f

geschieht entweder von Hand mittels des Handhebels q,

oder von dem Hammerbär K aus selbstthätig mittels des

Hebels q; dieser ist mit der Steuerstange f verstellbar verbunden, um den Schlag des Hammers

verändern zu können. Die Reibungskuppelung bleibt so lange eingerückt, als die

Stange f gesenkt ist; um dieselbe während des ganzen

Hubes des Bars selbstthätig in dieser Stellung zu erhalten, ist unmittelbar unter

der Kopfplatte i der Sperrriegel r1 angebracht (Fig. 9),

welcher ein Hochgehen der Stange f verhindert. Dieser

Riegel kann entweder von Hand mittels der Stange h1 zurückgezogen werden, oder es erfolgt die

Verschiebung desselben selbstthätig, wenn der Bär am oberen Ende seines Hubes

angekommen ist. Hierbei tritt eine der Bufferstangen l

in Thätigkeit. Die Stangen l heben sich, sobald die

Ansätze j2 des Bars

gegen sie stoſsen. Der Hebel m1 wird hierbei gehoben und verschiebt den Riegel r1. Durch die Buffer

wird einerseits der Stoſs des Bars gegen die Kopfplatte i abgeschwächt, andererseits aber auch eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit

für den hierauf niederfallenden Hammer erreicht.

Soll der Hammerbär nur einen begrenzten Hub ausführen, so hält man den Riegel r1 fortwährend

zurückgezogen und bestimmt den Hub mit dem Steuerhebel c1 allein. Unterhalb der Platte i sind an Ansätzen Haken t

drehbar gelagert, welche zum Auffangen und Festhalten des Hammerbärs in seiner

höchsten Lage dienen. Diese Haken werden gleichzeitig mit dem Riegel r1 von b1 aus bewegt und beide

gemeinschaftlich in bezieh. auſser Sperrlage gebracht. Die Stange b1 kann durch einen

Tritt- oder Handhebel bewegt werden. Der Antrieb der Reibungskuppelung j erfolgt durch einen Riemen von der auf der

Vorgelegewelle angebrachten Riemenscheibe i1 aus.

Um die Stöſse, welche sonst beim Aufwinden des Hammerbärs auftreten, abzuschwächen

und nicht auf das Hammergerüst und die Kuppelung u.s.w. zu übertragen, ist die Rolle

y (Fig. 12) elastisch

gelagert. Die Lager d1

in dem oberen Gestelltheile sind in Schlitzen geführt und werden durch

Kautschukscheiben c2

gestützt.

Bei dem Anschlieſsen des Riemens an die Oese n1 sind eine Reihe Lederstücke zwischengelegt, so

daſs der Riemen x selbst nach einem gröſseren Kreise um

den Oesenzapfen m2

gelegt und sein Ende dann in bekannter Weise vernietet ist. Durch diese Verbindung

wird eine elastische, gegen Stöſse gesicherte Aufhängung des Bars erzielt, da die

eingelegten Lederstücke ein Futter bilden, das auſserdem den Riemen gegen Bruch oder

Beschädigung schützt, da derselbe nicht so scharf umgebogen zu werden braucht. Der

Riemen x ist nach oben zu breiter, so daſs er am

Befestigungspunkte der Scheibe w am breitesten ist, was

eine sichere Befestigung und gleichmäſsige Beanspruchung, entsprechend der zu

hebenden Last, zur Folge hat.

Will man von der selbstthätigen Steuerung des Hammers Abstand nehmen, so kann man den

Hebel c1 (Fig. 10)

unmittelbar durch eine Stange mit dem Kniehebel c

verbinden; auch können die Fanghaken t ganz

fortfallen.

Bei gröſseren Fallhöhen, also auch gröſseren Aufschlaggeschwindigkeiten gibt Schönberg für diese Hammerart eine andere Ausführung

an, welche in der Patentschrift ausführlich beschrieben ist.

Tafeln